脐静脉置管联合PICC导管应用于极低出生体重儿中的实践研究

谭静

极低出生体重儿是指新生儿在娩出后1 h内净体质量不到1 500 g,多属于早产儿。有临床研究显示[1],针对极低出生体重儿需要尽早采用脐静脉或者PICC置管进行输液治疗,才能改善营养状态、尽早稳定患儿的生命体征,确保获得良好的预后。为了进一步改善预后,本研究特尝试将脐静脉与PICC导管联合应用于极低出生体重儿中,并将其应用效果与单纯PICC置管进行对比,详情如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取新生儿科2016年7月—2017年7月收治的极低出生体重儿共76例,将其利用随机数字表分为常规组和联合组。所有入选者均符合《新生儿重症医学》中的相关诊断标准[2],家属均对本研究知情同意;排除先天性发育畸形或者功能障碍者,合并严重内科或者系统性疾病者,存在脐静脉或PICC置管禁忌证者。常规组38例新生儿中共包括男性20例、女性18例,其母孕周27~34周,平均(29.7±1.2)周;联合组38例新生儿中共包括男性21例、女性17例,其母孕周27~34周,平均(29.5±1.4)周。组间临床资料经对比差异无统计学意义(P>0.05),且本次研究经医院伦理委员会审批。

1.2 方法

常规组:在收治入诊疗室后留置套管针,采用密闭式静脉留置针对外周静脉进行穿刺,注意对双上肢肘部进行保护,以备PICC穿刺。根据患儿水肿消退、出凝血状况选择穿刺时机确定PICC置管的时机,拔除留置的套管针。

联合组:在出生48 h内进行脐静脉置管,选用一次性硅胶管(3.5Fr规格),参照脐静脉置管术的操作方法进行置管,然后实施固定和结扎止血处理,在实施床旁X线摄影定位,确定导管在下静脉腔内,且导管的尖端应该维持在膈肌上方0.5~1.0 cm处,连接输液管道,在脐静脉置管7~10 d后改为PICC置管,操作方法与常规组完全相同。

1.3 观察指标

(1)对比治疗前后体质量变化:体质量采用电子体重秤检测;(2)对比非计划性拔管率、并发症情况。

1.4 统计学分析

将SPSS 22.0软件作为统计学工具,计量资料、计数资料分别采用(±s)、“n/ %”描述,检验方法分别为t检验、χ2检验,P<0.05可认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗前后体质量变化对比

治疗后两组体质量均明显高于治疗前(P<0.05),且治疗后联合组体质量明显高于常规组(P<0.05),见表1。

2.2 非计划拔管率和并发症发生率对比

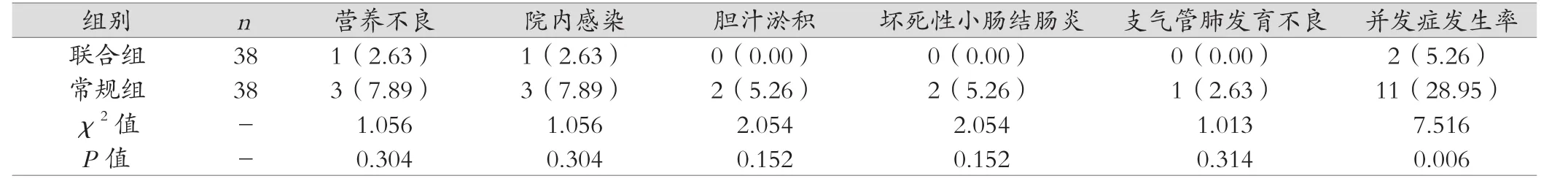

联合组非计划拔管率为5.26%(2/38),常规组为26.32%(10/38),对比差异具有统计学意义(χ2=6.333,P=0.012);联合组并发症发生率明显低于常规组(P<0.05),见表2。

3 讨论

极低出生体重儿大多存在营养及代谢障碍,且消化、呼吸、循环等系统均存在不同程度的功能障碍,感染、坏死性小肠结肠炎等并发症的发生风险也明显高于正常体质量新生儿[3]。另有研究发现[4],在极低出生体重儿中若是得不到合理、及时、有效的方式治疗,很有可能会导致其并发症的发生风险增加,与此同时,患儿的死亡率也将会显著升高,因此必须对极低出生体重儿的治疗方式不断进行创新探索。

本研究结果发现,联合组治疗后新生儿的体质量明显高于治疗前,且该数据也明显高于常规组,可知极低出生体重儿联合应用脐静脉和PICC导管进行静脉治疗能够显著改善营养状况,增加其体质量;此外,联合组非计划拔管率和并发症发生率明显低于常规组,可知对极低出生体重儿采用脐静脉和PICC导管能够减少非计划拔管和并发症情况。脐静脉置管适用于新生儿早期的静脉治疗,因而该阶段患儿容易哭闹,而且外周血管壁薄,血管纤细,皮肤弹性差,表浅静脉容易塌陷等,因此采用外肘静脉穿刺治疗很容易出现回血不明显或者不回血的情况,增大静脉穿刺的难度且增加患儿的痛苦[5-7]。但是在经过数天的治疗后,改为PICC置管静脉治疗新生儿可耐受,且能够保证药物利用率和治疗有效率。与单纯PICC置管相比较,脐静脉置管联合PICC置管能够避免对新生儿表浅静脉产生严重的刺激,并且还可增加静脉输注药物和高深营养液的吸收及利用效率,进而发挥理想的治疗作用[8-9]。故而将2种静脉支持治疗方式联合应用于极低出生体重儿中的效果更理想,临床推广和使用的价值也更高。

表1 治疗前后体质量变化对比( ±s;g)

表1 治疗前后体质量变化对比( ±s;g)

组别 n 治疗前 治疗后 t值 P值联合组 38 1 421.9±36.2 1 792.6±42.3 41.044 0.000常规组 38 1 420.7±35.6 1 689.4±39.2 31.280 0.000 t值 - 0.146 11.031 - -P值 - 0.885 0.000 - -

表2 两组并发症发生率对比(例;%)

综上,建议对极低出生体重儿联用脐静脉置管和PICC置管,不仅能够改善其体质量,还可减少非计划拔管和并发症情况,对于改善新生儿的预后,提升医疗服务质量也具有至关重要的作用。

[1] 于新颖,孙梅莹,李欣.脐静脉置管联合PICC导管在极低出生体重儿中的应用[J].上海护理,2017,17(2):52-54.

[2] 徐发林.新生儿重症医学[M].郑州:郑州大学出版社,2014:159-162.

[3] 于新颖.脐静脉置管联合经外周置入中心静脉导管在极低出生体重儿的应用 [J].上海护理,2017,17(2):144-146.

[4] 李于凡,陈丽萍,崔其亮,等.不同送管方法对极低出生体重儿经外周静脉置入中心静脉导管颈内导管异位发生的影响[J].现代临床护理,2016,15(5):37-39.

[5] 刘澄之,周雄英,俞君,等.改良脐静脉置管联合外周中心静脉置管在极低出生体质量新生儿的应用效果观察[J].中华全科医学,2018,16(1):83-85.

[6] 李娜,屈清荣,郭宏湘,等.脐静脉置管联合PICC在极低出生体质量儿中的应用效果[J].疾病监测与控制,2016(12):1005-1006.

[7] 钟文华,杨戎威,黄华飞,等.脐静脉置管联合经外周静脉置入中心静脉导管在极低出生体质量儿中的应用[J].浙江实用医学,2016,21(1):50-52.

[8] 林娜,徐燕芳,何金爱,等.一例极低出生体重儿PICC拔管困难的护理[J].中国实用护理杂志,2016,32(31):2449-2450.

[9] 潘迎洁,陈晓春,王建平,等.新生儿中心静脉置管导管相关感染的临床研究[J].中国消毒学杂志,2017,34(6):594-596.