新疆70年反贫困历程:成效·经验·展望

摘 要: 新中国成立70年来,在党中央坚强领导下,新疆各族人民团结奋斗,在反贫困道路上取得了巨大成就,贫困人口不断减少,贫困发生率逐年下降,贫困地区基础设施建设、基本公共服务和生态环境建设日益改善。回首70年,新疆反贫困事业成为中国伟大反贫困事业的重要组成部分;站在70年新的历史坐标上,新疆各族人民在贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略中,在社会稳定和长治久安总目标的引领下,坚决打赢脱贫攻坚战、坚定实现两个“确保”,全面建成小康社会,为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆而不懈奋斗。

关键词: 反贫困;精准扶贫;脱贫攻坚;小康社会

中图分类号:F323.8 文献标识码:A DOI:10.13677/j.cnki.cn65-1285/c.2019.05.01

欢迎按以下方式引用:王宏丽.新疆70年反贫困历程:成效·经验·展望[J].克拉玛依学刊,2019(5)3-12.

新中国成立70年来,中国经济发展取得辉煌成就,综合国力显著增强,开创了发展中国家走向强盛的实践之路、成功之路。中国政府始终清醒地认识到城乡差距、区域差距、贫富差距是经济社会发展的巨大挑战,始终致力于反贫困事业的发展,取得一个又一个阶段性成果,成为最早实现联合国千年发展目标中减贫目标之发展中国家,为世界减贫事业作出巨大贡献。

新疆的反贫困事业始终是党中央和国务院高度重视、大力推动的重要工作,始终是中国反贫困进程中重要的组成部分,始终是事关新疆社会稳定和长治久安大局的坚实基础,始终是贯穿新疆各项工作的重要内容,始终是新疆经济发展、民生改善、人民根本利益的重要体现。历经70年风雨兼程、砥砺奋进,新疆扶贫、减贫事业取得了历史性成就。

一、新疆反贫困历程

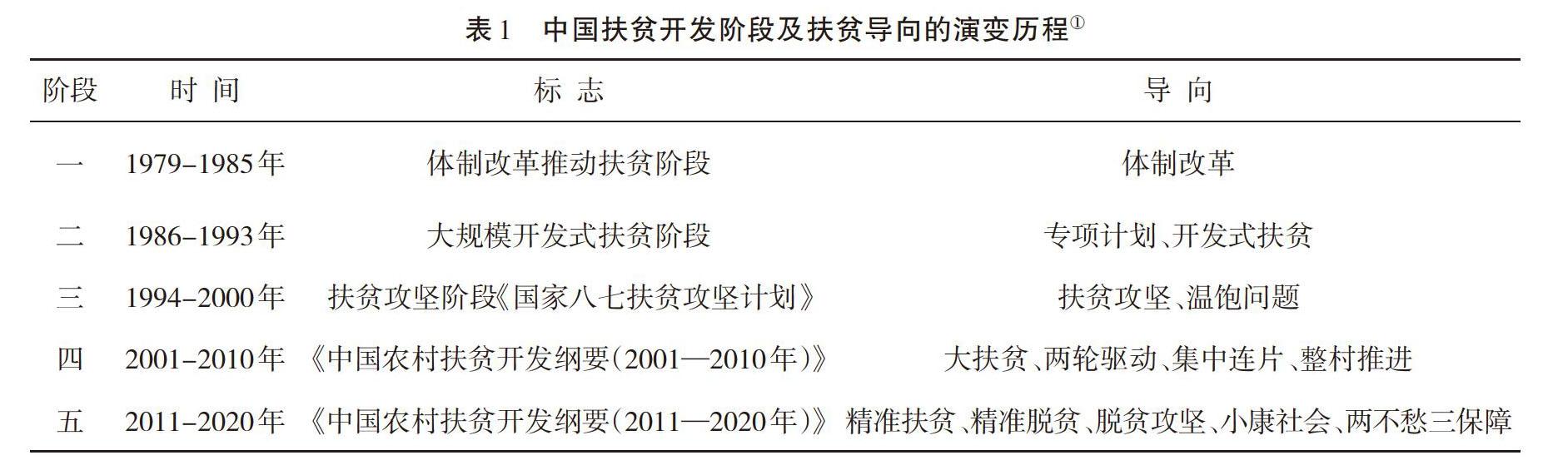

以“国家有组织、有计划、大规模”为特征开展的扶贫工作,严格意义上说起始于中国改革开放之后,并始终成为中国政府及中国经济社会发展建设中长期而艰巨的重要工作。以国家行政推动和政策引导为标志的扶贫阶段及扶贫导向揭示了中国扶贫开发演变历程如下:

新疆的反贫困事业与全国同步,是党和政府领导新疆人民建设有中国特色社会主义伟大事业的一项历史任务,是伴随着新中国建设、改革开放、伟大复兴的中国发展道路而逐步明确、强化、贯穿始终的一项重大战略决策。

(一)新中国建设为消除贫困奠定重要基础(1949-1978年)

新中国建设时期,新疆的农村工作以民主改革为中心,反抗地主的压迫与剥削,减租反霸、土地改革,调动广大农民生产积极性,无地和缺地的贫困农民分得耕畜、农具及一定数量的各种生产生活资料,基本满足了农民对土地和其他生产资料的需要,对解放生产力、缓解农民的贫困处境起到了一定的作用,有效消除了极端贫困现象,为新疆农村经济快速恢复和发展创造了条件。

新中国建设时期,新疆主要按照民政救济的方式解决农村贫困人口的生活困难。民政救济包括临时救济和定期救济:临时救济针对各种灾荒,特别是春、夏、冬的季节性灾荒,对生活困难的农牧民进行生活救济;定期救济针对集体供养有困难的五保户、家庭主要劳动力长期患病或有行动障碍等特定群体,在一定期限内定期给予生活补助(发放现金和实物等)。这一时期,新疆制定了《新疆维吾尔自治区农牧区五保户、困难户的供给、补助办法》,为国家下拨的农村救济款合理使用提供政策保障。

从1953年起,新疆编制实施第一个五年计划,标志着社会主义计划管理体制的建立。新疆各族人民在中国共产党的领导下,实行互助合作,解放生产力,发展农村集体经济和农民家庭副业生产,满足农牧民最基本的物质生活消费,农业生产快速发展,农牧民生活水平明显提高,1978年,新疆农民人均纯收入为119.17元,为消除贫困奠定了重要基础。

(二)体制改革推动扶贫阶段(1979-1985年)

新疆的反贫困事业与全国同步,起步于20世纪70年代末的改革开放时期。改革开放废除了人民公社,建立了以家庭联产承包经营为基础的双层经营体制,放开了农产品价格和市场,由此迅速发展了乡镇企业,有效地解放和发展了生产力,大面积缓解了农村贫困问题。

新疆于1979年初,在和田地区墨玉县托乎拉乡(原上游公社)组织扶贫开发试点,通过推广以家庭联产承包责任制为主要形式的生产责任制、提高农副产品收购价格、恢复农村集市贸易、开展多种经营、疏通流通渠道、发展商品生产等,激发和调动广大农民生产积极性,帮助农民增加收入、缓解贫困状况。

正是由于体制改革激发的市场调节因素的积极作用,新疆农业发展迅速,农民收入大幅度提高,1985年新疆农民人均纯收入为394.3元,是1978年的3.3倍。

(三)大规模开发式扶贫阶段(1986-1993年)

以1986年国务院成立贫困地区经济开发领导小组为标志,国家开展了真正意义上有组织、有计划、大规模的扶贫开发行动:制定国家贫困标准,确定国家重点扶持的貧困县,安排专项扶贫资金,制定有利于贫困地区和贫困人口的优惠政策,明确提出开发式扶贫方针。

新疆组织25个部委办的厅局领导,分赴南疆三地州和北疆牧区60个县、155个乡镇、32个牧场进行为期一个月的扶贫专项调研,并于1986年5月和8月,先后在喀什市和阿勒泰市召开了南疆三地州脱贫致富工作座谈会和加快发展北疆牧区经济工作会议,确定了扶贫开发的目标任务,制定了贫困地区振兴经济、脱贫致富的一系列方针政策。在此期间,新疆确定的国家重点扶持的贫困县有17个;21991-1993年进一步推动扶贫开发工作,新疆确定的国家重点扶持的贫困县调整为22个。3自此,新疆在全区范围内展开了有计划、有组织、大规模的扶贫开发,工作方针和重点由过去单纯救济型扶贫转变为经济开发型扶贫。新疆成立了专门的扶贫开发机构,采取一系列政策和措施,增加投入、减轻负担、改善生产条件、组织经济实体,逐步改变了贫困地区贫困落后面貌,提高了贫困农户经济收入。

(四)扶贫攻坚阶段(1994-2000年)

1994年,国务院制定并颁布《国家八七扶贫攻坚计划》,这是中国历史上第一个有明确目标、明确对象、明确措施和明确期限的纲领性扶贫文件。《国家八七扶贫攻坚计划》明确提出:力争用7年左右的时间,基本解决8 000万农村贫困人口的问题。国家扶贫开发投入大幅度增加,明确资金、任务、权利、责任“四个到省”的扶贫工作责任制,规范机关定点扶贫,建立了东部沿海地区支持西部欠发达地区的扶贫协作机制。

“八七”扶贫攻坚是新疆扶贫开发的重要阶段,新疆确定的国家重点扶持的贫困县调整为25个。41994年12月,新疆制定了《自治区百万人温饱工程计划》,决定从1994-2000年进一步加强扶贫开发领导,集中人力、物力、财力,组织动员社会各方面力量向贫困地区宣战,打一场有组织、有计划、大规模的扶贫攻坚战,用7年时间基本解决全区贫困人口的温饱问题。随着扶贫攻坚的推进,新疆逐步强化了扶贫开发的重要地位和政策措施。1996年10月,新疆召开扶贫开发工作会议,全面总结1986年以来10年扶贫开发的工作经验,对“八七”扶贫攻坚最后阶段进行再动员、再部署,确定扶贫攻坚的目标任务是到20世纪末基本解决全疆农牧区贫困人口的温饱问题。

(五)综合扶贫阶段(2001-2010年)

2001年,国务院颁布并实施《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010)》。党的十六大提出贯彻落实科学发展观,作出“两个趋向”的科学论断,制定“多予、少取、放活”和“以工促农,以城带乡”方针,连续下发5个“一号文件”,分别就促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进新农村建设、发展现代农业和加强农业基础设施建设出台了一系列重大方针政策。在过去主要依靠经济增长拉动和专项扶贫计划推动的基础上,逐步形成了一个集行业政策、区域政策和社会政策于一体的“大扶贫”格局。扶贫开发工作明确提出以整村推进、劳动力转移培训和产业化扶贫作为工作重点,改革资金管理,完善工作机制,并提出了低收入贫困标准。

大扶贫格局下的综合扶贫阶段,也被称为21世纪农村扶贫开发新阶段,新疆确定的国家重点扶持的贫困县再次调整为27个,5自治区区定扶贫开发工作重点县3个6。新阶段扶贫开发的主要任务是:突出重点,收缩战线;进村入户,整村推进;3年解决44万特困人口的温饱问题,10年使绝大多数低收入贫困人口步入小康。

2007年全国农村建立最低生活保障制度,对农村贫困人口的基本生存问题做了兜底性的制度安排。2008年10月,党的十七届三中全会明确提出,实行新的扶贫标准,对低收入人口全面实施扶贫政策,扶贫事业从此进入开发扶贫与社会救助两轮驱动的新阶段。2009年3月,温家宝在政府工作报告中进一步明确指出,“2009年将实行新的扶贫标准,对农村低收入人口全面实施扶贫政策。新标准提高到人均1 196元,扶贫对象覆盖4 007万人,这标志着扶贫开发进入一个新阶段”。

(六)脱贫攻坚阶段(2011-2020年)

2011年5月,国家颁布《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》,相对于《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)》,新的扶贫开发纲要提出了以“坚持扶贫开发和农村最低生活保障制度有效衔接”的双轮驱动方式,对更加精准的“扶贫对象、扶贫内容、扶贫方式和扶贫区域”做出了更具针对性的扶贫攻坚规划,并在“扶贫成果奖惩性规定,以及扶贫立法”等方面有突破性阐述,以期实施并实现更加法制化的扶贫攻坚战略。

这一时期的扶贫攻坚战略突出“更加精准”:第一是扶贫对象更加精准。对扶贫对象的确定并不像以往那样为生活在扶贫标准以下的人群,而是“在扶貧标准以下具备劳动能力的农村人口”,这里重点突出确保动态管理机制下具有劳动能力的农村人口的自我发展、摆脱贫困的能力。第二是扶贫内容更加精准。更加精准地提出农村人口的生产、生活、科教文卫体以及生态建设、社会保障等全方位的具体发展目标和内容。第三是扶贫方式更加精准。提出专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫、国际合作等众多扶贫方式。第四是更加精准地突出解决“重点连片特困区域”。2011-2020年10年扶贫攻坚的特点就是:双轮驱动下更加精准的重点集中连片区域扶贫攻坚阶段。

2013年,习近平总书记“精准扶贫”理念的提出,标志着中国扶贫开发进入以“精准扶贫”为特征的新阶段。2015年,党的十八届五中全会明确提出,到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。此次会议将扶贫攻坚改成脱贫攻坚,彰显国家“一定兑现脱贫、全面建成小康社会”的庄严承诺。

因此,自2011年开始,中国扶贫由“更加精准型双轮驱动下的重点区域扶贫攻坚阶段”发展至“精准扶贫、精准脱贫的脱贫攻坚阶段”,扶贫攻坚的目标是到2020年确保实现“两不愁三保障”,⑦同时,实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平,基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平;脱贫攻坚的目标是到2020年实现,即确保农村贫困人口实现脱贫,确保贫困县全部脱贫摘帽。

新疆南疆三地州集中连片特殊困难地区是国家确定的14个扶贫攻坚主战场之一,被纳入《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》。2012年11月,新疆印发实施《南疆三地州片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》。南疆三地州所辖24个县市中贫困村占75%,扶贫人口达到266万人,占新疆农村扶贫对象的81%,是典型的集中连片深度贫困地区。《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》提出“区域发展带动扶贫开发,扶贫开发促进区域发展”的基本思路,要求坚持专项扶贫、行业扶贫、援疆扶贫、社会扶贫“四位一体”的大扶贫工作机制,按照政策、项目、资金“三优先”原则,大力支持南疆三地州区域发展与扶贫攻坚,在民生工程、产业发展、科技教育、干部人才交流、人员培训和劳动力转移就业等方面进一步加大对口帮扶南疆三地州的工作力度。

二、新疆反贫困成效

新疆经济社会的快速发展以及在不同阶段实施的目标明确、重点突出的扶贫脱贫政策,使新疆反贫困实践取得了显著成效。

(一)贫困人口数量不断减少,贫困程度逐年下降

1978年,新疆农村贫困人口约532万人,占农村总人口的58.36%;1985年,农村贫困人口约249万人,占农村总人口的31.97%。⑧体制改革推动扶贫阶段新疆贫困人口减少283万人;农村居民人均纯收入由1978年的119.17元,增加到1985年的394.3元。9

1986年,新疆有贫困人口163万人;1992年底,新疆151万人初步解决温饱问题,脱贫率达到93.3%;1993年,新疆农牧区没有解决温饱的贫困人口为176.4万人。1992年新疆27个贫困县人均收入565元,比1985年增长276.1%,年平均递增13.3%。⑩

1994年,新疆人均纯收入在300元以下的贫困人口为107万人。1994-2000年,新疆实现132万人口解决温饱问题,占在册贫困人口总数(176万)的75%;农牧区贫困发生率从1994年的20%下降至2000年的4.4%。2000年新疆30个扶贫开发重点县(市)农牧民人均纯收入1 138元,比1993年增加573元。⑧

在《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010)》实施的10年间,新疆累计284万人越过当年低收入贫困线,稳定解决温饱问题;30个扶贫开发重点县的农牧民人均纯收入由2001年的1 043元,提高到2010年的3 543元;30个扶贫开发重点县的农村居民恩格尔系数由2001年的0.67下降至2010年的0.5,农牧民贫困程度得到极大缓解。

2011年11月,国家确定新扶贫标准为人均收入2 300元。2012年,新疆共有78万户、329万贫困人口,占新疆农村人口的31%。与2010年新疆249万贫困人口相比?,由于扶贫标准的提高,又新增80万人口成为扶贫对象,对新疆的扶贫减贫事业提出了更高要求。

截至2017年底,新疆尚有贫困人口189.78万人,贫困县28个,贫困发生率为11.57%;其中,南疆四地州(2017年起含阿克苏地区)深度贫困人口162.75万人,深度贫困县22个,深度贫困村1 962个。?2012-2017年,新疆共有139.22万贫困人口实现脱贫。

2018年,新疆53.7万人实现脱贫、513个贫困村退出、3个贫困县摘帽,贫困发生率降至6.51%;?其中,南疆四地州深度贫困地区实现52.09万人脱贫,贫困发生率降至10.4%。?全疆投入扶贫资金334.11亿元,92.3%用于南疆四地州。?

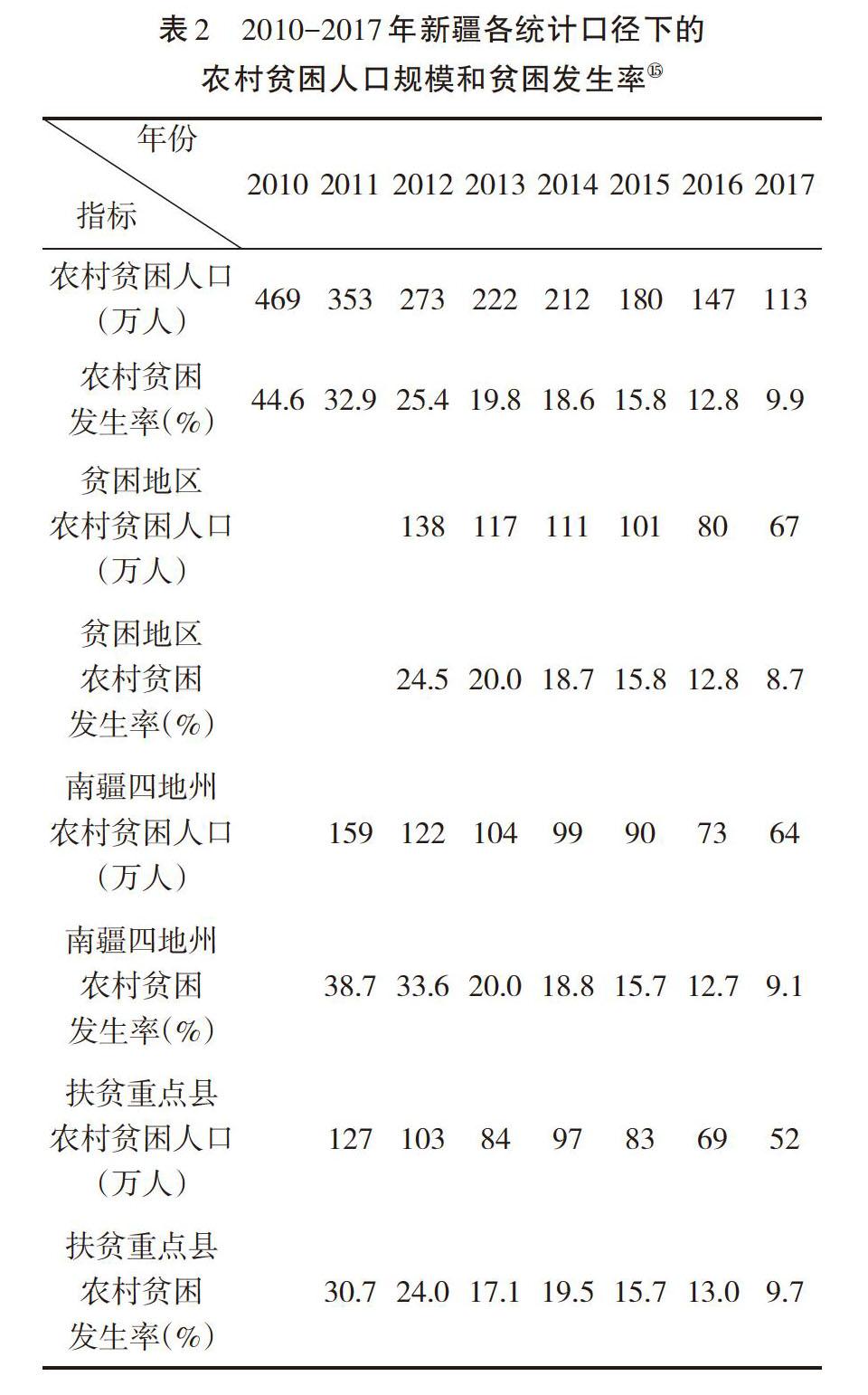

以上数据,揭示了新疆扶贫减贫历程中核心

指标的变化(主要以新疆地方统计为主)。在《2018中国农村贫困监测报告》中,2010-2017年新疆农村贫困人口规模及贫困发生率逐年下降,在脱贫攻坚阶段,虽然统计口径不同,但新疆贫困人口数量都是不断减少、贫困程度逐年下降的(见表2)。

(二)贫困地区农民人均纯收入持续增加,收入结构不断优化

在综合扶贫阶段,新疆扶贫开发重点县农民人均纯收入自2000年的980元持续提高,至2010年,农民人均纯收入达到3 450元,比2000年增长161.1%;2000-2010年,农民人均纯收入每年持续稳定增长,年均增速达到9.83%(详见表3)。

在脱贫攻坚阶段,依据新疆各统计口径下的农村常住居民人均可支配收入,虽然贫困地区的农民人均可支配收入仍较低,但是,持续增长趋势十分显著(见表4)。

農民人均可支配收入构成包括工资性收入、家庭经营收入、转移性收入及财产性收入。家庭经营性收入始终是新疆贫困地区农民人均可支配收入

的绝对主体,2005年占人均收入的83.4%,2009年逐步下降至占比76.6%,2017年再下降至占比52%,下降趋势显著;工资性收入占比由2005年的12%上升至2009年的14.2%,再逐年上升至2017年的26.9%,上升趋势明显;转移性收入占比2005年最小、仅为0.8%,2006年开始,有了第一次较大幅度的提升,之后,2008年和2009年呈现大幅度提高态势,2009年转移性收入达到8.4%,此后逐年上升至2017年21.1%;财产性收入占比均较小,均不足1%。由以上数据可以看出,新疆贫困地区农民人均可支配收入构成呈现明显优化趋势,家庭经营性收入占比不断下降,说明农民对农业收入的依赖正呈现逐步下降趋势,进而表明农民的收入来源增多,逐步呈现多样化趋势;工资性收入呈现不断提高趋势,这充分说明不断强化的对农民的各种实用技术培训、扩大劳务输出规模和就地解决就业、农民自主创业和劳动力转移就业发挥了积极效应;由于大量惠农支农稳农政策的出台,农民的转移性收入逐步增加,且增幅较大。

(三)贫困地区基础设施建设明显加强

基础设施不断改善表现在一批水利、电力、交通、通信、能源及基础服务等领域的加快建设或建成运营。

由重点年份的数据对比可以看出,新疆扶贫开发重点县的重要基础设施指标均呈现显著提高趋势,基础设施建设显著增强(见表5)。

基础设施明显改善。2001年以来,塔里木河农业灌排、环保二期、病险水库除险加固和节水灌溉工程、喀什—和田公路、喀什机场扩建等一批水利、交通、通信和能源等重大基础建设项目相继开工建设投产,进一步扩大了贫困地区大开发、大建设的局面。在“大扶贫”格局推动下,贫困地区的饮水、用电、道路、通信及基础服务建设也得到极大改善。

住房条件大为改观。2004年,新疆启动“扶贫抗震安居”工程,整合各类资金,协调定点帮扶单位,从人力、物力和资金上给予支持,贫困农牧民的住房条件大为改善。全力推进“安居富民”和“定居兴牧”两大工程促进新疆贫困农牧民享受政策支持。

(四)贫困地区基本公共服务显著提高

新疆扶贫开发工作重点县的卫生、文化、教育、人口、社会救助等社会事业不断发展,贫困农牧民的文化生活、健康水平和全社会文明程度不断提高。

教育文化状况明显改善。新疆贫困县的文盲或半文盲劳动力所占比例高于新疆整体水平,但这一状况下降趋势显著,下降速度快于全疆整体水平。这得益于有针对性的扫盲行动。高中、中专、大专及以上学历的劳动力群体,贫困县所占比例低于新疆整体水平1个百分点(见表6)。

(五)贫困地区生态环境日益改善

生态环境是新疆未来经济可持续发展的根基与保障。新疆30个扶贫开发重点县(市)自然条件相对恶劣,其中21个县分布在塔克拉玛干荒漠干旱区、9个县分布在高寒农牧区。为改善曾遭受严重破坏的贫困地区生态环境,新阶段的扶贫开发工作常常与生态工程项目相结合。

2001年以来,贫困地区的生态环境保护和治理取得重要进展,特别是实施塔里木河综合治理、退耕还林、退牧还草、三北防护林和其他生态建设等项目,局部地区生态环境和人居环境明显改善。

三、新疆反贫困事业的历史经验

新疆反贫困事业始终在新疆经济社会的发展中占有十分重要的地位。经过40年改革开放历程,新疆贫困地区得到快速发展,反贫困事业成效显著,根据多年来扶贫开发工作的实践,探索和总结出一系列脱贫、减贫成功经验与做法。

(一)党的全面领导,政府主导推动

党和国家历来高度重视新疆工作。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央从战略高度谋划新疆工作,提出新的历史时期新疆工作的新理念、新思想、新战略、新举措,指导和激励着新疆各族干部群众为实现社会稳定和长治久安总目标团结奋进、砥砺前行。自治区党委坚定贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略,特别是社会稳定和长治久安总目标,带领全疆各族人民在扶贫开发事业中、在脱贫攻坚战中进行坚持不懈的伟大斗争。

政府高度重视、高位推动扶贫工作,在资金投入、人力资源支撑、项目建设、政策支持等方面全方位推动扶贫开发工作,对贫困地区全面脱贫、贫困人口民生改善起到了至关重要的作用。

(二)扶贫政策稳定持续,扶贫工作连贯持续

新中国砥砺奋进的70年,也是新疆反贫困斗争的70年。自改革开放后国家开展有计划、大规模、有组织的扶贫工作以来,解决贫困地区和贫困人口的贫困问题,成为各级党委和政府高度重视的工作内容,始终是农村经济社会建设、“三农问题”、新农村建设、乡村振兴战略等一系列事关农民问题的重要工作内容,对贫困问题的认识、对反贫困问题的解决方式、对反贫困问题的发展方向,都是融入扶贫工作之中的,确保了反贫困工作的连续性。

扶贫政策针对性、时效性、有效性的切实发挥为新疆反贫困进程中扶贫政策的稳定持续奠定了坚实基础,确保了扶贫工作的扎实推进。

(三)全社会动员的扶贫具有强大的建设力量

扶贫工作的巨大成就来源于全社会动员及扶贫合力的形成。开发式扶贫是我国扶贫工作的基本经验之一。2001年以来,整村推进、产业化扶贫、雨露计划、以工代赈、易地扶贫搬迁、进村到户、社会扶贫、东西协作等扶贫开发的重点工作全力推进,取得了显著成效。2011年进入扶贫开发综合阶段、大扶贫阶段,其精准重要性日益凸显,扶贫攻坚进入精准扶贫、精准脱贫阶段,新疆实施的“六个精准”“七个一批”“三个加大力度”?都是集全社会的力量,全力攻克贫困难题。

(四)国家始终高度重视新疆发展建设

自新疆维吾尔自治区成立以来,国家始终高度关注新疆的发展建设,对新疆的各种支持与帮助源源不断,1955-2014年,中央对新疆的各种财政补助达到12 877.1亿元。2010年开始的举全国之力大规模对口援疆行动更是规模空前、日见成效,干部、人才援疆,产业援疆,中央企业援疆纷纷取得新突破,极大增强了新疆自我发展能力的快速提升,也极大地推动了新疆扶贫开发事业的发展进步。

改革开放前建设大军聚力新疆发展,20世纪50年代末的内地青壮年支边、60年代中期以后的城市知识青年上山下乡以及1967-1975年的知识青年跨省区安置,铸就了一代艰苦创业、扎根边疆的建设者,为新疆的经济社会发展、屯垦戍边和国防安全作出了巨大贡献。改革开放后国家大力增强政策、资金支持,启动全方位援助新疆发展规划。1979年,国家提出加强边境地区和少数民族聚居地区的建设,增加资金和物资投入,组织内地省、市对口支援边境地区和少数民族聚居地区。1996年,国家以选派援疆干部模式拉开了专门援助新疆发展的大幕。1996-2009年,国家累计向新疆选派了6批3 749名干部和人才开展援疆工作,援助省市由最初的8个扩大至14个,中央及国家有关部委选派部门也增加到90多个。2010年3月,中央新疆工作座談会开启新一轮大规模对口援疆行动;2014年5月,第二次中央新疆工作座谈会召开,极大增强了科、教、文、卫、医、农、金融等领域发展后劲,特别是民生项目得到改善。

四、新疆反贫困事业的前景展望

经过40年改革开放,新疆贫困地区的经济社会得到快速发展,新疆扶贫开发成效显著,农村贫困人口大幅度减少,贫困地区基础设施明显改善,社会事业水平显著提升,为新疆经济发展、社会和谐、民族团结和边疆稳固发挥了重要作用。进入21世纪,新疆扶贫开发进入巩固温饱与追求发展并举的时期。在即将实现全面建成小康社会的关键时期,脱贫攻坚与乡村振兴高效衔接成为重要使命。至2020年,全面完成脱贫攻坚任务,确保实现“两不愁”“三保障”,实现“两个确保”:确保农村贫困人口实现脱贫,确保贫困县全部脱贫摘帽,就要继续履行扶贫开发事业的崇高使命,为全面建成小康社会抓好“最后一公里”。

(一)实现脱贫攻坚目标日渐明朗

全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标,农村贫困人口全部脱贫是一个标志性指标。新时期脱贫攻坚的目标集中到一点,就是到2020年实现“两个确保”:确保农村贫困人口实现脱贫、确保贫困县全部脱贫摘帽。新疆脱贫攻坚任务重、难度大。2019年,新疆要确保实现60.61万人脱贫、976个村退出、12个深度贫困县摘帽,是打赢脱贫攻坚战3年行动承上启下的关键一年。由于新疆花大力气、下狠功夫,在社会治理提质增效取得巨大成就的基础上,精准扶贫、精准脱贫工作展现富有活力、富有斗志的攻坚克难新局面,在“访惠聚”工作队和扶贫“第一书记”以及“民族团结一家亲”等活动的大力推动下,在扶贫资金、扶贫项目、扶贫人员、扶贫援助帮扶等多方面、全方位助力中,对如期完成脱贫攻坚目标新疆充满信心。

(二)巩固脱贫成效为重中之重

当前,脱贫攻坚任务的重要方面是如何巩固脱贫成效、实现扶贫成果的可持续性问题。确保如期完成脱贫攻坚任务只是经济社会建设、农村建设、反贫困事业的阶段性任务,确保贫困人口不返贫、巩固脱贫成效形成农村发展新动力,应是当前予以顶层设计和规划、今后予以重点推动和实施的工作,2020年是关键时间节点,既是对阶段目标任务完成的总结,也是新征程新阶段的起始,做好工作目標、工作方式、工作重点的高效衔接是历史节点的重要任务。

(三)抓住扶贫开发事关成败的重要因素

中国扶贫开发的理论与实践都证明,扶贫最大的问题是人的问题。人的问题一是指扶贫干部的问题,二是指贫困农民的问题;人的问题主要表现为,一是思想问题,二是能力问题。而这两方面又是相辅相成、相互作用、相互影响的。因此,扶贫干部的思想和扶贫干部的能力与贫困人口的思想和贫困人口的能力,形成多元、多组合、外生动力和内生动力的相互影响、相互作用,但贫困人口这一内生动力主体是发挥决定性动力的重要因素,决定着扶贫开发事业的成败。

(四)促进扶贫开发新形式发挥实效

中国扶贫开发进程及新疆扶贫开发实践,形成了许多宝贵的扶贫开发方式和路径,充分发挥了因地制宜、结合实际的空间特征,也充分利用了日新月异、科技发展的时代特征,旅游扶贫、生态扶贫、文化扶贫、健康扶贫、教育扶贫、电商扶贫、“互联网+”扶贫等多种扶贫开发方式或路径纷至沓来。但是,如何高效利用、发挥这些手段,而不是名义上、形式上的反复推动,应是当前及今后脱贫攻坚工作的重点。

(五)脱贫攻坚伟大成就为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础

中国特色社会主义进入了新时代,在脱贫攻坚的伟大历史实践中,新疆各族人民将继续在以习近平同志为核心的党中央带领下、在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下、在实现中华民族伟大复兴中国梦的前进道路上,坚定维护新疆社会稳定和实现长治久安总目标不动摇,坚持谋长远之策、行固本之举、建久安之势、成长治之业的基本遵循不懈怠,在扎实推进依法治疆、团结稳疆、长期建疆的各项工作中,继续进行脱贫攻坚伟大斗争、继续进行乡村振兴建设,为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义美丽新疆、为实现全面建成小康社会、为开启全面建设社会主义现代化国家新征程,实现“两个一百年”奋斗目标而不懈奋斗。

注释:

①扶贫开发阶段划分参考2001年《中国的农村扶贫开发》白皮书、2011年《中国农村扶贫开发的新进展》白皮书,来源:中华人民共和国政府网站。

②新疆17个国家扶贫重点县市:墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、民丰县、阿图什市、阿合奇县、乌恰县、疏附县、英吉沙县、塔什库尔干塔吉克自治县(以下简称塔县)、柯坪县、福海县、木垒县、托里县、尼勒克县和伊吾县。

③新疆22个国家扶贫重点县与1986年相比,新增了疏勒县、于田县、阿克陶县、巴里坤哈萨克自治县(以下简称巴里坤县)和岳普湖县。

④新疆25个国家扶贫重点县与1991-1993年相比,新增加了和田市、和田县、叶城县、乌什县;而伊吾县退出了贫困县行列。

⑤新疆27个国家扶贫重点县与1994年相比,新增了莎车县、伽师县、察布查尔锡伯自治县(以下简称察县)、清河县和吉木乃县;而和田市、福海县、木垒县未再列入国家扶贫开发重点县行列。

⑥自治区区定扶贫开发工作重点县:伊吾县、裕民县与和布克赛尔蒙古自治县。

⑦“两不愁”,就是稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿;“三保障”,就是农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

⑧数据引自:阿班·毛力提汗等著.新疆农村贫困问题研究[M],乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006。

⑨数据引自:新疆维吾尔自治区成立50周年筹委会办公室,新疆维吾尔自治区统计局编.新疆五十年[M],北京:中国统计出版社,2005。

⑩数据引自:新疆维吾尔自治区党委政策研究室课题组编著.新疆贫困状况及扶贫开发[M],乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010.3。1986年,新疆贫困人口标准为农区120元/人、牧区150元/人(北疆牧区180元/人);1992年,新疆贫困人口标准为农村200元/人、牧区250元/人。

?数据引自:新华网,新疆为249万贫困人口建立档案,http://news.xinhuanet.com/society/2010-01/08/content_12778057.htm。

?数据引自:政府工作报告 , http://www.xjeic.gov.cn/2018/01/30/jxgzhy/57101.html。

?2018年新疆经济稳中有进保持良好发展态势,央广网,http://news.cnr.cn/native/city/20190201/t20190201_524501041.shtml。

?截至2018年底南疆四地州贫困发生率降至10.4%,人民政协网,http://www.rmzxb.com.cn/c/2019-04-09/2325792.shtml。

?数据来源:国家统计局住户调查办公室编《2018中国农村贫困监测报告》。贫困地区,包括集中连片特困地区和片区外的国家扶贫开发工作重点县,2017年贫困监测调查范围增加了阿克苏地区。南疆四地州,指连片特困地区,2016年及以前为南疆三地州的数据。

?数据来源:《新疆年鉴2001-2011》,经计算而得。农民人均纯收入为当年价格,每年增速及增长幅度为以农村居民消费价格指数调整的可比价格。

?数据来源:国家统计局住户调查办公室编《2018中国农村贫困监测报告》。

?数据来源:2000-2010年数据来源于《新疆调查年鉴》《新疆通志·扶贫开发志》,2017年数据来源于《2018中国农村贫困监测报告》,94%为所在自然村能接收有线电视信号的农户比例,与之前数据没有可比性。

?资料来源:《新疆统计年鉴2006-2014》《新中国六十年——新疆人民生活1949-2009》《新疆调查年鉴2006、2007、2010、2011、2012、2013》和《改革开放三十年——新疆城乡人民生活1978-2008》。2007年数据缺失。

?“六个精准”是指扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准;“七个一批”是指发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、结合生态保护脱贫一批、发展教育脱贫一批、医疗保险和医疗救助脱贫一批、社会保障兜底一批、一事一议帮扶脱贫一批;“三个加大力度”是指加大教育扶贫力度、阻断贫困代际传递,加大健康扶贫力度、防止因病致贫返贫,加大基础设施建设力度、改善生产生活条件等综合措施,精准发力,不断把脱贫攻坚工作推向深入。