纳西族民歌“喂围调”初探

——以玉龙县新主村民歌传承人杨荐为例

朱永强

(玉溪师范学院 云南 玉溪 653100;云南民族大学 云南 昆明 650504)

民歌,即“人民之歌”,是产生于各群体、各民族生产生活实践,与人民生活紧密联系,主要通过口口相传方式流传至今的民间歌曲艺术。作为一种人们最喜闻乐见的娱乐方式,民歌既是群体生活经验的记录,也是个体的情感宣泄,同时还是不同人群情感交流的方式。它既是劳动者智慧的结晶,也是区域多元文化的载体。作为中国西南地区能歌善舞的少数民族之一,民歌文化在纳西族日常生活中扮演着不可替代的角色,民歌点亮了纳西人的精神生活,也塑造了纳西文化的性格。兼容并蓄这一纳西文化最突出的特点在纳西民歌中得以充分的体现,从艺术表现来看,民歌曲调中既包含藏族民歌高亢嘹亮、声调跨度大、喉颤等特点和技巧,也有彝语支民族民歌婉转细腻、追求韵律的特征;在内容表达方面,江河湖海、衣食住行、喜怒哀乐、悲欢离合都囊括在内。研究者对纳西民歌有不同的分类方式,按照纳西族民间对传统大调(演唱题材)约定俗成的分类,大调一般可以分为欢乐调、苦情调、相会调、习俗调四大类。……大调一般都采用纳西族古老的音乐旋律来唱诵,并且可依据所唱的内容选配传统的民间曲调,例如苦情调的演唱一般配以“古凄”,习俗调的演唱通常配以“哦孟达”;[1](170-184)此外,有学者按照歌与舞的关系将民歌分为“纯唱类”和“歌舞类”,或以曲调名称将纳西民歌分为“谷气”、“时授”、“四喂喂”、“童谣”、“哦猛达”、“窝热热”、“阿卡巴拉”等十个类型;[2](69-71)另也有从内容角度将纳西民歌分为“喜歌”、“丧歌”、“劳动歌”、“情歌”、“儿歌”、“祭祀歌”、“东巴调”七类者。[3]可以看出,不同分类标准下纳西民歌呈现各异的类别名称,总体而言,内容题材和演唱方式是主要的两种分类标准,而两者之间的关系是较为固定的,它们始终遵循音乐情感表达的内在逻辑。

值得一提的是,作为博大精深的东巴文化之重要组成部分的东巴音乐在纳西族传统文化中也是独树一帜的。一方面,不同的东巴仪式需要采用不同的仪式唱腔;另一方面,仪式时还需要使用的种类繁多的器乐;此外,同一唱腔在不同东巴流派中还会呈现不同的艺术特征。在鲁甸、塔城等历史上东巴文化兴盛之地,东巴音乐与区域民歌之间往往存在你中有我,我中有你的关系。东巴音乐不仅自成体系,也影响了传统民歌的曲调演变,尤其对近代新创民歌产生了较大影响。

一、新主村自然和人文环境

鲁甸乡位于云南省丽江市玉龙纳西族自治县西北部,东与玉龙县巨甸镇及黎明傈僳族乡接壤,南与怒江傈僳族自治州兰坪普米族自治县相连,西接迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县,北与玉龙县塔城乡毗邻,国土总面积574平方千米。辖鲁甸、新主、杵峰、太平、安乐5个村委会,境内主要有纳西族、僳僳族、汉族、普米族、彝族、藏族、白族和苗族等8个民族,其中纳西族人口在总人口中占比最高。鲁甸乡生物多样性特征突出,森林资源丰富。近年村民农作物种植多以烤烟和药材为主,是玉龙县著名的“药材之乡”。新主村位于鲁甸乡北部,与鲁甸其他村一样,新主村具有山多平地少、气候寒冷、海拔高、村密、物种多样等自然环境特点,它们在一定程度上也影响了当地的民族文化构成和发展。[1](44)作为鲁甸乡烤烟种植的示范区域,烤烟种植是近20年来新主村支柱产业,药材也为村民经济的重要来源,随产业结构的不断调整区域内粮食作物种植已基本绝迹。

鲁甸被誉为“大东巴之乡”,曾出现了和世俊、和德贤、和政才、和文质、和云彩、和开祥、和云章等著名东巴祭司,是历史上纳西族地区东巴文化发展最好的地区之一,鲁甸乡东巴文化传承的核心区域新主村也是目前传统文化复兴工作开展较好的区域。[4](43)目前该村每年开展多种/类东巴仪式活动,其中以“祭天”仪式最为隆重,仪式需由东巴任祭司主持,参与者洗手执香、跪拜感恩、祈求福祉,此外,开丧、祭自然神、禳鬼、请家神等民俗仪式也是村民日常生活中必不可少的传统文化活动。另外,内容丰富,形式多样的东巴舞蹈和绘画艺术也在该村东巴祭司群体中保留传承。2007年新主村中建立东巴文化传承教学点“新主东巴学校”;2010年开始该校逐年定期开展国家级非物质文化遗产东巴画传承基地教学活动;2016年新主村被列入云南省省级非物质文化遗产保护传承基地;2018年云南省省级非物质文化遗产保护项目“祭署仪式”培训活动在学校启动。建校10余年来,该校东巴文化传承活动从未间断,至今已累计开展8种以上的东巴仪式培训活动,共14期300余人次,已为纳西族地区培养了数十位具有一定东巴文化传承能力的年轻东巴祭司。[4](136)目前,该校已成为纳西族地区首屈一指的民间东巴文化传承机构。

除了外界熟知的东巴文化重镇的身份外,新主村还是纳西族地区唯一一个仍完整保留着纳西传统民歌“喂围调”的村落。“喂围调”是一种有较强地域特色的纳西族音乐文化,曾是新主及其周边纳西族村落人生礼仪和时令年节不可或缺的文化形式。目前,该村最年长的“喂围调”传承人杨荐先生已经71岁,但村里却没人跟随他学习此调,随着掌握“喂围调”的长者们不断逝去,这一传统文化面临着失传的危机。

二、新主村民歌现状

新主村流传的纳西民歌主要有“谷气”、“窝仁仁”、“喂蒙达”和“喂围调”四种类型。“谷气”、“窝仁仁”和“喂蒙达”为纳西族地区普及度较高,流传区域较广的三种民歌形式。据悉,“喂围调”并非起源于新主,但因起源地区“喂围调”已消失,固该民歌成为新主村所独有文化形式。然而目前,村民中会演唱“喂围调”的却只有屈指可数的几位老者,且多数只能简单哼唱“喂围调”片段,能连贯唱出歌词对歌者凤毛麟角。而在说媒、婚嫁、贺喜等原本“喂围调”适宜演唱的场合,该民歌踪影更是已消失多年,以至于在年轻一代村民中不知道“喂围调”为何物者甚众。

三、杨荐先生民歌传承

鲁甸新主东海村村民杨荐生于1947年,是目前唯一掌握整套“喂围调”民歌演唱技巧和内容,并能演唱“谷气”、“窝仁仁”、“喂蒙达”等多种纳西民歌的传承人。杨先生介绍,“喂围调”作为一种人们表达喜庆与祝福的“喜调”,主要在媒人做媒、婚庆宴会等场合演唱,事主家属不能参与演唱,通常需事先邀请安排好民歌手。

笔者:喂围调一般在什么场合演唱?

杨荐:纳西族青年男女恋爱时,会以对唱“喂围调”的方式来表达内心情感,请媒人说媒时也会哼唱。婚嫁时,主人家需提前邀请能说会唱的民间老歌手来家里,与送亲的人与客人对唱“喂围调”,主客也会在火塘边合唱。这既可增强婚礼气氛,也是族人向新人表达祝福的方式。另外,亲友到家长为新生儿道喜时,也会请民间歌手来演唱“喂围调”。

调查中,杨荐先生不仅给我们演唱了“喂围调”民歌代表性曲目,还为我们展示了几段舞蹈,并对纳西民歌“喂围调”未来传承和保护提出了诸多建议。据悉,杨荐民歌演唱师承外婆,因自幼由民歌能手外婆带大,作为患有眼疾的外婆的导盲者,四处与外婆传唱民歌的他在耳濡目染下成为了“喂围调”的掌握者。作为邻居眼中的孝子和能人,杨荐的一生可谓坎坷诸多,因母亲病重,他在上世纪70年代初风华正茂时放弃了以乡政府文员身份到省城参与后备干部进修机会,回到新主村担任村书记以照顾母亲。在基层,领导村民参与了那场否定和摧毁传统文化的运动,身为传统文化的持有者和爱好者,在那段艰苦的岁月中,矛盾与无奈始终伴随着他。在那段时期前后,外婆和村里其他“喂围调”的传唱者都悄然离世,而当民歌又重新盛行时,杨荐发现周围已经难觅能和自己对唱“喂围调”者。随着政府文化政策的开放和传统文化的逐渐复兴,杨荐也产生了传承“喂围调”的想法,着手开展了一系列的本土文化的实践工作。

一方面,杨荐以村书记的身份,专门请文化部门的人员到家中开办纳西语拼音培训班,以村小组为单位组织选派村民代表学习。在为期一个月的学习班里,系统教授纳西拼音和部分“喂围调”曲目,通过学习,学员不但基本掌握了使用纳西拼音记录民歌地技巧,常见的“喂围调”曲目也得到传承。培训班结束后,一些学员用纳西语拼音对各自村落流传的部分民歌曲目进行了记录。

另一方面,上世纪90年代末期卸任村书记后,杨荐开始搜集整理新主纳西民歌。在随后的约20年时间里,他通过走访、回忆、加工创作等方式完成了一本约500页的纳西民歌集成手稿。其中包括“喂围调”、“喂蒙达”和“谷气”等历史上区域内常见四类纳西民歌,共计101首、1300余句,“喂围调”在手稿中占比最高。

笔者:喂围调和其他纳西民歌曲调有何区别呢?

杨荐:“喂围调”属喜调,一般在喜事场合中男女对唱,男与男对唱或者是老人与年轻人对唱;“窝仁仁”和“窝蒙达”属丧调,是音乐与舞蹈结合;“谷气”即可表达悲壮愤怒的情感,也可表达欢快愉悦的心情,地方特色浓郁,可独唱、对唱或多人合唱,属日常调。

表1:杨荐民歌手稿目录

8.鹿长不如山骡快 3 1.回来观赏花 1 3.在伤心什么 3 0.雪山鹿最难9.都是鹿的家 3 2.雪山十三峰 1 4.林中鸟儿长 3 1.增添了虎威1 0.不配做畜种 3 3.水流不回头 1 5.老树连根倒 3 2.都是生纹种1 1.白菜大株种 3 4.砌石成火塘 1 6.竹根生竹节 3 3.粮仓漏了底1 2.尊老孝敬会不了 3 5.大地没有事 1 7.唔啵唔啵叫 3 4.送香火油灯1 3.不如心肠好 3 6.千家有千事 1 8.可怜真可怜 3 5.活着要回头1 4.白鹤接妻来 3 7.鹿皮小口袋 1 9.活树折半腰 3 6.招活魂1 5.托寄给白鹤 3 8.喜事场规调 2 0.到时总会红 3 7.爷贤传孙贤1 6.雪山永不老 3 9.嫁女招财神 2 1.竹笋被雪压 3 8.望人及他1 7.白鹤接来妻 4 0.雪山不动荡 三、前后平时唱调 G a i g a i m a i l m a i l z z e r b e e 1 8.鹤鸭辛苦了 4 1.吉祥十二肖 1.金和银见面 1 0.大理竖三塔1 9.靠山场养育 4 2.吉祥十二月 2.春风慢慢来 1 1.小猫没有圈2 0.小时喂香水 4 3.银金相会 3.人生十二中 1 2.还是小猫强2 1.野鸡不如雉鸡灵 4 4.蜂花相会 4.水汽又汇集 1 3.自苦自受2 2. 随机应变野避箐避4 5.玉与绿松石相会 5.母虎养恶猫 1 4.示威一下吧2 3.配不上财神 4 6.鱼水相会 6.老鹰养美谷 1 5.不会看卦书二、丧场唱调 m u l b v l z z e r b e e 7.苦老歌 1 6.以后又来唱1.美达唱一下 3.有儿有女她不见 8.人老志不老 1 7.尾声2.美达喂美达 4.岁月难收茬 9.伟套伟愣谷

从上表可以看出,手稿中包含“喜事场唱调”(“喂围调”)46首,“丧场唱调”(窝蒙达)38首,以及“平时唱调”17首(“谷气调”)。手稿最初由纳西语拼音写成,2017年在同村文化人杨树高与玉龙县民宗局和洁珍以及长子杨慧晶等人的帮助下,完成了手稿歌词纳西语拼音文字与汉语两对照的翻译工作,形成一本128页,共计3.6万余字的打印稿。杨荐先生表示,手稿本来是计划出版的,但因各方未达成一致意见而暂时搁浅。①

此外在2000年左右,杨荐还动员村中歌舞爱好者到自己家中,开展“喂围调”、“窝蒙达”和“谷气”等传统民歌的教学传承工作。但当时的学员多以妇孺为主,多种原因之下难以为继,仅开展约半月就中断。杨荐以为,当时大多数村民因未意识到传统文化的价值,固并不认可这一费时费力的传统文化传承活动。

四、“喂围调”的内容及艺术形式

首先在内容方面。通过对表一46首“喜事场唱调”即“喂围调”歌词表述的归结,对序号与内容做以下简要概括。

1—6、婚嫁双方请唱调(3唱3和),7、男方求嫁调(唱),8、女方不舍嫁调(和),9、男方再求嫁调(唱),10、女方婉拒调(和),11、男方三请嫁女调(唱),12、女方三拒调(和),13、男方四求嫁女调(唱),14、男方接亲调(唱),15、女方托女调(和),16、结束调;

17新娘入门调(唱),18、男方慰劳媒人及接送亲者调(和),19、女方托女调(唱),20、男方育男调(和),21、女方托女调(唱),22、男方育男调(和),23、感恩家神调(唱),24、感恩父母调(和),25、持家调(唱),26、持家调(和),27、女方托女调(唱),28、男方应托调(和),29、祝婚调(唱),30、祝婚调(和),31、祝婚调(唱),32、祝婚调(和),33、女方托女调(唱),34、男方赞女调(和)35、谢客调(唱),36、谢客调(和),37、谢客调(唱),38、婚宴规程调,39、婚后迎神谢神调(唱),40、婚后迎神谢神调(和),41、吉年调(唱),42、吉月调(和),43、祈愿调(唱),44、祈愿调(和),45、祈愿调(唱),46、祈愿调(和)。

可以看出,除了序号13、16、37、38外,其余42首都以一唱一和的形式出现。1—16首为男方到女方家接亲时演唱的曲目,17—46首为男方接亲返回到家中时演唱。前16首民歌,以婚礼双方3唱3和的请唱开场,随后男方4唱求女,女方3和婉拒,之后男方唱接亲调,女方和托女调,最后以吟唱雪山调结束。从第17首民歌开始,为接亲至男方家中后所吟唱的曲目。入门调之后便是感恩媒人及接送亲者调,随后出现了女方4唱托女调,男方分别和以育男调、应托调和赞女调,之后双方还对唱了祝婚调、谢客调、谢神调、吉年吉月调,最后以祈愿调结尾。

总览46首“喂围调”,作为一组喜调,歌曲为我们展示了纳西族婚礼从接亲到送亲的全过程,是以音乐形式对纳西族婚礼的记录和再现。在女方的再三婉拒和男方锲而不舍的求婚中,纳西族女性委婉含蓄、男子坚定执着的性格特征显露无遗;多组的女方托女调和男方的应托调、育男调和赞女调一方面体现出女方家长对出嫁女儿的嘱咐和对新婆家的寄望,另一方面表达着男方家长对亲家的承诺和对一对新人的赞许;持家调通过双方父母养育儿女过程的回忆,期盼新人未来艰苦创业、勤俭持家;祝婚调、祈愿调和吉年吉月调借歌词中美景佳人、良辰盛世的描述和憧憬表达对新人婚姻的美好祝愿;谢客调和迎神谢神调一来为事主向参与婚礼宾客表达感激,二来是感恩婚赐予礼仪福泽的财神、谷神、畜神和家神等神灵,并将可能会在婚礼中收到惊吓而暂时离家的众神再次迎回家中。值得一提的是,民歌中还包含一首婚宴规程调,记载了婚礼当日请神祀神、庭院设置、族亲座次、宴席对歌规程等内容。

此外,通过对“喂围调”手稿关键词的统计发现,46首民歌内容中出现了鹤、箐鸡、雉鸡、鸡、野鸡、鸭、雕、鹰、猫头鹰、水雀、岩雀、燕子、鸬鹚等13种禽类;鹿、骡、马、虎、狼、豹、熊、猪、狗、獐、麂、鼠、象、猫等14种兽类;蚕、蜜蜂、毛毛虫等3种昆虫;白菜、稻、麦、蔓菁、竹、栗树、桑、松、柏、香草等10种植物;玉龙雪山、哈巴雪山、金沙江、文海、白沙、大研镇、九河、龙蟠、白沙、白汉场、三股水、清溪村等12类地名、地标;烟、酒、糖、茶、米、盐、香油、豆腐、馒头、火腿、白糖、红糖、核桃、柿子、葵花籽、鸡蛋、鸭蛋、酸菜、百合、洋芋、畜肉、兽肉、肉汤等23种/类食物;父、母、兄、弟、姐、妹、夫、妻、子等9种亲属称谓;金、银、玉、绿松石等4种宝物;盘神、吾神、财神、谷神、畜神、财神、生殖神、家神、胜利神、从仁利恩、衬红褒白等11位/种神祇和始祖以及东巴文化“四圣”之一的圣湖”美丽达吉海”。

一方面,歌词包涵了纳西族地区常见的动植物门类,也涵盖了区域内主要地标;出现的亲属称谓也能在一定程度上反映出区域内的亲属关系结构;此外,歌词中还出现了多位与婚俗关系较为紧密的神祇。另一方面,从关键词出现频率分析,分别为玉龙雪山68次、鹿56 次、鹤55次、金沙江37次、稻谷29次、虎23次;玉龙山与金沙江是纳西族的神山与母亲河,而鹤、虎、稻谷等词汇不仅是“喂围调”的喜用词,在其他纳西民歌中也较为常见。关键词不仅为我们展示了纳西族地区风土物产概貌,也体现出纳西文化中与婚礼相关的神灵谱系和餐饮习俗。

从上述对歌词内容的分析看出,“喂围调”演唱内容丰富,可从中窥见纳西族社会生活的方方面面。在一定程度上,婚礼民歌是对婚俗文化诗歌化、艺术化的表现。传统上,一个完整的纳西族婚礼不仅需要有民歌手的歌舞演绎,还需有东巴祭司的仪式主持,婚礼中也会出现二者身份重叠的情况。②通过与传统东巴婚礼仪式过程、所用经典的比对,笔者发现“喂围调”所承载的内容与东巴婚礼主要仪式环节基本重合。③只是二者在具体婚礼过程中各有侧重,体现为内容表述丰富性的差异,如“喂围调”在托女、谢客和祈愿等过程中歌词篇幅占比较高,而东巴仪式重于在请神、祀神和祈愿等环节的仪式呈现。可以理解为,“喂围调”和东巴婚礼相辅相成,共同演绎建构了富含深厚文化内涵的传统纳西婚俗。

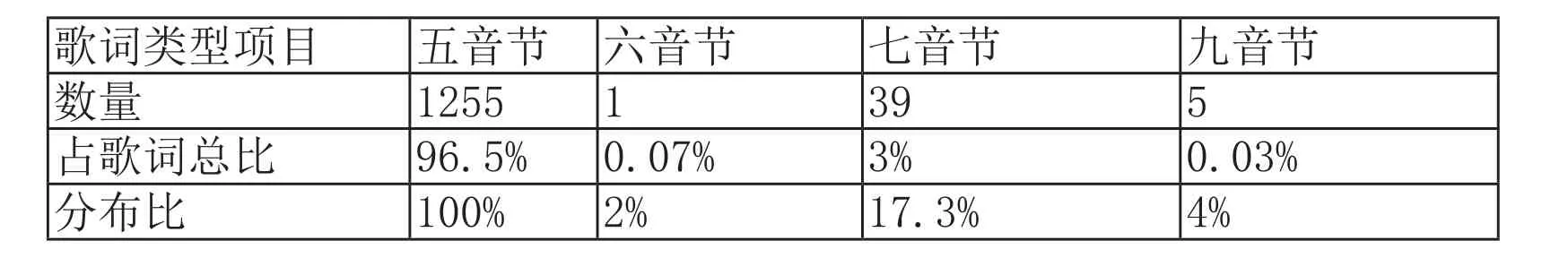

其次在艺术形式方面。46首民歌共计1300句,约28句/首,若以汉语一字一音节为参照,则民歌中5音节1255句、六音节1句、七音节39句、九音节5句。以下为不同音节数的歌词在1300句歌词中的占比及在46首民歌中的分布比。

表2:“喂围调”不同音节歌词总占比及总分布比

从上表可以看出,“喂围调”单句歌词以五音节为主,也有少数六、七、九音节的句式,这样的歌词句式与东巴经书句式极为相似。五音节句式除作为“喂围调”常用句式外,也为其他类型纳西族民歌的主要句式;六、七和九音节句式更多是由于句中存在多音节专有名词造成,当句中有多个同词性词语并列时也会出现。

作为一种传统纳西民歌,“喂围调”调歌词大量使用了常用的纳西语称“增居4”的修辞手法,其“有添花增美的意思,是借字的谐音和比兴手法相结合的一种修辞手法”。[1](75)“增居”句式通常成对出现,位置不定,有时贯穿整首民歌。一方面,“增居”句用字要求顶真、谐音、同音三者占一,造成形式上的连贯和呼应;另一方面,“增居”句式常用比喻、对偶等手段,在歌词内容上形成含蓄和递进的效果。以《手稿》“喂围调”第五首《喂围十二和》前九句为例:

1. Weil weiq ceiq ni weiq 喂围十二和

2. Wei cei mei chee weiq 开始第一和

3. Ye teeq mi nee weiq 吸烟火来和

4. Tee gguq mei chee weiq 跟着第二和

5. Leil jel jjiq nee weiq 煮茶水来和

6. See weiq mei chee weiq 再来第三和

7. Ree jel jji nee weiq 酿酒曲来和

8. Lu weiq mei chee weiq 接着第四和

9. Bbai ggoq yuq nee weiq熬糖麦芽和

对上述歌词的研究发现,首先,weiq这个字(音节)在所有句中都出现,在形式上起到了同音押韵的作用。其次,编号1、2、4、6、8句的weiq词性偏向名词,意义类似“调”或“曲”,编号3、5、7、9句的weiq词性偏向动词,意义与“唱”对应,编号2、4、6、8句和编号3、5、7、9句各自成为对偶句式,在内容表达上起到层递的作用,为后文的表述铺垫了情感。

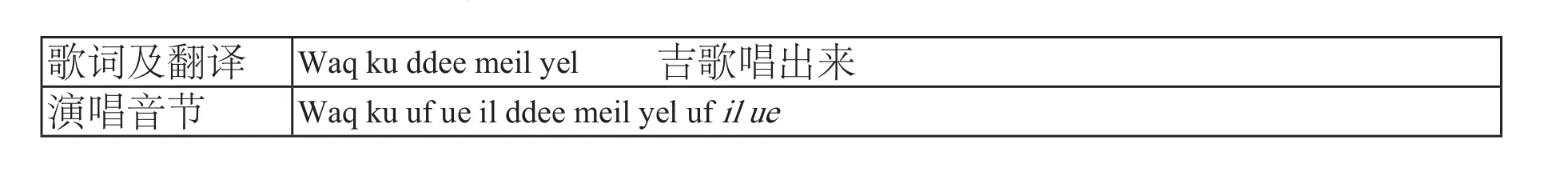

事实上,上述句式中的音节数量(歌词字数)只代表了歌词中有实意的音节个数,在实际的演唱过程中,几乎每句歌词的开头、中间和末尾都会加入无实意的音节作为装饰音。以杨先生“喂围调”手稿第一首《来唱喂围调》前为例。

表3:《来唱喂围调》歌词音节与演唱过程实际音节表

歌词及翻译 Waq ku ddee meil yel 吉歌唱出来演唱音节 Waq ku uf ue il ddee meil yel uf il ue

从上表可以看出,“喂围调”在演唱过程中被加入了大量的修饰音,上述歌曲共计61个音节,数量比实意歌词音节数多(实意歌词音节共40个)。修饰音出现的位置一般为在句子开头、中间或是末尾。上述歌曲8句歌词中,其中4句句头、句中、句末都出现了修饰音,3句中、句末出现。具体而言,表四中出现了8种共计61个修饰音节,分别为i音节21次、ue音节17次、a 音节15次、u音节3次、wei音节2次、ei音节1次、e 音节1次、 wa音节1次。其中16次是i与ue相连出现,i*ue11次,ue*i5次,i*ue7次出现句尾,5次出现句中;8句歌词中以修饰音为开头的情况出现4次,其中 a3次出现,2次为2a相连,a音节还4次出现在句中末位,其中3次以2a相连的形式出现。在对更多的歌词做分析之后发现,“喂围调”一句歌词中出现3处修饰音者最多,2处其次,也有出现4次或1次修饰音者,数量较少。其余歌曲中修饰音的种类和不同修饰音出现位置与频率也与表四类似。

由此我们可以判断,“喂围调”在实际演唱过程中增加的大量的修饰音,音节搭配模式和出现的位置都有一定的规律。总体来看,i与ue并列在歌词同一位置出现的概率较高,多承担句尾韵;以修饰音开头做句首韵的歌词句中,a出现的频率最高,若a出现在句中,则多担任句中韵,担任句中韵时,多以2a重叠韵的形式出现:种类丰富,数量庞多的修饰音不仅增强了歌词的韵律,也使原本简短的歌词变得悠长饱满。

以传统纳西民歌常用修辞手法“增居”为实意歌词主要艺术表现手段,辅以大量的修饰音增强歌词的音韵节奏,实现一句双韵或多韵、对偶句式的多韵平行,以提高歌词艺术感染力是“喂围调”艺术形式的独特之处。

图1:“喂围调”谱例

余 论

2003 年 10 月联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》,2011年2月国务院颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,2013年3月云南省颁布了《云南省非物质文化遗产保护条例》,各级各地非遗保护单位在有法可依的背景下对传统文化开展了一系列的保护工作。截至2018年,共评选出了5批次国家级非遗代表性项目共2453项,代表性传承人3068人,云南省评选出6批次省级非遗代表性项目共1088项,代表性传承人1347人。⑤⑥值得肯定的是,非遗法规政策的出台和项目、传承人的评定工作的确给入选项目和传承人带来了利好,诸多传统文化又再次进入大众视野,迎来了发展机遇。就纳西族民歌而言,目前已有《热美磋》(2008,国家级)、《谷气》(2013、2018,省级)、《口弦调》(2018,省级)等三类分别入选国家级和省级的非物质文化遗产名录,不但遗产传承人和传承区域得到了资金和政策扶持,上述几种/类民歌还在丽江旅游文化产业中占据了一席之地,基本形成了非遗自身的造血机制。然而不可忽视的是,目前仍有很多优秀的传统文化形态由于各种原因在前期的非遗保护中未得到应有的重视,其中不乏像纳西族民歌“喂围调”一样流传区域偏远、传承人数量极少的文化遗产,它们具有区域唯一性,濒临消失,随时可能因传承人的逝去而变成现实的“遗产”。

针对上述情况,一方面,各级政府和相关文化部门在未来的非遗项目普查、评定、政策落实等环节还需加大力度、查缺补漏,补充完善非遗名录网络;另一方面,应以立法形式设立濒危文化遗产的应急保护机制,对于“喂围调”一类濒危文化遗产,发现一个保护一个,以专项专款、专人负责的形式,争取在濒危文化形态消失前做抢救性保护。非遗保护重在传承,“非物质文化遗产的‘濒危性’集中表现在‘传承危机’,而解决传承危机关键是‘传承人’的保护”,对杨荐先生这类濒危传承人的保护应置于工作核心,“他们以超人的才智、灵性,贮存着、掌握着、承载着非物质文化遗产相关类别的文化传统和精湛的技艺,他们既是非物质文化遗产的活的宝库,又是非物质文化遗产代代相传的“接力赛”中处在当代起跑点上的“执棒者”和代表人物”。[5][6]倘若有朝一日新主村“喂围调 ”随杨荐先生的逝去“人亡歌息, 人去艺绝,就会造成非物质文化遗产不可弥补的损失”。[1]笔者认为,以过去传承人评定、非遗项目传承责任单位认定等工作为基础,当前和未来我国尤其少数民族地区非物质文化遗产保护工作的重心,应该过渡到完善保护机制,因(传承)地制宜、因(传承)人而异的制定和开展不同类别非遗项目,不同传承群体的切实可行的保护传承工作中。尤其在市场导向的背景下,文化产能和市场转化率较低的濒危非遗项目更应得到足够的重视。

注释:

①《纳西语拼音文字方案(草案)》与1957年在昆明召开的“云南少数民族语文科学讨论会”上提出并通过,1980年在丽江纳西族自治县试点实施。相关部门用该套纳西拼音文字编写了扫盲课本,于1982年开办了语文训练班,并创办了《丽江报》。该方案直接仍被部分纳西语文研究者和教学单位使用。

②传统文化兴盛之时,东巴祭司通常也是民歌高手,但相较而言,精通民歌不懂东巴文化者更多。

③东巴婚礼相关内容可参考拙文《传统仪式的现代存续——一次纳西东巴婚礼的人类学解读》一文

④在不同的文章中,此修辞手法亦被学者音译为“增咀”、“增琚”、“增缀”等。

⑤数据参见中国非物质文化遗产网,http://www.ihchina.cn/3/3_1.html。

⑥数据参见云南非物质文化遗产保护网,http://www.ynich.cn/ml?cat_id=13111&type=-1&batch=5&city=-1。

——纳西琵琶