青海德都蒙古民间音乐文化考察实录

朱慧德力根其其格

(1. 2.内蒙古师范大学 内蒙古 呼和浩特 010010)

此次调查的宗旨,是相互关联的两个方面:一个是对青海德都蒙古民间音乐现状进行调查和论文的写作;再一点是通过采访民间艺人进行实地考察,并适当的录制演唱文本,为下一步的研究提供第一手资料。

这次田野作业的地区,主要是在青海省海西蒙古族藏族自治州的乌兰县、都兰县、德令哈市。对青海德都蒙古的传统民间音乐文化现状调查,内容包括“长调调查”、“史诗调查”、“器乐调查”、“德都蒙古传统民间音乐文化调查”等。笔者以民歌和说唱音乐为此次调研的重点,因故本文的写作围绕青海德都蒙古长调民歌和史诗音乐进行写作。

一、德都蒙古

青海蒙古族是青海世居少数民族之一,又称“德都蒙古”,根据第五次人口普查,2000年,德都蒙古有88829人,占全省总人口的1.71%,主要分布在海西州的德令哈、格尔木市和都兰、乌兰县,黄南州的河南蒙古族自治县,海北州的祁连县、海晏县和门源县,以及西宁市、海南州、海东地区、大通县和部分地区;民族自治地方有海西蒙古族藏族自治州和河南蒙古族自治县,大多分布在海西州、河南县。

青海蒙古语属蒙古语卫拉特方言,同以正蓝旗为代表的察哈尔语音为标准的蒙古语相比较基本一致。但也有自己的特点;文字使用“胡都木”①蒙古文,即同内蒙古、吉林、辽宁等省区的蒙古族使用同一文字。青海蒙古族讲蒙古语卫拉特方言,河南县蒙古族已转用藏语。由于蒙、藏民族文化的融合,这里的蒙古族的穿着打扮和藏族同胞没多少区别,语言文字上,既使用蒙古语,也能用流利的藏文。

二、德都蒙古民间音乐

青海蒙古族民间音乐包括民歌、民间器乐、歌舞音乐、说唱音乐。此次我们的调查重点主要以民歌、说唱音乐、器乐为主,民歌从音乐形态上可分为长调民歌和短调民歌,说唱音乐有祝赞词和英雄史诗,器乐主要涉及马头琴和托布秀尔。从题材内容来看,德都蒙古族民歌大致可分为六大类:一,是图林道——朝政歌曲,在庄重宴会或接待尊贵领导的场合所唱的;二,育林道——普通的歌曲,一般宴会场合所唱;三,拉里道——情歌,属于短调形态的民歌,受到社会习俗的影响,以前的拉里道是不能在家人和外人面前唱,受文革影响拉里道20世纪60年代到八九十年代进入空窗期,21世纪之后又逐渐被人们传唱,并且社会开放新一代的年轻人对演唱场合逐渐减少了拘束限制;四,青海德都蒙古人在酿制奶制品、擀毡、打酥油等劳动时的劳动歌曲;五,五畜歌;第六,摇篮曲。其中前两者属于长调民歌形态,后四者为短调形态民歌。在为期10天的走访中了解到青海蒙古族传统摇篮曲已经逐渐失传鲜为人知,以及专门哼唱给动物的曲调,我们也只是从一位近八十岁的金花老人(见图1:采访过程中,左边为导师佟占文,右边为金花老人。拍摄时间:2019年6月4日上午。拍摄地点;都兰县长调艺人金花家中。拍摄者:考察团队成员)那里录取到零碎的片段。

图1

德都说唱音乐有祝赞词和史诗两大类,祝赞词根据其题材内容分为祝赞家庭、婚姻、骏马、毛毡、祝寿等十几种祝赞词。朝戈金的文章种提到:“每一位歌手对某一诗章的一次演唱,不同歌手对同一诗章的一次次演唱或阐述,都是不同口传文本”。面对不同的观众群体,祝赞词演唱的篇章数目也有不同,在古代像帝王等级别的听众,祝赞词演唱的篇章最多可到32篇,省长级别最多可祝赞20篇,州长级别领导可祝赞18篇,旗县级别的领导可达祝赞8篇。

“没有文字记录的口头文学,靠着韵易于上口,便于流传,故大多是采取歌唱的方式,靠曲调韵律传诵下来,离开了曲调韵律诗歌如同失去了灵魂”。[1]德都蒙古口头史诗蕴藏丰富,是攸关民族精神的重要文化财富,有其独特的史诗传统和丰富的史诗篇目,如有举世闻名的史诗《格斯尔》和《汗青格勒》。

英雄史诗称为“图利”,创造了上百部长、中、短篇的说与唱结合的英雄史诗,内容主要是讲述部落战争或英雄镇压恶魔的故事,主要分布在内蒙古东部、新疆、青海等地,内蒙古东部叫做“蟒格斯因·乌力格尔”,新疆地区叫做“江格尔,而青海地区称之为“格萨尔”。

当我们谈到内蒙古的长调、短调、史诗、萨满音乐时,它的伴奏乐器有马头琴、四胡、鼓、三弦等等很多种类,而德都蒙古的史诗的特点是没有乐器伴奏的,有关青海德都蒙古人所用乐器的历史脉络,我们从采访中几乎无从追起,无迹可寻,而最常见的马头琴,也是很多青年演奏者从内蒙古求学所得,再回到青海学以致用的。

(一)德都蒙古长调民歌

德都蒙古民歌是当地人民群众在日常生活中所创作的,并世代流传至今的经典作品。访谈艺人表示:“青海蒙古族的长调民歌,东部长调的调子最短,越往西部调子越长,保留的也是最好”。德都长调跳度较大,演唱音调越高代表唱的越好,青海蒙古族将长调中的装饰音称之为“那赫勒戈”,[2]也有少数称为“阿伊斯”,类似于内蒙古地区的长调装饰音“诺古拉”,青海蒙古族长调的演唱方法使用“下颌颤音”,使旋律更为丰富、自由。区别于内蒙古的“喉咙颤音”,我们从这两个装饰音的语意中可以区别两个地区的长调音调特色。

德都蒙古长调民歌可分为宴会歌曲、宗教歌曲、朝政歌曲三个种类,顾名思义演唱场合不同,并且每个地区演唱的曲目也不同。德都蒙古长调民歌的表演活动是一种以宴会舞台的口头表演剧,对于德都蒙古人来说,聚餐和演唱长调是一种不可分割的体系,哪里有聚餐,哪里就有长调演唱。宴会歌的演唱形式一般是单人唱,而且一人必须唱三首,并以“官方三首歌曲”作为开头,分别是《巴音那日德的源头》、《满登杭盖德山顶》、《金秋初月》。前面两首歌都有赞颂父母、长辈、家乡之意,其中《金秋初月》几乎德都蒙古人民无人不知。经对乌兰县乌兰巴特尔(见图2:正在采访乌兰巴特尔。拍摄时间:2019年5月30日。拍摄地点;乌兰县的某宾馆。拍摄者:考察团队成员)和德令哈市代青两位艺人的采访,了解到他们二者对宗教三首歌曲曲目的定义不同。乌兰县的三首为《瞻部洲》《德力楞布寺》《斯热布日本嘎拉丹寺》,其中《瞻部洲》有18段,演唱时长16分钟,是最早产生的一首歌。德令哈市的三首为《上师佛祖》《瞻部洲》《布达拉宫之门》。最后的朝政歌曲三首为《雄伟的北京》、《巴音那日德的源头》《方整的北京》。(2019.5.30,笔者与长调艺人乌兰巴尔思在乌兰县)。

图2

青海海西州有很多旗县,就像内蒙古的民歌风格区一样,长调民歌在海西也有很多版本,同一首歌曲在不同旗县演唱时有曲调不同、歌词不同的特征。在青海这样多语境多民族的影响下,我们了解到都兰县、乌兰县、德令哈市三个地区的德都蒙古长调民歌里并没有体现其他例如藏族音乐文化的因素,它还是古老的蒙古传统长调民歌音调(旋律),但有一部分德都蒙古人在生活服饰穿戴上是受到藏族的影响,随着民众的文化自觉意识提高,这些情况也正在向本民族民俗改变。然而据了解河南县的蒙古族,因长期与藏族杂聚他们的日常生活有很多藏族文化因素。

在乌兰县,我们一行人拜访牧民草日吉力一家及其朋友,主人迎客时献上哈达唱起优美的长调,途中另一人加入合唱烘托气氛,在海拔3000多米的高原上体会到青海同胞们的热情和朴实,当时自身不适的高原反映也抛之脑后,我们围坐在草地,架好设备边采访边倾听着长调,四面环山,有母畜,有公路,时不时的路过几辆车,就这样被大自然包围,被幸福围绕,进行着我们的采访…,艺人表示当演唱者演唱途中一人或众人帮忙合唱是演唱长调最好的形式。(见图3:当时采访的局部情景,图中身穿绿色羔毛袍子的为草日吉力艺人。拍摄时间:2019年5月31日。拍摄地点;乌兰县铜普镇,艺人家附近空地上。拍摄者:考察团队成员)

图3

对于德都蒙古长调音乐伴奏乐器的考证,它不像内蒙古地区的伴奏种类繁多。目前有马头琴,托布秀尔和少数的电子琴伴奏。青海长调民歌和内蒙古长调民歌都是人民群众日常生活中所创作,且具有各自属性的,并没有互相流传产生这一说。可以看出省内各地蒙古族的民歌各具特色,旗与旗间、乡与乡间也各有特点。德都蒙古民歌是德都蒙古人民在青藏高原长期的生存斗争中,继承和弘扬本民族传统歌谣的基上,因地制宜地创造了无数的反映他们高原生产、生活和自己心声的歌谣,它是德都蒙古人民的智慧结晶,是他们高超的语言艺术的彰显,其内容十分丰富,既有对他们所赖以生存的自然坏境的赞美,也有对于他们辛勤劳动的颂歌;既有对社会美好事物的点赞,也有对于社会恶势力的愤慨;既有对于甜蜜爱情生活的抒发,也有对于自己美好心愿的表达。总之,德都蒙古民歌所涉及的内容和生活面十分广泛。

表1:本次田野考察中采访的6位长调艺人的基本情况

(二)德都蒙古说唱音乐

在德令哈市的采录中长调艺人其梅格图带来三位小朋友,其中两位“意外地”成了我们的调查对象:同12岁上五年级的贺西格图和阿斯夫,俩人会唱祝赞词和史诗,在我们开始录制并提问时两位小朋友略显羞涩,等到说唱的时候两人站立一同自信的演唱了时长三分半的祝赞词和一分半的史诗《额日和木尔根》(小艺人表示只会一半)。当小朋友每唱完一小段祝赞词,身边的其梅格图会应和一句蒙语,汉译为“但愿如此”的特殊加词,祈求祝赞的内容可以实现,这也形成了青海祝赞词的特点,更体现了青海德都蒙古人对美好生活的向往。

图4

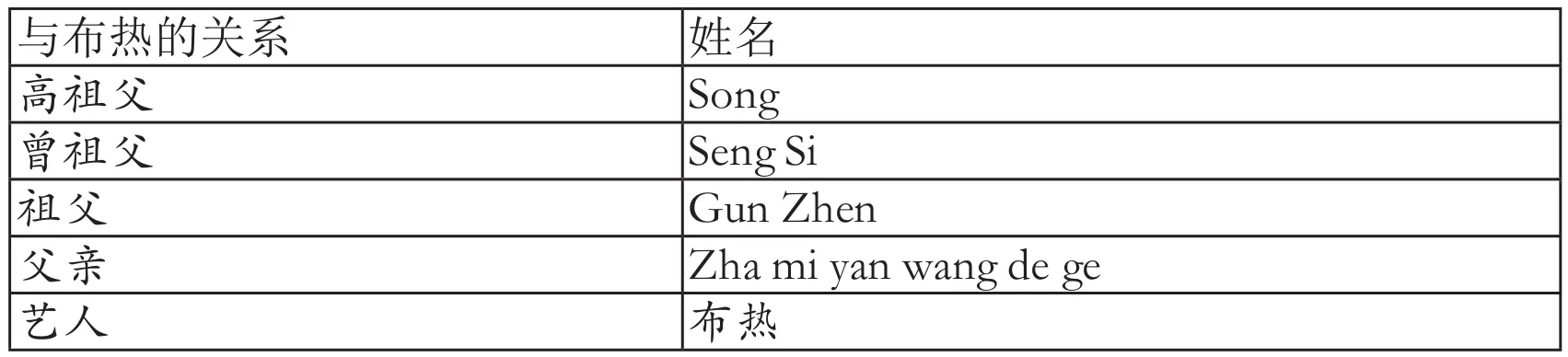

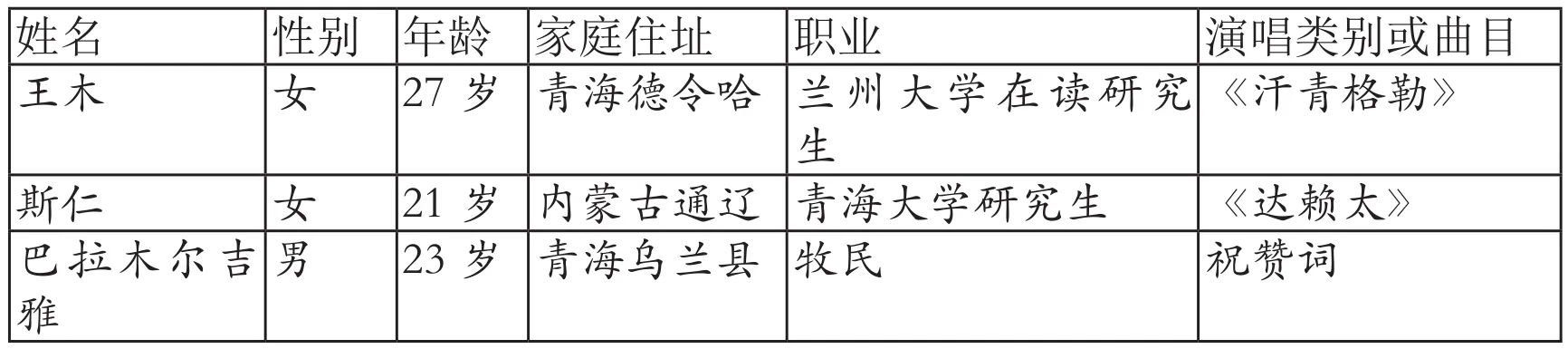

表2:本次田野考察中采访的4位说唱艺人的基本情况

德都蒙古史诗的特点是所有史诗都在同一个曲调上演唱,至于说唱当中的音调高低、速度、语言风格、程式特征、内在叙事性会以演唱者个人有所不同,史诗艺人在表演时要坐姿端正,表情肃穆,双手端方腿上,眼神注视前方,不能乱动左右摇头晃耳,并且有一天不能说超过三部史诗的禁忌。此次采访了四位史诗艺人,其中三位是没有受到过正式的文化教育且不识字的牧民,但在录制中艺人们向我们展示了他们强大的记忆力,诗章有条不紊,在乌兰县生活的“青海海西州级史诗传承人”布热的学艺经历是少见的五代家族传承机制,他在流传至今的数量巨大的史诗本文中,能演述73部史诗,史诗演述中可以见到许多相当古老的成分,73部中最长的一部是需要2个小时,最短的差不多10分钟左右,有极少部分是在原来的史诗上后新填词。唱完整部史诗后史诗演唱者要对观众进行这个史诗的来历、内容等方面的附加说明,而艺人布热表示能否完整进行这套程式是评断一个人是不是合格的史诗艺人的标准。(见图4:为笔者与史诗艺人布热的合影。拍摄时间:2019年6月1日。拍摄地点:乌兰县。拍摄者:考察团队成员)

表3:艺人布热的五代家族传承名录(由于祖辈信息缺失,上述姓名已用汉语音标注明)

表4:艺人布热两个侄子的基本信息

表5:艺人布热3个徒弟的基本信息

二、德都蒙古民间音乐传承途径与非遗保护

随着科学技术的进步和市场经济的发展以及主流文化的影响,人们的文化生活日益丰富和多样化。但是随着全球化进程迅猛推进世界各国传统民间音乐文化的传承受到前所未有的挑战。面对传统民间文化的大量流失,本世纪初联合国教科文组织发起《文化多样性宣言》和《保护非物质文化遗产公约》,以此来推动文化多样性和非遗保护工作。而非物质文化遗产的活跃与发展离不开教育,而学校教育更是“非遗”传承最为核心和带有根本性的举措。在德令哈市我们了解到当地小学老师巴音达莱(史诗艺人布热老师的侄子)致力教授着学生们祝赞词和史诗,并且组织学生们参加比赛,其中五名学生曾获得第一名,我们采录的两位小朋友就是其中成员,由此可见德令哈市在学校教育传承方面采取了有效的授课方式,将这门“瑰宝艺术”传承。德都蒙古史诗是当今少之又少流传至今的活态口传史诗之一,活态的史诗演唱传统逐渐消失于民众实际生活中。乌兰县的说唱艺人布热就是典型家族传承例子,从小从父辈口耳相传掌握了大量的祝赞词和史诗(可阅表3)。由于布热无子女,现正把自己多年的本领传授给两个侄子,从五代家族传承发展成六代家族传承(可阅表4)。除此之外,还有三个徒弟正在向布热学习祝赞词和史诗说唱,延续着师徒传承(可阅表5),具有重要的活态传承意义。另外,此次的德令哈市的艺人代青也是家族四代传承的史诗艺人,艺人乔格生也培养了很多徒弟,其中能够完整演述史诗的有10人左右,在学的还有七八个人。

2019年6月3日笔者到德令哈市敬老院探访一位80岁高龄的史诗艺人——秋日青。秋日青,蒙古族,1939年12月30日出生于克鲁沟旗蓄集乡牧民家里。此次虽有探访老人的计划,但因无法联系到本人,一直在搁浅。在德令哈的几天采访中有艺人透漏了秋日青老人的安身之处——敬老院,我们和导师一同到了养老院看望并采访了老人(见图5:笔者与史诗艺人秋日青的合影。拍摄时间:2019年6月3日。拍摄地点;德令哈市敬老院。拍摄者:考察团队成员)。

民间艺人是非物质文化遗产保护与传承的载体,尊重和保护民间艺人,需要时刻关注他们的生存状态,通过我们的行为,感谢他们一生为民族民间艺术的贡献,表达对艺人的尊重和认可。正如杨玉成所言“活鱼要在水中看”,否则我们能否实现失传史诗的活化演唱?对这个问题我们要加以深思 。

“非遗”是德都蒙古文化土壤里的活态文化,因而,它不能脱离生产者和享用者而独立存在,它无法被强制地凝固保护,它的生存与发展永远处于“活体”传承与“活态”保护之中。一方面长调民歌和短调民歌在传承方面表现的不像说唱音乐(史诗)紧迫,因为目前德都蒙古英雄史诗说唱的民间艺人普遍年龄偏高,且没有受教育背景,不能将自己掌握的说唱音乐以文本的形式记录下来。另一方面史诗演唱技艺不是一朝一夕能学到的,需要所学者有强大的记忆力和思维转换能力,这也考验了年轻一辈是否有足够文化自觉和能力来掌握这门艺术。

对德都传统音乐的保护,首先要树立新的观念,加深社会各阶层人员对青海德都蒙古优秀传统民间音乐的认识,加强保护和保存民间音乐的必要性和紧迫性,特别是我们的民间艺人群体发动群众力量,宣传保护民间音乐的重要性。拓展传统民间音乐生存发展空间,改善其生态环境,同时保护现有的基础上,合理利用、创新与发展,将现有的音乐曲目、乐谱、有效的民间艺人传承名单等资料准确地记录下来,形成艺术档案,这将会成为德都蒙古传统民间音乐发展史的真实记录,具有非常宝贵的历史价值和文化意义,特别是乐器方面,日后也可以逐渐形成具有德都蒙古特有的风格或曲目。

三、小结

总之,德都蒙古音乐离不开口传,特别是说唱音乐,德都蒙古人在日常生活中创造着音乐,它的音乐文化融合了德都蒙古的历史、信仰、习俗、神话传说、艺术形式等多文化内容,这些丰富而古老的文化元素历经历史风雨并以口传的形式世代延续、传承至今。

此次田野之旅,笔者收获的不仅仅是田野考察第一手资料的搜集整理,而是真正的民众音乐生活的体验和自己学术道路的开始。作为调查者,我们要了解文化传承人的观念和担任的角色,看音乐的时候我们的认知不能仅停留在“声音”这一方面,它是连接多个方向的。我们与研究对象的关系不仅是攫取的过程,它还是给予、反馈、回馈、互相促进的过程,与调查对象的相互协作(友谊是协作过程当中特别关键的要素)。尊重文化,其实没有那么多的条条框框,此次地处异乡但身为一族,认识了许多可敬可爱的青海同胞,得到了他们无私地帮助,田野给我留下了太多值得回味的瞬间,而我也将我的歌声留在了德都蒙古高原上。

注释:

①胡都木文是中国内蒙古自治区蒙语的官方书写方式,13世纪起就用于书写当时的蒙语。也是今天中国境内唯一被官方认定的蒙古语的书面语。