鄂尔多斯蒙古族的音乐(二)

(比利时)约瑟夫·范·欧斯特 著,李亚芳 译,李蛟 校

(1,比利时,西弗兰德;2,人民音乐出版社 北京 100010;3,内蒙古自治区对外友好协会 内蒙古 呼和浩特 010055)

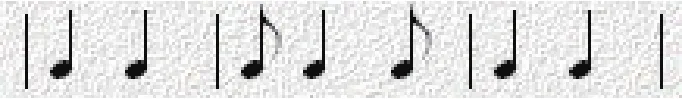

区分两类蒙古族民歌的特征是绝对有必要的。一类的节奏灵活、多变;另一类的节奏等时有力、重音突出,节拍明确。第二类民歌中的大多数(不是全部)无一例外的能够用2/4节拍来记写,其间不时的出现切分节奏。

R.P.Claeys【据记载,在被派到内蒙古传教的神父中,有三位名叫Claeys的神父,分别是Claeys Florent、Claeys Juul、Claeys Louis,这里说的是1899年被派到西南蒙古教区的Claeys Florent神父(中文名字:葛永勉)。——译注】曾发现了用三拍子记写的两或三个现代音乐的例子。但是这几首民歌的价值并不大⑧。

(歌词意译:Bumdaraga,Bayabtai的女儿,邻居们都夸你漂亮。)

这些由三拍子构成的民歌是一个例外,而且都是最新的结构。

我们相信这些现代歌曲的性质是混杂的,汉族音乐在其中有很明显的痕迹。

而且这个不是令人惊讶的。鄂尔多斯的蒙古人,特别是在某些区域内,与汉族有渊源关系。他们经常自由的往来于陕西省的城镇中并观看汉族的“剧”。不仅如此,正如我们以后要谈到的,他们可以自如的演奏汉族乐器:扬琴、三弦(在原文中,此处作者使用拼音“san-sien”,其他地方使用的是“guitares”,译者根据作者对汉族音乐的记录,将guitares直接译为“三弦”,下不赘述。——译注),而且他们演奏这些乐器时会带有短暂的颤音,还会自然地保持加速和节奏的韵律。

在我们可以收集到的为数众多的汉族民歌的例子中,我们找不到一首三拍子的歌曲;在汉族人带有伴奏的演唱中,拨奏的三弦(guitares)将强弱拍准确的表现出来。保持不变的是切分节奏。

蒙古族音乐和汉族音乐的音阶是相同的(尽管汉族的音阶有时候超出了五声音阶,正如我们已经谈到的),而在两者各自的民歌中,节奏和速度是不同的。不过,在大多数蒙古族现代民歌中,我们发现了欢快的节奏并注意到了汉族民歌中具有的那种有节奏感的特征。

举一个例子来证明。

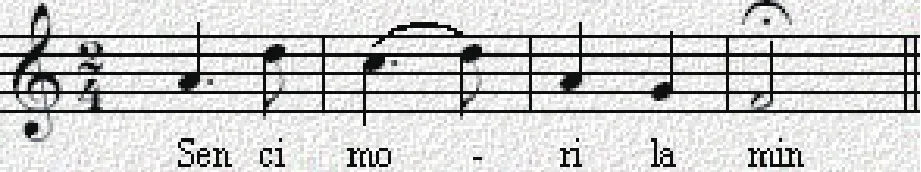

首先,列举一个汉族的例子:它是很流行的。

(歌词音译:正月里来是新年,纸糊灯笼挂门前。风刮灯笼突辘辘转,三哥哥、三妹子过新年。正步儿正,花儿红,呀咪呀儿青,锣鼓声声。楞生里生,想个亲人。)

现在,来比较节奏:

在这四个例子中,音乐的速度是快且跳跃的。尽管音符的布局不是完全相同,但不可否认的是,这些民歌都有相同的风格(同一家族)而且好像出自同一个形式模式。

值得注意的而且对证明我们的假设有利的情况是,第三首民歌:Esegi malagadu在鄂尔多斯地区非常流行,是来源于察哈尔(Jahar),第四首民歌:Bejing geji,来自于准格尔(Jungar),这两个部落(其中察哈尔是后来迁徙到鄂尔多斯的),很久以前就已经被汉化,而且实际上在他们的成员中某些人完全就是汉族人。

如果我们考虑蒙古族民歌和汉族民歌最后的终止音,那么这种相似性更明显。

我们之前举例的民歌:Beijing geji koto ni,它的结束是乐句。

蒙古族民歌:Daruji gurusen gejige的结束音。

这首民歌的第三个乐句的结束音。

我们之前研究并提到的鄂尔多斯民歌Bayanci hangga:它的结束音是:

不过,不仅在准格尔部落中,在鄂尔多斯地区各处,许多蒙古族都按照以下方式演唱。

这种形式是优美的而且非常汉族化的。

汉族有关风筝的民歌和上述第三首几乎完全相同。

另一首有关“灵魂转生”(转世)的汉族民歌以相似的方式结束。

我们也曾听过一首蒙古族抒情歌曲:巴彦杭盖Bayanci hangga in arudu,是用扬琴伴奏。

不过,第四首民歌在演唱时,第一个结束音是演唱的,第二个是用乐器奏出的。

如果人们想要用一个例子来确切地证明蒙古族被汉族同化,那么观察最新出现的民歌:Tudeng hamartu mahai就足够了。这一次,就不单单是节奏的问题,也不是一个或其他的附带的形式(曲式)问题,这是上述标注的汉族民歌中结束音的观念。整首民歌不过是一个令人厌烦的相同形式的反复而是由艺人加长了一些(指的是艺人的现场表演——译者加)。

汉族的形式:

相同的形式略有变化加长:

(歌词意译:你的尖头皮靴,靴筒上绣着花纹。)

远离这些平淡无奇的、没有气息的单调歌曲吧!来欣赏前面说到的那些灵活多变的、流畅的、有着古老特征的美妙旋律吧!

之前,我们得到一个新的证据,这个证据用来证明汉族音乐对蒙古族现代民歌具有的明显影响。

我们曾去拜访过一个富裕的家庭,这家人住在靠近纳林河(纳林河位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗境内,Naringol蒙语音译,意为纤细的河流。——译注)岸边,纳林河狭长,位于乌审旗(Ušin)内。在新年后的几天,亲朋好友大批赶来,我们也接到了蒙古人的邀请。晚上,大家一起举办音乐晚会(聚会)。

一个声音非常嘶哑的男高音演唱了两首歌曲,他的演唱是由两支竹笛、一把四胡、一个三弦和一个扬琴伴奏(汉族的一种类似齐特拉琴的乐器)。

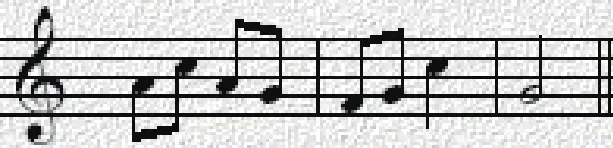

这场音乐会以民歌《纳林河》作为开始,我们看到这样一个事实,大家的演唱和汉族的小戏如出一辙。

这个小戏,被称为“道情”(根据上下文,译者认为这里所说的是“陕北道情”,“道情”是由古代道士念经唱词,诵说道教情理而得名,是一种地方戏曲剧种。陕北道情与关中道情、商洛道情和陕南道情构成陕西道情的四大流派,亦称四路道情。——译注),是如此表演的:当演员演唱一个乐句时,乐器用同度或高八度伴奏,同样是这种形式再进行一个新的乐句,这些乐句并不长,只有几小节,接下来是一个间句(间奏),然后再作相同的反复一直到结束。

我们记录了《纳林河》的曲谱,这个旋律我们很熟悉,因此我们可以很容易的记录下来伴奏和间奏的曲调,更何况大多数段落是单调的、没完没了地重复。

(歌词意译:狭长的河之歌——在纳林河的尽头,细雨打湿了大地,每年的八月,河两边满是开放的鲜花。)

现代民歌基本上都是如此,间奏在装饰音方面有些变化,但是旋律骨干没有任何不同。这是单调的。我们需要一些古老的民歌——舒缓的歌曲,正如它们的名称一样——这是我们给它们的名称。

整个段落一气呵成。在开始处,扬琴和三弦尽力配合演唱,但是它们在长音符处的持续弹奏没有任何价值,它们总是不适时的弹奏,随后只有笛子和四胡演奏着旋律。

在聚会上,蒙古人没有演唱他们的宽广的忧郁歌曲很长时间,而是很快就演唱起他们的那种具有韵律的现代民歌。

可惜的是,这些毫无光彩的旋律深受欢迎并广泛流传的。纯正的蒙古族民歌相对数量较少如同我们自己收集到的以及R.P.Claeys记录的一样。蒙古族认为“缓慢的民歌”是很优美的,但是在生活中,他们却喜欢另一类民歌。

民歌Cagan sarel mori,是最近产生的民歌,但是在当地人中非常流行。我认为,欧洲的军号声对蒙古人产生了一些潜移默化的影响。

如果我们想到在北京和在归化城(现在的内蒙古呼和浩特市旧城——译注)的汉族及满族的士兵与欧洲的士兵一样都有号声,这就没什么令人惊讶的。汉族和蒙古族对我们的音乐不感兴趣,是因为和声使他们不舒服,他们对号角声的兴奋使得他们很容易留下记忆。正如我们能够看到的在土默特二十四顷地的天主教堂里,孩子们模仿留声机中的号角声。

这个主题,有一点儿变化,就变成了下面的这首民歌:

(歌词意译:乳白色的马正是你所喜欢的。我的爱人啊,我从没有将你忘记!)

在近代出现的民歌中,演唱者会根据演唱的场所不同而变化不同的节奏。这或多或少要归因于蒙古族和汉族、以及汉族居民区的关系。

当地人自己说,当代准格尔地区(Jungar)的民歌不好听,因为它们的节拍过于跳跃而且有着汉族的特点。

应该相信这个现象比较普遍,那就是——人们更容易发现别人的缺点。可惜,近代的全部作品都像是一个模子里出来的。

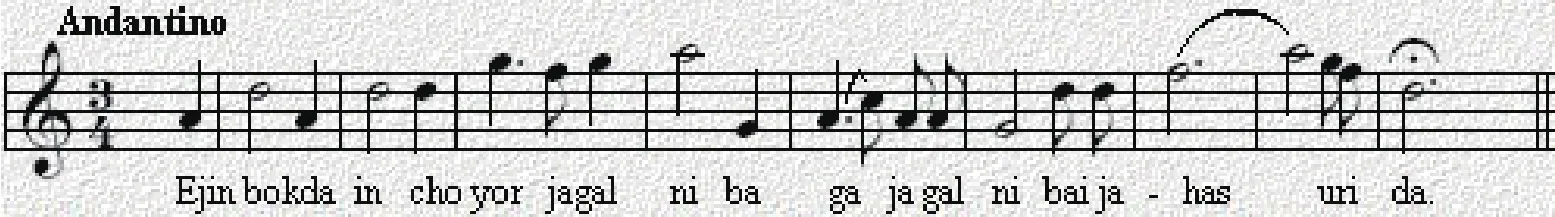

我们提到过的高音的民歌:Ejin bokdain,是讲述两匹成吉思汗(Cinggishan)的jagal马的歌曲。根据蒙古人自己的说法,这个歌词是很古老的。曲调也具有纯正的蒙古族民歌独有的特征,可惜,她不太出名,因此,较少被演唱;大家更喜欢它的一个完全现代的改编曲。

大家看到这个新的版本是多么的不顺畅。乐句呆板,甚至有些生硬;结束音以另一种形式完成,变得随意和平庸。

不仅仅是那些传统的古老民歌,新近产生的民歌也发生了上述那些不受欢迎的变化。如果其中的某一个能够从古老的民歌中借鉴些东西,那么它也会有吸引人的地方。一些歌手,想要做得更好,他们减少那种均匀的、有规律的节奏而保留了一些原有的特色。

在这里记录的民歌Sugin du,是一个不被喜欢的变化体的例子。第一个版本是鄂托克的一位妇女演唱的,第二个是Jasak人唱的。第一个版本没有因为它突出的优点而出众,旋律几乎没有起伏和差别,是那么没有新意。然而,在第二个版本中,出现了变化:不规则的节拍交替,即两拍子和三拍子的不再出现。

(歌词意译:箭筒随风摆动,Bayan,我年轻的兄弟。今天是你悲伤的日子,Bayan,我年轻的兄弟。)

根据以上举的这些例子看来,我们之前没有找到杰法尔特(Gevaert,1828~1908,比利时近代音乐学家、作曲家和教育家。欧斯特神父的音乐教师之一。——译注)提到过的一个相反的例子:“在不同人民的各种民歌中,节奏较旋律形式来说,是更持久的元素,追根溯源,节奏是民族意识、民族情感的体现。”[3](34)

不过,对蒙古族民歌来说却不是这样。音阶和音程保持一致;他们没有模仿汉族人在音阶中加入第六个音,或加入第七个音。但是,节奏有了变化,他们用有规律的节奏取代了他们多样且富于变化的节奏。现代的民歌是完全不同的,它们有完全不同的曲调,也失去了它们最突出的特征——那就是作为古老的叙事歌曲的重要魅力。

另一方面,似乎证实了比利时著名音乐学家 Louis Laloy(Louis Laloy,1874~1944, 法国近代音乐学家和批评家,专著有La musique Chinoise【《中国音乐》】1910年巴黎出版,1979年英译版。——译注)的论断:蒙古族的古老的音阶曾经有七个音。他说:“这是肯定的,在公元十四世纪,忽必烈统治整个中国建立元代时期,蒙古人引进了一种七音音阶,和我们欧洲的大调音阶相同,可以认为他们是从欧洲借用来的。但是在那个时期的欧洲音乐中,我们只知道格利高里圣咏的调式,并没有出现大调音阶(大调音阶是16世纪总结出来的。——译注)。这可能就是蒙古人的民族音阶。”[4](58)

A.Gastoué(Amédée Gastoué,1873~1943,法国近代音乐学家——译注)在Tribune de Saint-Gervais【《圣热尔韦论坛》】中的见解否定Laloy先生的结论。一位研究素歌(格利高里圣咏)的学者对这个推论“但是在那个时期的欧洲音乐中,我们只知道格利高里圣咏的调式,并没有出现大调音阶”表示怀疑。[5]

Gastoué的观点并没有证明蒙古族的传统音阶是七音的,但却说明了这个音阶可能是从欧洲引进的。

在Louis Laloy先生的理论中,我们注意到一个奇怪的现象并且将它交给音乐学家去探其究竟。鄂尔多斯的蒙古族部分接受了汉族的音阶(七音的),但不是完全的接收,在他们的音乐中,他们仍然非常严格的局限于他们自己的五音音阶之内,只在音乐的进行中,我们看到了速度和节奏的变化。他们为什么会这样做呢?

人们知道这些民歌的来源,尤其是第二类作品,其中的大部分都知道作曲者是何人。

同我们欧洲的民歌一样,有些民歌是产生在某些具有影响力的历史事件之后的,讲述统治者的功德或恶行,歌唱爱情故事。

人们提到两个很有名气的乌审旗(Ušin)的游吟诗人,甚至谈到了他们的作曲方式。这种方式我在文中已经多次提到,如果这种说法是确切的,那么它真是太不寻常了。

音乐家在他面前摆放一定数量的盛着水的碗,这些碗中的水是按照一定比例盛放的,敲击碗边时就能出现蒙古音阶中的音响。作曲者会随着他们自己的灵感和思路,用一根小棍敲击碗的内壁,这样一连串悦耳的声音就会出现,之后作曲者再根据适当的节奏重复好几次来加深印象,这样曲调旋律就出来了。

蒙古族对布热(burè,蒙语音译,一种大型铜号,用于藏传佛教寺院中,藏语称为“同钦”。——译注)的响声有一种最基本的标记方法——我们会在之后谈论,但是这种方法不适用于民歌。民歌是基于口头上传承,会产生很多变体⑨,很难确定哪一种是最初的版本,特别是一些长大的、古代的叙事歌曲。

第一个版本见360页。

(歌词意译:巴彦芒乃——连绵的山岗,你看见的西面的顶峰。登上山顶,就是我出生的地方。)

这些变体不仅仅是因人而异的,我们经常的能够听到即使是同一个歌手,由于演唱的即兴性会出现不同的变体,而使得记谱出现明显的困难。这就是当蒙古人给我们演唱第三遍时,与前二遍的演唱会有很多不同。

一个蒙古族歌手实在是让人失望!人们不能在第一次听过叙事歌曲之后完整的记下曲谱来;这些蒙古族演唱者总是反复,但是他们却根本觉察不到,他们每一次演唱的乐曲曲调是否保持一致:旋律线的改变;节奏的突然变化。每一次新的演唱就会出现一些变化。让他们一遍一遍的反复是没有用的;唯一可以做的就是转移唱者的注意力,说些其它的内容,在他们演唱一些其它的旋律之后,说:嗨,朋友,再唱一个… 接下来他们演唱的肯定会是第一次演唱的版本。

我们在之前提到的民歌《Narin kère morin》,还可以用另一种方式演唱,我们发现这两种演唱是一样的。

特别是在第一类的民歌“长大的叙事歌曲”(长调——译注)中,证明了这些变化,这是可以理解的。

蒙古人还有流浪艺人。他们会即兴为给他们钱的人演唱几段。通常他们都不是即兴创作,而是根据很有名的乐曲改编或配词。(就是对已有曲调稍作变化,或者是直接在原曲调上即兴填词。——译注)

毫不夸张的说,目前在鄂尔多斯地区的蒙古族中非常流行的这种节奏规整的民歌,他们都是出现在现代的。

唉,我们发现在欧洲也有同样的现象。(指的是古老民歌的流失现象——译注)我们有必要对那些古老民歌的继承做出努力。在德国,布伦塔诺和阿尼姆已经做出了努力,人们已经忘记了Volkslied(原文中如此,可能是德国一首较古老的民歌——译注),所以

蒙古人也是这样,他们丢失了古老的民歌,很不幸,这种情形看来是无法挽回的。三弦和扬琴那热烈的、有韵律的节奏以及带有短小颤动的持续弹奏,强烈的吸引着大家。他们所有的现代的民歌都是如此。

我们的一个邻居,Sonom Taši被认为是鄂托克王国中比较精通音乐的人。不久前,他曾创作过一首歌唱他居住地Bayantuhum的歌曲,这个作品在同胞中很有影响。人们可以看得出,与第一类的民歌相比较,她并不是那么卓越而是很平常的。

(歌词意译:Bayantuhum,繁荣富饶的地方,北边和南边都是好风水⑩。)

它是和我们之前说的抒情的旋律、自由的速度、多样的节奏,已经富有情感的表现力相同吗?

这些曲调是古老的吗?她们是产生在成吉思汗时期,即蒙古各部落统治世界的时代吗?还是产生在更靠近现在呢?这些歌曲中的很多是赞歌;谈论僧侣和寺庙(sumè苏迈,蒙语音译——译注)。不过大家知道佛教在十三世纪末才第一次被蒙古人接纳。这是不是就可以说这些民歌的产生是晚于这个时代呢?还是能够假设现在的歌词是为了这些已经存在的曲调而编配的。这个假设对某些民歌来说是合适的。在乌审旗一些诗人就是为那些熟悉的曲调配词。

我们停留在这个假说的范围内。凡是被问到的蒙古人,都不能给出令人满意的回答,他们总是将一个存在不足五十年的事物说是古老的。

另一个奇怪之处是,内容涉及成吉思汗的民歌不是很多。除了Ejin Bokadain,我们不再知道其他的民歌了。一个俄国的旅行者,Diedrichson先生,1908年8月路过包日巴拉嘎苏(Balgason),记写了蒙古诗,没有发现其中那一首的内容是与成吉思汗有关的。Huc和Gabet先生,在他们的voyage en Tartarie【《塔塔尔游记》】中,给出了帖木儿的民歌歌词,但是,如同Diedrichson先生的记录一样,他们的记录中也没有曲调。成吉思汗死于1227年,帖木儿死于1405年,那时人们已经知道蒙古族的信仰,特别是对这些英雄的崇拜之情,但是很奇怪的是,为什么在他们的民歌中并没有找到这种痕迹。

这种现象仅仅出现在鄂尔多斯的蒙古人中吗?

Léon Cahun(1841~1900,法国 19 世 纪 地 理和历史研究者——译注)在他的Introduction à l’histoire de l’Asie【《亚洲历史介绍》】(1896年出版——译注)一文中,写到:“Radloef先生在西伯利亚的吉尔吉斯人和鞑靼人(塔塔尔)中重新找到了有关帖木儿的民歌,这些民歌充满了对英雄的温情、尊重以及对其不幸的丰富情感。”⑪

我们不确定,在鄂尔多斯地区是否也有同样的民歌,但是,我们可以肯定的是,如果有的话,她们很少甚至不曾被演唱。(未完待续)

——蓝田上许村道情演唱

——陕北道情国家级非遗传承人白明理访谈录