东汉人形木牍与镇墓符箓

陈 亮

墓葬文书[tomb texts]的物质性在近期引起越来越多的关注。其中的一类特殊文书由索安命名为葬仪文书[funerary texts],并作了初步探讨。然而对于一些相关的基本问题,诸如墓葬文书与非墓葬文书的分界问题、葬仪文书所反映的宗教观念的性质问题,却尚未有定论。本文将以两个相互联系的小问题为例,尝试对汉代墓葬文书中的厌劾之术及其观念背景作出新的探讨。

长沙东牌楼人形木牍在以往的研究中或被看作是一件出自墓葬的符箓物品[talismanic object],将其归入葬仪文书的范畴,或并不确定其原始语境而只强调其与司命信仰有关。本文通过对其形制、铭文的分析,以及与同类简牍的比较,推断它的使用方式和所具有的“厌劾”功能,并进一步讨论它是否属于墓葬文书的范畴。在东汉墓葬文书中具有最显著厌劾功能的是镇墓符箓,它们通常与镇墓文一起使用,起着既沟通死生二界,同时又阻隔二者来往的作用。长久以来,对于汉代镇墓符箓的解读有着截然不同的意见。一种观点认为这类符箓乃出自术士之手,其图像的构成部分是汉代的星宿;另一种观点则将它们归为早期道教的产物,其图像反映了道教的“三尸”信仰。鉴于这类符箓在理解东汉来世观念和宗教信仰尤其是道教起源问题的重要性,本文对已经发表的东汉镇墓符箓进行初步整理,对其构件和构成方式加以释读,并尝试在此基础上对处于争论中心的道巫关系问题作出新的回应。

一 覃超人形木牍

2004年长沙东牌楼建筑工地第七号古井出土有字简牍206枚(图1),所见年号有建宁、熹平、光和、中平四种,皆为东汉灵帝年号。整理者王素以简牍中多次言及“中部”,推论“这批简牍主要属于长沙郡和临湘县的邮亭文书”,其说可从。王氏将简牍主要分为五大类(公文、私信、杂文书、习字、残简),其中熹平元年覃超人形木牍被归入第三类杂文书的第八小类“其他”,所收主要是一些难以归类和难以确定形制的简牍,多为残断简牍。他认为“这应是一件死者覃超给道、巫世界的上言。东汉末期,特别是黄巾起事前后,神仙道教与民间巫俗盛行,人们对死后世界的追寻也呈现多样化。”他指出,木牍的制作应当是先刻为人形,再在正面上部描眉、眼、鼻、口、胡须及躯干,最后才在下部及背面写字。上中部有一圆孔,似为穿绳悬挂之用(图2)。1王素撰,〈长沙东牌楼东汉简牍概述〉,载长沙市文物考古研究所、中国文物研究所编,《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社,2006年,第75―77页。

图1 长沙东牌楼古井J7平、剖面图(出自长沙市文物考古研究所、中国文物研究所编,《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社,2006年,第9页,图3)

黄人二对于该人形木牍的形制持有异议,他认为简牍为长沙郡临湘县级的邮亭文书,“小史”地位极低,且牍文云“谨遣小史覃超诣在所”,说明他是被派遣至神明所在的地方,为他的主吏向神明请示所犯究为何罪的。他进一步指出,整理者云此种木牍与道教有关,诚有理也。然实与“司命”神更为密切相关,并认为古“司命”之内容义涵,至少有三种意思:其一是所谓的“文昌君”;其二为掌管生死寿命之神;其三为司察小过的司命小神,而覃超人形木牍亦即最后一种司过错的小神。2黄人二撰,〈长沙东牌楼东汉熹平元年覃超人形木牍试探〉,载《东方丛刊》,2007年第3期,第89―90页。庄小霞采纳黄人二的观点,认为东牌楼人形木牍的形制与《风俗通义·祀典》中对于民间所祀司命神像的记载极为吻合:“今民间独祀司命耳,刻木长尺二寸为人像,行者檐(担)箧中,居者别作小屋,齐地大尊重之,汝南余郡亦多有。”3庄小霞撰,〈东牌楼人形木牍研究札记〉,载《简帛研究》,2008年,第208页。郭珏则明确将此木牍视为墓中所出之物,将之纳入葬仪文书的范畴,并称其为一种符箓物品[talismanic object]。4郭珏撰,〈生死交通:比较视角下的古埃及“与死人书”与西汉“移地下书”〉,芝加哥大学新出土简牍文献整理与研究国际研讨会[International Conference on Newly Unearthed Bamboo-Strip Documents],芝加哥,2014年10月24―26日,第1页。

为了澄清以上对于此木牍功能问题的异议,有必要重新审视该木牍形制、铭文和出土环境。人形木牍(标本号1157、1160)发现时沿纵向从中断为两片。木牍的材质不明,而同一井中所出木牍多为杉木质。木牍形态类似于薄木牍,长度为24.1cm。通过简单的裁削,呈现出非常简略的人形。头部左上角残缺,不过从右上角可见,仅是通过切去长方形木牍的一个小角来表示圆形的头部,面部以下略微斜向下切去,勾勒出颈部,随后以大体呈水平而略斜向下的短线条表示肩部。手臂部分完全不作刻画。腰部仅以收分提示,腿部和脚部也只是做了极简的轮廓造型,而毫无细部的刻画。木牍仅在正面以墨线略加勾画,头部的眉毛、眼睛、鼻子、嘴,脖颈处的叉形和手臂处的匕字形是仅有的着墨之处。眉毛、眼睛和嘴部的曲线给人造成了一种愁眉苦脸的印象。

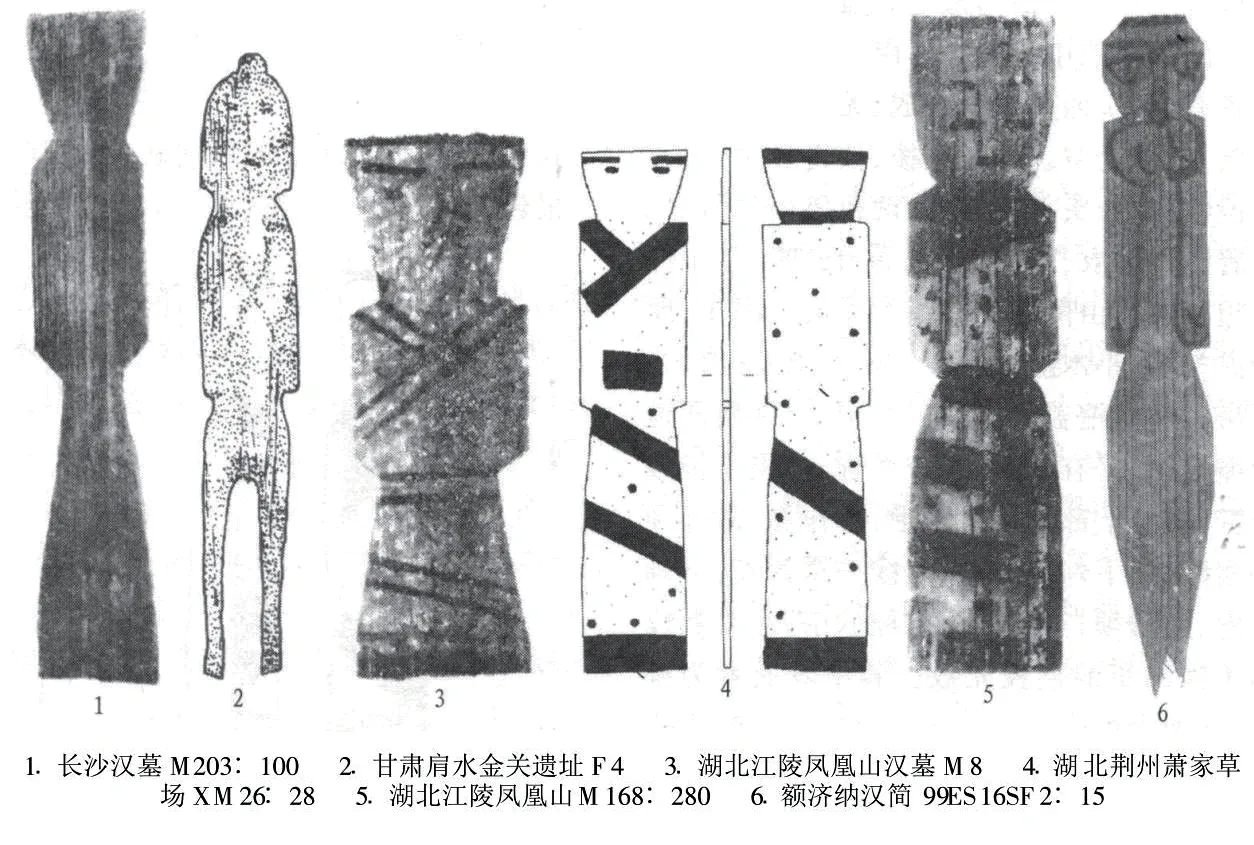

脖颈处的叉形和左右手臂处的匕字形的涂画简率,初看之下难以确定表现的对象。为此可以将之与汉代发现的类似的人形简牍作一比较。湖北江陵凤凰山8号和168号汉墓各出土有8件(图3)和15件木片小俑(图4),高度分别为11.4~19.7cm和12.5~20cm,也是用无字木牍切削而成,涂画的方式也相似。它们的颈部以下皆描绘出交领,右衽。凤凰山出土的木片小俑对于手臂皆未作细部的描画,而江陵萧家草场26号汉墓出土的7件木片小俑(最大的一件高15.6cm)则在腰部上方用毛笔涂有一个小长方形墨块(图5),表示的很可能是笼袖,这一点在长沙马王堆三号汉墓西椁箱最北端和北椁箱中间门道旁的两个“皂衣俑”可以得到验证(图6),在此木片俑双手笼袖的部分得到了三维表现,较身体的其他部分更为突出。故而东牌楼木人很可能也是以笼袖的姿势站立,相应的手臂处的匕字形可能是对肘关节结构的勾勒。东牌楼木人脖颈下快速涂画的叉形意在表现的是否也是交领还令人心生疑问,因为若是交领,则交叉应当呈“Y”形而不是“X”形。不过,这个叉形所在的位置正好在脖颈处,较大的可能是交领画得快了以后随意拉长笔触所致。这一点若与2003年在高台县出土的10号古墓(墓号2003GNM10,断代为东汉晚期至西晋早期)中的四枚木片小俑相对比(图7),则可以得到佐证,同样是“X”形的叉形,同样在脖颈处,表现的应当都是交领。

图3 湖北江陵凤凰山西汉墓M8出土木片俑,高11.4-19.7cm,具体高度不详。长江流域第二期文物考古工作人员训练班:《湖北江陵凤凰山西汉墓发掘简报》,《文物》,1974年第6期,58页,图33。

图4 湖北江陵凤凰山西汉墓M168出土木片俑,高12.5-20cm,具体高度不详,厚度约1cm(出自陈振裕,《江陵凤凰山一六八号汉墓》,《考古学报》,1993年第4期,图82)(右)

图5 湖北荆州萧家草场汉墓XM26出土木片俑,高15.6cm,厚0.2cm(出自彭锦华,《关沮秦汉墓清理简报》,《文物》,1999年第6期,第42页,图342)

图6 长沙马王堆三号汉墓皂衣木片小俑,高36cm(出自何介钧、 湖南省博物馆、湖南省文物考古硏究所,《长沙马王堆二,三号汉墓 第一卷:田野考古发掘报告》,文物出版社,2004年,第178页,图862)

东牌楼木人和上述出自西汉墓葬的木片小俑的头部都显得扁平,虽然西汉俑大多在头顶涂有一道墨线而东牌楼木人无,但根据对于汉代头饰的已有研究(图8),可以肯定它们都未戴冠冕。至于那一道墨线表现的当不是露髻,而是巾帻。但无论如何,这些木片俑的身份都不是官员,而最多是小吏,甚至是仆役。

图7 高台县汉晋墓2003GNM10出土木片小俑,约8-17cm(出自赵吴成、周广济,《甘肃省高台县汉晋墓葬发掘简报》,《考古与文物》,2005年第5期,第27页,图237-10)

图8 汉代男子的冠式图例(出自孙机,《汉代物质文化资料图说》,文物出版社,1991年,第231页,图57)

上述墓葬中木片小俑经常与立体塑造的木质小俑一同出土(图9)。例如江陵凤凰山168号汉墓发现有数个圆雕小木俑,线条流畅,神情微妙,姿态优雅(图10)。相形之下,同一墓葬中的木片小俑则显得表情呆滞,显然制作者全然没有费力要对它作写实性的再现。这两种不同的处理手法背后明显有着不同的功能意图。栩栩如生的圆雕木偶以及马具、车具等被列入遣策和吿地书,它们被当做死者在地下世界继续存在的私有财产,为死者提供舒适生活的必需品,因而需要写实,以达到其实用功能(图11)。而木片小俑则既不见于遣策也不在吿地书中被提及,它们被制作的意图显然不是为了在彼岸服侍死者(图12)。5参见田天对于西汉遣策偶人简的统计。田天撰,〈西汉遣策“偶人简”研究〉,载《文物》,2009年期第6期,第88―96页。发掘报告中称这15枚木片小俑为“避邪俑”,认为其功能为避邪,但并未加以论述。6陈振裕撰,〈江陵凤凰山一六八号汉墓〉,载《考古学报》,1993年第4期,第488页。

图9 湖北江陵凤凰山西汉墓M8出土立体小木俑和木片俑(出自《湖北江陵凤凰山西汉墓发掘简报》,第58页,图32-33)

图10 湖北江陵凤凰山西汉墓M168出土立体小木俑。(出自陈振裕,《江陵凤凰山一六八号汉墓》,《考古学报》,1993年第4期,图82)

图11 江陵凤凰山168号汉墓头箱随葬品陈列图(Prüch,Margarete 和Annette Kieser:Tradition und Wandel Untersuchungen zu Gräberfeldern der westlichen Han-Zeit (206 v.Chr.-9 n.Chr.) Wiesbaden Reichert)

图12 江陵凤凰山168号汉墓吿地书竹牍,长23.2cm(出自陈振裕,《江陵凤凰山一六八号汉墓》,图11)

图13 长沙马王堆一号汉墓出土辟邪木俑(出自湖南省博物馆、中国科学院考古研究所,《長沙馬王堆一號漢墓》,文物出版社,1973年,下册,图200)

图14 长沙马王堆一号汉墓覆盖在锦饰内棺盖上的帛画和辟邪木俑(出自《長沙馬王堆一號漢墓》,下册,图58)

图15 西汉墓葬、遗址出土木片小俑(出自陆锡兴,《考古发现的桃梗与桃人》,《考古》,2012年第12期,第80页,图3)

较早采用类似称呼的是1973年出版的《长沙马王堆一号汉墓发掘报告》,文中将36件木俑归类为“辟邪木俑”,其中3件是着丝麻衣的人形木片小俑,33件为桃枝砍削后用墨绘出眉目的桃枝俑(图13)。之所以判断其功能为辟邪,是因为这两种木俑“制作均极简陋,又系出于棺盖上及其缝隙中”(图14)。7湖南省博物馆、中国科学院考古研究所编,《长沙马王堆一号汉墓》,上册,文物出版社,1973年,第101页。陆锡兴将马王堆一号汉墓、江陵凤凰山汉墓、萧家草场汉墓等墓以及在肩水金关、居延额济纳汉代遗址发现的木片小俑统称为“桃人”,认为它们都是用桃木制作而成(图15)。8陆锡兴撰,〈考古发现的桃梗与桃人〉,载《考古》,2012年第12期,第80页。然而在发掘报告中并未交代这些木片俑的木材种类,故而它们是否皆可称为桃人尚存疑。不过,无论其材质,这类薄木片制成的小俑具有辟邪/符箓功能是可以肯定的,只是其功能来源为何尚需确定。桃枝小俑的符箓功能主要来自“桃木”材质本身的药用功能与桃木可以杀鬼的民间信仰,可以完全不必象形,甚至直接用一段桃梗即可。而制成人形的木片小俑虽然不必写实,但是一般需要头、四肢具足,可以代表某个人的存在。类似的例子见于建兴廿八年(340)“松人”简,该简据传出土于甘肃武威,高38.5cm的木牍上以墨线画有一个笼袖作揖而立的男性小吏形象,在其腹部标示有“松人”二字。松人四周和背面以隶书书写有长篇解除文,总字数多达344。或许是由于字数众多,使得木牍制作者没有选择在木人身上而是在其四周书写长篇铭文,相应的长方形木片也没有被加工成人形,而是在它上面画出一个较小的人形(图16)。由铭文得知,死者王羣洛子因死亡日时不吉而与各种神煞产生復重拘挍,并因此对生人不利,这个松人的功能主要是替死者和生人承受由此而产生的种种不祥,并替死者承担在死后的惩罚和劳役。这种代人受厄和替人劳作的双重功能或许正是这类木片小俑被制作成人形并塑造成仆从形象的原因。相形之下,居延地区和敦煌地区所发现的171件和68件“人面形木牌”9该名称沿用李亚军的用法,见李亚军撰,《河西汉塞出土“人面形木牌”研究》,西北师范大学硕士学位论文,2016年,第2页。仅用墨线勾勒出面部特征,而基本不对人偶的身体其他部位加以表现,而且这些人面大多怒目圆睁,咬牙切齿,唇髭尽立,一幅凶神恶煞模样(图17),表现的当不是谦卑的仆役,而应当归为与上述的木片小俑不同的一类辟邪俑。值得指出的是,这些“人面形木牌”基本上出土于汉代烽燧遗址,很可能是生人日常生活中所用之物,而不属于墓葬。

东牌楼人形木牍胸部正中位置有一个不小的孔洞,乃是用锐器钻刺而成(见图2)。从钻刺痕迹来看,不是用针,而是用刀一类的锐器的尖端用力切刺而成,并且不是从一面一次性钻透,而是从简牍的正反两面作过多次切刺(图18)。木牍的裂痕纵向从上至下正好穿过孔洞,有可能是在钻刺时产生,或者是使用后扔弃前故意掰断木牍所致。孔洞并不呈圆形,孔径也不大,而是保留着切刺后的状态,看来并没有将之特地加工为适合穿绳的痕迹。因而这个人形木牍的孔洞是否用于穿绳悬挂之用存疑。

图16 建兴廿八年松人简正面,长35.8cm(出自陈松长著,《香港中文大学文物馆藏简牍》,香港中文大学文物馆,2001年,第110页)

图17 内蒙古额济纳旗汉代遗址出土人面形木牌两枚,《考古发现的桃梗与桃人》,82页,图41-2(笔者注:原文图版著录误将它们著录作甘肃居延甲渠候官出土)

图18 长沙东牌楼古井J7出土覃超木人正反面的钻刺痕迹(出自《长沙东牌楼东汉简牍》,图版117,局部)

这个人形木牍被等同于司命神,主要是基于前文所引《风俗通义·祀典》中的一段文字,据此,当时齐地、汝南等郡祭祀的司命神乃是用木刻为长尺二寸的人像,民众在住处祭祀它时会特地为之制作一个“小屋”形的神龛,行旅者则将之置于小箱子(箧)中随身携带。人形木牍长24.1cm,约相当于汉尺的1.05尺,与尺二寸相近。不过作为一个薄木片,它难以独立立于小龛之中,除非是它被置于一个基座之上。而假如它是被置于小箱子中随身携带,也并无对之进行钻刺的理由。更重要的是,其图像特征也并不类似于一个祭祀用的神像。它并不带冠,也并不穿着官服,相反其朴素的衣着更加类似于一个仆役,人像的面部表情也缺乏神像的威严。因而有理由怀疑它是用当时常见尺寸的木牍简单加工而成的一个小吏形象,而非作为祭祀对象的神像。

木牍的正反两面用毛笔墨书有铭文,可隶定如下:

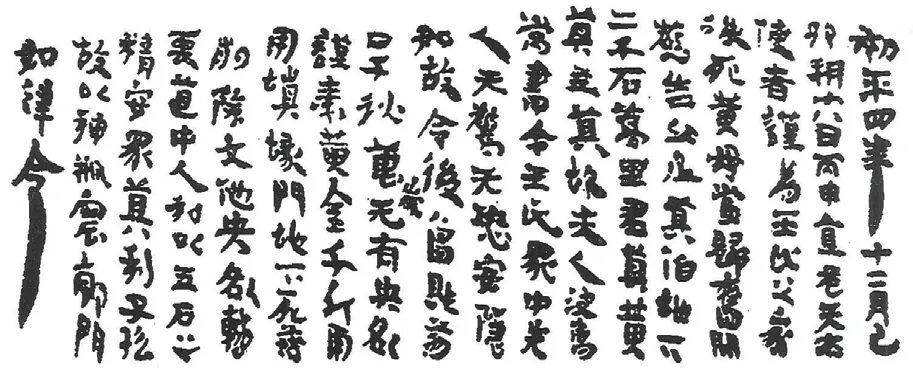

喜(熹)平元年六月甲申朔廿二[日]乙<卯>[巳],謹遣小史覃超詣在所。到,敢問前後所犯為無狀。家富,有□10此字在发掘报告中释作“如”,见《长沙东牌楼东汉简牍》,第76页。但与其字形不尽相符,故而在此不作释读。肥陽(羊)、玉角,所將隨從,飲食易得。人主傷心不11此字黄人二释作“下”,见〈长沙东牌楼东汉熹平元年覃超人形木牍试探〉,第90页。易識。超到言。如律令故事。有□12此字在发掘报告中释作“陈”,见《长沙东牌楼东汉简牍》,第76页,但字形部分残泐,在此不作释读。者□13此字在发掘报告中释作“教”,见《长沙东牌楼东汉简牍》,第76页,但字形部分残泐,在此不作释读。首,書者員恒、李阿。六月廿二日白。

文书的格式诚然类似汉代的官文书,但是也存在明显的不相符之处。首先,未交代发信人,仅言“谨遣”。虽然信末尾有两名书者,但按照官文书惯例,他们只是文书抄手或经办人,而非发信人。其次,收信人交代得很模糊,仅泛泛而言“在所”。再次,小史所持物品乃肥羊、玉角,不是正常官文书中所言信物,而更像给鬼神的祭品。最后,信件要解决的主要事项是人主的疾病,但是治愈疾病的方式则是申辩人主无辜,呈献礼物,这显然不是与人间官吏打交道的方式,而且人主的姓名亦付阙如。以上种种表明,人形木牍只是模仿了汉代的生人世界中官文书的格式,而其内容则是试图藉此与人外世界不知名的存在者进行沟通。

由此看来,这个愁眉苦脸、不着官服的人像表现的可能正是铭文中提到的小史覃超,他受派遣,携带祭品肥羊、玉角作为礼物至人外世界的某个主事官员的官署所在之处(“在所”),当面陈述其主人(“人主”)无过失,目的在于使人主的病症得到治愈。“伤心不易识”指的当是人主的症状,心的疾病使其变得意识不清。

孔洞在木人覃超的近腹部处。鉴于这个孔洞的位置,以及木人的面部表情,可以推测可怜的小史还需要顶替“人主”,为之承担身上的不祥。而此代人受过的核心要素或许就是史书中提到过的“针刺其腹”。西汉武帝治下著名的巫蛊之祸中提到了制作木偶人,并对之进行针刺,在此桐木人的尺寸亦不过一尺,所刺部位也是腹部:

江充为桐人,长尺,以针刺其腹,埋太子宫中。14原文见《三辅旧事》,转引自李建民撰,〈《汉书·江充传》“桐木人”小考〉,载《中国科技史杂志》,2001年第4期,第62―360页。

通过制作并毁坏人偶试图伤害生人的例子还见于《战国策·燕策二》。苏代在说服燕王时提到,“秦欲攻安邑,恐齐救之,则以宋委于齐,曰:‘宋王无道,为木人以写寡人,射其面。’”可见战国时通过这种方法施行咒诅巫术的作法已然广为流行,而汉武帝时巫蛊之祸中的针刺桐木人只是这一传统的延续。

汉代的简牍中还有一个进行针刺的实例出于居延破城子汉代遗址。

厭(壓)䰡書。家長以制日踈(疏)䰡名,䰡名為天牧,鬼之精即滅亡。有敢苛者,反受其央(殃)。以除為之(E.P.T49:3)。15甘肃省文物考古硏究所编,《居延新简:甲渠候官与第四燧》,文物出版社,1990年,第143页。“所谓制日者,支干上克下之日也,若戊子、己亥之日是也。”见葛洪撰、王明校释,《抱朴子内篇校释》,中华书局,1985年,第303页。

在这枚汉代木简16甲渠候官遗址的汉简绝大部分制作于公元前85年至公元32年,仅有五枚简牍具有晚于此的纪年,即公元86、90、98、101和111年,而出土“厌䰡书”木简的49号探方还出有一枚永元二年(90)简,故而可以将该厌劾简断代至西汉末年至东汉中期前半段。参见任步云撰,〈甲渠侯官汉简年号朔闰表〉,载甘肃省文物工作队、甘肃省博物馆编,《汉简研究文集》,甘肃人民出版社,1984年,第419―420、455页;甘肃省文物考古硏究所、甘肃省博物馆、文化部古文献研究室、中国社会科学院历史研究所编,《居延新简:甲渠候官与第四燧》,文物出版社,1990年,第146页。近正中心的位置可以见到一个近圆形的小洞,当是用较粗的针之类的锐器钻刺而成。针刺形成的孔洞正好从鬼名“天牧”的“天”字和“牧”字之间穿过。从铭文内容来看,似乎是摘抄自一册名为《厭䰡書》的实用手册的一个条目。要求一家之长在制日——亦即天干的五行配伍克制地支的五行配伍的日子——写下恶鬼之名“天牧”,此恶鬼即不得作祟,否则它将承受因此产生的凶殃。考虑到名字对于驱鬼的重要性,这个钻刺的位置很可能不是随手为之,而是刻意选择的结果。17来国龙注意到居延《厌䰡书》所述的劾鬼术焦点在于厉鬼的名字,与秦简《日书·诘》篇一脉相承。他猜测“天牧”二字之间的穿孔可能是施行某种巫术仪式的结果。参见来国龙撰,〈汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流〉,载石守谦、颜娟英编,《艺术史中的汉晋与唐宋之变》,石头出版股份有限公司,2014年,第71页。从孔洞边缘与“天牧”二字残留的笔划判断,应当是写完字以后穿孔,而不是穿孔以后再写字,不然“天”字的撇和捺应当避开孔洞,而不是像现在这样笔划稍微被孔洞所打断。由此可以推断,钻刺鬼名的动作是劾鬼法术的有机组成部分。

在破城子的例子中,木简出土于汉代甲渠候官烽燧遗址,同出的简牍基本都是官文书,而且简文内容并不涉及死者或者死后世界,这表明该简很可能并非出自墓葬,而是在生人的日常生活中使用。东牌楼人形木牍的情形与之类似。它所出的七号古井位于长沙五一广场,该地自1996年至2004年出土有四批逾十五万枚西汉至三国简牍,绝大多数为官府文书及私人信札。这些简牍多出自古井,而从古井形制及出土物看,皆为生活用井。井内除简牍外还发现了“长乐未央”“安乐未央”“府君高迁”等文字瓦当和卷云纹瓦当和瑞兽瓦当,这一切都表明五一广场及其周边在汉代至三国一直为长沙古城的官府所在地。18参见《长沙东牌楼东汉简牍》,第6页。

J7古井为圆形竖井,口径1.20米,井壁光滑,其内部堆积按土质、土色及包含物可分为五层。简牍出土于第2~5层,散乱分布于井口3.24至7.60米的填土内。除简牍外,出土器物207件,按质地分为青瓷器、陶器(占大宗,又可分为生活用器和建筑材料)、漆木器。根据出土器物的比对,推测第3-5层堆积层是当时古井使用时的遗留物,使用时间为桓帝至灵帝末期,而第1、2层为古井废弃后的堆积,废弃时间为灵帝末年至孙吴初期。19同注18,第31页。覃超木人出土于第五层堆积层,这表明它很可能是与官文书一同作为长沙古城官署的废物被丢弃于当时还在使用的古井,而不是后人从一个汉代墓葬中发现了它之后再扔弃于已经废弃不用的古井之中。

从铭文内容来看,覃超为之服务的“人主”未必是死者,而可能是长沙城官署中一名患病的官员。确实,覃超所詣的在所很可能不是地府,因为汉代吿地书或者镇墓文中常见的地下世界官员的称谓在此完全付之阙如。而且小史所申述的事由也只是“敢問前後所犯為無狀”“人主伤心不易识”,事关疾病,而并不关乎生死。由此看来,制作覃超木人和模仿官文书的格式在它身上书写发给人外世界的神明的信函,很可能只是为了疗治一个生人的心疾或精神病,并对木人进行仪式性的戳刺,达到将疾病由生人转移至木人的目的。

通过巫术,将本应由某人承担的不祥和罪过转移,通常要使用语言,而且很可能是韵文,适合于巫者在仪式中进行唱诵,人偶的使用则有助于将不祥的转移对象具象化。使用韵文和偶人的例子多见于东汉镇墓文。例如中村不折收藏的一个发现于山西的镇墓陶瓶上写有如下铭文:“礜石八兩在東方,金曰從革成積剛。□上去害純厚高,五行相制天之常。青龍不鳴利墓皇,白虎不威兩不傷。王氏富貴歌作倡。如律令。”除末句的“如律令”之外,正是一首七言韵文,每一句末的方、刚、高、常、皇、伤、倡字皆押韵,实际上是一首“柏梁体”诗。20参见范子烨的研究。范子烨撰,〈汉代陶瓶上的一首七言诗〉,载《文学遗产》,2009年第1期,第130页。

人形符箓的使用在镇墓文中多有提及,它们或是用易腐材料制成人形或是状如人形的植物根茎,因而并无遗存。

T.1421本文中对于镇墓文的编号和隶定沿用笔者博士论文的相应编号和隶定。参见Liang Chen,“BEGRÄBNISTEXTE IM SOZIALEN WANDEL DER HAN-ZEIT: eine typologische Untersuchung der Jenseitsvorstellung”[〈汉代社会变迁中的葬仪文书:来世观念的类型学研究〉],Dissertation,Heidelberg University,2018。: □為□五石、人參、解□[離],□□安此瓶。

T.27:上黨人參九枚,欲持代生人。

T.29: 大(太)山將閱,人參應□[之],地下有適,蜜人代行。□惟千秋萬歲,不得復□[與]。

N.20: 以桐人自代黃□。□□[天帝]神師贈為死者解適。

不过,在镇墓文中出现得更加频繁而且有实物留存的是铅人。下述铭文明确表明铅人的功能主要是代人。

T.02-2: 故以自代鉛人,鉛人池池,能舂能炊,上車能禦,把筆能書。

T.12: 故以鉛人、解離,以當復衷(重)年命句校。

T.27: 今故進上復除之藥,欲令後世無有死者……鈆(鉛)人持代死人。

N.02: 故持鈆(鉛)人,〃[人]參,雄黃,解離,襄草,別羈,以代生人之名(命)。

已经发表的汉代铅人实例基本都出土于墓葬22仅有一例是在山东曲阜采集所得,参见山东省文物管理处、山东省博物馆编,《山东文物选集·普查部分》,文物出版社,1959年,第76页。,它们的外形与东牌楼木片小俑类似,绝大多数呈薄片状,用铅以不同的模具模制而成,头部、躯干和四肢只做最简单的表现,以显示人形为主要目的,而极少细部刻画(图19、20)。不过从头部细节还是可以判断,这些铅人不戴冠冕,有的头部还有巾帻的残留,或是裸身,或是着紧身衣裳,表明它们的身份是仆从,也同时履行代人受厄和替人劳作的功能。

图19 河南陕县刘家渠汉墓M87出土铅人两件,高6.3cm(出自叶小燕、黄河水库考古工作队撰,〈河南陕县刘家渠汉墓〉,载《考古学报》,1965年第1期,图2615)

图20 集美博物馆藏东汉铅人四枚(inv.MA 2995-2998) ,Michèle Pirazzolit’Serstevens,“Death and the Dead”,John Lagerwey and Marc Kalinowski,Early Chinese Religion Part One: Shang through Han,Brill,2009

自偶人的角度视之,汉代镇墓文的解厄除殃功能与古老的诅咒巫术一脉相承,可以归入民间信仰的范畴。然而多位研究者在比较镇墓文与道教经典之后,断言它是早期道教团体的产物,其论据除了将镇墓文中的一些关键词如“注”、“重復”与《赤松子章历》、《太平经》中类似关键术语相关联,还在于一则镇墓文中出现了“道中人”的表述,这被认为等同于“道教中人”。23持“道教”论的研究者主要有陈直、王育成、江达智、刘昭瑞、姜守诚、张勋燎、白彬,参见陈直撰,〈汉张叔敬朱书陶瓶与张角黄巾教的关系〉,载《西北大学学报(哲学社会科学版)》,1957年第1期,第78―80页;王育成撰,〈东汉道符释例〉,载《考古学报》,1991年第1期,第55页;江达智撰,〈由东汉时期的丧葬制度看道巫关系〉,载《道教学探索》,1991年第5期,第87―89页;刘昭瑞撰,〈《太平经》与考古发现的东汉镇墓文〉,载《世界宗教研究》,1992年第4期,第111―119页;姜守诚撰,〈香港所藏“松人”解除木牍与汉晋墓葬之禁忌风俗〉,载《成大历史学报》,2006年第31期,第23―30页;张勋燎、白彬著,《中国道教考古 第一卷》,线装书局,2006年,第287页。吴荣曾虽然质疑镇墓文是否可以归入道教范畴,不过他还是将“道中人”释作“道教中人”,参见吴荣曾撰,〈镇墓文中所见到的东汉道巫关系〉,载《文物》,1981年第3期,第56―63页。

T.39: 地下死藉(籍)削除,文他央(殃)咎,轉要道中人。和以五石之精,安冢莫(墓),利子孫。

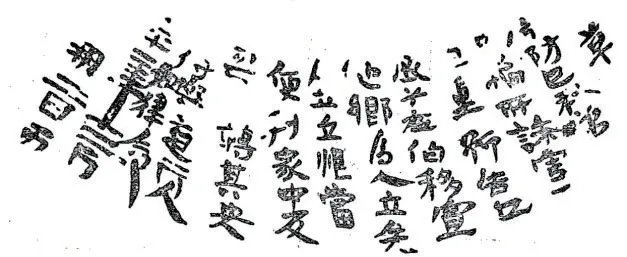

不过“道”一词有多种释义的可能性,对它的阐释要考虑它所在的上下文。上例中道中人之前的动词是“转”,它在镇墓文中的宾语除了上述“道中人”(图21),还有“道行人”(图22)和殃咎,并且常常与“移”构成同义词而连用。

T.13-4: 天苻(符)地莭(節),轉咎移央(殃),更至他鄉。

T.37: 轉其央(殃)□[咎],付與道行人。

图21 西安雁塔路出土汉代初平四年镇墓瓶铭文摹本(出自唐金裕撰,〈汉初平四年王氏朱书陶瓶〉,载《文物》,1980年第1期,第95页,图1)

图22 洛阳中州路汉墓M813出土镇墓瓶铭文摹本(出自中国科学院考古研究所编著,《洛阳中州路:西工段》,科学出版社,1959年,第134页,图103)

将不祥通过仪式转移至他人,这在汉代乃是巫者的专长。汉代职官系统中设有祝官,专门负责将天子的灾祥通过祝祷转移于臣下。

祝官有秘祝,即有菑祥,輒祝祠移過於下。24司马迁撰,裴骃、司马贞、张守节注,《史记》卷二十八,中华书局,1959年,第1377页。

东汉初年王充撰写的《论衡》中论及各种解除的方法,其中也提到请巫者念诵祈祷,以便将动土引起的不祥转移至他人或他方(“祝延”)。

令巫祝延,以解土神。25对于其中的“祝延”一词有不同的阐释,林富士认为“祝延”即等同于“祝移”。参见林富士著,《汉代的巫者》,稻乡出版社,1988年,第61―62页。

《汉书》和《两汉纪》的记载中有两处提到祝移活动的地点,分别是在“道中”26林富士认为,“祠道中”当释作“祝诅于道中”,参见林富士撰,〈中国古代巫觋的社会形象与社会地位〉,载林富士主编,《中国史新论:宗教史分册》,联经出版事业公司,2010年,第123―126页。或“驰道”。可见在公共道路旁举行祭祀和祝祷仪式,以将某人的不祥转移到他人身上,在汉代尤其是汉武帝时颇为盛行。

秋,止禁巫祠道中者。27班固撰、颜师古注,《汉书》卷六,中华书局,1962年,第203页。遂從獄中上書告敬聲與陽石公主私通,及使巫者祭祀,馳道埋桐偶人,呪咀上。28荀悦、袁宏、张烈辑,《两汉纪》,中华书局,2002年,第261页。

由此看来,镇墓文的“道中人”与“道行人”一样,应当释作道路上的行人,而不是道教徒。而“道中人”前的那一个字“”原本释作“要”,但字形并不十分相符,细看之下,此字的上半部分更像“喪”字的上半部分而非“西”,其下半部分也更接近“喪”的下半部分,而非“女”。相应的,铭文“地下死藉(籍)削除,文他央(殃)咎,轉喪道中人”在逻辑上也更加通顺。

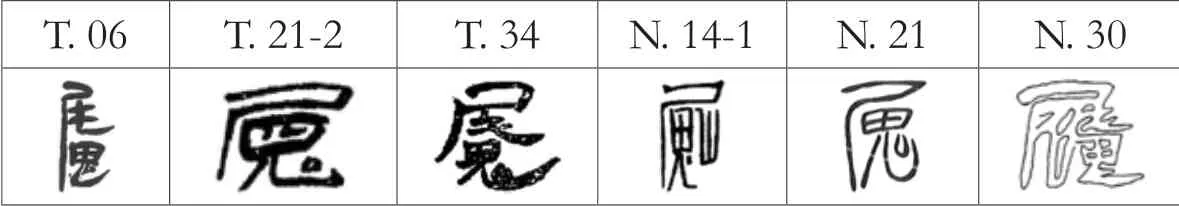

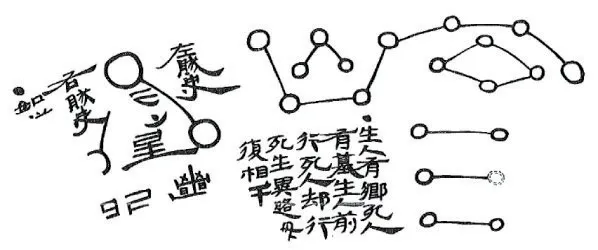

在支持东汉镇墓文和符箓为道教产物的主要论据中,除了“要道中人”之外,还有一个关键性论据至今尚未受到质疑,那就是存在着反映“三尸”信仰的符箓。目前已经发表的镇墓文符箓的研究,主要出自王育成之手。他认为这些符箓的形体与《太平经》中所载的复文相似,故而可以归为道教符箓,尤其洛阳西花坛汉墓镇墓符箓中反复出现了“尸”形,这是道教“三尸”信仰的明证(图23)。29王育成撰,〈略论考古发现的早期道符〉,载《考古》,1998年第1期,第75―76页。对于此符箓中“八尸虫”的阐释,来国龙虽然持保留意见,而且认为这些道符的确切含义依旧不明,但是对于“尸”的释读并未提出异议。30〈汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流〉,第74页。

然而恰恰是从形态上看,对符箓中的这个“尸”的释读值得怀疑。在这个符箓(T.03)中所见到的这两个所谓的“尸”形和其他符箓中类似的“尸”形,其实际形态如下:

图23 东汉延光元年镇墓文旁的符与《太平经》复文式道符(出自王育成撰,〈略论考古发现的早期道符〉,载《考古》,1998年第1期,第76页,图1)

T.03 T.02-2 T.13 T.21-2 N.14-1 N.21

这些形状虽然形态不一,但有一个共同点,即与“尸”不同,它们的头部并非“口”形,而是这个“口”部与一撇或一竖的连接处并不封口。与其说这是个“尸”字,不如说这是一个北斗七星的简化图标。

在符箓中与这个“尸”形相近的形体还有一些,其形态如下:

T.06 T.34 T.13

其中户县曹氏瓶上的符箓(T.06)有时被读作“尾”字,并被释作廿八宿中的尾宿31〈东汉道符释例〉,第47页。。李零虽然将其释作“斗”字,但未给出论据。32李零著,《中国方术续考》,东方出版社,2000年,第228页。细究这三个字的字形,可见前两个字(T.06,T.34)都包括一个如同北斗形的“头部”和由一捺两横构成的尾部,只是最后一个字(T.13)少了一捺,可以看做是这一捺与北斗形合并了。假如将它们与曾侯乙墓漆木衣箱盖上天象图中央的“斗”字相比较(图24),可以看见早期的“斗”是由一个北斗形和一个“十”字交叉组合而成,与镇墓文中的前两个字形颇为相似。“斗”字类似的写法还出现于汉代的两个式盘上,在那里斗分别写作“”33甘肃省博物馆撰,〈武威磨咀子三座汉墓发掘简报〉,载《文物》,1972年第12期,第15页,图8:1。和“”34严敦杰撰,〈式盘综述〉,载《考古学报》,1985年第4期,第451页,图3。,也是北斗形和“十”字组合而成。这样,基本可以确定镇墓符箓中的这三个形体为“斗”字。至于镇墓符箓中的这几个“斗”字不是由北斗形和“十”字组合而成,而是在“十”字基础上多了一横,可以如此加以理解,即它们同时借鉴了“斗”的小篆字形“”。

图24 曾侯乙墓出土漆木箱盖上的天象图(出自周晓陆著,《步天歌硏究》,中国书店,2004年,彩图1)

如此来看,镇墓符箓中一个核心的组成成分就是有“斗”和“鬼”组合而成的一个模块,其形态如下:

T.06 T.21-2 T.34 N.14-1 N.21 N.30

除了偶尔夹杂“日”字(N.14-1)或“人”字(N.30,其中有两个人字)外,其主要的形态是“斗”形在“鬼”字之上,应当是象征着北斗治鬼之意,这一点从两个符箓中得到印证,那里都在北斗形之下出现了北斗君主鬼的铭文。

T.02-2 N.14-3

综合以上论述,镇墓符箓中的“尸”字当释作“斗”,三尸信仰的解释因而难以成立。

图25 咸阳窑店镇墓瓶上的符箓摹本(出自刘卫鹏、李朝阳撰,〈咸阳窑店出土的东汉朱书陶瓶〉,载《文物》,2004年第2期,第87页,图3)

东汉镇墓符箓中除“斗”、“鬼”之外,还常见几个星宿形状,但对其解读众说不一。咸阳窑店镇墓瓶上画有一个北斗七星,其左边有三颗大星,其连线呈三角形,并在中间的一颗星下标注有“天心星”三字,而在斗口之中另有三颗星,也呈三角形(图25)。“天心星”指的是心宿,由三颗星组成,其中间一颗星(Antares,α Scorpii)尤其明亮。35郑玄在注释《诗经·绸缪》的“三星在天”时指出“三星,谓心星也。心有尊卑、夫妇、父子之象”,参见阮元辑,《十三经注疏》,中华书局,1980年,第364页。在西安交通大学汉代壁画墓的天顶画上心宿被画作青龙左后腿下方的一个大星,并且是星图中唯一被涂为红色的星星,其他的皆作白色(图26)。心宿在星图上与斗宿尚有一定距离,而且在符箓上斗口中的三颗星明显较天心星为小,故而这三颗星当另有所指。它们表现的或许是“天一”。户县曹伯鲁镇墓瓶上画有一个四颗星构成的“Y”形符箓,三星在前,一星在后,在其旁边有铭文作“大天一主逐殺惡鬼,以莭”(图27)。王育成认为这个四星符箓就是“大天一”,亦即《史记》中描述的汉武帝伐南越前告祷太一仪式中在战旗上所画的“太一锋”,并引徐广的注认为“太一三星”包括“天极星”和“斗口三星”:“天極星明者,泰一常居也。斗口三星曰天一”36“其秋,为伐南越,告祷太一……为太一锋,名曰灵旗。为兵祷,则太史奉以指所伐国”,参见《史记》卷二十八,1395页。西晋学者晋灼的注认为太一锋的具体形状是三星在前一星在后:“画一星在后,三星在前,为太一锋也。”参见《史记》卷十二,第471页。,其说可从。根据汉代的天文学知识,仰望星空,其中心区域为中宫,那里一颗醒目的亮星乃是大神太一的居所:“中宮天極星,其一明者,太一常居也”37参见《史记》卷二十七,第1289页。。太一乃是天上的君主,他的宫廷一如人间,设置有相应的行政与军事机构,例如有北斗作为出行的车辆,有正妃、后宫的住所,有三台作为官署,有天枪、天棓和矛、盾作为武器,有贱人之牢作为暴力镇压机构等等。这样的天象结构不仅出现在《史记·天官书》的描述之中,也被图绘在洛阳61号西汉壁画墓的天顶画上。这里的斗口上方有成三角形的三星,当是天一三星,其上方不远处有一颗明亮的大星,当即天极星,代表太一的住所,而其旁边的三颗小星很可能对应着三公(图28)。北斗下方有三组接近平行的的双星,是为“三台”。这样的天象结构与咸阳窑店镇墓瓶上的符箓正相符。曹伯鲁镇墓瓶的大天一符被置于一个如同套索的形状之中,基本相同的形状还见于另一个符箓(图29)。套索形形态独特,且有捆绑拘留之意,而在洛阳西汉壁画墓上恰好画有一团星星,其连线如同希腊小写字母“φ”,而根据它所在的位置可以断定为“贱人之牢”,正与其类似套索的形象相符。

图27 户县曹伯鲁镇墓瓶符箓(出自禚振西撰,〈陝西戶縣的兩座漢墓〉,载《考古与文物》,1980年第1期,第47页,图6,局部)

图28 洛阳61号西汉壁画墓天顶画天象图图示(出自孙常叙撰,〈洛阳西汉壁画墓星象图考证〉,载《吉林师大学报(社会科学)》,1965年第1期,第56页,图1,图经作者处理)

图29 西安雅荷城市花園汉墓M1镇墓瓶上符箓(出自程林泉、西安市文物保护考古所编著,《西安东汉墓》,文物出版社,2009年,第144页,图612)

咸阳窑店镇墓瓶的北斗下方还画有一个四边形,对它的释读也还有疑义。刘卫鹏将之视为鬼宿,认为鬼宿位于四边形中央的一颗星较为暗淡,故而在其图像表现中可以忽略。38刘卫鹏、李朝阳撰,〈咸阳窑店出土的东汉朱书陶瓶〉,载《文物》,2004年第2期,第86―87页。朱磊亦持相同观点,参见朱磊撰,〈谈汉代解注瓶上的北斗与鬼宿〉,载《文物》,2011年第4期,第94页。不过在西安交通大学壁画墓上鬼宿被画作一个长有两只犄角的鬼物被放在一个輿上抬着,确实是“輿鬼”(图30)。由于中间的一颗星被称为“積尸”,是鬼宿的重要特征,在图像表现中不应该被省略,故而在此对应的星宿应当不是鬼宿。西安交通大学壁画墓星图上还有两个星宿呈四边形,它们是“营室”(亦称定宿,Pegasus)和“井”宿,其中营室在汉代的式盘上被分为两个星宿,即室宿与壁宿,不过在上述星图中依然是被画作一个四边形。在窑店镇墓瓶上表现的是井宿还是定宿?偃师出土的一个镇墓瓶上朱书符箓,在一个斗形之下明白写着一个“井”字(图31)。如果窑店镇墓瓶的那个四边形代表的是井宿,则斗宿与井宿的位置关系在这两个符箓中相同。并且根据汉代的天文学知识,井宿如同钺星和质星同类,皆与杀戮和不祥有关,具有攻击和伤害的力量:“东井为水事。其西曲星曰钺……舆鬼,鬼祠事;中白者为质……伤成钺,祸成井,诛成质。”39参见《史记》卷二十八,第1302页。

图30 西安交通大学壁画墓廿八宿线描图及星宿确认(出自陕西省考古硏究所、西安交通大学编著,《西安交通大学西漢壁畫墓》,西安交通大学出版社,1991年,第25页,图经作者处理)

图31 偃师东汉镇墓瓶上朱书符箓摹本(出自张勋燎、白彬著,《中国道教考古 第一卷》,线装书局,2006年,第131页,插图14)

综上所述,东汉的镇墓符箓与道教的“三尸”信仰并无直接的关联,其所用的符箓模块基本都可还原为汉代的星宿,而这些天文学知识也与《史记·天官书》中的天界结构相符,并非属于道教特有的知识建构,而更加可能是民间术士将知识阶层共享的天文学知识择取与攘除不祥相关的部分,创造性地将其加以符箓化的结果。东汉镇墓符箓与木片人偶的使用,都属于有着强大群众基础的民间信仰的产物。只是与植根于源远流长的诅咒巫术的木片人偶有所不同,镇墓符箓在东汉中晚期的出现更加体现出墓葬解除术士职业化的历史新进展,与当时社会结构的变化和文化中心的葬俗的改变密不可分,相伴而生。