十五世纪末的夜晚与感性空间 沈周《千人石夜游图》研究

庄 明

沈周绘制于弘治六年(1493)的《千人石夜游图》是一件一反常态的作品,本文旨在探索其新异之处及产生原因,并通过对其创作环境、过程与图文关系的讨论,指出此画对“千人石”与“夜游”的描绘,不仅显示出15世纪末苏州地方文化的转变:一方面,城郊的贯通、出游的流行与对地方景观的关注,使画家将新景观“虎丘”与“千人石”捕捉进入绘画;另一方面,新潮流“夜游”在精英与大众的动态区隔之中诞生。同时,这幅画还是沈周个人思想的最好注脚,它的与众不同正源于沈周对主体体验的强调,通过与《夜坐图》的比较,将有助于我们理解沈周对自然、个体经验及画与书之间关系的思考。

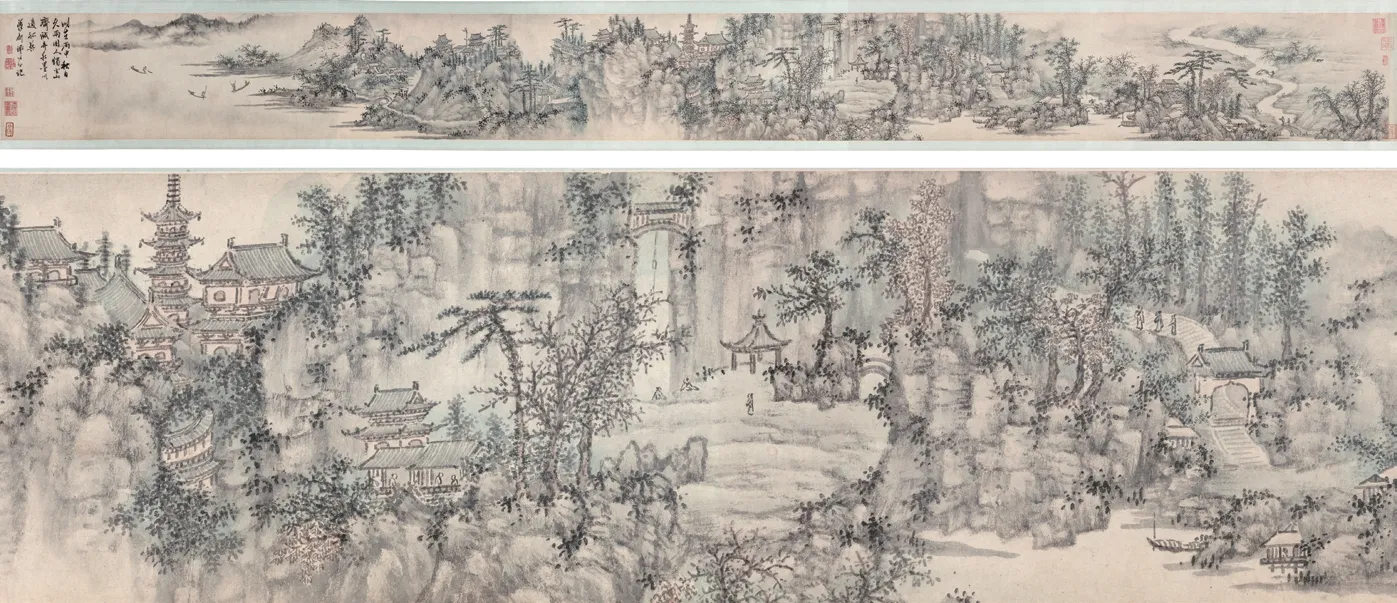

《千人石夜游图》(图1)是沈周风格成熟期的一件典型却与众不同的作品。在这幅画中,我们可以看见他不断探索的极具个人特征的母题、图式、手法和视觉效果的使用和成熟。譬如,画面的中心的巨大石台,山石与石台的轮廓构成的一对“∨”“∧”型的图式,以墨色区分石台与石块的深浅对比手法,以及通过构图有效地将观者目光引导向两个钝角夹角间的菱形平面上。

图1 [明]沈周,《千人石夜游图》纸本设色,纵30.1厘米,横157.1厘米辽宁省博物馆

将这幅画与他其他成熟期作品相比,其特殊之处便愈加明显:首先,这幅宽30.1厘米、长157.1厘米的标准手卷(其长度与《京江送别图》[159.2厘米]、《京口送别图》[125.5厘米]、《草庵图》[155厘米]相近)拒绝了传统的全景式构图,清空了构成山水画的必要元素——山、石、树木,以一种既非来自绘画传统、亦迥异于日常经验的极端视角,描绘了一个简单而有限的空间:一位文人走在明净而空荡的石面上,四周为岩石和树木环抱,画面的两端——画中空间的出入口——暧昧不明,左侧是半虚半实的小径,右侧则被两棵树遮掩。其次,沈周在《送吴文定公行卷》《西山纪游图》等手卷中常用的特写视角,在这幅画中变得异常激进,地面几乎到达纸张的上边缘,占据整幅画面,树木因此被压缩得如同一排栏杆似的木桩,极低的视平线及俯瞰视角使有限而狭窄的地面显得巨大无比。此外,地面被刻意画得倾斜,“∨”型的两条边缘线将地面倾倒向画面中心,看似画面主体的文人却偏居右侧,好像随时会被画面中心的引力吸卷进去。从整体上看,这幅画给予观者一种奇妙的观看体验,如同台下的观众凝视舞台:树木和山石如幕帘,环绕、限制、衬托着中心的舞台似的石面;舞台之上,一人策杖迎面走来,像一位即将匆匆离场的演员,很快就会被观众抛在脑后,留给观众的是一个空无一物的舞台。观众这才恍悟,舞台上真正的主角正是这块巨大的、白色的石台。在这张画中,沈周不再专注于他在15世纪80年代末的一系列纪游作品中(诸如《西山纪游图》《西山归棹图》等)所追求的空间变化与视线移动的趣味,而是着意营造剧场般私密的氛围,他要求观众穿过前景“∨”型的山石去凝视,甚至是窥探画中的空间和人物。

那么,这幅画究竟如何、为何一反常态?这是本文要探索的问题。

一 历史中的虎丘游与绘画中的千人石

东晋时期是中国山岳文化的发端,浓郁的佛教气氛从城中弥漫进山中,激发着文人雅士对山的热情,山水成为与佛教造像一样助人修炼的手段。随着山林佛教与山中修道的流行,大量佛教寺庙在山中修建,促成江南名山的兴起,也成为构成名山景观文化的重要组成部分,1魏斌著,《“山中”的六朝史》,生活·读书·新知三联书店,2019年。而山水画、山水诗的发端正与山水文化的发端一并展开。

东晋太元十二至十三年间(387―388),东亭献穆公王珣与弟王珉舍宅虎丘山下建为东、西二寺。2孙中旺撰,〈虎丘山寺始建年代考〉,载《江苏地方志》,2015年第1期。受朱长文《吴郡图经续记》中将王珣兄弟舍宅时间定在咸和二年(327)的影响,其后文献多引而不辨,咸和二年实误。唐宝历年间(825―827),时任苏州刺史的白居易主持疏浚塘河并修筑长堤(即后人称“白公堤”),使得由阊门前往虎丘的水陆交通都更加便捷。3“乐天……尝作虎丘路,免于病涉,亦可以障流潦”,见[宋]朱长文撰,《吴郡图经续记》卷上,〈牧守〉,载《景印文渊阁四库全书》,第484册,台湾商务印书馆,第12页。又“自开山寺路,水陆往来频”,见[唐]白居易撰,《白氏长庆集》卷五十四,〈武丘寺路〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1080册,第283页。会昌灭法后山下寺毁,后移往山上,合二为一。北宋大中祥符年间(1008―1016)改称云岩禅寺(或云岩寺),4[明]杨士奇撰,〈虎丘云岩禅寺修造记〉,载《吴都文粹续集》卷三十一,见《景印文渊阁四库全书》,第1386册,第62―63页。又参见[明]王鏊修撰,《姑苏志》卷八,〈山上〉之“虎丘”,载《景印文渊阁四库全书》,第493册,第209页。沿用至今,北宋初年所建寺塔亦更名云岩寺塔,寺后建有致爽阁。云岩寺又俗称虎丘寺,云岩寺塔即虎丘塔。元代以前,虎丘以宗教与怀古场所著名,其主要景观是宗教建筑云岩寺,与古迹剑池、千人座、点头石等。5可参照宋人题虎丘诗,如[宋]范成大撰,《石湖诗集》卷三十二,〈虎丘六绝句〉,分别为点头石、千人座、白莲池、剑池、致爽阁与方丈南窗(即云岩寺),载《景印文渊阁四库全书》,第1159册,第831页;[宋]范成大修撰,《吴郡志》卷十六,〈虎丘〉,其中记载的虎丘景点为:剑池、千人座、试剑石、点头石、憨憨泉、云岩寺,载《景印文渊阁四库全书》,第485册,第112―113页。到元代末年,新的建筑与景观成为虎丘的全新景点,如寺西南的千顷云,以苏东坡“云水丽千顷”命名;寺东的小吴轩,以东坡“登虎丘望小吴”命名;寺内的五台山(又名五圣台);剑池之上的陈公楼与双桶桥;千人石西侧的陆羽井(即第三泉),等等。6这些景点在文献中的首次出现,在[元]顾瑛撰,《玉山璞稿》,〈虎丘十咏〉中,载《景印文渊阁四库全书》,第112册,第143―144页。尽管这些建筑大部分在南宋时就已经是云岩寺的组成部分,但在元代末年,经由避难聚集苏州的江南文人对虎丘的出游,才成为被观赏诗咏的景点。当朱元璋军队围困苏州城时,虎丘很可能因作为其军队驻扎所倚而遭兵燹,在元末明初经历了一段时间的荒芜。7“去年骢马虎丘前,醉折樱桃随步辇。只今咫尺烽火隔,高栅长营依堑转。”见[元]杨基撰,《眉庵集》卷四,〈春风行〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1230册,第381页。而“与君一吊兴废迹,荒台古树闻鸟啼。”见[元]高启撰,《大全集》卷十,〈虎丘行次朱赏静见寄韵〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1230册,第125页;“寺虽经劫废,境转向人幽。”见[明]韩奕撰,《韩山人诗集》,〈虎丘〉,清钞本。都描述了虎丘在元末明初的废墟形象。[明]杨士奇撰,〈虎丘灵岩寺修造记〉中说,洪武甲戌(1394)虎丘寺曾遭火灾毁坏。随着成化之后苏州经济复苏,吴人出游兴趣高涨,虎丘重新成为苏州城郊最热闹的所在,“自是四时游客,无寥落之日,寺如喧市,妓女如云”8[明]黄省曾撰,《吴风录》,明隆庆刻本。,应是真实写照。此外,虎丘还是苏州城中人装饰宅院园林时购买花木、盆景的地方;9[明]王鏊修撰,《姑苏志》卷十三,〈风俗〉,载《景印文渊阁四库全书》,第493册,第290页。并逐渐取代枫桥、垂虹桥,成为文人与官方设宴饯别、迎来送往的地点。10明代中期,虎丘送别诗数量逐渐增多,并成为饯别往来官员文士的首选地点。如沈周在《虎丘送客图》(天津博物馆藏)上题道:“虎丘送客地,设宴五台杪。”正德之后,虎丘送别越发流行。苏州太守胡缵宗在嘉靖年间创造台阁数重并作《虎丘别序》,此时虎丘饯别地已渐渐官方化,参《吴都文粹续集》卷三十一,载《景印文渊阁四库全书》,第1386册,第76页。这种热闹的城郊面貌,正展现在沈周的《虎丘十二景册页》(图2)中。

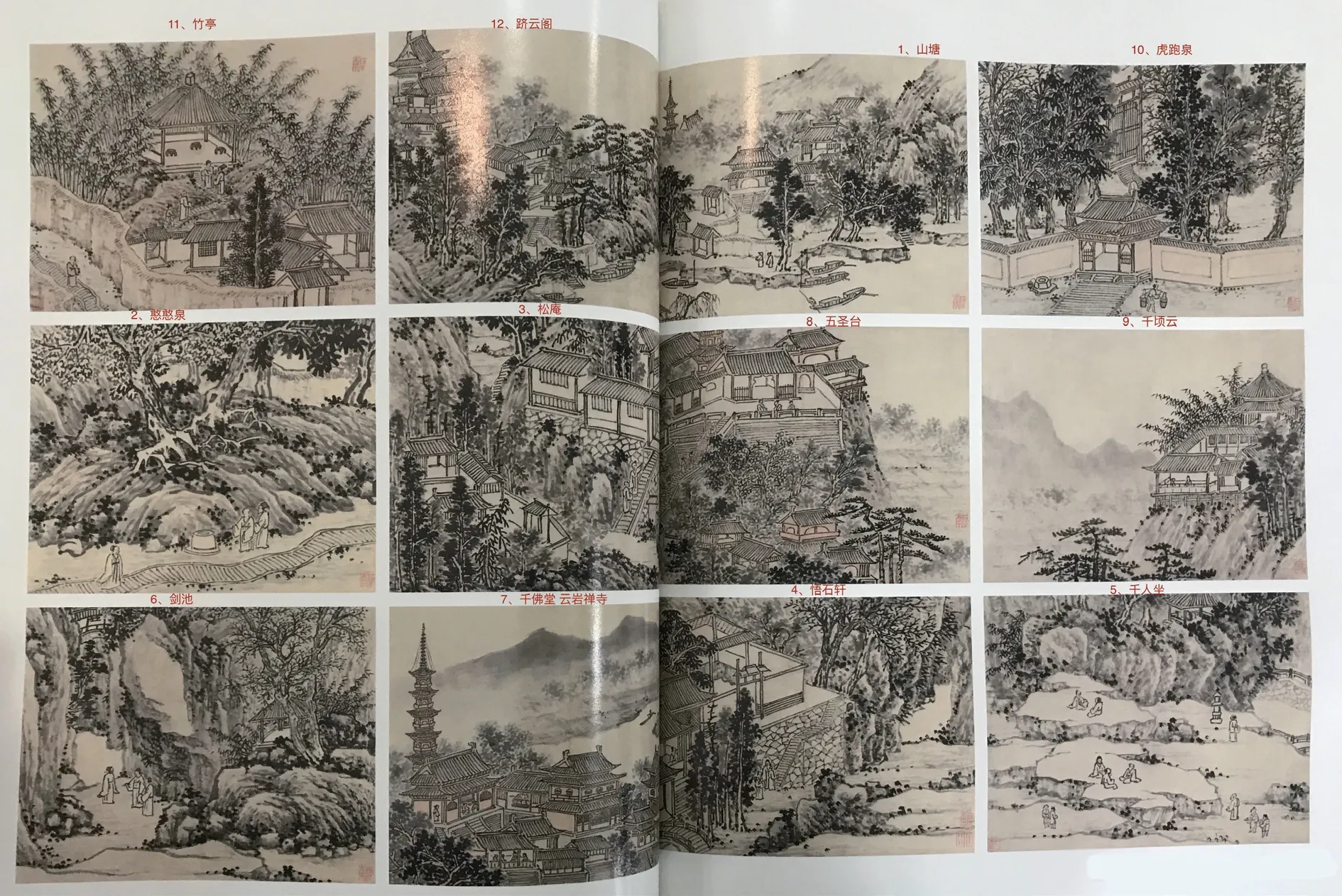

图2 [明]沈周,《虎丘十二景图》册页 纸本水墨,纵36.5厘米,横49.9厘米十二开,克利夫兰艺术博物馆

至元六年(1340),画家王蒙流寓苏州时曾登临虎丘,他游赏的行程是:

遂榜舟抵虎丘,摩挲试剑石,……近属两岡坡陀,泉木萷萷,天矫缠郁,怒藤攫搏,覆洼井(按:即憨憨泉),百步径始豁为石坂(按:即千人石),方数亩,势崱屴下劚,南为石湫(按:即白莲池),湫中怪石离立,昂岸如烈士状;北为石壁,中为小台,未及登。进邸梵宇下入自东庑,右折复道苏子瞻诗壁,石磷㻞巧,逾殿陟致爽,东眡村墟,又东眡城郭,北眺山坡,有奇松千株……松外为田畴,苍黄犬齿极水际。石西南驰为爽室,率高低就山势,侧为剑池。……西为石坑(按:即陆羽井),在山上崭然如方镜,……又西为石室,降作即石坂,北向还坐石壁下,壁拔地数丈,……上有横檋跨壁,为古木寒淙,次陈公楼楼下,剑筒□滑稽引水,次剑池下临积滀……11[元]陶宗仪撰,《游志续编》卷下,王蒙〈游虎丘山诗序〉,清嘉庆宛委别藏本。

作为目前可见最早的虎丘游记,王蒙的游记与前代以“游虎丘”为名罗列宗教或古迹景观、并追溯典故的诗歌相比,展现出游览方式的转变。他对辨认那些标志性的历史古迹毫无兴趣,似乎故意要用描述性的词语代替知识性的名称,比如将千人石称为石坂,陆羽泉称为石坑,白莲池称为石湫。王蒙在记文中关注的是各个景观之间的空间关系和视觉体验,或者说,他观看的是风景本身,如同一位画家构思一幅绘画。与此相似,高启在〈九日与客登虎丘山至夕放舟过天平山〉也显示出虎丘之游从典故到描述、从辨认到体验的变化。12[元]高启撰,《大全集》卷八,〈九日与客登虎丘山至夕放舟过天平山〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1230册,第99―100页。元末时文人开始不再将虎丘视为普遍的可供登临的山、或可供造访的某一景点,而是一个自山下至山上、兼含景点与风景、需要整体游玩的景区,因而不妨将元末视为虎丘“景区化”的开端。与此同时,这也是虎丘艺术化的开端,有记载的与虎丘相关最早的绘画——朱德润《游虎丘图》,恰于此时产生。13[元]陈基撰,《夷白斋稿》卷十三,〈游虎丘图诗序〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1222册,第249―250页。关于元末虎丘画的讨论,可参考吉田晴纪撰,〈关于虎丘山图之我见〉,载《吴门画派研究》,紫禁城出版社,1993年,第65―75页。

弘治二年(1489),都穆的〈游郡西诸山记〉为我们描绘了沈周时代虎丘山的面貌:

亭午至山下,观憨憨泉……上东山庙(按:即王珣故居旧址),……下东山北行,登千人石,旁有古木,根出入蟠虬,一本而为干者三。经清远道士放鹤涧,涧涸,灌莽生焉,后人亭其上(按:即放鹤亭)。既而登五圣台,……西南行至一庵,甚幽寂,盖宋和靖书院旧址也。……南行沿小溪复上千人石,度石梁,酌陆羽泉,近庸僧屋其畔,……出观剑池,左右刻虎丘剑池四大字,是颜鲁公书。上两厓壁立数仞,……遂登可中亭,北有李阳冰篆生公讲台字,分镌四石,而亡其一……14[明]钱榖撰,《吴都文粹续集》卷二十一,都穆〈游郡西诸山记〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1385册,第527―530页。

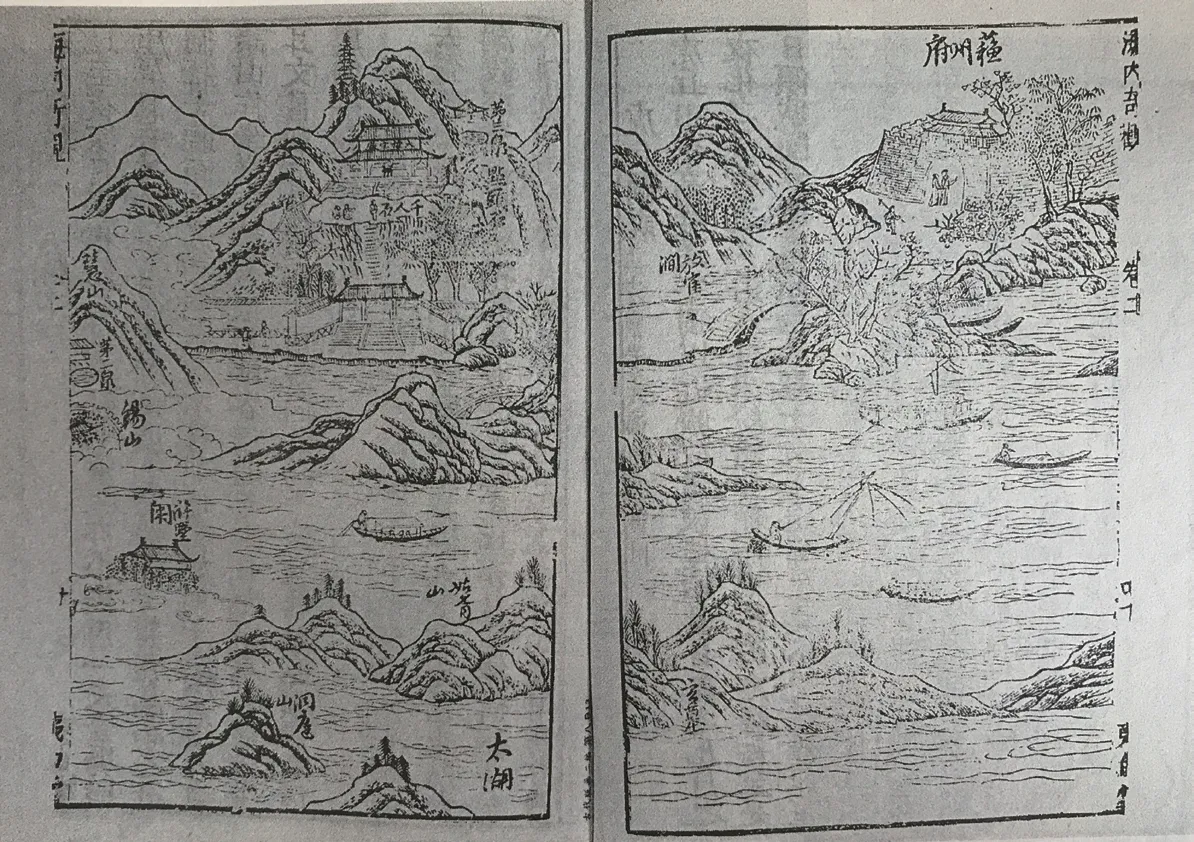

图3 晚明《虎丘图》,木刻版画(出自杨尔曾辑,《海内奇观》卷二,叶40b―41a)

从元末王蒙到明中期都穆的一百多年间,虎丘景点的数量经历了激增。从《玉山璞稿》中顾瑛罗列的十景:千顷云、小吴轩、剑池、试剑石、五台山、生公台、塔影、致爽阁、真娘墓、陆羽井(这基本是王蒙所造访的景点),到沈周图绘的十二景:山塘、憨憨泉、松隐庵、悟石轩、千人石、剑池、千佛堂与云岩寺、五圣台、千顷云、陆羽泉、竹亭、跻云阁,新增景点9个。相应的,从洪武初年卢熊编撰的《苏州府志》到正德初年王鏊编撰的《姑苏志》,虎丘已然从苏州群山之一变为苏州群山之首,王鏊解释说,“虎丘于诸山最小而名胜特著,且非有所附,故首列之”15[明]王鏊修撰,《姑苏志》卷八,〈山上〉之“虎丘”。,可见新景观的增加是其地位在明代不断攀升的重要原因。与此同时,伴随着苏州府城向西郊的拓展16李伯重撰,〈工业发展与城市变化:明中叶至清中叶的苏州(上)〉,第四节“明清苏州城市的地域变化”,载《清史研究》,2001年第3期。,以及苏州人出游热情与地方意识的高涨,共同促成了一种全新绘画主题——即地方景观的产生(沈周的虎丘画即为代表),并引发了16世纪苏州地区画家创作纪游或胜景类型绘画的热潮。然而,比较王蒙与都穆的游记可以看出,百年间虎丘的空间环境并未发生本质改变,在图像上通常作为虎丘标志的虎丘塔实则并非游赏的重点,而千人石——作为登临游玩虎丘的中转点——才是虎丘景区的真正核心。正如在晚明版画《海内奇观》(图3)中我们可以清楚看见,千人石作为虎丘标志性中转站的地位。

千人石(又名“千人坐”)是虎丘山中的巨大平坦磐石,以其上隆起的、南北走向的三块石台为特征,相传晋僧竺道生在此讲经,可容千人,因此得名。但千人石的重要性实源于其交通枢纽地位。自山下上山,在经历山路从狭窄到豁然开朗的转变后,便来到千人石。千人石北面高壁为剑池,剑池上为陈公楼,有双井桥,桥上悬挂二筒以辘轳从剑池取水;剑池东侧、千人石北有一台,上镌李阳冰篆书“生公讲台”,台上为可中亭(又名“可月亭”)。千人石东南为白莲池,池东为放鹤涧。千人石西面可达陆羽泉,陆羽泉与剑池互通。以上可称为“环千人石风景区”。由千人石往北即可上山,东侧为五圣台、致爽阁、小吴轩,登临可向东眺望的村落与城郭;西侧为云岩寺与虎丘塔;北眺望可见山坡遍植松海,山外水流犬齿于田畴中。可见,千人石不仅汇集了虎丘最重要的景点,还是确认各景点空间方位的基准点。正如在王蒙和都穆的游记中,千人石也是他们游玩的坐标原点。至今我们游玩虎丘,即使具体经景点及方位有所改动,但各个景点间的空间关系基本保持稳定(可参见潘谷西所绘平面图,图4)。

图4 虎丘现状平面图(出自潘谷西著,《江南理景艺术》,东南大学出版社,2001年,第269页)

现存最早的虎丘图即沈周的《虎丘十二景册页》,其中第五帧“千人石”(图5)与第六帧“剑池”(图6)所绘即环千人石风景区。在这两幅画中,沈周通过相同的景物——巨石、古木、亭子(即可中亭)、千人石石台——暗示它们属于一个共同且连续的空间,如若我们把观看第五帧“千人石”的视线向左前方移动,即可看见第六帧“剑池”。沈周基本如实地再现了现实中的空间关系,并具体描绘出景观的特征。如在描绘千人石时,沈周绘制了三块平坦的石台,并以坐于石上的人暗示石头大小,右侧仅露一角的白莲池,靠近池边的经幢,以及隐约可见的一座桥;而在描绘剑池时,沈周绘制了双井桥,以及剑池旁的文士。

图5 [明]沈周,《虎丘十二景图》册页第五帧“千人石”,克利夫兰艺术博物馆

图6 [明]沈周,《虎丘图十二景》册页第五帧“剑池”,克利夫兰艺术博物馆

沈周之后,环千人石风景区成为画家图绘虎丘的核心,而《虎丘十二景册页》也成为画家图绘虎丘时的参考图式,画家以不同方式、有所取舍地组装这些景观元素。如文伯仁的《千人石》册页(图7)就集中描绘了环千人石风景区,千人石、剑池、可中亭、经幢、白莲池均在画中,此外,他还刻意描绘了四条道路来暗示周围可能到达的空间。在谢时臣的《虎阜春晴图》(图8)中,可见环千人石风景区的山路、千人石、经幢、剑池、可中亭、白莲池,以及剑池背后的虎丘塔,山上的东西两部分建筑群。可见即使细节有繁简、景点有取舍,但环千人石风景区的空间关系在明代的虎丘绘画中保持着相对稳定,与现实相差不多。

然而,在不同构图中再现虎丘各景点间复杂的空间关系却非易事,画家有时不得不做出偏离真实的改动。譬如,钱榖在《虎丘前山图》(图9)中为了聚焦于核心的千人石景区而压缩了山路空间,其他景观组合则来源于沈周的《虎丘十二景册页》;在文伯仁的《云岩佳胜图》(图10)中,画家如同站在千人石上环顾四周,将需要转动视角才能看见的各个方向的景物,放在了同一个水平空间的同一视域中,以一种非真实的空间关系表现了经验中观看和行动的连续,因而除剑池外的其他环千人石景观遭到舍弃;谢时臣的《虎丘图卷》(图11)则试图将虎丘景点放置在手卷构图中,通过一条人为设计的道路,在保留具体景观空间关系的同时,将虎丘重要的景观依据游观顺序横向串联,这种技法可以追溯到沈周。但奇怪的是,在这幅画中可中亭古怪地被从石台上挪到石面上。

图7 [明]文伯仁,《册页》,第三帧“千人石”,故宫博物院

图9 [明]钱榖,《虎丘前山图》,纸本设色纵长111.5厘米,横31.8厘米,故宫博物院

图10 [明]文伯仁,《云岩佳胜图》绢本设色,纵31.1厘米,横63.6厘米故宫博物院

值得注意的是,传为元末崔彦辅所绘的《虎丘晴岚图》(图12)中环千人石风景区的空间关系与谢时臣的《虎丘图卷》非常类似,两幅画都使用了手卷构图,都描绘了虎丘山前的水域,都罕见地将可中亭与千人石放置在同一平面上,都在千人石左侧绘制了建筑物、右侧绘制了一座桥,这座桥同样可以在文伯仁的《千人石》册页中看见。然而,《虎丘晴岚图》的空间关系却显得非常凌乱:剑池后方没有按照惯例和实际情况绘制虎丘塔,却出现了一个塔状的建筑物,虎丘塔被移到远离剑池的东侧(实际在西侧);可中亭被画在千人石东侧,而非北面紧邻剑池;经幢被错误地画在剑池前;千人石东侧白莲池上、通往上山路的桥被挪远了许多,有些莫名其妙;通往千人石的山路与自山门上山的路应为一条,却在画中岔为两条。而在谢时臣的画中,尽管所有景观被水平展开,但并不存在空间逻辑的错误。因此我认为可能的解释有二:其一,正如学者所论,崔彦辅所绘为概念的山水,与实际空间无关,17吉田晴纪撰,〈关于虎丘山图之我见〉,文中认为,元末明初的虎丘图多属于一般观念性山水画,不追求实景,但她没有提到《虎丘晴岚图》。吴洪德撰,〈名胜古迹的再现与其变形——14至18世纪传统绘画中虎丘的视觉形象建构〉,载《建筑遗产》,2017年第2期,吴洪德注意到虎丘塔位置与真实不似,并认为是画家精心设计。而谢时臣受到了这幅画的影响,改动了可中亭的位置;其二,由于明代虎丘画的标志景观均在崔彦辅画中出现,且根据王照宇的考证,画上题跋为伪造,画上无明人收藏印,画后明人题跋为清中期后接,18王照宇撰,〈元崔彦辅及其《虎丘晴岚图卷》研究〉,载《荣宝斋》,2015年第1期。王照宇认为,画后明人跋为拼凑而成,在清中期与画裱为一体,画为元末明初人绘,但款识为伪造。因此此画可能是谢时臣时代或其后某张虎丘图的摹本。我认为第二种的可能性更大。

图11 [明]谢时臣 《虎丘图卷》 纸本设色 横19.8厘米 纵210厘米 美国波士顿美术馆

图12 传[明]崔彦辅 《虎丘晴岚图》 纸本水墨 纵20厘米 横68厘米 无锡博物院

二 十五世纪末的夜晚与夜游者

沈周在成化十五年(1479)所作的诗交代了“千人石夜游”的始末:

四月九日,因往西山,薄暮不及行,蚁舟虎丘东趾,月渐明,遂登千人座,徘徊缓步,山空人静,此景异常,乃纪是作。

一山有此作,胜处无胜此。群类尽硗出,夷旷特如砥。其脚插灵湫,敷霞面深紫。我谓玛瑙坡,但是名差美。城中士与女,数到不知几。列酒即为席,歌舞日喧市。今我作夜游,千载当隗始。澄怀示清逸,瓶罍真足耻。亦莫费秉烛,步月良可喜。月皎光泼地,措足畏踏水。所广无百步,旋绕千步起。一步照一影,千影千人比。一我欲该千,其意亦妄亦。譬佛现千界,出自一毫尔。及爱林木杪,玲珑殿阁倚。僧窗或映火,总在蛛网里。阒阒万响灭,独度跫然履。恐有窃观人,明朝以仙拟。19[明]沈周撰、汤志波点校,《沈周集》,上册,“四月九日,因往西山,薄暮不及行,蚁舟虎丘东趾,月渐明,遂登千人座,徘徊缓步,山空人静,此景异常,乃纪此行”,浙江人民美术出版社,第384―385页。

成化十五年(1479)四月九日,沈周乘舟前往西山,时近日落,于是泊舟虎丘东麓。当晚月华朗朗,沈周乘夜登虎丘来到千人石,于此缓步徘徊,为眼前夜晚的殊异景象——平坦的千人石相异于隆起的石头,夜晚无人静谧的千人石相异于白天人声鼎沸的千人石——而心醉神迷,并引发出一连串想象。

现存《千人石夜游图》画后拖尾为沈周抄录的夜游当日所作的诗,但省略了记文。诗后有杨循吉与沈周往来应和共四首,其中沈周的和诗由徐霖代为抄录。沈周在末尾解释了跋中五首诗写作的缘由:

往年月夜赋此长语,因纪所游耳。杨仪部谬爱,两致和篇,余诗遂连闻于吴中,以为盛事。此卷因病起仅能书其倡,而手力告乏,幸江东徐子仁代之,又增贲多矣。然千人石盖吴中胜处,人皆游皆得咏,咏而成卷,人皆得藏,余故不吝屡为人录,此其一也。弘治癸丑岁(1493)夏五梅雨。

可知,在成化十五年写作此诗后,沈周曾应人之邀不止一次抄录。此卷与杨循吉往来倡和发生在夜游千人石的14年后,即弘治六年,卷前画应为同年应藏家需要后配。杨循吉于弘治元年(1488)辞官后回到吴中,20李祥耀著,《杨循吉研究》,复旦大学出版社,2012年,第7页。据李祥耀考证,正德十五年杨循吉侍御也很可能源于徐霖的推荐,第26―28页。与沈周往来频繁,二人对诗意趣趣相投,杨循吉尤其看重沈周的诗,甚至认为沈周诗更胜画。徐霖,字子仁,号髯仙,先世长洲人,长期客居南京,是成、弘年间在南京活动的职业画家中的重要一员,尤以篆书闻名,南京地区的藏家常常邀请他为画卷题写引首。21[明]焦竑撰,《国朝献徵录》卷一百十五,〈隐君徐子仁霖墓志铭〉,明万历四十四年徐象橒曼山馆刻本。“……徐君子仁出其超颖之姿,……若真行皆入妙,碑板书师柳楷法,题榜大书师本朝侯孟举,并绝海内,四方操金币走其门求书者恒满宾馆,……先世苏之长洲人,高祖蔚州守伯,时始迁松江之华亭,祖公异以事谪南京,考思诚仍居松。”与徐霖交好的另一位画家是镇江人杜堇,后者以人物画见长,活跃于两京地区,与沈周、吴宽有不错的交情。徐霖还与沈周的徒弟、常熟人吴麟相识,据说,弘治三年(1490)都穆、徐霖与友八人一同拜访沈周,由吴麟绘《八士图》作为纪念。22[明]姜绍书撰,《无声诗史》卷六,“吴天麟”条。此人名麟,姜绍书误记作“天麟”,见《中国古代书画全书》,第四册,上海书画出版社,第868页。另有一种说法是,徐霖少时曾从沈周游吴伟的家乡江夏(今湖北),由吴伟为二人作《沈徐二高士行乐图》,23“徐霖……与沈周交善,吴伟为作《沈徐二高士行乐图》。”见[明]徐沁撰,《明画录》卷六,载《中国古代书画全书》,第十册,第27页。但沈周并无去过江夏的记录,也没有早年与徐霖交往的记载,因此这种说法并不可靠。但事实上,沈周与活跃在南京地区的职业画家,如杜堇、徐霖、吴伟、史忠等确有不少往来。沈周与徐霖交往最可靠的材料是《沈周集》中有《为徐霖作云山图》,此诗在集中紧临《程少詹赴召》,24[明]沈周撰,《沈周集》,中册,〈为徐子仁作云山图〉,第625页;〈程少詹赴召〉,第622页。即程敏政弘治元年罢官后于弘治五年(1492)十二月昭雪、次年(1493)还朝一事,25郭玉撰,〈弘治元年程敏政致仕考辨〉,载《黄山学院学报》,2016年第1期。可推测沈周为徐霖绘《云山图》应该也在弘治六年,当时徐霖为母亲所建新堂落成,沈周以云山象征游子养亲,作画相赠,由于徐霖祖籍长洲后迁华亭,于明初谪南京,但徐霖常落款为“吴郡徐霖”26如沈周《西山雨观图》引首,故宫博物院藏;《俞紫芝临十七帖》引首,载《式古堂书画汇考》卷十九,等等。,可推测他在吴郡置了产业,此年很可能就为筹办家中的产业归吴。是年,徐霖替沈周抄录了《千人石夜游图》后的和诗。

沈周为发现夜晚千人石之景而由衷欣喜,在诗中他称自己是夜游千人石的第一人(“今我作夜游,千载当隗始”),这一点非常关键。虽然对现代人而言夜生活再自然不过,但夜游虎丘在15世纪末之前可能相当困难,文人不可能因为雅兴突发就在夜晚出游,无论在制度还是文化上,夜游都是一种禁忌,它被视为社会秩序的反面,正如暗是明的反面。

孔子将对“夜游者”的禁止写进了《周礼》。27“司寤氏掌夜时,以星分夜,以诏夜士夜禁。御晨行者,禁宵行者、夜游者。”见《周礼注疏》卷三十六,载《景印文渊阁四库全书》,第90册,第662页。唐宋律文中,闭鼓后人们不可以在城中随意走动。元代宵禁之法一直在施行。28葛兆光撰,〈严昏晓之节——中国古代关于白天与夜晚观念的思想史分析〉,载《台大历史学报》,2003年第32期。在希望恢复汉族传统社会秩序的明初,规定“以一更三点禁人行,五更三点放人行”“除公务急速疾病生产死葬执有灯亮者不禁外”。29[明]吕坤撰,《实政录》卷六,〈宪纲十要〉,明万历二十六年赵文炳刻本。在15世纪末之前,这条律令想必仍在被严格执行,因为我们几乎不能在诗歌中见到对夜游的描写。尽管“夜”是类书中的重要条目,诸如舟中夜、夜游、春夜、夏夜、秋夜、冬夜、夜坐、寒夜、雪夜,等等。但这些夜晚被限定在房屋内,游的范围也在一墙之间,不论是达官显贵的庭院,还是百姓的屋舍,夜晚只能在家中、庭院中、或者透过窗户观看。关于夜游最早的诗句“画短苦夜长,何不秉烛游?”所感叹的,正是对夜晚时光的虚掷;而那些古代著名的夜游者,如写作“清夜游西园,飞盖相追随”的曹植,30《文选》卷二十,〈曹子建公宴诗一首〉,中华书局,1997年,第282页。《明皇夜游图》的李隆基、《虢国夫人夜游图》中的宫廷女性,其“游”都发生在宫廷中的宴会上;曾带领十位歌姬夜游虎丘的白居易,31[宋]范成大修撰,《吴郡志》卷十六,〈夜游西武丘〉,载《景印文渊阁四库全书》,第485册,第113页。事实上寻访的只是山脚处的西虎丘寺,并未登山。因此,关于夜的绘画,如马远的《华灯侍宴图》(图13)和马麟的《秉烛夜游图》(图14),画的也是庭院内的夜景。

真正户外山林中的夜晚是罕有人涉足的时空,正如葛兆光所论,夜晚弥漫着恐怖的气氛,象征着犯罪、鬼妖和逃逸。32同注28。苏轼可能是少数喜爱并勇于实践夜游山水的文人,在《赤壁赋》的前篇中他还止于月夜舟中欣赏江上风景,在后篇中他已按捺不住对夜晚山景的好奇而独自进山,山中“划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌”,令他“悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也,反而登舟”,33[宋]苏轼撰,《东坡全集》卷三十三,〈赤壁赋〉〈后赤壁赋〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1107册,第468―470页。豪迈如东坡也只能浅尝辄止,被夜山吓得匆匆返回。而在另一场庭院夜游——《记承天寺夜游》中,苏轼写下了一个精妙绝伦的比喻:“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”34[宋]苏轼撰,《东坡全集》卷一百一,“元丰六年”条,载《景印文渊阁四库全书》,第1108册,第600页。但“记承天寺夜游”一名为清人后加。当沈周夜登虎丘,写下“月皎光泼地,措足畏踏水”时,想必脑子里就是苏轼的夜游之趣。

在15世纪末之前,夜游只在个别的节日里才成为可能。比如唐宋元宵节时宵禁才解除三天,全城的人都会在夜晚齐聚街上欣赏灯会。直到永乐年间,京城官员唯一的休假就在元宵节,并延长至十天,这十天同样也是京城的夜游盛会。35同注28。商业的发展不断改变着时间的秩序,自中唐开始,城市中出现了夜间娱乐场所。36张淼撰,〈夜禁的张弛与城市的文学记忆〉,载《江淮论坛》,2008年第4期。到南宋时据说杭州夜游不绝,直到三四鼓游人才逐渐散去。37骆彦宁撰,《宋代夜间治安管理研究》,河南大学硕士学位论文,2015年。但这些夜游仍被限制在建筑、城市之内,夜晚的喧嚣与宁静恰是城市与乡村的分界。沈周的虎丘夜游正说明,明代中期商业的发展已将苏州城的近郊纳入城市的范围之内,全新的视角——城市与郊区的夜景,正成为诗人和画家的新主题。

图14 [宋]马麟,《秉烛夜游图》 绢本设色,纵24.8厘米,横25.2厘米台北故宫博物院

然而,传统儒家士大夫认为夜游是违反道德的,晨昏的秩序不容颠倒,这种观念在明中期仍占主流。譬如正德元年(1506)李东阳、刘健、谢迁曾劝孝宗戒深夜游乐,“近者传闻,或有群下引诱,造成玩器,深夜之际,广为游乐,万一有之,似于亮暗之礼有所未合”38《明武宗实录》卷十六,“正德元年八月辛未”条,中央研究院历史研究所校印,第498页。。王世贞在为御史王竹岩所作的墓志铭中写道:“公性至孝,为诸生时,尝以夜游忧其父,遂绝不夜游。”39[明]王世贞撰,《弇州续稿》卷一百二十五,〈中宪大夫都察院右佥都御史竹岩王公墓表〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1283册,第741页。然而,道德与秩序总在文化最活跃的地区开始松动,喜游的吴人不会错失夜游的雅趣。正如前文所论,从明初到正德年间,虎丘一跃成为苏州群山之首,景点、游人数量激增,成为苏州城最著名的风景区和送行宴会地点,正如沈周在诗中的描述:“城中士与女,数到不知几。列酒即为席,歌舞日喧市。”这种反差正是沈周诗中所谓夜晚无人的异景之“异”,相对的就是沈周在《虎丘十二景图册》描绘的人声鼎沸的城郊面貌,画中甚至罕见地在文士中间出现了一位女性(图15)。而稍晚一些的陆治《支硎山图》(图16)中,画家描绘了一群在等候游山文士的轿夫。城郊空间的贯通,秩序的松动,打破的不仅是时间的秩序,也使得不同性别、阶级、身份的人杂处,这种流通与融合正是明中期社会氛围日趋世俗化、商业化的表徵,它们被画家敏锐地捕捉在绘画中。

图15 [明]沈周,《虎丘十二景图》册页,第八帧“五圣台”克利夫兰艺术博物馆(局部)

图16 [明]陆治,《支硎山图》 纸本设色,纵83.6厘米,横34.7厘米台北故宫博物院(局部)

在沈周之后,户外夜游与夜游虎丘变得十分流行,郑善夫曾作《夜游虎丘记》40[明]郑善夫撰,《少谷集》卷十,〈夜游虎丘记〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1269册,第160页。,都穆有《游宝石山记》41“将以斯夕,玩月其上。”见[明]何镗撰,《古今游名山记》卷十下,〈都穆游宝石山记〉,明嘉靖四十四年庐陵吴炳刻本。,文徵明有《忆城西夜游寄履约兄弟》与《月夜登阊门西虹桥与子重同赋》42[明]文徵明撰,《甫田集》卷六,〈忆城西夜游寄履约兄弟〉,第46―47页;卷四,〈月夜登阊门西虹桥与子重同赋〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1273册,第34页。,李流芳的《游虎丘小记》43[明]李流芳撰,《檀园集》卷八,〈游虎丘小记〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1295册,第367页。,吴伟业的《夜游虎丘》44[明]吴伟业撰,《梅村集》卷十八,〈夜游虎丘〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1312册,第186―187页。,等等。由于虎丘之游过于火爆,15世纪后抱怨虎丘的五方杂处已成为了文人的惯用说辞,晚明时李流芳认为虎丘平日根本不可游,完全是“丘壑化为酒场,秽杂可恨!”因此赏景须夜游,“独有岁寒好,便宜半夜游”。45同注43。偏爱孤独的文人不得不寻觅新的时空,逃往漆黑的夜晚。从城市逃往山水,从山水逃往夜游,对夜游的发现帮助文人将不断拓展的公共空间暂时夺回,纳为私人的审美空间。时、空被文化切割为细小的碎片,成为无形的屏障,将大众与精英间隔,这或许是城市化的必然结果。同时也意味着,文化中蕴藏着冲破制度性边界的可能。社会的发展、文化的区隔与观念的变动,在这个小例子中相互影响与角力。

然而,夜晚黑暗而凝固,是视觉世界的边缘,无论是《后赤壁赋》中聆听“山鸣谷应”的苏轼,还是南宋的《月夜看潮图》(台北故宫博物馆藏)中的“听”潮人,还是徘徊在千人石上“阒阒万响灭,独度跫然履”的沈周,夜晚更多是听觉的而非视觉,鼓声是时间流动的标志。鼓被放置在城中谯楼(又称鼓角楼),楼内置计时工具漏刻,楼上立两面旗帜,以不同的颜色象征不同的季节,这是15世纪的苏州人判断时间的官方渠道。日落时分,谯楼上五人吹角,循环三次;六人擂鼓,吹角停止后擂鼓数十声。46[明]王鏊修撰,《姑苏志》卷二十二,〈官署中〉,载《景印文渊阁四库全书》,第493册,第394页。如此循环三次,以隆隆鼓声宣告夜晚的正式降临。从入夜到日出,夜晚时间被分成五个时间段,称为“更”,同样以鼓声表示。夜到四更,鼓声停止,吹角三次。其后角声断断续续直到五更日出,角声大作,宣告夜晚结束,一天开始。弘治三年,祝允明因听着远方的高低鼓声而触发悲思,写下了《谯楼鼓声记》。47[明]祝允明撰,《怀星堂集》卷二十一,〈谯楼鼓声记〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1260册,第658页。而沈周在《夜坐记》中,同样极为细腻地描绘了夜晚各种声音——草树、犬吠、鸟鸣,以及“大小鼓声”——的“渊渊不绝”,既而引发幽思。夜晚的声音,或者说,夜晚视觉的离场,让祝允明和沈周不约而同地从外部世界退回内心世界。

三 夜游、夜坐与感性空间

《千人石夜游图》这张比现实中夜游晚了十四年的作品,沈周必定是凭借诗歌和记忆绘成。在上文的讨论中我希望指出此画在当时的新异之处:其一,它代表了一种新景观进入绘画,但又不具备标志性的景观组合和真实的空间关系,与包括画家本人在内的画家对千人石图绘都完全不同。其二,此画所绘是一场罕见的户外夜游,而沈周与他的诗画正是这一新潮流的引领者。其三,此画使用了非传统构图,沈周只画了一块远超正常比例的巨大石台,省略了大多数景物,似乎在故意切断与真实世界的关系,仅以两座经幢、一条暧昧的道路来暗示,画中场景与真实世界间虚弱的关联。画家为何这么做?

我们需要重新回到诗歌的后半部分才能明白画家的用意:

……亦莫费秉烛,步月良可喜。月皎光泼地,措足畏踏水。所广无百步,旋绕千步起。一步照一影,千影千人比。一我欲该千,其意亦妄矣。譬佛现千界,出自一毫尔。

沈周依靠月光照明在千人石上环绕踱步,他在行走中想到了千人石的典故——竺道生说法,千人聚集。这引发了他的两种想象(或者说错觉):环绕的行走使不足百步的千人石仿佛有千步之广;移动的影子使孤身一人的画家仿佛有千人在侧。而这种想象正来源于夜晚独特的体验与动静之辨的禅思的相互催发:一方面,夜晚使空间更具感官性,黑暗驱使身体活动从物理空间进入心理空间,可见空间因为黑暗中视觉的有限而密闭,又因为黑暗提供的私密而膨胀,正如同黑暗的舞台上聚光灯下表演独白的演员。另一方面,夜晚的体验促使他对绘画通常的“以静观动”作逆向思考,不再是通过有限冥想无限,化动为静,而是经由“我”的运动化静为动,在有限中创造无限:狭窄的空间可以因为我的运动而变得巨大,无人的空间可以因为我的存在而幻化出千人。因此,《千人石夜游图》所展现出的刻意的失真,是因为画家并不意在呈现客观真实的千人石,而是要表达感性体验中的千人石,世界成为我的感性空间,并由此传递出独特的沉浸感。

在体验了两种错觉之后,沈周自嘲自己的想法是佛教所谓的“虚妄”,即因生分别观和执著心而产生的虚幻不实,48中国佛教文化研究所撰,《俗语佛源》,载《文史知识》,1998年第5期。而佛教对本体与现象界的看法是“一即一切,一切即一”49语本《华严经·初发心·菩萨功德品》:“一切中知一,一种知一切。”转引自《俗语佛源》。,即“一”与“多”“一毫”与“千界”无差别、均为空,“我”与“无我”俱不存在。据文徵明说,沈周“自群经而下,若诸史子集,若释老,若稗官小说,莫不贯总”50[明]文徵明撰,《甫田集》卷二十五,〈沈先生行状〉,载《景印文渊阁四库全书》,第1273册,第185页。。沈周亦有许多僧人朋友。但沈周对佛教物与我皆空之境可能并不认同,他喜爱佛教对二元之间辩证的机锋,正如千人石的动静、小大之辨,但这正是建立在他的感知下才可能存在,若排除了我的“妄”念,就不会存在这些“异”的体验。沈周对佛教的态度在诗与画中都很明了,譬如,沈周在为一位僧人写作的挽诗中写道:“坐禅难见性,烧汞易愚人。冉冉镜中雪,悠悠松下尘。终看二物者,还着阿师身。”51[明]沈周撰,《沈周集》,上册,〈丹僧〉,第173页。坐禅与炼丹并不能逃过衰老与死亡。沈周常常用佛理揶揄那些向他索要诗画的僧人,如“从人乞诗画,闲极也生忙”52[明]沈周撰,《沈周集》,上册,〈处闲为福寿庵津公题〉,第352页。,或者“身住青山却不知,纸上错求真面目”53[明]沈周撰,《沈周集》,上册,〈为松庵泰公题画时在大石回〉,第462页。,或者“何苦要侬粗水墨,此心犹落妄尘边”54[明]沈周撰,《沈周集》,中册,〈答僧求画〉,第729页。。沈周甚至将绘画称呼为“业障”55[明]文徵明撰、周振道辑校,《文徵明集(增订本)》,下册,补辑卷第二十五〈题跋〉之〈补石田翁溪山长卷〉,上海古籍出版社,2014年,第1363页。。绘画是作为纸上“水墨”存在的非真之幻,56[明]沈周撰,《沈周集》,上册,〈戏陈天用索画〉,“溪山本是纸上影,崔嵬在我胸中储”,第552页;又〈雨中观山谷博古堂帖〉,“世人欲模拟,若以手捉烟”,第372页。而画家对幻的执着本质上是与佛理相悖的。

诗的最后部分,沈周如此写道:

及爱林木杪,玲珑殿阁倚。僧窗或映火,总在蛛网里。阒阒万响灭,独度跫然履。恐有窃观人,明朝以仙拟。

沈周刻画了一个重重遮挡、层层窥探的视觉效果:树林遮挡着明亮的僧舍,蛛网遮挡着透出火光的窗户,夜晚遮挡万响,只剩下我这个观者。然而,又可能有人正躲在遮挡物的后面注视着我。画家在画面中通过“∨”型山石所营造出的窥探效果,正是为了暗合最后一句诗文,观者便会在阅读的一瞬间,意识到自己的存在、画家的存在,以及发生在不同时空中两道目光的交错。

因此,《千人石夜游图》与诗的本意在告诉我们这幅画就是画家的“妄”念,画中透露出的亲密与沉浸均来源于此,这种对主体感性的强调和放大,一度曾是南宋绘画诗意的来源,此刻经由文人笔墨再度唤醒。沈周曾在诗文中表达过对诗与画的相似理解:“有诗在此境,佳句待人取”57[明]沈周撰,《沈周集》,中册,〈雨中看山寄杨循吉〉,第605页。“山中画与夜,可用随我取”58[明]沈周撰,《沈周集》,上册,“十一月望日至西山,徐永年与徐襄陪宿山农陆逵家,月下作此”,第348页。。这种对我的体验与私情强调,自15世纪末起在苏州文人之中,成为一种愈发明显和浓郁的文化气氛。正如日暮的鼓声进入祝允明的耳朵,变成人世的各种悲苦愁怨。

在绘制《千人石夜游图》的前一年(1492),沈周曾绘制过另外一幅画:《夜坐图》(图17),这幅画以画面上一篇长达448字、占据画面近二分之一空间的记文著名。由于《夜坐记》是沈周罕见自述思想的长文,因而学界早已不乏讨论,59如王伯敏在〈吴门画家的道释观〉中认为,沈周是以道家虚静和佛家“般若绝境”来巩固自己的心理“体验”,是一种儒家的道释观,载《吴门画派研究》。Richard Edwards在“The Field of Stone”中认为沈周是一种佛教态度,Washington(1962)。王正华〈沈周《夜坐图》研究〉则认为,记文中的“静坐”与“多得”应该来自陈献章的思想,并考订了沈周与陈献章的交往情况,国立台湾大学历史学研究所中国艺术史硕士论文,1985年。刘梅琴、王祥龄,〈沈周《夜坐图》与庄子《齐物论》思想研究〉通过比较《夜坐记》与《庄子齐物论》,指出沈周此记文来源道家思想,载《故宫学术季刊》,第14卷第3期。在这里重提的原因是,这篇记文有利于理解《千人石夜游图》的内涵。

《夜坐图》是一幅精巧、独特、具有沈周特征的绘画,画的也是夜景,但是,我们仍不能忽略此画用笔的虚浮、造型的疲软与沈周面貌的差距。并且,《夜坐记》书法锋芒毕露,轻率异常,多有落遢之笔,且全篇文字大小均等,缺少书写痕迹,与沈周书法不类。此外,所用“启南”朱文印非此时间段沈周常用印,亦未见于其他作品。因此,笔者倾向于认为此画应是一张比较忠实于原迹的摹本。有趣的是,这篇记文未见沈周的文集中,却曾被归于祝允明名下。60“明孝宗弘治十四年辛酉(1501)四十二岁”条:“八月既望……舟中书自作《远游二首》《邓攸论》《夜坐记》等一卷。”见戴立强撰〈《祝允明年谱》增补〉,载《书法研究》,2005年第4期。而在祝允明撰,《怀星堂集》卷十二,〈答张天赋秀才书〉中,有与《夜坐记》相似的表述:“是心奴耳目,非耳目奴心。”载《景印文渊阁四库全书》,第1260册,第536页。但笔者认为,这篇记文与《千人石夜游图》中的思想是一致的,应该是沈周所作。

《夜坐记》在内容上与祝允明的《谯楼鼓声记》十分相似,写作的缘由同样是夜晚的声音(这很可能是它被归在祝允明名下的原因)。在这篇记文中,沈周经历了三次思想的转折:首先,夜半睡醒,灯下读书,倦后静坐,渐渐听见了夜晚的各种声音:风吹竹木的声音、犬吠声、鼓声、钟声。并且,每一种声音都激发出不同的情绪和联想(亦如《谯楼鼓声记》),令沈周涌现出创作的欲望。沈周由此回忆起以往的夜坐读书,但“人喧”与“文字”从未使他如今晚一般得到“外静而内定”。61“然人喧未息,而又心在文字间,未常得外静而内定。”抄录自《夜坐图》画上沈周自题,台北故宫博物馆藏,下同。他认为这其中的原因是,声音并未改变,都会进入人耳,但人的身体和心因为被“物役”,即听觉被“铿訇”遮蔽,视觉被“文华”遮蔽。62“且他时非无是声色也,非不接于人耳目也。然形为物所役而心趣随之,聪隐于铿訇,明隐于文华,是故物之益于人者寡而损人者多。”而所谓“铿訇”与“文华”,均指文词之妙。简言之,沈周认为万物之声之所以没有能被他听见,是因为为书籍文词所“役”,即知识阻挡了通过感性去认知自然。

其次,沈周由此意识到,只有当万物之声“与我妙合”,再转化为文词,助我进修,才是一种有益的“物役”。63“有若今之声色,不异于彼,而一触耳目,犁然与我妙合,则其为铿訇、文华者,未始不为吾进修之资,而物足以役人也已。”此处沈周已经区分出两种“物”的不同,前者指知识,即以理性认识自然,后者指经由优先于理性的感性体验自然。

最后,当这些声音都消失后,那些我通过外物感受到的、未来得及变成语言的“志”将停留在我心中。64“声绝色泯,而吾之志沖然特存。”《说文》中“志”与“意”互通,“志”是“之”“心”合成,其意为心之所之,志之于言则为诗。65[汉]许慎撰,《说文解字》卷十下,〈心部〉:“志,意也,从心之,之亦声。”又“意,志也”,上海古籍出版社,1981年,第502页;《诗序》之〈大序〉,“诗者,志之所之,在心为志,发而为诗”,载《景印文渊阁四库全书》,第69册,第4页;《朱子语类》卷五,“心者,一身之主宰;意者,心之所发情者,心之所动;志者,心之所之,比于情、意尤重气者”,载《景印文渊阁四库全书》,第700册,第96页。于是,沈周跳脱出了外物和内心何者为“志”的来源的主体的问题,66“则所谓志者果内乎?外乎?其有于物乎?得因物以发乎?是必有以辨矣。”“事物之理,心体之妙,以为修己应物之地,必将有所得”,即所得既不在于客体,也不在于主体,而在于主体对客体的感知和体验,在人与自然相遇并互动的一刻,并且,客体指的是自然而非知识。而文字与绘画,就如二者被画家精心设计好对半出现在画上一样,是对这种“志”的两种“言说”方式,一种是思想的具象,即文;一个是体验的具象,即画。沈周在弘治元年(1488)一场雪夜所作的《记雪月之观》一文中,已经提到过他对于体验、文字、绘画之间差异的自觉:

盖天将致我于太素之乡,殆不可以笔画追状、文字敷说,以传信于不能从者,顾所得不亦多矣。尚思若时天下名山川,宜大乎此也。其雪与月,当有神矣。我思挟之以飞,遨八表而返,其怀汗漫,虽未易平,然老气衰飒,有不胜其冷者,乃浩歌下楼,夜已过二鼓矣。仍归窗间,兀坐若失。念平生此景亦不屡遇,而健忘日寻,改数日则又荒荒不知其所云,因笔之。67[明]沈周撰,《沈周集》,中册,〈记雪月之观〉,第1121页。

因此,尽管谈佛论道是明中期后文人间逐渐流行的文化风气,僧道与文人也往往保持了友好的往来,但这不等于说沈周的思想是佛教或者道教思想的反映。事实上,由上文可知,沈周的思想与佛教的言象俱弃、否定我的存在,老庄的坐忘物我、追求忘我之境之间,有本质的区别;沈周对绘画的理解也既非仅追求山水之性,亦不止于图绘心中山水。沈周众多的“夜坐”诗歌表明,他确实“性喜夜坐”,如《病中夜雨坐起》《立秋夜坐》《中秋夜坐》《秋暑夜坐》,等等。这些诗中也常常表达相似的观点,如“物性人情静观得,得来还欲费吾言”68[明]沈周撰,《沈周集》,中册,〈病中夜雨坐起〉,第587页。“世缘一向只昏盲,静里观心始自明”69[明]沈周撰,《沈周集》,中册,〈舟中有感〉,第666页。“我初作静观,并喜得静习。纷纷冶游子,此境不足取”70[明]沈周撰,《沈周集》,中册,〈雨中看山寄杨君谦〉,第605页。。

正是因为沈周喜欢“夜坐”与“静坐”并强调“自得”,因而学者方闻与王正华认为,沈周这一思想来源于陈献章的“静坐”和“自得”,二人的相同点是“对自我主体性的重视”。并且,王正华举出沈、陈二人约于弘治六年往来赠答的两首诗和一幅绘画,与沈周为陈献章所作的两首挽诗以证明,即使二人从未会面,但对于彼此是知晓的。71即方闻著,《心印:中国书画风格与结构分析研究》,第四章,陕西人民美术出版社,2006年,第164页;王正华撰,〈沈周《夜坐图》研究〉。王文例举了沈周《画玉台山图答白沙先生陈公甫》、陈献章《沈石田作玉台图,题诗其上见寄,次韵以复》与沈周《闻陈白沙先生讣》(二首)。笔者部分同意二人的观点,即陈献章的许多思想与我前文所讨论的沈周的思想有共通之处,正如左东岭所概括的陈献章之学的“内转性”,即由面向社会转而面向自我个体,由依傍宋儒转而追求自得,从学习圣贤典籍转而强调静中自悟。72左东岭著,〈白沙心学与明代士人人格心态的变异〉,载《王学与中晚明士人心态》,第三章,商务印书馆,2014年,第79―81页。但笔者更同意左东岭的观点,即这种内转性并非始于陈献章,而是由许多文人共同体现出的文化氛围中的内转性转折的倾向。沈周对主体体验的强调,恰好是苏州地区一种突出的代表和先声,这更可能归因于苏州地方文化中对艺文、自然、个体表现的注重,而非单纯得之于陈献章的学术。在这种意义上,沈周的《千人石夜游图》是他个人思想与时代文化转变的具象产物,他通过绘画构造起的个人的、感性的空间,清晰地表明,在自然与艺术之间,我是一座通道;在真与幻之间,个体的体验才是真。因此可以说《千人石夜游图》所破坏的,不仅是观者对绘画的完整性和叙事性的预期,也不仅是传统的构图法则,而是通过破坏显示出绘画观念上的一种转变:个体的经验而不是绘画传统成为画家创作时首先考虑的部分。