院校发展型支持对博士生心理困难的缓解效应研究

——以“因劳致郁”现象为例

郭仕豪

一、问题提出

1.博士生培养中的培养质量与心理健康两难

长时间工作文化已经从正式的学术工作中前延至博士生教育阶段,超负荷的投入可能引发各种异化的现象,例如生活与学习的边界被模糊,不利于博士生的身心健康。有研究发现,博士生的焦虑、抑郁等心理健康问题与高强度的时间投入有关。[1-2]另有针对其他群体的研究发现,超负荷的工作时间投入可能带来较高的相对剥夺感,造成工作与生活的冲突,降低青年人的幸福感、安全感[3],而且相较于体力劳动,脑力劳动的工作时间长度对心理健康(尤其抑郁)的负向影响更大[4]。然而,学习时间投入是提高博士生创新能力的重要途径,是保障博士生培养质量的基本前提,能够显著正向预测博士生收集数据、分析数据、撰写与发表论文、应对论文拒稿等能力,以及发现问题、解决问题、建构知识、提升转化等创新能力[1-5],且时间投入与科研能力的提升可能呈“S”形相关,尽管在“瓶颈期”,时间投入无益于科研能力提升,但经过持续的时间投入并度过“瓶颈期”之后,科研能力的提升将更快[6]。另外,学习时间投入对于博士生是否延毕也有显著影响,每天的学习时间每增加2个小时,延毕的可能性便会降低约14%。[7]

一方面,过多的时间投入可能导致博士生“因劳致郁”,即因在学业上投入过多的时间、精力而导致心理健康问题。另一方面,学习时间投入是提升科研能力、产出科研成果、按时获得学位的基本保证。健康与学业均不可“辜负”,既不应一味地高强度投入,也不应草率地放弃投入。面对两难困境,求助于培养单位或导师等第三方的支持或许是破题的关键。

2.院校对博士生的支持

前人对博士生的院校支持系统进行了研究。总体上,对博士生提供的支持措施主要分为经济支持、心理支持(包括情感、情绪在内)、职业支持和学术支持,少部分研究又衍生出了自主支持(autonomy support)[8]、非指导性支持(non-supervisory support)[9]等类别。关于经济支持,学界通常以资助金额、奖助学金、薪酬(补助)、福利来正面衡量对博士生的经济支持力度,或是通过贷款金额、课余兼职、家庭背景乃至性别、年龄等人口学特质来衡量博士生承担的经济负担。[10-11]关于心理支持,主要包括量身定制的支持服务、一对一的支持服务、研讨会或讲座等不同类型的支持服务[12],情感或情绪方面主要是关心、激励、陪伴、理解[13]、尊重、赞扬[14]。关于学术支持,主要包括帮助学生解决技术问题、树立学术目标、制定研究计划、跟进科研进展、提供学习资源。[13]关于职业支持,主要包括坦诚交流职业生涯、联系潜在的工作机会、鼓励参加职业培训活动、对学术之外的职业持开放态度、提出有用的建议[15],部分培养单位不仅支持博士生从事学术职业,还支持博士生的多元化就业,例如在科研训练中加入职业指导和技能学习,与理论研究、学术写作、课程学习并行,借助社会力量对传统科研训练进行补充[16]。

回顾前人研究可知,学习时间投入与博士生心理健康之间的负向关系得到了验证,博士生支持系统的提供者、支持内容、支持效果也得到了较为全面的分析,但在面对博士生学习时间投入的两难困境时,支持措施或许无法直接替代博士生承担学习时间的付出或劝说博士生减少学习时间投入,那么,第三方提供的支持能否缓解、如何缓解过长的学习时间导致的心理健康问题,目前没有研究结果指明。在高校困难生资助工作中,最常用的资助分类是保障型资助和发展型资助。[17]保障型资助是指以满足基本生活需求为目标的救济性资助,主要资助方式为基于传统的奖、贷、助、减、补等形式对学生进行物质和金钱方面的支持[18];发展型资助是指以金钱、项目、人力等多种更加贴近学生成长成才需求的形式,帮助学生在克服自身困难的同时,提高自身实践技能,实现自身长远发展的功能性资助[19]。从资助的先进性、全面性和育人价值来看,发展型资助均优于保障型资助,是我国现阶段与未来资助的主要方向。本研究借鉴这种资助分类方式,一方面,从内涵上看,是因为发展型资助本身已经超越“资助”本身的狭义内涵,更接近于一种“支持”,保障型资助也带有一定的支持属性,因此保障型与发展型可以被应用于对支持的分类;另一方面,从本研究选择的“因劳致郁”情境上看,前人研究涉及的经济、心理、职业、学术支持本身即具有明显的保障型与发展型分界,金钱的给予具有直接而快速的特征,经济支持能够使博士生在学业过程中减轻负担、获得抚慰,起到一种最基本的补偿作用,但正如教育心理学研究发现的“扇贝效应”,按时发放工资之类的定时强化,只有在强化临近和进行时才具有明显效果,当强化结束后,效果便会骤减[20],因此主要以按月形式定时给予经济支持的效应往往是即时却短期的,心理、学业、职业方面的支持则着眼于博士生的未来发展,具有滞后却长效的发展性特征。本研究主要关注发展型支持对博士生心理困难的缓解作用,并以保障型支持作为参照,以比较发展型支持的效用大小,如图1所示。

二、研究设计

1.样本

本研究使用《自然》(Nature)杂志在2019年进行的全球博士生调查数据,数据涉及博士生培养环境、就读满意度、就业准备等内容,被应用在国内外数十项研究中,具有比较可靠的质量保障。数据共有6 812个样本,由于本研究的因变量题项为排序题,不应随意替换缺失值,故删除因变量为缺失值的样本,剩余样本3 604个。样本的地域分布按数量由多至少为:欧洲37.26%、北美洲或中美洲31.83%、亚洲23.20%、大洋洲3.55%、南美洲2.66%、非洲1.50%,尽管样本的地域分布不均,但鉴于欧洲、北美洲及亚洲的博士生教育在全球领先,具有较大的参考价值,因此地域分布不均的问题对分析结果的解读不构成严重影响。

2.变量

(1)自变量:学习时间投入。使用“每周用在学习上的平均时间是多少”来衡量学习时间投入:20小时以下=1,20—40小时=2,40—60小时=3,60—80小时=4,80小时以上=5。

(2)因变量:心理困难。使用“由于我的博士学习,我担心我的心理健康”来衡量博士生的心理困难程度,尽管心理健康问题并不只包括抑郁一种,但抑郁是博士生面临的最普遍且严重的心理困难,因此借以分析“因劳致郁”之中的“郁”较为适宜。原题为关于学习过程中最担心事项的排序题,最高第一,最低第十四,进行了反向赋分:第一=14分,第十四=1分,并转化为5级计分,1—3分=1,8、9分=3,12—14分=5。

(3)调节变量:支持措施。保障型支持即为经济支持,发展型支持包括心理支持、职业支持、学术支持。经济支持由“你对可获得资助的满意度如何”“你对津贴/经济支持的满意度如何”2个题项拟合而成,计分由7级转化为5级。心理支持由“我所在大学的心理健康服务是量身定制的,适合研究生的需求”“我所在的大学提供充足的一对一心理健康支持”“我所在的大学提供不同类型的心理健康支持”3个题项拟合而成。职业支持由“部门成员会坦率谈论职业生涯的问题”“部门的人愿意让我在学术界之外的领域发展”“部门的人能提供学术界之外职业的有用建议”“部门的人鼓励我参加职业培训和活动”4个题项拟合而成。学术支持由“博士生教育在多大程度上帮你收集数据”“博士生教育在多大程度上帮你分析数据”“博士生教育在多大程度上帮你设计可重复的研究”“博士生教育在多大程度上帮你发表论文”4个题项拟合而成。计分时,非常不同意=1,非常同意=5。四类支持的Cronbach’s α分别为0.712、0.838、0.790、0.842,表明量表的信度较好。探索性因子分析KMO=0.807,Bartlett球形检验近似χ2=13 109.643,sig<0.001,验证性因子分析χ2/df=5.490,RMSEA=0.031,NFI=0.973,CFI=0.977,AVE在0.506 7与0.636 4之间,CR在0.712 9与0.845 1之间,表明模型的结构效度、收敛效度尚可。

(4)控制变量。本研究使用性别、年龄、所在大洲等基本的人口特质,以及长时间工作文化、读博动机等培养环境、个体学习方面的特质作为控制变量。性别计分,男=1,女=0。年龄计分,18—24岁=1,25—34岁=2,35—44岁=3,45—54岁=4,55-64岁=5,65岁以上=6。本土读博计分,是=1,否=0。课余工作计分,有=1,无=0。读博满意度以“从开始读博,你的满意度是”衡量,计分时非常不满意=1,非常满意=5。博士学位期望以“你期望博士学位能改善你的职业前景”衡量,计分同上。长时间工作文化以“在我的大学里有长时间工作的文化”衡量,计分同上。歧视或骚扰经历以“在读博过程中经历过歧视或骚扰吗”衡量,计分时是=1,否=0。生活与工作平衡以“你对生活与工作平衡的满意度如何”衡量,使用SPSS将7级计分转为5级计分。

3.分析方法

首先使用单因素方差分析对经济、心理、职业、学术四类支持措施在群体间的异质性进行简要分析。然后使用逐步线性回归模型,方程(1)和(2)用于检验自变量和调节变量对因变量的简单效应,方程(3)纳入交互项检验调节效应,并比较调节效应的大小。Distress为博士生心理困难,Time为学习时间投入,Support为支持措施,μ为常数项,α、β、γ分别为自变量、调节变量、自变量与调节变量交互项的回归系数,ε为残差。

表1 变量描述

Distress=μ1+α1Time+ε1

(1)

Distress=μ2+β1Support+ε2

(2)

Distress=μ3+α2Time+β2Support+γTime*Support+ε3

(3)

4.共同方法偏差检验

鉴于使用自我报告法收集的数据可能导致共同方法偏差问题,本研究使用Harman单因素检验共同方法偏差。进行探索性因子分析,在未旋转的主成分分析结果中,有8个因子的特征根大于1,第一个因子的方差解释率为19.579%,低于40%的临界值,表明共同方法偏差对本研究的分析不存在严重影响。

三、分析过程与结果

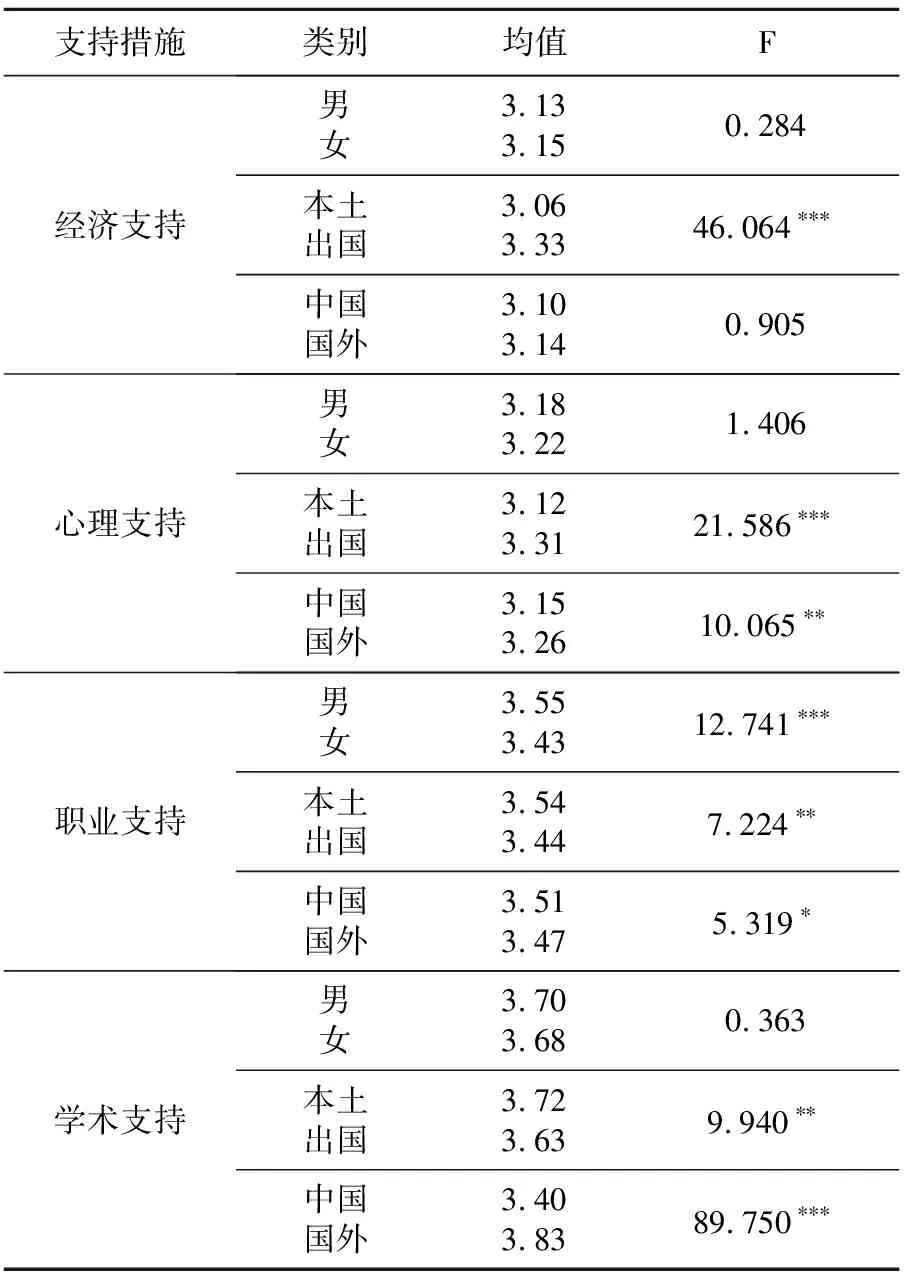

1.支持措施的异质性分析

就性别、是否本土读博、国内外分别对四类支持措施进行单因素方差分析(见表2)。分析发现,在性别方面,仅有职业支持存在显著差异,男博士生(M=3.55)获得的职业支持高于女博士生(M=3.43),表明目前的职业支持向男博士生倾斜得较多;在是否本土读博方面,四类支持措施均存在显著差异,在经济支持、心理支持方面,本土读博(M=3.06、3.12)收获的支持低于出国读博(M=3.33、3.31),而职业支持、学术支持则相反,四类支持措施中差异最大的是经济支持(F=46.064,sig<0.001);在中外方面,经济支持不存在显著差异,而心理支持、职业支持、学术支持存在显著差异,其中在中国读博(M=3.51)收获的职业支持是高于国外的(M=3.47),但在中国读博(M=3.15、3.40)收获的心理支持、学术支持是低于国外的(M=3.26、3.83),尤其在学术支持方面,中国较国外显著更低(F=89.750,sig<0.001)。总体上看,博士生受到的发展型支持的水平高于保障型支持。

表2 支持措施的异质性分析

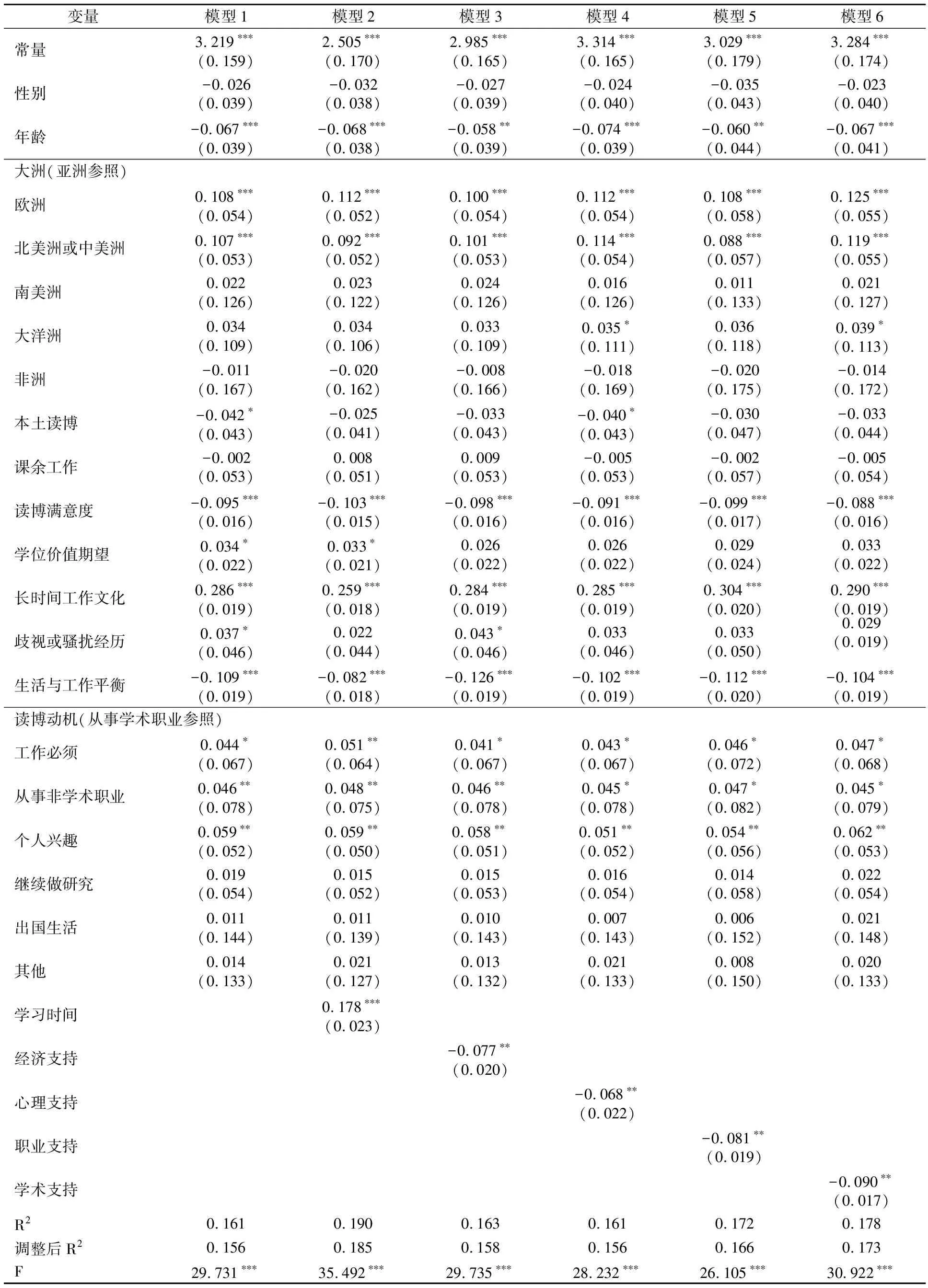

2.学习时间投入与支持措施的简单效应分析

使用模型1检验控制变量对博士生心理困难的影响(见表3)。分析发现,年龄、本土读博、读博满意度、生活与工作平衡能够显著负向预测博士生的心理困难,年龄越大、越在本土读博、生活与工作越平衡,遭遇的心理困难越少;对博士学位价值的期望、歧视或骚扰经历、机构内的长时间工作文化能够显著正向预测博士生的心理困难,对博士学位抱有越大的期望、经历歧视或骚扰的时间越长、长时间工作文化越盛行,遭遇的心理困难越多;欧洲、北美或中美洲的博士生遭遇心理困难的可能性比亚洲博士生显著更大。

表3 简单效应分析

使用模型2检验学习时间投入与博士生心理困难的关系。在纳入控制变量之后,学习时间投入能够显著正向预测博士生的心理困难,学习时间每提高一个单位(20小时),博士生产生心理健康问题的可能性就会提高17.8%。

使用模型3至模型6分别单独检验各类支持对博士生心理困难的影响。在纳入控制变量之后,经济、心理、职业、学术四类支持措施均能够显著负向预测博士生的心理困难,支持每提高一个单位,博士生陷入心理困难的可能性就会降低约7%至9%(-0.090<β<-0.068)。

3.支持措施的调节效应分析

将学习时间投入与支持措施标准化处理之后构筑交互项,使用模型7检验保障型支持(经济支持)的调节效应,使用模型8至模型10检验发展型支持(心理、职业、学术等)的调节效应(表4)。回归模型的VIF均在1至2之间,小于临界值5,表明不存在严重的多重共线性问题。分析发现,作为一种保障型支持,经济支持的交互项系数虽为负(β=-0.027),但调节效应并不显著。三种发展型支持均有显著负向的调节效应,且效应值均大于保障型支持,其中心理支持的调节效应最小(β=-0.040,p<0.05),职业支持的调节效应居中(β=-0.046,p<0.05),学术支持的调节效应最大(β=-0.049,p<0.05)。

表4 调节效应分析

四、结论与讨论

1.研究结论

面对时间投入在博士生培养质量与心理困难方面造成的两难困境,院校的支持措施或可缓解博士生的心理困难。分析发现:其一,经济、心理、职业、学术四类支持在性别、本土或出国读博、中国或国外方面存在显著的异质性,总体上发展型支持的水平高于保障型支持;其二,“因劳致郁”现象在博士生群体中普遍存在,随着学习时间投入增加,心理健康问题发生的可能性也会增加;其三,每种支持措施均能够单独缓解博士生的心理困难,但对于“因劳致郁”现象,仅有发展型支持可有效缓解,而保障型支持无法有效缓解,而且发展型支持的缓解作用更大。

2.讨论

高强度的时间投入使博士生陷入心理困难,不仅是因为身体疲劳或生活与学习的失衡,也可能是因为对“劳而无获”的担忧,以“因劳致郁”为代表的心理困难在本质上是对风险的恐惧。本研究发现,培养单位、导师使用心理支持、职业支持、学术支持来缓解“因劳致郁”是一条可行的途径。发展型支持的缓解作用之所以显著有效,是因为能够从根本上对冲“劳而不获”的风险。对博士生进行支持如同医病存在“治标”和“治本”的区别。有时看似无关的支持可能“治本”,而看似直接的支持却可能仅限“治标”。

发展型支持中的职业支持与学术支持不执着于解决当下的难题,而是致力于为未来做准备。职业生涯发展与学术能力提升事关博士生的未来出路、成就的阈值上限等发展前景,也是困扰大多数博士生的难题,然而在经济发展趋缓、竞争内卷化的背景下,即使在学业上投入大量时间也可能在职业和学术发展上受阻。因此在职业和学术方面进行支持能够使博士生在向学业投入大量时间的同时,能够有收获、有希望、有底气,在很大程度上能够将职业、学术发展方面的不确定性转变为积极的确定性,是“授渔”而非“授鱼”,是“治本”而非“治标”。至于心理支持,无论是导师给予的心理支持还是院校提供的各种心理辅导服务,不仅帮助博士生纾解心理压力,而且能够为博士生的心理进行赋能,增强心理抗逆力和情感方面的调节能力。长期焦虑甚至抑郁在博士生群体中是一种普遍的现象[21],这与读博过程中的场域文化复杂、机构组织失序及科研本身的高难度、低成功率等现实困境有关[22]。心理支持虽然无法直接解决这些现实困境,却能够帮助博士生“有勇气”直面现实困境和问题根源,劝解博士生坦然接纳“劳而不获”的风险。

反观作为保障型支持的经济支持,仅起到“授鱼”而非“授渔”的作用。为博士生提供的金钱只能缓解当下的困窘,且金钱本身是一种可消耗的资源,而且当缺少经济收入来源的博士生耗光获得的金钱资助而再次陷入经济困窘时,又只能重新“仰人鼻息”,“劳而不获”的风险并未从本质上得到改变。

3.启示

在博士生培养过程中,培养单位和导师需要以风险管理为思路,加强发展型支持,对保障型支持进行优化。在对博士生进行发展型支持时,需要在职业支持、学术支持“做精”“做细”,例如在培养目标上将市场化培养与学术化培养结合,让博士生在毕业发展之际具有更多的就业选项,即使在学术界发展,也能够适应学术职业本身的社会分工特质,迎接挑战。尽管,保障型支持对博士生“因劳致郁”的缓解作用有限,但它对于心理困难具有显著的缓解作用(β=-0.077,p<0.01),因此有可能在其他的心理困难情境中发挥功效,不可轻易废止。而且经济拮据本身也是博士生可能面临的困难,当“一分钱难倒英雄汉”时,提供基本的经济保障同样具有必要性。保障型支持与发展型支持并非二元对立,而是一体两面。因此,除了强调保障型支持,还可以将其用于弥补发展型支持所顾及不到的“盲区”,即拓展保障型支持解决即时性困难的功能。除了继续将经济支持作为最基本的保障型支持之一,院校及导师还需要对博士生可能遭遇的即时性困难有所预见,并及时给出针对性的解决方案,在困难产生之初便有效干预,以防止小风险“拖”成大危机。

——王永平教授

——陈桂蓉教授

——拜根兴教授