老年教育课程目标的现实构建

——以“精神发展”为内核要素

李 洁

2019年至今,蔓延全球的新冠肺炎疫情令老龄化社会中长期潜伏的“数字鸿沟”问题凸显,折射出当下我国部分老年群体无法共享社会文明成果的严峻现实。这在某种程度上不仅反映了我国构建老年友好型社会的任务依旧艰巨,也反映了建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国的目标尚需努力。在这种形势之下,肩负重要使命的老年教育应该做出怎样的行动?本文将从老年教育课程设计与实施的角度来探讨该问题。

一、课程目标:老年教育课程设计与实施的灵魂与方向

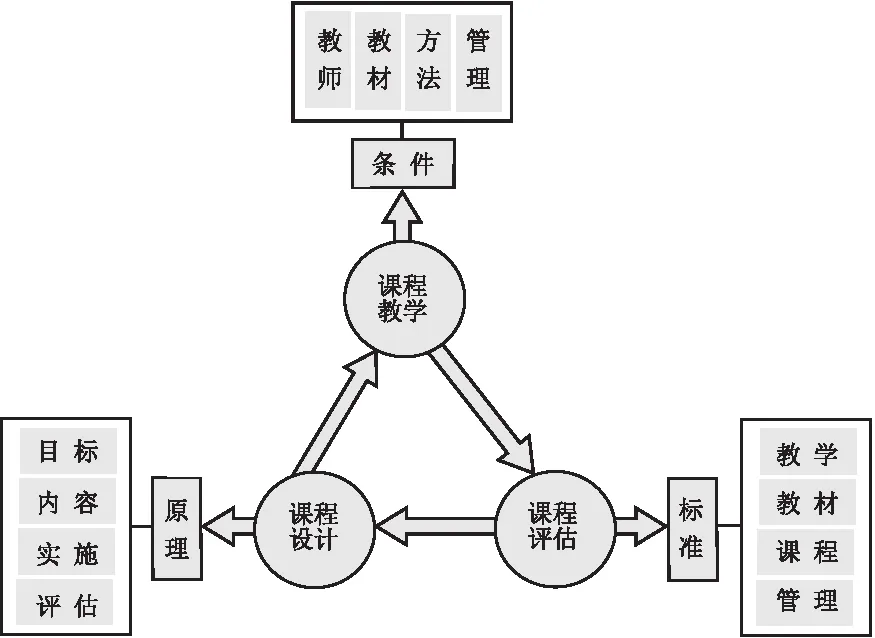

在学校教育管理中,教学管理是所有教育管理工作的中心,而课程管理又是教学管理的核心内容。正如课程教学理论家奥利弗(Oliver)曾说,“教育即实施课程”[1],可见课程的重要性。课程实施在本质上既涵盖将新的课程方案付诸实践的过程,又涵盖将新课程制度化、推行课程计划地过程。前者需要各种相关群体(教师、行政人员、专家)的共同合作努力,后者要靠教师发挥主观能动性,通过教学实践来落实。[2]换言之,从狭义来讲,实施课程即教学[3];从宏观来讲,课程实施是一个至少由课程设计、课程教学与课程评估三个关键环节所构成的不断循环变革的动态过程(见图1)。

图1 课程实施活动的流程与要素

进一步而言,课程教学作为最重要的中端核心环节,它的实现需要与之相配套的各种条件要素,如教师、教材、方法、管理(如教学进度的安排与推动等)。课程评估作为最重要的后端结束环节,它的实施需要一系列评估标准,如教学评估标准、教材评估标准、课程实施评估标准、课程管理评估标准等。课程设计作为最重要的前端起始环节,它的启动则需要一套原理来指导,即课程目标、课程内容、课程实施和课程评估。[4]也就是说,在课程实施的整个过程中,居于课程设计原理首位的课程目标的定位与确认才是指引整个课程顺利实施和推进的灵魂与方向。换言之,课程目标既是老年教育教学活动的出发点和归宿,也是判断学生发展水平和学校办学质量的依据。因此,对于老年教育课程的实施与管理而言,首先确定老年教育课程的目标,才是推动老年教育目的付诸实践的最关键一环。

二、精神发展:老年教育课程目标的内核要素

既然课程目标的设定是指引整个课程顺利实施与推进的灵魂与方向,那么无论是课程研究者还是实践者,都应以它的现实构建为首要任务,其重中之重是必须为课程目标找到它的内核要素。从应然上看,针对老年的特殊性,老年教育课程目标应有既不同于未成年也不同于成年人教育的内核,即精神发展。那么,何谓精神发展,精神发展对于老年、老年幸福和老年教育有怎样的意义和作用,以至于它可以成为老年教育课程目标的内核呢?

1.精神发展即精神性的增长

精神发展的内涵是建构老年教育课程目标的精神发展之维的基础。美国学者基布尔(Kibble D.G.)认为,精神发展意味着一个人的精神性——即与自我、他人、自然和超然的关系,以及一个人的生命意义和生活目的的意识与理解的逐渐增长。[5]贝利克斯(Belickis I.)认为,精神性是与人类对自我意识、自尊、辨别和感知他人和自己的精神价值和精神力量的能力理解和感觉联系在一起的,它是精神发展和精神教育的一个层次;它是教育过程中培育的一种精神文化。[6]从这些学者给出的定义来看,精神发展就是指精神性的增长,而精神教育或等于精神性教育,是促进精神发展的重要途径。那么,要想知道什么是精神发展,必须首先弄清楚何谓精神性。

虽然有研究发现最早的宗教在人类生活中起作用的证据可以追溯到50万年前的中国旧石器时代所产生的头骨仪式[7],但“精神性”这一术语对中国研究者而言却是近年从西方引进的新事物。有关精神性的概念界定经历了宗教的精神性(精神性与宗教性相混淆,互为通用)、人文的精神性(不再强调信仰与神的关系,而是强调人的潜能或成就)、科学的精神性(脱离宗教的科学概念)这三个阶段。在中国当下“无神论”占主流文化的背景之下,科学的精神性概念更为适用,它可以从功能和本质两方面来界定:从功能上看,精神性是一种自然的、与生俱来的人类能力,超越了特定的文化与宗教传统和教义,是人类在面对压力或生活危机时维持生活满意度的一种有用的内在资源[8];从本质上看,它是指一个信仰和态度体系,通过与自我、他人、自然环境统一,或者与其他超自然力量的联系来赋予生活以意义和目的,是一种更高力量的存在,并体现在个体的情感、思想、经历和行为中[9]。

根据精神性的定义,西方学者对精神发展的内涵进行了演绎,归纳而言,主要包括四方面:(1)寻找生命意义与目的。即寻找生命存在的价值感和希望感,以此为核心内容统领着其他所有方面;(2)自我完善与整合。强调与自我的关系,寻求和发展内在力量或资源,以应对生命的不确定性,能够与自我和世界和平相处;(3)加强生命关联性。即寻找自我与他人、社会、自然和宇宙的相互联系感,从中体验生活的意义感和方向感;(4)获得超越性。即达到或超越一般经验极限的能力;超越或克服身体或精神状况的能力、意愿或经验;获得健康和自我愈合的能力;对某种神圣如生命、道德或法律等的敬畏、好奇和神秘感,能够获得新的视野[10]。就获得超越性而言,心理学家荣格(Jung)认为,能够以超然的态度对待生活和死亡,即获得智慧[11]。

2.精神发展是老年期的本质

1947年初,世界卫生组织(WHO)对健康的定义中就包括精神的部分,并称之为“身体、心理、社会和精神上的健康,不仅仅是没有疾病和虚弱”[12]。超个人心理学代表人物威尔伯(Wilber)认为,完整的人格发展应当至少涵盖身体、心理、灵魂、精神等四种成分,其中,精神是最为重要的,利于促进自我的整合。[13]心理学家埃里克森(Erickson)指出,基于自我的再整合的自我完善或接纳能够形成自我的统合感、整体感,这是老年期的主要任务。[14]心理学家荣格也认为,伴随自我反省增长的越来越多的精神目标与追求是从中年到老年这一成熟过程的一个自然部分。[11]老年学家托恩斯戴姆(Tornstam L.)则将人们从中年步入老年的过程中所发生的精神变化称之为“超老化观感”(gerotranscendence)的发展。[15]精神性倾向于在成年晚期增长,尤其当个体可能探索他们生命和存在的更大意义,如当老年人面对角色地位和身份的变化、应对疾病、从丧失中恢复、处理日常生活局限和普遍从关注“未来”转向专注“此时现在”时,老年人要比年轻人更强烈地依赖精神性以解决生活的不利情境[16]。

老年学家卡瓦诺(Cavanaught J.C.)将老化分为三级程度:初级老化(primary aging,即正常过程,与疾病无关,身体重要器官的受伤与磨损发生在生理、社会和心理等方面的变化);中级老化(secondary aging,伴随着不同种类的晚期病症,它将阻碍个体的正常功能);三级老化(tertiary aging,发生在当一个家庭成员或亲密朋友的死亡或灾难,如战争、自然灾害等带来丧失时,个体正常功能会因此而衰退,精神抑郁、人格异常、身体功能下降等)。[17]可见,个体老化最为严重的是精神上的创伤与衰退,它可能会直接导致生理、心理、社会等正常功能提前衰退甚至死亡。死亡学家科尔(Corr C.A.)等人发现,若濒死之人不能从精神层面完成寻找到生命的意义与希望的任务,那么他或她亦不能完成身体、心理和社会等其他层面满足需要或减少丧失的任务。因为生命有了意义和希望,才能有应对一切生活挑战的勇气。[18]

综上,来自心理学、老年学、死亡学等领域的学者从各自角度论证了老年期的本质即精神发展。那么,老年教育应满足老年期发展的这一本质要求,而这正是精神发展能成为老年教育课程目标的内核要素的根本原因。

3.精神发展是老年幸福感之源

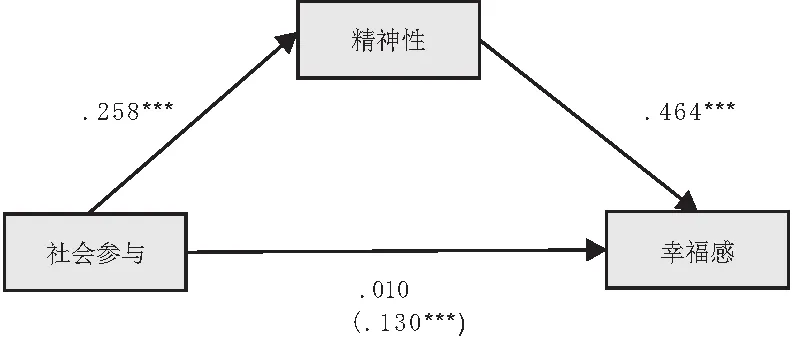

老年教育的目标在终极意义上与大教育的根本目的是一致的,即实现人的和谐发展与幸福生活。那么,老年教育应该如何助力老年幸福感获得?精神发展又在老年教育助力老年幸福感获得中起到怎样的作用?基于这一思考,笔者根据已有的精神性及幸福感的相关研究设计了下面的一项试验——探索精神发展在社会参与和幸福感之间的作用。

首先假设精神性在社会参与度(指参与工作、学习、宗教、志愿、社区活动、单位活动及其他活动等的频率)和幸福感之间起到中介作用。然后,利用自编社会参与度量表、中文版豪登精神性评估量表和纽芬兰纪念大学幸福量表[19],对来自全国9个省或直辖市的16个城市的758位50—100岁之间的老年人①进行了调查,收集了有关社会参与度、精神性和幸福感的第一手数据。统计结果显示:老年人的社会参与度较低,分别与精神性、幸福感积极相关;老年人的精神性水平较高,与幸福感积极相关;老年人幸福感处于中等水平,且老年人精神性在社会参与度与幸福感之间起完全中介作用(见图2)。

图2 精神性在社会参与度与幸福感之间的完全中介作用

最后,根据结果提出两个主要结论:(1)促进老年人社会参与度提高其幸福感,仍是我们迎接老龄化社会挑战应长期坚持的一项基本国策;(2)各类活动项目的设计者应重视老年人社会参与的质量而非数量,即以满足老年人的精神发展需求、促进其精神性增长为核心目标而展开社会活动项目的设计与策划。只有能够满足老年人精神发展需求、促进他们精神性增长的教育学习活动,才能最终实现老年人的幸福感提升,教育活动与幸福感之所以积极相关,完全是因为精神发展居中所致。

总之,以往的精神性研究启示我们:精神发展是幸福感之源。而我们的这项本土化研究揭示:精神发展恰是通过老年教育走向老年幸福的必经之桥梁,这为将精神发展作为老年教育课程目标的内核要素又增添了一个强有力的理由支撑。

三、错位与缺位:老年教育课程目标构建的现实状态

综上,精神发展之于老年期、老年教育活动及老年幸福感的重要性可见一斑,老年教育工作者必须尝试将精神发展作为内核要素纳入到老年教育课程目标的现实建构之中。然而,从实然上看,老年教育实践中普遍可见的是忽略精神发展目标的错位现象,通常表现为两种倾向。一种是国际社会普遍从人与社会共同发展视角出发,以促进老年人通过参与社会发展并共享社会发展成果来实现老年人的自我发展与成功老龄化为旨归。最有代表性的是联合国大会于1991年12月16日通过的《联合国老年人原则》(UnitedNationsPrinciplesforOlderPersons)(第46/91号决议),被称之为“老年人宪章”,其强调的是独立(独立自主决定自己的生活、工作和学习)、参与(拥有融入社会和服务社会的机会)、照顾(享有被照顾与保护的权利)、自我充实(享有自我发展的机会与资源)和尊严(受到尊重和公平对待)。此外,2002年,世界卫生组织(WHO)发布《积极老龄化:从论证到行动》《积极老龄化:政策框架报告》等政策性文件中明确了积极老龄化的三大支柱,即通过实现健康(主要表现在生理、心理、社会适应能力的各个方面,都应保持良好的状态)、参与(以老年人自愿为前提条件,并且身体情况允许的状态下参加家庭和社会活动)和保障(主要表现为对老年人的多种社会福利,例如经济和法律等,以保障其权利在行使过程中得到平等对待)。目前,这些政策思想已成为世界各国开展老年教育实践与研究的指南。

另一种是我国社会从注重老年人的休闲活动与生活生命质量视角出发,促进他们的自我发展与健康老龄化。最直接的体现是老年教育的重要法律渊源——《老年人权益保障法》,因受到《联合国老年人原则》的影响,其立法任务条款明确规定,“健全保障老年人权益的各项制度,逐步改善保障老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件,实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”[20]。此后,国务院办公厅发布的《老年教育发展规划(2016—2020年)》在指导思想中明确提出,“以提高老年人的生命和生活质量为目的,让老年人共享改革发展成果,进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐,努力形成具有中国特色的老年教育发展新格局”[21]。此外,我国目前已出台的5部地方老年教育条例中也普遍明确“发展老年教育应当以老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐为目标,有益于老年人身心健康,提升老年人生活品质,提高思想道德素质和科学文化素质”。在这些政策思想的指导下,我国当前社区老年教育的供给依然停留在满足老年人休闲娱乐等层面。[22]

从本质上看,上述两种倾向均以参与活动(个人或社会的)为目标,其思想基础是哈维格斯特(Havighurst)的活动理论说,即老年人参与的活动越多,其生活满意度越高。[23]该思想基础与“精神发展是老年期的本质以及老年幸福感之源”的主旨是偏离的。

从实然上看,在老年教育理论研究中,普遍可见的是课程目标的缺位。在为数不多的理论研究中,鲜有涉及有关课程目标建构的议题。中国知网数据库中,以“老年教育目标”为检索词,仅有2条记录;以“老年教育课程”为检索词,共有55条记录,这些研究所谈论的主题全部是关于老年教育课程的建设与开发,以及老年教育课程体系建设的内容。可见,由于老年教育领域缺少对教育目标、课程目标等基本理论问题探索,这不仅令老年教育学科的建设失去了根本的依托,也常常导致老年教育实践发展的价值定位模糊不清。因此,基于目前我国老年教育课程目标建构中存在的错位与缺位的实然状态,笔者将尝试探讨并弥合相关问题。

四、泰勒“三因素”:老年教育课程目标建构的基本维度

“现代课程理论之父”拉尔夫·泰勒(Ralph W.Tyler)认为,如果要对课程目标做出明智的选择,就必须考虑三方面的因素:一是学科专家的建议(在确定课程目标的过程中首先要考虑学科本身的功能);二是对学生的研究(学习者的需要是确定课程目标的基本依据);三是对当代社会生活的研究(学校课程要反映社会政治、经济、文化发展的需要)。[1]

1.老年学习者需求维度:精神发展与理解并应对丧失

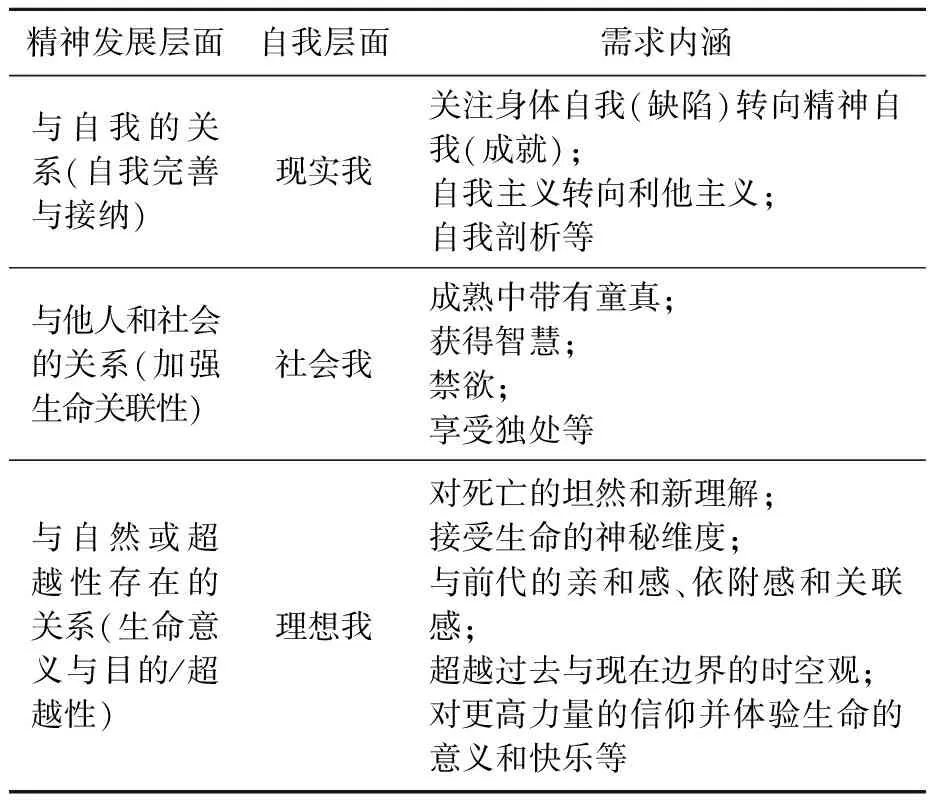

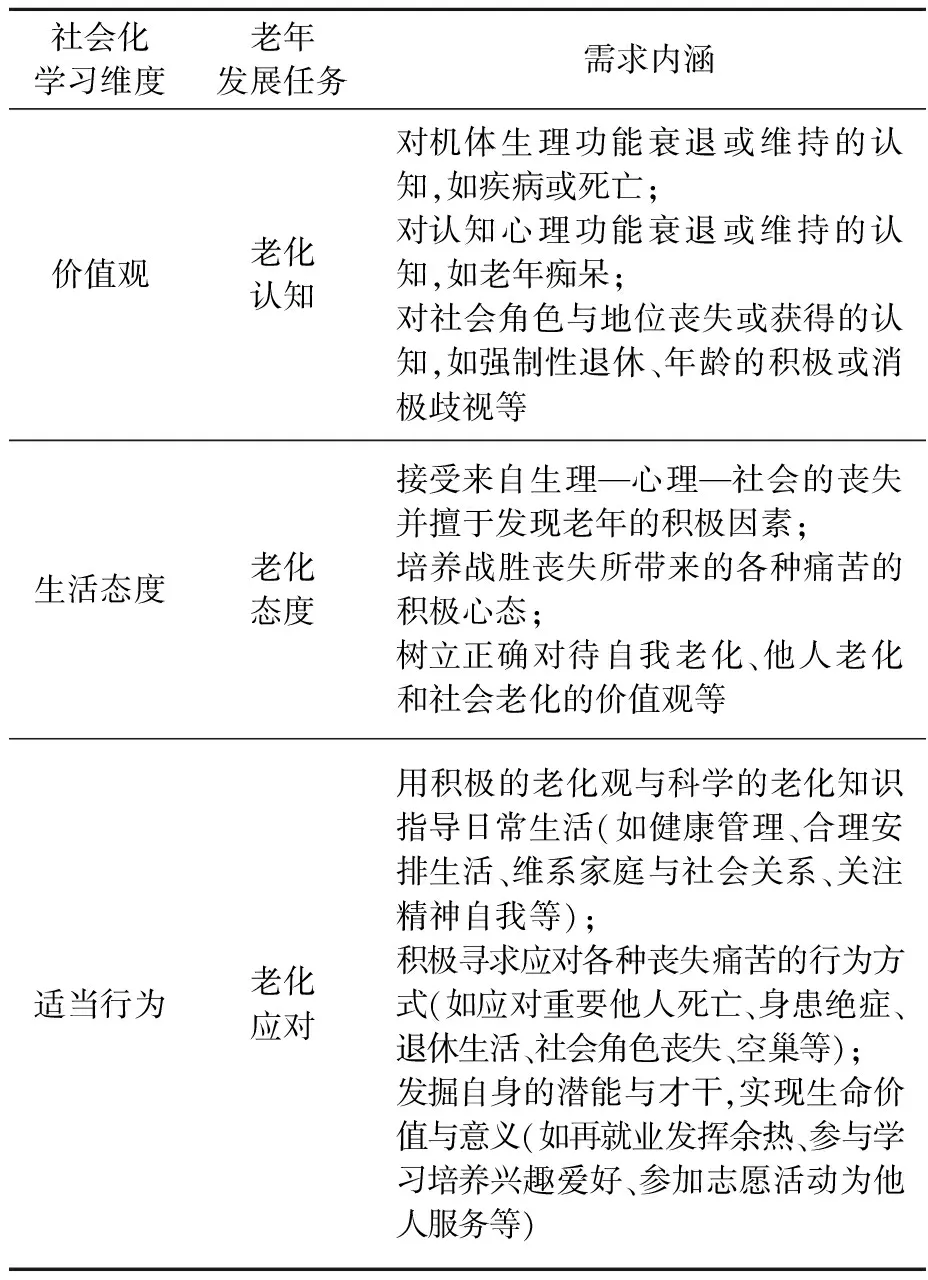

老年学习者需求是最为基本和核心的视角,它反映了老年期的本质特点。依据教育过程中并列并存的两个方面(即心理—人—社会/教育),老年学习者需求可细分为个体心理需求与社会化需求。一方面,个性心理需求即精神发展需求。如前所述,精神发展包括寻找生命意义与目的、自我完善与整合、加强生命关联性和获得超越性四个方面的内容,这四个方面的发展是通过人们的生活体验而实现的,即一个垂直维度(与超然的关系)和一个横向维度(与自我、他人和自然的关系)。因此,可以依据与自我、他人和社会、自然或超越的关系,建构基于自我再整合的精神发展的学习需求内涵[24](见表1)。

表1 基于自我再整合的精神发展的学习需求内涵[24]

另一方面,社会化需求即理解并应对丧失(loss)。社会化即个体为了成为某种文化的成员,而学习其价值观(认知)、生活态度(情感)以及适当行为(行为)的过程。[25]如果说老年期的积极本质是精神发展,那么与它相对的消极本质则是不断地丧失。正如老化的科学概念之表述:个体发生在生理、心理和社会等多维度的变化过程,它是一个持续终身的,从发展到成熟、再到衰老或丧失,最终死亡的过程。[26]对此,日本心理学家井上滕也认为,老年期的本质虽然是丧失(包括身心健康、经济上独立、与家庭和社会联系、生存目的、生存意义),但并不在于丧失了什么,而在于如何理解和应对这些丧失。面对丧失,老年人可以在积极地接受挑战中获得发展的动力,也可能在消极的逃避绝望中丧失存在的意义感。[27]因此,我们可以依据老年期理解并应对丧失的社会化发展任务来解析学习需求内涵[24](见表2)。

表2 基于老年期理解并应对丧失的社会化发展任务的学习需求内涵[24]

2.学科发展需要维度:整合老年教育学、批判老年教育学与教育老年学

在我国,探讨老年教育学科问题的研究非常稀有,主要有:1990年,熊必俊等人《老年学与老龄问题》一书中较早地提出了“老年教育学”的概念;2009年,董之鹰编著《老年教育学》第一次给“老年教育学”下了定义并系统探索了老年教育学科的理论体系;2019年,杨德广在《教育研究》上发文倡导建立老年教育学;2021年,笔者在《比较教育研究》上发文探讨西方老年教育学科思想问题;2022年,《宁波大学教育科学报》《现代远程教育杂志》陆续刊登若干探讨老年教育学科建设的文章。可见,老年教育学科思想目前在我国依然不够成熟,老年教育学学科化任重道远,更未有人从学科发展需求角度探讨老年教育课程目标的建构问题。而早在20世纪八九十年代,西方就有多位学者尝试建构教育老年学的实践目标。

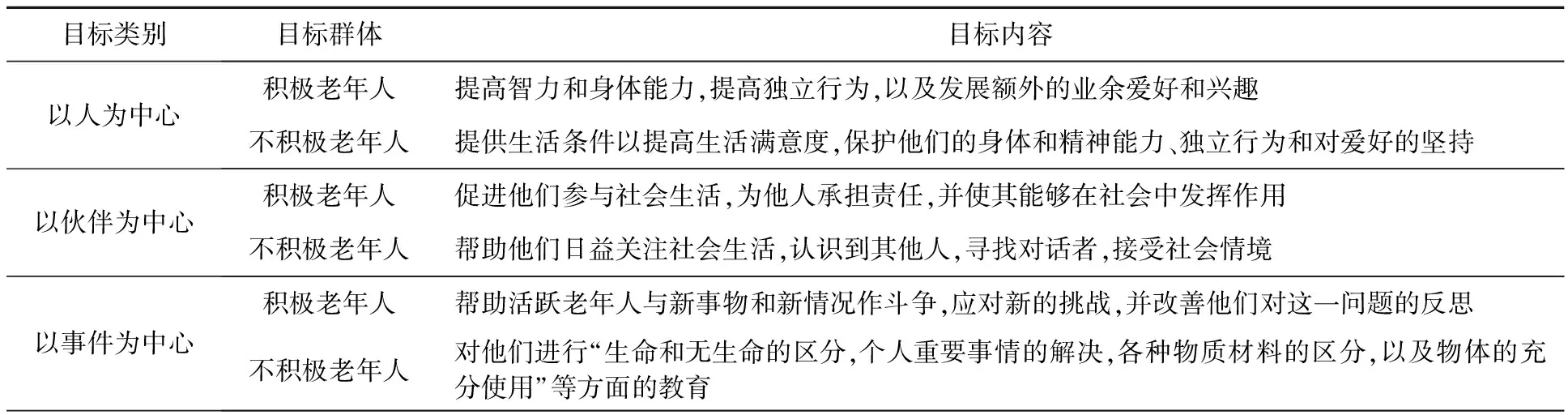

20世纪50年代,德国就开始了老年教育研究,因而它也是最先提出老年教育学(geragogy)概念的国家。经过半个多世纪的发展,德国的老年教育学升华为整合老年教育学(integrative geragogy)——一个包含社会工作、护理学和教育学等多个学科思想的整合概念。[28]梅德尔(Maderer P.) 认为,整合老年教育学的宗旨是保护脆弱老年人的能力、提高生活质量和生活满意度。具体目标可分为以人、伙伴和事件为中心三类,这些目标会依据老年人是否仍积极地管理他/她的生活而相应地发生变化(见表3)。[29]

表3 整合老年教育学的具体目标

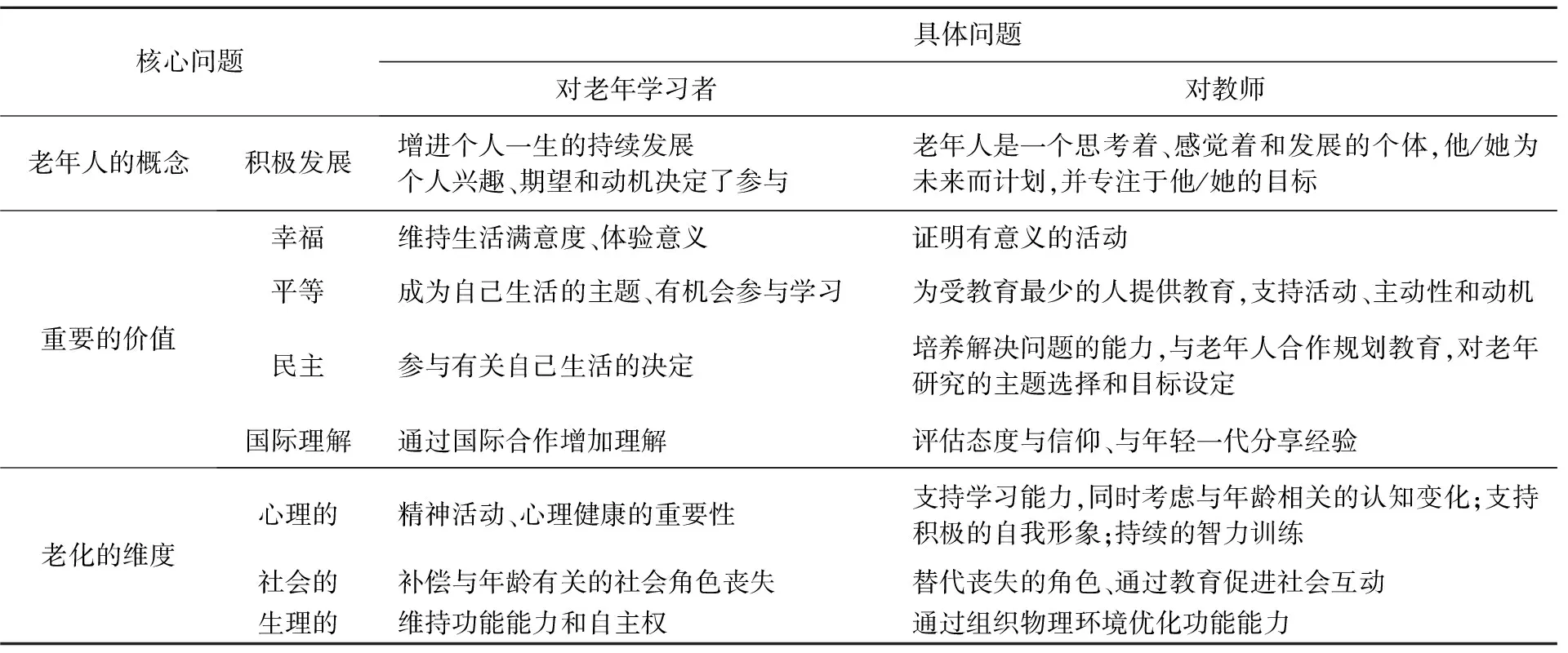

英国在20世纪八九十年代开始探究老年教育学,提出了批判老年教育学(critical geragogy)的概念,倡导应将老年教育作为一种让老年人意识到他们在社会中的地位、提升生活质量与自我实现的方法,其宗旨是帮助老年人实现平等、民主和幸福。学者鲁斯(Ruth J.)立足于该思想并结合老年期的本质与任务构建了老年教育学的实践目标[30](见表4)。批判老年教育学思想也得到了学界许多学者的认可。

表4 批判老年教育学的基本问题[28]

美国在20世纪七八十年代开始对老年教育学进行探讨,形成了教育老年学(educational gerontology)——一个融合了成人教育学和老年社会学两个学科发展的概念,主要探讨关于老化和为了老年人的教育活动和理论研究,包括三个领域:以老年人为对象的教育,以所有人为对象的老化教育,以老龄工作者(教育、研究、服务等)为对象的老年学教育。[28]这是目前国际上流传最广、接受度最高的学科思想,它为“教育成为应对老龄化社会挑战的有力武器”的愿景提供了理论支撑。但因为它的理论构架较为宏大,突破了传统的对老年教育的认知边界,因而目前尚未有人探讨过其具体目标的设置。

3.社会发展需要维度:高质量的可持续发展目标

一般而言,以学习者需求为课程目标的内容来源属于个人本位,即以促进个体个性发展为目的;而以社会发展需要与学科发展需要为课程目标的内容来源,在本质上都可以归为社会本位视角,即使受教育者社会化,使之成为符合社会准则的人,以保证社会的稳定与发展。虽然教育的终极目的是促进人的发展,但通常情况下,学科发展需要融入社会发展的需求以令教育与社会之关系和谐,从而达到人与其关系之和谐。只有如此,教育的目的才能最终实现。比如,上述梅德尔和鲁斯的目标建构中,明显后者相对完善,因为他不仅将老年期的本质(老年是一个积极发展的阶段)和任务(理解并应对生理的、心理的和社会的老化)融到目标中,还将社会发展的需要(促进国际合作增加理解)和学科发展需要(批判老年教育学)融到目标中。但由于鲁斯的工作完成于20世纪80年代末,正值二战结束40多年。当时的老年人都是曾亲历二战的一代,因此他所说的“通过国际合作增加理解”主要包括两层意思:一是老年人有义务重新评价他们对国家及战争与和平问题的态度和信仰;二是这种经历若能以一种有教育意义的方式来传达的话,战后的年轻一代可以从老一辈的经历中吸取教训。[30]显然,目标已不适应当下社会的发展。

21世纪,和平与发展依然是世界各国谋求的主题。我国倡导的和谐社会,世界卫生组织倡导的老年友好型社会和健康、积极、成功老龄化战略,联合国所倡导学习型城市和可持续发展目标等,均可以被纳入当前教育老年学的实践目标。不过,从联合国2000年、2015年分别通过的17个可持续发展目标来看,其宗旨在于以综合方式彻底解决全球面临的社会、经济和环境3个维度的发展问题,从而转向可持续发展道路。其中,有关教育、健康与福祉的目标则与教育老年学的联系最为紧密。如和谐社会,老年友好型社会,健康、积极、成功老龄化战略和学习型城市的构建均可以视为实现教育、健康与福祉目标的行动策略。显然,可持续发展更具有高屋建瓴的作用,而我国近年提出的促进教育高质量发展的目标,即教育发展更加公平、均衡、协调、全面、创新、优质、可持续和安全[31]亦是推动教育、健康与福祉的非常重要的行动策略,因此也可将它融入当下教育老年学的实践目标之中。

五、整合模式:建构老年教育课程目标的精神发展之维

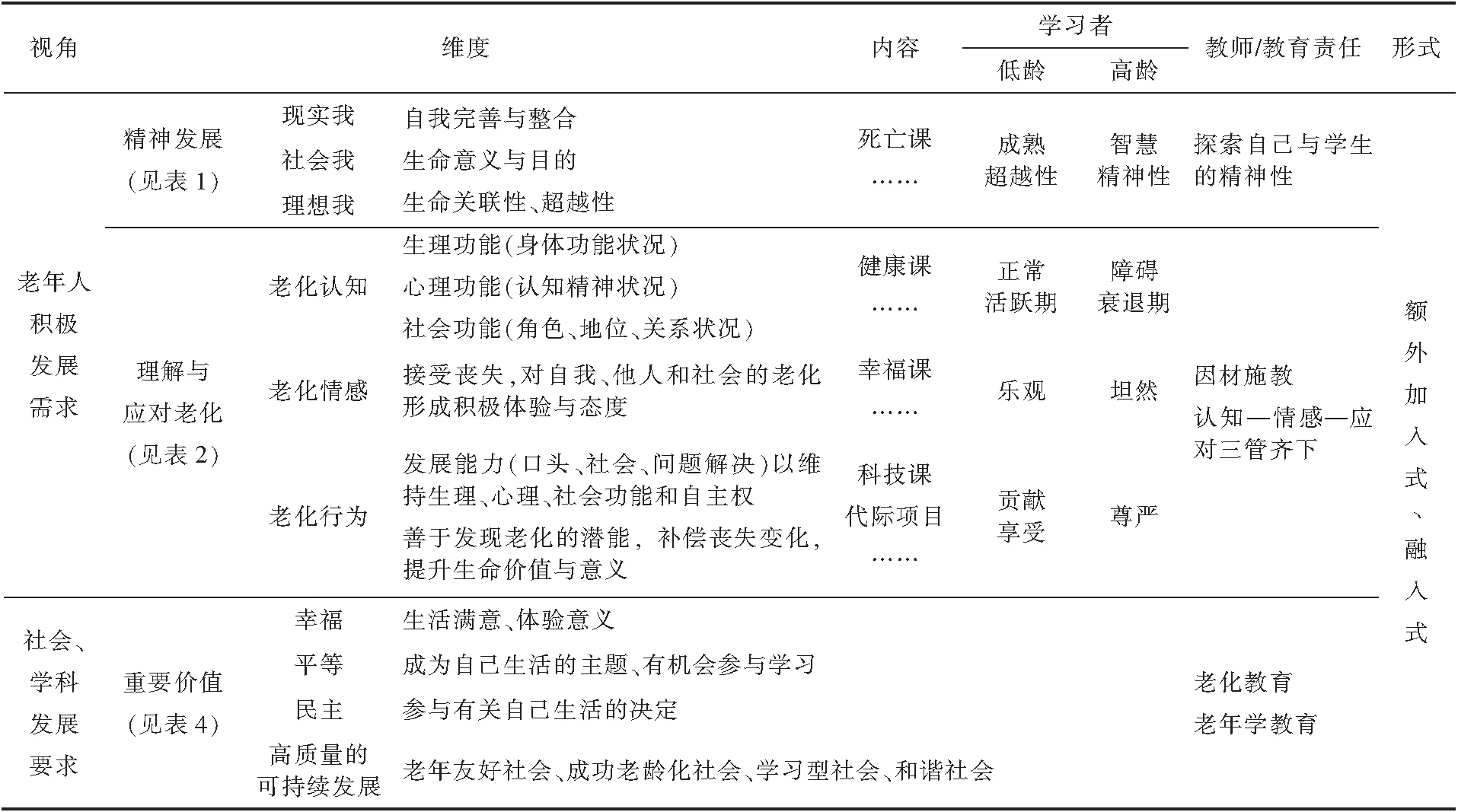

虽然课程目标的最基本来源是老年学习者需求,但亦不能脱离学科发展与社会发展的需要而独立存在。因为思考任何教育问题,包括思考和制定课程目标,都不可能脱离和超越人与社会的关系、教育与人的关系、教育与社会的关系,以及这些关系之间的关系。[32]教育老年学实践目标除了有历史局限性之外,西方学者鲁斯的目标建构中既没有精神发展之维,也没有面向全社会成员和相关行业专业人员的老化教育。因此,笔者尝试建构一个包含精神发展之维、整合的、可通用的老年教育课程目标,如表5所示。

表5 建构老年教育课程目标的精神发展之维

表5中,“维度”是指老年教育课程目标建构的基本框架和依据,分三级层次。“内容”是依据维度由学校或教师决定开设的具体课程(表中课程是举例,省略号代表还有许多其他或待开发的课程)。值得注意的是,同一课程可以实现多个维度的目标(如心理健康课既能够帮助自我完善与接纳,也能帮助寻找生命意义与目的),而同一维度的目标下也可以开设多个课程(如老化认知的社会功能维度即可以开设婚姻家庭关系课,也可以开设婚姻家庭法律咨询课等)。精神教育的课程“形式”可以采取额外加入式,即单独设置一门课程与原有课程并行(如直接开设哲学课和死亡课帮助老年人探寻生命的意义与目的),也可以采取融入式,即将精神发展内容融入已有课程(如将帮助老年人发现生命的价值与意义融入代际学习项目的教学目标中;将消除数字鸿沟带来的代际冲突、促进代际和谐以加强生命关联感融入科技课的教学目标中)。

“教师”首先自己应成为精神性的且懂得探索学生的精神发展的人,才可能成功地开展精神性教育,至少应做到贯彻因材施教和注重学生认知—情感—行为的协同发展的教学原则。“学习者”可分为低龄和高龄。针对不同学习者有不同的实践目标:通常在老年学校或社区里处于正常活跃期的低龄老年人需要精神发展来获得面对老化的乐观心态,学会享受老年生活并发现潜能为社会做贡献;而在养老院或医院里处于障碍衰退期的高龄学习者需要精神发展来获得坦然面对死亡的勇气和尊严(零歧视、零瘫痪、零自杀)。[33]在养老院或医院等护理情境中的老年教育还应发展自己特定的实践目标或原则。

社会与学科发展所要求的幸福、平等、民主和高质量的可持续发展等“重要价值”首先可以通过融入已有课程中的方式来传递。比如婚姻家庭关系课程,在良好家庭关系的相处模式的学习中融入平等、民主和幸福的观念,不仅可以改变中国传统家庭中亲子关系边界模糊和混乱的局面(如将老年人从应该为子女抚养孙辈的传统养老生活中解脱出来,重构平等、民主的亲子关系,令他们有机会参与学习,追求属于自己的老年幸福生活),而且还可以延伸到全社会建构和谐代际关系、促进健康和福祉的高质量的可持续发展的目标。另外,这些“重要价值”也可以通过针对全社会成员在学校内外展开的老化教育和针对相关行业的专业人员的专业老年学教育来传递。

从上述的初步尝试来看,要想通过课程的设计与实施来实现老年教育课程目标的精神发展之维,不仅需要终身教育系统内(包括老年教育和其他教育)各相关群体的共同努力,还要有终身教育系统之外(医疗、健康、卫生、康养、社会工作等)的社会各相关群体的通力合作支持。总而言之,这是一项系统的、可持续发展的、利在千秋的宏大伟业。只有发展这样的老年教育事业,才能真正解决当下社会各种突发的新问题,当然也才能应对未来社会可能发生的、不断涌现的各种新情况、新挑战。

注 释:

① 近年来,有西方学者认为,老年学习适用于50岁及以上年龄的人,可参见:Withnall A.Learning in later life:What can universities do? In J.Field,J.B.Schmidt-Hertha,and A.Waxenegger(Eds.),Universities and Engagement:International Perspectives on Higher Education and Lifelong Learning[M].New York:Routledge,2016:156-166。笔者认为,不能单纯以法定退休年龄来界定老年,降低老年教育的年龄门槛,符合老年教育或老化教育的对象要转变为面向所有人的理念;同时,群体的扩大也尽可能地体现了其异质性的特征。

——《教育学原理研究》评介