《木兰诗》中的情感资源及其传译效果对比分析*

朱义华 冯小宸

(江南大学外国语学院,江苏无锡 214122)

0.引言

近年来,中华优秀传统文化“走出去”成为中国推动中西文明交流互鉴与提升民族文化自信的重要方式,同时西方对中国传统文化的信息需求也促使中国加快民族文化与典籍外译的脚步。作为我国南北朝时期乐府民歌中最为经典的长篇叙事诗,《木兰诗》(或《木兰辞》)流传至今,其多模态外译传播方式与载体让花木兰“替父从军”的传奇故事被广大西方受众所熟知。这其中,情感维度的传译功不可没。语言文字不是纯粹的符号表征,往往具有表达人类思想与情感的意义潜势。这种或隐或显出现在字里行间的情感资源与情感语义,影响着观众的阅读体验与感知共情,对理解语言形式简洁但文化意蕴深厚的中华文化典籍更是如此。

情感记录积极或者消极的感受,与行为判断和事物评价共同组成态度系统(Martin & White 2005:35)。态度作为评价理论的支撑性内容,对语言交际起着极为重要的作用,已成为翻译研究中的重要对象。本研究将引入评价理论态度子系统中的情感资源概念,基于语料库标注手段对Hans H.Frankel(中文名为傅汉思,以下简称为Frankel)译本Ode of Mulan(1976)、汪榕培译本The Mulan Ballad(1998)与许渊冲译本Song of Mulan(1992)进行分析,通过对比直观展现《木兰诗》三译本对于原诗中显性与隐性情感资源以及其他情感语义表征手段的不同处理方式,以期为典籍英译中的情感语义传译提供参考。

1.《木兰诗》中的情感意义及其研究

情感是评价系统的核心,态度表达首先通过情感体现,即使是最客观的态度也包含一定的情感因素(刘世铸2009:22)。古代文言典籍或作品,虽整体上文风简洁含蓄,但其中往往也隐含着丰富而细腻的情感资源,对这些情感资源的翻译处理则最见于细微之处。《木兰诗》属于古代民歌作品,多追求固定乐律中简洁含蓄的情感诉说,其情感资源系统中既包含显性评价又涉及大量隐性评价,两者相结合,使这首古代民歌中各类情感糅合,趋于立体饱满。例如,“唯闻女叹息”的忧、“愿为市鞍马”的孝、“壮士十年归”的勇、“出郭相扶将”的喜与爱……可见,《木兰诗》属于情感资源丰富型文本,这些情感的翻译与传递对完整传译《木兰诗》的意义,呈现花木兰的形象具有举足轻重的作用。

评价理论视域下的中华典籍研究多聚焦原文与译文的忠实情况(刘晓琳2010)与不同评价资源的处理方式(李鸿春2015;丁立,刘泽权2021)。在有关英译《木兰诗》的主要研究中,王峰和刘雪芹(2012)从词汇、句子和语篇层面探讨了中外不同译者的风格,而肖海燕(2012)则讨论了《木兰诗》借助影视化手段助力文学作品跨文化再生的过程。当前,相关文献较少关注翻译中原诗中情感资源及其语义传译的效果,而这种状况可能导致海外受众在理解与欣赏原诗过程中产生情绪错位,不利于切身感受原作的节奏变化与情绪演变,进而影响这一古典诗歌的对外传播与接受。因此,本研究尝试从情感角度出发对《木兰诗》三译本中的情感资源传译情况进行个案分析与探讨。

2.评价理论下的情感范畴及其应用

情感是人类与生俱来的表达资源(Painter 2003:191),说话人利用这些语言资源来表达某个事件或现象对其情感的影响,并从情感的角度评价该事件或现象(司显柱,庞玉厚2018:97)。情感因素是功能语言学评价理论态度子系统下的主要观测维度。通观态度系统,它是指“心理受到影响后对人类行为、文本/过程及现象做出的判断和鉴赏”(刘立华2010:1),位于评价系统的核心位置。近年来,态度系统已经在文学文本(刘晓琳2010)、新闻文本(胡美馨,黄银菊2014)、政治文本(侯奕茜2021)等各类文本的翻译研究中得到广泛的应用,且有部分学者从情感分析出发对态度资源丰富的文体进行了研究(张钫炜2018;王树槐2020),尤其是还有个别研究聚焦态度子系统下情感、判断和鉴赏三种资源在文言文本与对应译文中的分布差异(陈梅,文军2013;李鸿春2015),为本研究分析情感资源及其传译效果提供了启示。

情感的表达往往以词汇作为载体。“词汇可以用来表达言语者的情感,对行为做出判断,以及对各种经验现象表达自己的价值取向”(陆礼春2014:39)。评价理论(Martin & White 2005:49-51)从词汇入手,将基于内容的情感范畴分为3 类:不/快乐(un/happiness),不/满意(dis/satisfaction)和不/安全(in/security),为情感资源的判定提供了评价标准与参照模型。本研究的对象是作为古典诗歌的《木兰诗》,全文短短330 余字(不含标点,不同版本有几个字的差异),含有大量涉及情感意义的拟声词、动作词、数量词等,因此该诗情感资源丰富。然而,为了更好地突出木兰的家国情怀,聚焦木兰果敢忠勇与淡泊名利的高贵品格,全诗情感的表达与流露整体偏含蓄。为使情感资源的判定更加具体化,适应文言表达分析的需要,本研究在评价理论情感范畴模型的基础上进一步区分了情感资源的指向性,包含对内(对自己,即对自己内心世界情绪的体验与感知)与对外(对他人,即对外部世界情绪的体验与感知)两种情况,便于将含蓄情感资源具体化来进行分析与对比研究,具体参见图1。

图1:情感范畴模型(基于Martin & White 2005)

3.《木兰诗》及其三个译本的情感资源标注

3.1 研究对象与语料

作为一首经典的长篇叙事诗,《木兰诗》讲述了木兰女扮男装替父从军,凯旋后放弃功名利禄,回到家乡后才袒露自己女性身份的故事。木兰的故事传颂至今,其翻译也引起了国内外读者与学者极大的兴趣。本研究将选取《木兰诗》原文本与Frankel、汪榕培和许渊冲三个英文译本作为语料进行对比研究。

3.2 研究问题

因《木兰诗》属乐府诗歌,具有中国古代文言写作特征,除直接借助评价词汇进行显性表达情感外,存在大量隐性情感资源的使用,以借景抒情、托物言志。因此本研究着力探讨如下三个问题:(1)原诗中的情感资源是怎样呈现的?传递了怎样的情感?(2)三个译本对于情感资源语汇是怎样翻译的?是否再现了原诗中的情感表达效果?(3)三个译本对于情感资源的处理有哪些异同?可能原因是什么?

3.3 研究工具

本研究引入UAM Corpus Tool Version 6.2 工具进行情感资源的标注。UAM Corpus Tool 作为语料库标注工具,已广泛用于各类资源的标记。本研究对象为古典诗歌,存在大量隐性情感资源,借助UAM Corpus Tool 进行语料标注并得出相关统计图表进行分析将有助于开展原文与译文情感资源及其表达方式的直观对比。

3.4 研究步骤

为便于进行情感资源类别判定,首先将《木兰诗》原文及三译本视为四个独立语篇在UAM Corpus Tool Version 6.2 语料库工具中进行情感标注,以保证各个文本间情感资源分析的独立性,避免受到原文内容的预设影响。为最大程度准确判定,对《木兰诗》及其三个译本的情感资源标注分为四步进行:第一步,依据情感范畴关系图对带有显性评价态度的情感资源词语进行标注;第二步,对可能触发评价态度的隐性情感资源词语进行标注;第三步,浏览全文,对可能遗漏的或根据上下文判断为错误标记的情感资源词语进行审查与核对;第四步,在全部标注结束后,对原文与译文中情感资源词语进行比较与分析,同时留意原文中除已标注的情感资源之外的其他情感语义表达手段及其翻译,综合考察《木兰诗》情感意义的传译情况与效果。

4.《木兰诗》及其三个译本中的情感资源与传译效果分析

4.1 《木兰诗》原文与译文中的情感资源

4.1.1《木兰诗》原文中的情感资源词语统计

经统计得出原诗共有情感资源词语40 个(含少量重复词),依据它们的词性,可得表1:

表1:原诗情感资源词语使用情况

从词汇入手,评价理论中态度资源可以划分为显性态度评价资源和隐性态度评价资源。显性态度资源本身具有积极或消极性,而隐性态度资源则依赖即时语境获得态度意义(郭铭,孙蕊2021:64)。就情感资源标记而言,显性评价词语或显性情感词语多在文章中表现为直抒胸臆或者明显带有情感倾向的态度评价性词语,在简洁含蓄的古典诗歌中出现频率相对较少。在《木兰诗》原文中,直接描写人感受的显性情感评价词语共有4 个动词,它们分别是“叹息、愿[2 个]、惊惶/忙”,其余均为间接表达或隐含情感判断的隐性情感词语(36 个,含14 个动词)。不难看出,原文借助动词类隐性情感词语传递情感的情况最多,但大部分可根据语境对其情感范畴进行辨认,例如,“飞”强调穿越关隘和山岭的速度,以行军速度之快代表着木兰对前方战事的担忧以及快速奔赴现场进行处置的急切心态,是一种“不安全——不安宁(对自己)”的情感表现。同理,“(百战)死”代表着“不安全——不安宁(对自己)”与“不快乐——悲悯(对他人)”的情感,“赏赐(百千强)”代表着“快乐——喜爱(对他人)”与“满意——满意(对他人)”的情感。不难看出,这些情感资源词语很多都承载着双重情绪。又如“相扶将”“理(红妆)”“霍霍(向猪羊)”是听闻木兰即将凯旋归来后家人欣喜的表现,既有“欢乐(对自己)”的情绪,也有“喜爱(对他人)”的情绪,以表达对木兰凯旋归来的期盼、欣喜与对她本人的赞美与喜爱。

4.1.2《木兰诗》原文与译文中情感资源词语统计结果

为便于观察,笔者将Frankel、汪榕培和许渊冲的译本分别记为FTT、WTT 和XTT,将原文记为ST,所标注的情感资源词语数量记为N。依据图1 中的情感范畴模型,原文与译文中情感资源词语的统计结果如下:

据表2 可见,原文共标注情感资源词语40 个,其中“不/快乐”22 个,占比55%,是全文的情感主线。这说明木兰初闻可汗点兵后忧国忧家的焦虑与她凯旋归来后国人与家人的喜悦是全诗重点内容。三位译者在情绪表达上趋于统一,译文中表达“不/快乐”的情感词汇数量也在50%左右(48.8%~55.3%)。三个译文版本中的情感标注词汇数整体上高于原文,Frankel、汪榕培和许渊冲分别为47,44,43 个。这既是出于赞美木兰勤劳勇敢,不慕名利的需要,也符合中文偏含蓄而英文偏直接的情感表达倾向。这种差异也反映在中外译者情感资源标注结果的差异上,Frankel 的译文情感标注词汇数最多,情感表达在三位译者中最为直接。

表2:《木兰诗》原文与译文情感资源词语统计表

而从下文表3、表4 与表5 可以看出,三位译者对于原文“不/快乐、不/满意、不/安全”情感资源的感知和理解均有不同。与原文中的情感资源使用相比,Frankel 译本稍微强化了“不快乐”与“不安全”情感资源(13 个)的使用,均比原文(9 个)多使用4 个,汪榕培和许渊冲则分别明显强化了“满意”(原文7 个,汪译12 个)与“安全”(原文2 个,许译5 个)的情感语义。这说明国外译者更多关注木兰自身出征前的担忧情绪,用以反衬木兰的高贵品质,而我国两位译者则更多从木兰身边人,即他者的积极情绪与反应来映衬木兰的优秀品质。此外,从表4 可以看出,全诗不论是原文还是译文均未出现“不满意”的情绪,可见面对国家安危,木兰没有丝毫的抱怨与不满。同样,天子、将士与木兰身边的亲人对木兰的胆识与才干也是非常满意与钦佩。

表3:“不/快乐”情感资源词语标注统计表

表4:“不/满意”情感资源词语标注统计表

表5:“不/安全”情感资源词语标注统计表

古典诗歌的英译需要译者对文字进行“文言文——白话文——英文”的二度转换与传译。在处理过程中,译者通过对原文内容的理解、情感感知与翻译时对情感的调节、表达引导着目的语读者在词汇语句中直接或间接感受到原作的情感,建立读者与作者情感共鸣的桥梁。然而,不同的译者对于情绪感知理解、调节表达的把控力度与细致程度也存在一定的差异。例如,从上述表3、4 与5 的数据可计算得出,Frankel 译本的情感资源标注中共计有35 处是“对自己”的情感,12 处是“对他人”的情感,两者相差23处,与许译本两者相差17 处(“对自己”30 处,“对他人”13 处)与汪译本两者相差8 处(“对自己”26 处,“对他人”18 处)均高,而“对他人”的情感传译则是三个译本中最低的。这说明Frankel 更多地关注了《木兰诗》中“对自己”的感情叙述,说明Frankel 的译法迎合了英语重个体感受与自我情绪表达的倾向,而汪榕培与许渊冲在翻译中兼顾了“对自己”与“对他人”的情感平衡,比较符合中国人讲究整体和谐的思维与照顾他人感受的处世态度。

4.2 《木兰诗》情感语义传译效果与不同译本的异同分析

4.2.1 显性情感资源的传译效果与译本异同分析

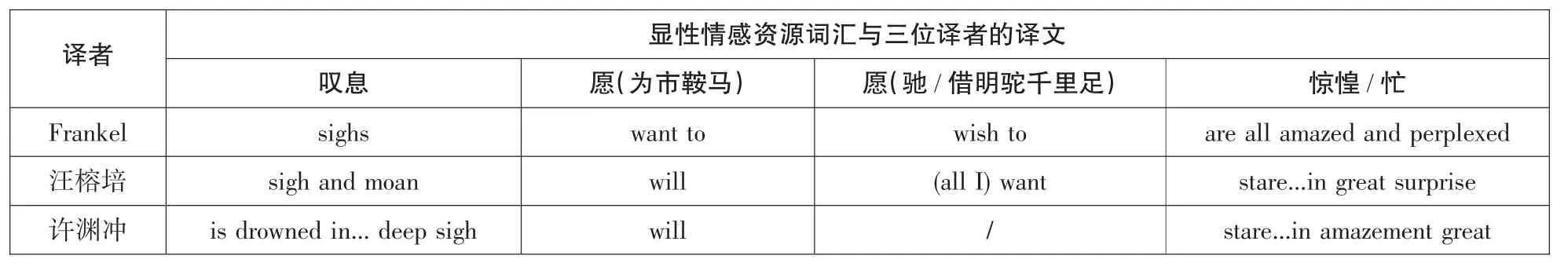

就原文4 个显性情感词汇的翻译(见表6)来看,除许译本有一处通过上下文语境间接体现而没有采用对应词语来翻译之外,其他均有明确的情感词语进行对应传译,三个译本在翻译手法上无明显差异。这说明三位译者均注意到原诗意欲传达的情感资源——或感叹、或愿意、或惊诧,把木兰了解到“可汗大点兵”的焦虑与担忧,立志代父从军的决心与勇气,淡泊名利而甘于平凡的高尚品格与追求,军中同僚见到木兰女儿身后的惊喜与诧异进行了充分的再现与传达。这也符合翻译的一般规律与追求,即实现语义上的对等。

表6:原文中显性情感资源词汇及其对应译文

一般来说,动词的情感语义潜势往往需要结合语境来分析,但少数情绪负载型动词本身就具有明显的情感倾向,属于显性情感资源词汇,比如表6 中的动词。以“叹息”一词为例,三位译者均选择带有“sigh”的译文形式来翻译——Frankel 译为“sighs”,汪榕培译为“sigh and moan”,许渊冲译为“is drowned in her deep sigh”。“sigh”一词的词典释义为“to take and then let out a long deep breath that can be heard, to show that you are disappointed, sad, tired, etc.(Hornby 2009:1862)”,因此它本身就带有“失望,悲伤”等显性情感语义。再配上“唯”这一程度副词,对全诗的情感演进与人物形象塑造发挥了重要的作用。

[1] ……唯闻女叹息。

...You only hear Daughter’s sighs.(Frankel)

...Its whir is drowned in her deep sigh.(许渊冲)

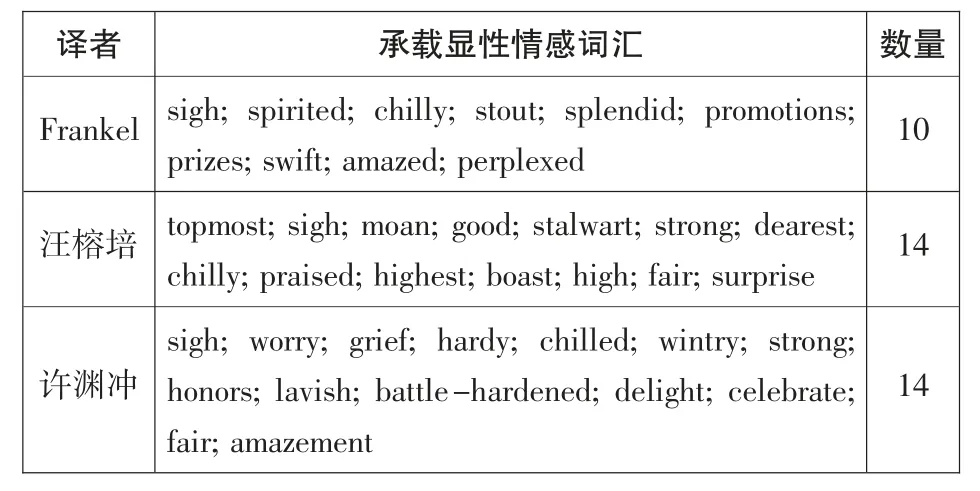

与原文显性情感资源偏少形成鲜明对比的是,译文的显性情感资源(见表7:Frankel 译本10 个,汪译本14 个,许译本14 个)明显多于原文(4 个)。这说明,三位译者除了还原原诗中显性情感资源之外,还将原文中隐含的情感表达,甚至部分物化对象与描述进行了情感显化或拟人化的处理,目的都是为了便于西方读者更好地理解并接受木兰的英勇形象与高贵品格,实现共情效果的最大化。从表7 可以看出,汪译与许译对于显性情感词汇的使用均多于Frankel,可能与中国译者比外国译者更能领会原文中的隐性情感并希望全部传达给读者的心态有关。

表7:译文中显性情感资源词汇汇总表

表8:描述家人喜悦之隐性情感资源词语统计表

4.2.2 隐性情感资源的传译效果与译本异同分析

我国古代诗歌常用借景或托物的叙述手法,其中往往隐含情感的流露与表达。隐性情感资源的使用能够留给读者足够的思考空间,侧面烘托氛围,展现情感意义。在《木兰诗》中,承载隐性情感资源的词汇种类颇为丰富,除了动词外,还有形容词、副词、数量词、拟声词等。

比如,上例[1]中的程度副词“唯”就是隐性情感资源词语。对于它的翻译,Frankel 与汪译本都在文中对应了“only”一词,从听的结果角度说明了传播出来的声音只有“叹息声(sighs/sigh and moan)”。而许译本从“唯闻”的原因出发阐释了当时的环境中并非只有单一的“叹息(sigh)”声,而是通过描述织布机发出的隆隆声响都被淹没(is drowned in)在叹息声中来突出叹息声的沉重,情感基调也更加沉重。《木兰诗》虽是采用第三人称叙述视角,但诗中的情感词语却很多用于描写木兰的心境。通过综合运用显性与隐性情感资源词汇,译者强化了读者作为“观察者”的身份,有利于增强读者的共情心理(Zhao & Li 2021:20)。因此,对于例[1]中“唯闻女叹息”的翻译,三位译者均将其中的情感都归为“不快乐——痛苦(对自己)”的范畴。从隐性与显性情感词汇综合使用的数量上来看,Frankel 有两处(only, sighs),较汪榕培(only,sigh, moan)与许渊冲(drowned, deep, sigh)的译文少一处。可见,两位中国译者通过情感词汇显隐结合的方式比Frankel 更加强化了木兰听到可汗点兵消息后心中的深深担忧,也为后文反衬她的果敢英勇做了很好的铺垫。又如:

[2] ……赏赐百千强。

...(gave out)...And prizes of a hundred thousand and more(.Frankel)

...and given piles of treasures she can boast.(汪榕培)

一般来说,因时差导致的生理节律紊乱会影响运动表现,教练或体能教练在制定训练和比赛计划时必须考虑这一点。时差的适应与跨越的时区有关系,通常跨越2个时区以上就会有时差反应,而跨越4个时区以上,特别是7~8个时区时,各种身体的生理节律会发生明显的紊乱,适应时差通常需要9天左右的时间,因此在此期间的训练时间安排与训练强度要进行合理安排。前三天主要进行调整训练,第四天开始可以逐渐加量并转为正规训练[18]。体能训练最好放在下午进行,将上午特别是临近中午的时段留给技能训练,因为依赖中枢神经系统的唤醒水平在临近中午时达到顶峰。在早晨进行渐进性的热身非常重要,可以防止僵硬的关节和肌肉受伤。

...(Honors) and gifts are lavished on warriors all.(许渊冲)

“赏赐百千强”中包含三个隐性情感词语,即动词“赏赐”,数词“百千”以及在此处作为副词使用的“强”。如果基于图1 中的情感范畴模型来分析,这些词语传达了天子“快乐——欢乐(对自己)”“快乐——喜爱(对他人)”与“满意——满意(对他人)”的情感,说明天子龙颜大悦,充满了对木兰的喜爱及其军功的赞赏。三位译者在译文中均使用了显性与隐性情感资源,除了“boast”表示“欢乐(对自己)”的情感,其他均为“满意(对他人)”的情感。Frankel 的译文从天子的视角出发,描绘了天子对木兰的褒奖与赏赐,烘托了木兰的骁勇善战,与后文中“当户理云鬓,对镜贴花黄”的温婉女子形象形成强烈情感对比。汪译借助定语从句将“treasure(所赐财物)”的介绍视角转换到木兰主体,预设了木兰作为有血有肉的人,体现了她得到赏赐后的“欢乐(对自己)”。然而,木兰有异常人的是她并不贪恋财物,与之相反,她只愿还乡,更加突出了木兰的传奇色彩与高尚品格。而许译在此处对情感态度的处理并非采用对应翻译来饱满宣扬,而是结合前面的“策勋”情况对比一笔带过,将此句概译为“honors and gifts”,借助一种类似留白的手法对情感作了降温处理,反而有助于深化读者心中木兰淡泊名利的印象。

而从三位译者的叙述视角来看,汪译与许译均将原文的天子视角改易为全诗主人公,即木兰的视角,分别采用“given piles of treasures she can boast”与“are lavished on”来翻译,其中汪译中的“boast”一词带有明显的“自豪感”,而许译中“lavished”一词“慷慨感”十足,通过被动语态的运用再现了木兰被大量赏赐的情形。这种翻译手法使天子隆恩与木兰不图富贵名利、只求回归家乡的质朴心愿形成鲜明的对比,更突出了对木兰淡泊名利之高尚品格的赞美之情。而反观Frankel 对此处的翻译处理,保持原诗中的天子视角,沿用了前半句“策勋”时所使用的颇为平淡的动词短语“give out”来翻译“赏赐”,且对数量词“百千”的直译处理丧失了汉语概数的美学意义,导致原文丰富的情感语义与对主人公品格的刻画出现了一定程度的弱化。

正如例[2]中出现的“百千”,《木兰诗》存在较多采用数量词来表达隐性情感意义的情形,如数字“十”“百”“千”等在原诗不同场景的运用传达了强烈的情感效果。例如:

[3] 将军百战死,壮士十年归。

Generals die in a hundred battles.Stout soldiers return after ten years...He gives out promotions in twelve ranks.(Frankel)

Countless men die on the battlefields.While other men return with swords and shields.(汪榕培)

In ten years they’ve lost many captains strong.But battle-hardened warriors come back in delight.(许渊冲)

原文中的“百战”“十年”作为虚指,体现的是战争之多、时间之长,更容易让读者对骁勇善战的木兰产生崇敬之情。与两位中国译者处理数量词的综合方法不同,Frankel 完全采用直译。他的这种处理手法也可能与他作为外国译者对于中国文化与情感的具身体验与感知较少有关,因为情感的反应与个人的主观体验和行为有重大联系(Mauss et al.2006:590)。对于不太了解中国文化内涵的西方读者来说,Frankel 直译的做法也许可以有助于消除他们的阅读障碍,但却牺牲了中华语言文化中数字运用的独特美学价值。作为中国译者,汪榕培和许渊冲深谙原文虚指与互文修辞之道,翻译时进行了灵活处理。汪译将数量词隐去,许译则在互文基础上保留了部分数字并补充了语境,两位译者将重点放在展示战争伤亡的惨烈,从而暗示着和平的来之不易。

战死沙场和荣耀凯旋的情感之间存在明显的悲喜过渡,因此译文存在情感范畴之间的不断变化。比如,在例[3]中,许渊冲在一开始就使用“lost(牺牲)”一词表达“悲悯(对他人)”情感。在这种悲壮的语境下,他随后增译“strong”一词,这是属于“满意(对他人)”与“信任(对他人)”的情感范畴,既缓解了壮士牺牲所带来的悲凉情绪,同时也反向突出了战争的残酷:战争所“lost(牺牲)”的都是“strong(强壮)”的将士们。而后他译凯旋之士的“delight(愉悦)”,则变成了“欢乐(对自己)”的情感范畴,看到荣归战士的喜悦心情可以适当安抚为牺牲战士所悲恸的读者,从而使读者情感跟随原诗人物的情绪一起跌宕起伏,实现共鸣。

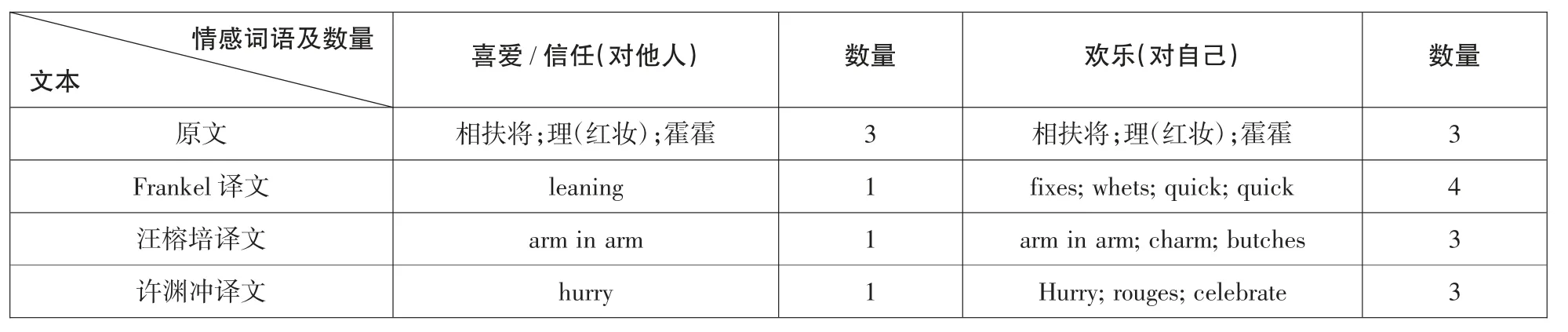

木兰凯旋后,对于家人反应的描写也是诗歌情感抒发的重要场所。在原诗中,家人的情绪兼有“欢乐(对自己)”与“喜爱(对他人)”,而对这种细腻情感的把握对译者来说就显得格外重要。

[4] ……爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

...When Father and Mother hear Daughter is coming,they go outside the wall to meet her,leaning on each other.When Elder Sister hears Younger Sister is coming, she fixes her rouge,facing the door.When Little Brother hears Elder Sister is coming, he whets the knife, quick quick,for pig and sheep.(Frankel)

...On hearing that Mulan will soon be home, her parents leave the courtyard arm in arm.On hearing that Mulan will soon be home, her elder sister makes up to add charm.On hearing that Mulan will soon be home,her younger brother butches pigs on the farm.(汪榕培)

...Hearing that she has come, her parents hurry to meet her at city gate.Her sister rouges her face at home,her younger brother kills pig and sheep to celebrate.(许渊冲)

例[4]原文描写出了家人对木兰凯旋归来的喜悦之情。对译文的隐性情感资源进行标注后整理可得:

从词语运用入手,兼顾对自己与对他人两种感情倾向的表达相对复杂。在“相扶将”的翻译中,许译将年长父母的蹒跚与急切化为“hurry”一词,虽然回避了“扶”,但“hurry”一词直接将父母的迫不及待与翘首期待生动展现出来,同时体现了“喜爱(对他人)”与“欢乐(对自己)”的情感。Frankel 则使用了“leaning”,展现的是木兰父母相互依偎等待女儿归来的恬静画面,是对女儿胜利归来的一种“安全——信任(对他人)”情绪的表现,而对自身的“欢乐(对自己)”情绪则表露相对较少。汪译“arm in arm”结合全句来看,对原文语义的还原程度最高,既有“出郭(leave the courtyard)”的整体动作描写,也有“相扶将(arm in arm)”的具体动作特写,把父母多年后将见到木兰的“欢乐”与“喜爱”展现出来,同样兼顾了对内(对自己)与对外(对他人)的情感表达。在“理(红妆)”的翻译上,原文中“理”发生在“红妆”基础上,是阿姊由“喜爱”而生“欢乐”的表现,三位译者选择的词语“fixes her rouge”“makes up to add charm”“rouges her face”展现了阿姊听闻木兰归来的“欢乐”,通过装扮自身以示迎接妹妹凯旋归来的隆重感与兴奋之情。与另外两位译者的隐性情感词汇使用情况相比,Frankel 在描绘弟弟迎接木兰时接连使用了三个隐性情感资源词语(whet,quick, quick),尤其拟声词“quick quick”的使用,既是“霍霍”磨刀声的音译,又是弟弟赶去磨刀之轻快步伐的生动写照,声音短促急切,体现出弟弟对阿姊凯旋归来的兴奋感与自豪感。通过“喜爱(对他人)”到“欢乐(对自己)”的情感转变,实现了从父母到姐姐再到弟弟由缓入急的情感节奏把控,符合由父母至姐弟年龄递减,行为性格逐渐活泼的特征。三位译者虽然在“喜爱”与“欢乐”的处理细节上稍有差异,但他们译文的落脚点均为家人对木兰凯旋归来的兴奋与对木兰浓浓的爱意,勾勒出了家庭团聚的欢快与幸福画面,也从一个侧面反映出只有国家的和平与安宁,我们的小家才能幸福的道理。

4.2.3 其他类型情感语义的传译效果与译本异同分析

经分析发现,原文中除了显性与隐性情感资源外,还存在一些不带情感资源标记的语词或中性的内容被译者处理为情感资源来显化特定语境下人物情感的案例。我们将其归为其他类型的情感语义,它们对原文情感语义的整体传达与读者的情感共鸣也产生了不可忽视的作用。例如,不同于另外两个译本,汪译本使用了“topmost”“dearest”和“highest”三个表达最高级意义的情感资源形容词(见例[5]、[6]、[7])来翻译“木兰当户织”“旦辞爷娘去”与“策勋十二转”。除例[7]中原文带有隐性情感词语外,例[5]与例[6]原文均不带情感资源标记,但汪译却均将其处理为最高等级的情感范畴。

[5] ……木兰当户织。

...Mulan is weaving cloth of topmost class.

[6] 旦辞爷娘去……

She leaves her dearest parents by daylight...

[7] 策勋十二转……

Mulan is praised and offered the highest post...

以上三例,汪译根据全文语境进行了情感显化与增译,以衬托木兰的心灵手巧、离家的万般不舍与天子的丰厚赏赐。汪译用“topmost(最高级的)”修饰木兰所织布匹,反映出木兰技艺高超,是对木兰勤劳与手艺的赞美,更是与下文木兰驰骋沙场的形象变化形成强烈反差。译者通过调动情绪的最大化使木兰的人物形象更加多元化、立体化,有助于调动译文读者情绪变化,强化对木兰的良好印象。而后面两处形容词最高级的使用分别出现在木兰离家前和回乡前,因为奔赴沙场不得已离开“dearest(最亲爱的)”父母,容易引起读者情绪上的共鸣。从女儿对父母的依依不舍之情到奔赴战场时的内心澎湃,再到放弃“highest(最高的)”封赏荣归故里的淡然平静,情绪一步步走向顶峰后逐渐趋于安静,凸显了诗歌叙事中的情绪张力。在表达最高级意义的三个词语的带动下,读者情绪必然随译者所描述的节奏波动变化,由低及高,再由高到低,避免了情绪单一,因而汪译笔下的故事情节更加引人入胜。

同样,原诗中“思”与“忆”作“思考”与“惦记”之解,本是中性动词,在其他语境中既可以是思考出问题解决方案或惦记着别人的好而带来的愉悦与快乐,也可以是一种纯粹的思索与回忆,还可以是一种困扰某人长时间的思虑与担忧,但经译者翻译处理后却转化为情感资源承载词语,传达出一种木兰听闻“可汗点兵”之后的深切担忧。

[8] 女亦无所思,女亦无所忆。

No one is on Daughter’s heart, No one is on Daughter’s mind.(Frankel)

I’ve nothing that has occupied my mind; I’ve nothing that I can not leave behind.(汪榕培)

I have no worry on my mind, nor have I grief of any kind.(许渊冲)

许译将原文中的“思”与“忆”处理为“(have no)worry”—to keep thinking about unpleasant things that might happen or about problems that you have(Hornby 2009:2326)和“grief”—something that causes great sadness(ibid.:897),而汪译则采用了短语“occupy one’s mind”与“not leave behind”来分别翻译,体现木兰原本应该是有所思也有所忆的。“worry(担心)”与“grief(悲伤)”所蕴含的担忧情感显而易见,而汪译中的“occupy one’s mind”与“not leave behind”均表示“可汗点兵”之事一直萦绕在木兰心头,她一直在思考“阿爷无大儿,木兰无长兄”的情况下该如何做到尽忠报国。而现如今,木兰回答父母“女亦无所思,女亦无所忆”,但之后用倒叙手法补充了曾所思、曾所忆的内容,可见木兰心中已找出答案,下定决心替父从军。在处理国家大事与小家利益的关系中,木兰忠孝双全的形象与敢于牺牲自我、保全家人的拳拳之心在情感的细微处理中不断累积厚度,给译文读者留下更加深刻的印象,也有助于激发读者对于木兰的敬佩之情。而Frankel将“思”与“忆”译为“on one’s heart/mind”,同样体现了木兰的担忧,但他的理解也出现了一定的偏差,“所思、所忆”的对象变成了“人(one)”,似乎变成了没有在思念或回忆某人,与原文木兰思考如何应对“大家”与“小家”间矛盾的担忧相去甚远。故此处两位中国译者的情感语义理解与传译比Frankel 更贴近原文。

由此可见,不同的译者在理解原文的基础上对其中所蕴含的情感资源与情感语义表征形式及其如何传译赋予了自己独特的思考,而情感标注的手段可以将译者情感传译的细微差别显化来进行分析。借助情感语义传译的统计与分析,可以帮助读者更加准确地理解原文,并更深入了解翻译过程中译者可能的情感体悟方式与翻译应对技巧。

5.结论

本研究通过借助语料标注工具UAM Corpus Tool,将《木兰诗》原文及三译本中的情感资源进行了标注、统计与分析,并通过情感范畴之间的比较,对比分析了Frankel、汪榕培与许渊冲三位译者基于自身理解对《木兰诗》中情感资源与情感语义传译的处理方式。研究揭示,三个译本的情感传递整体上呈现出显化的趋势,将人物与事件充分立体化,并借助字词中携带的情感资源与前后文语境灵活赋情,使传译出的情感描写显得真实、细腻与充沛。与此同时,显性情感资源、隐性情感资源以及其他情感语义表征方式对行文中情感表达的节奏与变化发挥了重要作用,不同语言文化背景下译者的情感感知能力与语言文化差异也对译文情感的传译及其效果产生了不同的影响。国内译者在翻译过程中努力为读者还原情感产生的氛围情境,情感显化痕迹明显,而国外译者则倾向于更加直接地传达情绪,直译技巧运用较多。这些发现对提升典籍翻译的情感传译质量与翻译批评精度具有一定的参考价值。