汉语语义聚合与用字演变关系析论

何余华

(郑州大学 文学院/汉字文明研究中心,河南 郑州 450001)

人类在认识客观事物的过程中,逐渐认识到不同事物之间的相似性,形成同类相聚的思想,并在语言文字层面尝试以形式标记类别联系,语义聚合就是分类思想在语言上的反映。这些语义聚合关系包括意义相同相近、相类或相反等不同情况。在语义上能够实现聚合的词语,它们在表示名物、动作、性状所属类别或物象特征方面具有相似性,是人们对不同词语的语义特征进行提炼概括的结果。个体词语的用字演变并非孤立地进行,相同语义场的某些词语的用字演变规律往往扩散到与之相关的其他词语身上,带动它们的用字沿着相似或相关的轨迹演变。汉字系统从义符选取、字形构造、系统调整等不同层面协同推动,强化语义聚合内的词语在用字层面的关联,密切不同用字与语义类别之间的联系,使义符、用字结构和用字系统分别朝着类别化、趋同化、有序化方向演变。正如王贵元(2018:3)所说:“汉字构形的发展经历了从个体发展向群组发展的演变过程,在汉字构形的个体发展阶段仅专注于字形个体及其表现对象之间的关系,在群组发展阶段则在关注字形个体及其表现对象之间关系的同时,也关照字形个体之间的关系,即着力于字形群组的系统化和类别化,以及对字形表现对象进行分类。”(1)王贵元.汉字构形系统的发展与六书“转注”[J].汉字汉语研究,2018(3),第3-10页。

因此,我们尝试从不同维度总结归纳语义聚合对词语用字演变产生的影响,分析词汇系统与用字系统的辩证互动关系。但要说明的是,相同语义聚合的词语与用字之间的形义联系极其复杂,用字演变也要受各种不同因素的制约,语义聚合对用字的影响是相对的,并非构成聚合关系所有词语的用字都会呈现相同的演变规律。

一、语义聚合与用字义符的选取

(一)增旁衍化

“增旁衍化”主要发生在意义相类词语的用字演变过程中,指在旧用字基础上添加表义符号,以相同义符明确它们意义类型的关联。多数情况是在早期表意字或假借字基础添加类义符强化它的意义类别,新字与旧字之间记词功能相同,但明显增加了提示词语意义类别的信息。有些词语由于受近义或反义词语的影响,也可能将近义反义词的用字或其省形追加到旧字之上,从而推动自身的用字演变更替。

(二)换旁转化

汉字记录的意义信息具有丰富性,可以从不同角度提示语义,所以记录相同词语存在选用不同义符的可能,而不同义符类聚的语义范畴是有差别的。“换旁转化”是指新义符替换掉其他功能相近的义符,新字结构体现了用字者对于词义聚合关系的认识转变,新义符提示的意义成为用字者想要突显的语义信息。词义具备相同相近或相反关系的词语,改换的义符较为特殊,有的可能是义近义反词语的用字或其省形。

例如,与舟船有关的词语,它们的用字既可以从材料属性出发选取义符“木”,也可以着眼类属选取义符“舟”表义。但因“舟”是强势构件,因此不少从“木”的用字都经历了义符改换的过程(参见何余华,2017:219-230)。(4)何余华.船只单位{艘}的用字历史考察[A].民俗典籍文字研究(第2辑)[C].北京:商务印书馆,2017,第219-230页。《说文·木部》:“,船总名,从木叜声。”{艘}在秦汉之际派生出量词用法,用字作“”,见里耶秦简6-4“其假船两”,8-1510“度用船六丈以上者四”等。北魏杨承庆《字统》“其形谓之船,其头数谓之艘”,唐《刘茂贞墓志》“统临万艘之夫”,说明至迟在南北朝已用称量对象“舟”改换“木”作“艘”。《说文·木部》收录的多个舟船类词语,后来几乎都出现过从“舟”的异体用字。如“橃”后作“”字,《广雅》“,舟也”,《集韵》“橃,或作”;“欚”后作“”或“”,《广雅》“,舟也”,王念孙疏证“,本作欚”等。又如“楫”字,《集韵》“或作檝輯艥”;“檣”字,《正字通》“亦作艢”;“桨”字,《集韵》“或作槳”等,俱是其例。

又如《说文·贝部》:“負,恃也。从人守贝,有所恃也。一曰受贷不偿。”“負”字较早见于战国秦文字,可以表示“背负”“负债”等义,如睡虎地《秦律十八种》23-24“其不备,出者負之;其赢者,入之”,睡虎地《秦律杂抄》22“殿而不負费”等。“背”和“負”是意义相近的两个词语,《释名·释姿容》“負,背也,置项背也”,《玉篇·贝部》“負,担也,置之于背也”。受“背”和“负”的意义聚合关系影响,战国楚文字中{負}的用字被改换作“”,从贝从、亦声,“”即楚文字中{背}的习用字,见上博三《周易》37“六三:(负)且乘,致寇至”等。

(三)简省同化

(四)类推泛化

当汉字系统发展成熟到一定阶段,人们开始运用类推思维从义符系统和声符系统中分别选取构件组合新字。类义符和近义义符作为语义范畴的标记,参构相同语义场的系列用字,义符的表义功能经历了由具体到抽象的过程,表义功能也在不断扩展。这种情况下的新字与增旁、改旁或同化所造新字不同,它们完全抛开了旧字的构形,新字和旧字之间没有构形上的传承关系。

(五)对立选取

有些反义词最初造字可能取意并无联系,但在用字演变过程中受反义聚合关系的影响,通过选取具有反义或对立关系的义符,来体现词义的相对关系。如战国秦文字中{轻}和{重}用字分别作“輕”(从车、巠声)和“重”(从壬、东声),见睡虎地《语书》“輕恶言而易病人”,睡虎地《法律答问》93“辠当重而端輕之”等。但在战国楚文字中{轻}多用从羽巠声之字作“”,见上博一《缁衣》22“子曰:(轻)绝贫贱而重绝富贵”。楚文字中{重}的用字则多从“石”“贝”“金”作“”“”“”“”等,见郭店《老子》甲5“罪莫(重)乎甚欲”,信阳简2-16“(重)八镒半镒一铢”,新蔡楚简甲三220“其(重)一钧”,陵君豆“(重)十亖(四)”等。这是因为鸟羽质轻、金石质重,所以分别选取具有对立意义关系的构件组构新用字。(8)何余华.战国秦楚用字义符的区系差异与形成过程[A].励耘语言学刊(第1辑)[C].北京:中华书局,2022,第43-53页。三晋文字也见用“”,见春成侯钟“(重)十八益(镒)(集成9619)”,《玺汇》4247-4249“敬(重)”等,从“土”表义,用字心理与楚文字是一致的。

由此可见,词义聚合关系对用字构件的选择表现在不同方面,相类语义聚合推动用字构件呈现类别化的规律,并提炼形成大量汉字部首,促进汉字构形系统化,大量体现类属意义的用字也都被传承沿用下来。意义相同相近或相反的语义聚合,则可能以聚合关系中某词用字或其省形作为义符,组构相关词语的用字,但这些特殊用字往往具有地域性和临时性,真正被保存沿用下来的并不多。

二、语义聚合与用字结构的演变

在汉字发展过程中,单个词语的用字演变轨迹看似纷乱,但立足系统来看,语义聚合关系作为无形力量始终引导着用字演变的方向。旧字是在汉字发展过程中逐渐式微的结构,新字呈现的结构特点则代表汉字发展演变的趋势。正如黄德宽(2015:9)所说:“从汉字体系整体发展的角度看,不同历史阶段汉字使用的总体情况是变化的,在有些汉字退出使用领域的同时,又会产生出一批新字。这些新字的构造方法、记录词语和使用的情况,较为集中地体现了汉字体系新的发展趋势。”(9)黄德宽.略论汉字发展史研究的几个问题[A].中国文字学报(第6辑)[C].北京:商务印书馆,2015,第9页。综合考察语义聚合内新字的特点,发现语义聚合关系对于用字结构的影响,主要表现在以下几个方面。

(一)构件布局的二合化

古汉字的独体象形用字具备物象表示功能,但是难以体现不同词语之间的意义关联,也很难通过形体直接建立与汉字系统的群组联系,达到对字形的分组归类目的。随着汉字由最初表示物象发展到表示词语的音义,为更好地提示不同词语的语义聚合关系,绝大多数独体用字都演变为由两个直接构件组合而成的二合结构用字。特别是语义相类关系推动汉字部首的产生,多维组合模式为关联构形提供了空间,通过类化构件可以实现对字形和字义的分组归类,也为汉字的群组化发展创造了条件。原本为多个直接构件组成的不规则结构,也都朝着二合结构演变。“二合结构”在汉字史上具有强劲发展势头,据统计春秋金文二合结构占60%以上,《说文》小篆的二合结构则高达94.71%(参见齐元涛,2018:70)。(10)齐元涛.强势结构与汉字的发展[J].北京师范大学学报,2018(1),第71-72页。

(二)结构功能的义音化

从结构功能的角度来看,汉字史上大量非义音结构演变成了义音结构。据统计,义音结构在甲骨文中占比47%(参见黄天树,2014:130)(13)黄天树.殷墟甲骨文形声字所占比重的再统计[A].黄天树甲骨金文论集[C].北京:学苑出版社,2014,第130页。,而到《说文》小篆中占比达则到85.69%(参见齐元涛,1996:31)(14)齐元涛.《说文》小篆构形系统相关数据的计算机测查[J].古汉语研究,1996(1),第25-33页。。汉字发展的义音化趋势与语义聚合关系的发展密切相关。一方面,对于语义聚合中新出现的词语或没有字符记录的词语,任意选取一个义符、一个音符组合新字的方式,构造简便,具有高度的能产性,能够最大限度满足记录语言的需求。另一方面,义音结构中义符绝大多数表示类属意义,能够很好地体现语义聚合关系中不同意义间的联系。虽然象形、指事、会意结构通过形体和形体的组合、形体变异或符号标示,也能体现所代表的词义,但它们表现的往往是具体词义本身,难以关照不同词语的类属联系或近义反义关系。而不同义符往往表义功能存在互补关系,能够有效构建起更大的意义范畴。总之,义音结构使字符摆脱孤立状态,通过义符和音符彼此关联,得以类聚形成系统,“义音结构的两个构件,可以实现同义以音别,同音以义别的格局,这是一种系统别异,体现的也是系统关联”(参见齐元涛,2018:71-72)(15)齐元涛.强势结构与汉字的发展[J].北京师范大学学报,2018(1),第71-72页。。

表1:躯干和相关身体部位词的用字演变脉络(16)表1的用字演变轨迹,参考何余华.殷商已见通今词的用字历史研究[D].北京:北京师范大学博士学位论文,2018,第312-315页。

(三)歧异用字的整齐化

语义聚合中不同词语的早期用字往往异体众多,有的造字方法不同,有的选取构件不同,有的同一字形的构件数量、构件置向不定,这直接影响了汉字的表达效率,阻碍异地异时的沟通,也不利于建立不同词语用字的字形关联,从而影响汉字系统的有序建构。随着人们对词义聚合关系认识的深入,人们通过含有分类标志的义符以及义音二合结构实现字形的类聚,从而推动歧异用字的整齐化。这种“整齐化”既包括用字结构的整齐划一,淘汰因结构差异形成的歧异形体,优选能够揭示类属意义的义音结构记录;也包括字形的整齐划一,淘汰同一个字的不同写法。进而使语义聚合中不同词语的用字相对单一、固定,并且彼此关联。

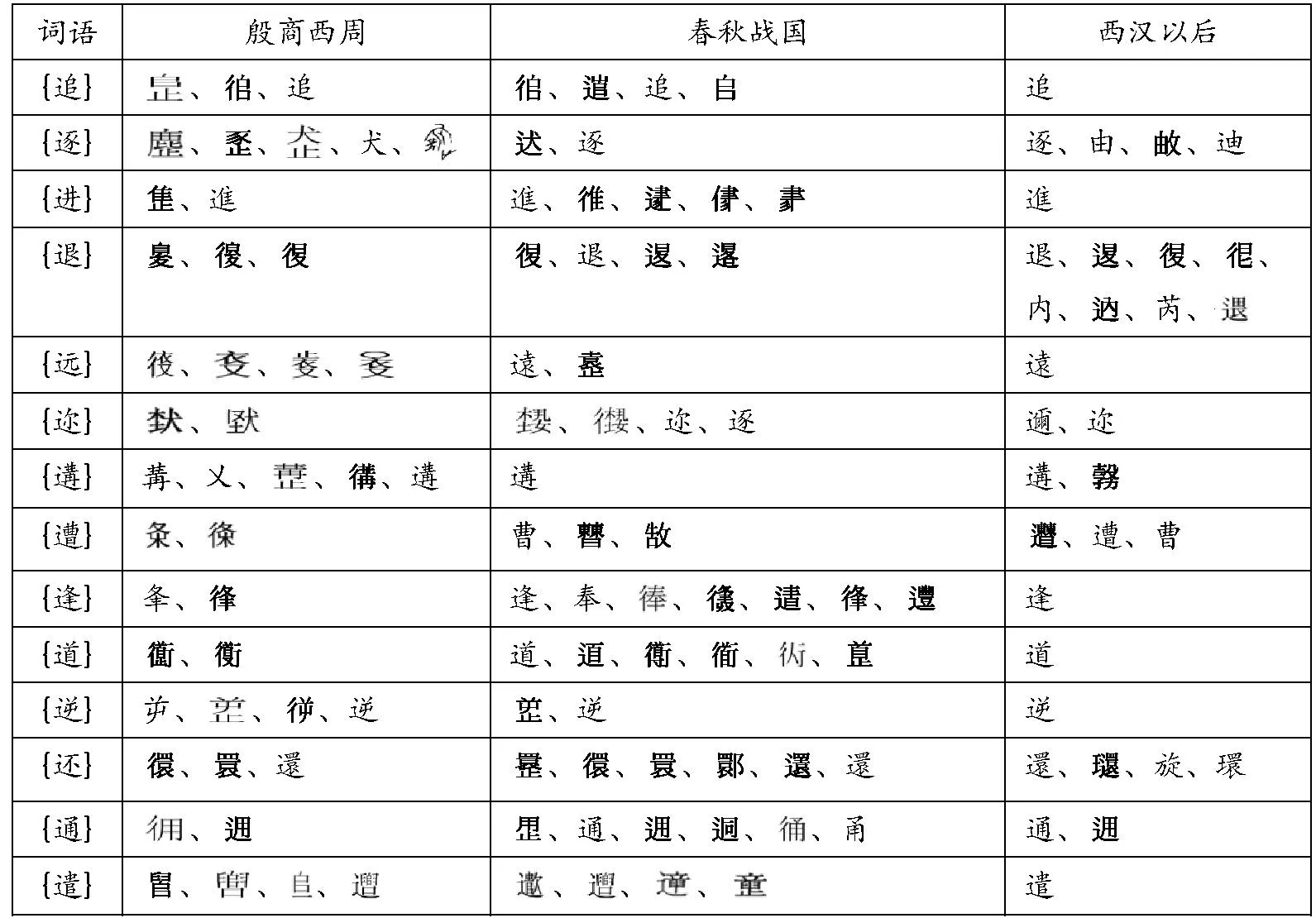

表2:行走类代表词的用字演变脉络(18)表2的用字演变轨迹,参考何余华.殷商已见通今词的用字历史研究[D].北京:北京师范大学博士学位论文,2018,第315-319页。

例如表2所示,与行走有关的词语早期用字或用象形初文,或从“彳”表义,或从“止”表义,或从“夂”表义,或从“辵”表义,或从“行”表义,或直接用借字记录。可见行走类词语当时的用字相对杂乱,同词异字现象普遍存在,尚未体现出系统性的用字规律,不同用字的关联也不够紧密。如{远}的殷墟甲骨文用字类组差异明显,宾组卜辞用“”字,无名组卜辞用“”和“”,“”所从“○(圆)”即声符,这些不同用字其实都是“擐”字初文及其变体,表示{远}属文字的借用职能;(19)裘锡圭.释殷墟甲骨文里的“远”“”(迩)及其相关诸字[A].裘锡圭学术文集?甲骨文卷[J].上海:复旦大学出版社,2012,第167-176页。无名组卜辞有的用字追加义符作“”,从彳袁声,是为本字。又如{逆}表示迎接义,子组、出组二类、无名类、花东卜辞用象倒人之形的“屰”字,历组二类卜辞用从“止”的“”字,师宾间类卜辞用从“彳”的“”字,师组小字类、宾组典宾类、黄类、历组卜辞用从“辵”的“逆”字等。{遘}在宾组、历组、子组、花东子卜辞用“冓”字记录,历组二类卜辞用简省字形“乂”,出组卜辞用“冓”和“”,何组卜辞用“冓”“”和“遘”等。{逐}的情况与之类似,虽然不同用字都从义符“止”表义,但根据追逐对象的差异分别造不同用字,如师宾间类、出组、无名组、花东子卜辞用从豕的“”字,宾组卜辞主要用“”字,也见用从鹿的“”,何组卜辞用从犬的“”字或省体“犬”,历组卜辞一般用“”字,历组二类则见用“”字等。即使存在近义关系的不同词语,如{追}和{逐}、{遘}{遭}和{逢}等,或反义关系的词语,如{进}和{退}、{远}和{迩}等,体现意义关联的类义符往往也可以彼此换用,用字尚未固定化或单一化。从西周时期开始,不同词语用字演变过程中,其他歧异形体都逐渐被淘汰归并,优先选用从“辵”的音义合体字记录,不同词语的用字朝着整齐划一的方向演变。到《说文》小篆系统中,表2中的绝大多数词语都已经习用从“辶”表义的形声字。这种有序化的用字趋势,无疑有力推动汉字系统的优化进程。

(四)用字更替的同步化

三、语义聚合与字词关系的系统建立

人们对语义聚合关系的认识不断深化,必然推动用字的群组发展,通过增强字际之间的关联,从而建立汉语字词之间的系统关系,这在客观上促进了汉字的系统化。反过来,用字分化和字用分工又直接参与汉语的造词过程,使得汉语词汇系统更加精密化,进一步扩展和完善了汉语字词对应的系统性。

语义聚合关系对用字系统的突出影响,表现在确立了诸多能够提示类属意义的部首,并通过义音合体结构类推造字,将类属义场的不同用字都以同一部首或义近部首统领起来,使得众多词语的用字具备分类归组的特性,整个汉字系统也由此形成网状关联。类属义场内的不同词语用字大多数都类聚在同一部首之下,同时也分布在表义功能相近的其他不同部首之中。不同部首通过表义功能分工可能形成一个更大的意义范畴,不同部首表义功能可以互相补充,体现语义场内存在的不同意义层级。例如前文所述与躯干有关词语的用字通过义符“肉”实现类聚,而义符“肉”又与义符“首”“页”“面”“口”“自”“目”“耳”“牙”“齿”“手”“又”“寸”“足”“骨”“心”等彼此分工,分别特指人体的某类身体部位,它们共同形成身体部位这一更大的意义范畴。总类和特指的子类之间体现了概念的上下位层级关系。又如前文所述行走类动词初无定形,后被义类标记“辵”类聚起来,在表示行走义方面,“辵”的表义功能与义符“足”“走”“彳”“步”“廴”“夂”“舛”“行”等相近,它们共同构成足部动作行为和性状的语义场。但是它们的表义功能又略有差别,如义符“足”特指与足相关的动作(跪跽等),义符“走”多表快速行走类的动作(趋赴等),义符“行”多指与道路相关的意义(術街等),义符“辵”则多强调行走类动作的动态特征(追逐等),义符“彳”多表行走类动作的性状(徐後等)。可见,在语义类属聚合关系的推动下,不同用字通过义符实现了与系统的关联,不同义符类聚起各自的子系统,又彼此关联呈现更大的语义范畴。

结 语

以上结合出土文献的典型例证,从构件、字符结构、汉字系统三个不同维度分析语义聚合关系对用字演变的影响,主要探讨了相同相近、相类或相反语义聚合内不同词语的用字如何相互影响和制约。从中可见词语用字演变并非孤立进行,相同语义聚合关系内的用字演变规律往往扩散到其他词语身上,带动它们的用字沿着相似轨迹演变。汉字系统从义符选取、字形构造、系统调整等不同层面协同推动,强化不同词语的用字关联,密切不同用字与语义类别之间的关系。而不同聚合关系对用字演变影响的效力也不尽相同,相类的语义聚合关系对用字演变的影响最为广泛深刻,尤其大量部首的形成实现了对不同用字的分类归组;同义反义聚合关系的影响,往往只影响个别字组,且具有地域性和时代性,受聚合关系影响的新用字得到传承的并不多。这也启示汉语字词关系的研究,不仅要关注共时断代现象的描写,也要多从动态演变的角度考察字词对应关系的发展变化,把握语言如何影响文字的构造和使用。在梳理单个字符职能或单个词语用字演变的同时,也要更多“全局”观念,多关注字词对应关系的系统状态的形成过程,个体字词如何彼此影响制约,推动系统有序发展。