农村环境质量与农民健康成本关系研究

吴甜,梁世夫

1.中国科学院—国家民委农业信息技术研究与开发联合实验室,湖北 武汉 430074;2.中南民族大学经济学院,湖北 武汉 430074

为了实现赶超型经济发展战略,我国快速地走上了城镇化和工业化道路,城乡二元结构日益显著[1]。受收入动机驱动的农民不断地涌入城市寻找更好的就业机会,“386170部队”(妇女、儿童以及70岁以上的老人)逐渐成为农业劳动力的主体。这些劳动力的环保知识欠缺、环保意识淡薄加剧了农业面源污染[2]。此外,粗放经营模式下未经处理或处理水平较低的“工业三废”直接排放到农村,农村成为了工业企业降低排污和治污成本的“污染避难所”[3]。在此背景下,农村的环境污染十分严重。农村的环境污染不仅直接影响农民的健康水平,也会威胁农产品的质量安全进而影响国民的健康水平。环境状况和健康程度是影响民众幸福水平的重要因素[4]。因此,从理论上总结农村环境质量与农民健康成本的关系对落实“乡村振兴”战略、促进生态振兴进程、提高生态文明程度具有重要的现实意义。

叶小青和徐娟[5]、茅铭晨和黄金印[6]以及崔恩慧[7]分别利用GMM、门槛回归方法分析国内省级面板数据发现环境污染对健康支出产生显著性正向影响;杨继生[8]、孙猛和李晓巍[9]利用固定效应模型分析国内省级面板数据发现环境污染会使居民消费更多的医疗卫生服务,且经济增长是以更高的健康成本维系的;祁毓、卢洪友[10]基于CGSS数据利用广义多层线性回归模型发现我国112个城市的环境污染具有“亲贫性”,形成了“环境健康贫困”陷阱,即环境质量与健康成本呈反向关系。与以城市或城乡一体为研究区域不同的是,以农村为研究区域对农村环境质量与农民健康成本之间关系的理论探讨还明显不足。因此,本文从农村的生产、生态以及生活等三个方面度量农村环境质量[11],探索我国农村环境质量对农民健康成本的影响,总结提高农村环境质量、降低农民健康成本的具体对策。

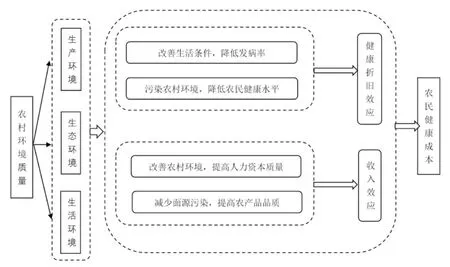

1 农村环境质量与农民健康成本关系的理论分析

受农村生产、生态及生活环境影响,农村环境质量状况主要影响因素包括转移的工业污染、农业生产方式所产生的面源污染以及农民的生活方式产生的污染[3]。农民对医疗卫生服务的支出可以反映其健康成本的水平:农民对医疗服务需求的支出越多,健康成本就越高。农民对医疗服务的需求主要源于自身健康状况。而影响农民健康状况的内在因素包括农村环境质量,收入水平则是决定农民医疗服务需求数量的外部约束。

在东亚模式的农业现代化进程中,化肥、农药发挥了巨大的促进作用。在重大贡献的诱导下,增加化肥投入也就成为了我国农业现代化的常用手段。长期、过量的化肥农药施用虽然促进了农业生产的巨大增长,但2020年我国水稻、玉米、小麦粮食作物的化肥农药利用率只有40.2%[12],说明50%以上的非有效利用部分扩散到空气、渗入地下水体,严重地恶化了农村的空气质量、水体质量和土壤质量。长期摄入被污染了的空气和水体,必然导致农民身体素质大幅下降、罹患呼吸道疾病的几率增大[13],从而增加了医疗服务需求,提高健康成本,形成了健康折旧效应。

农村厕所以旱厕为主,无害化处理程度低,因此未经处理的粪便会流入水体中污染水源,容易引起传染病的传播[14]。而农村厕所改革大大改善了农村的卫生环境,降低了肠道疾病的发生率,减少了农民对医疗服务的需求。沼气和太阳能的利用替代秸秆焚烧是我国农村生活条件改善的集中表现。新能源的广泛利用杜绝了农民烟熏火燎的痛苦,极大地改善了农民的生活条件,降低了呼吸道疾病发生率,提高了农民健康水平。

改善农村环境质量,既可以提高农民的身体素质和人力资本水平,从而有助于提升农业生产效率,也可以通过农业生产方式转型促进农业增效。因此,改善农村环境质量具有收入效应。这种收入效应增强了农民的健康成本支付能力,且卫生需求的收入弹性大于1[15],收入效应会进一步提高农民的医疗卫生支出。

在折旧效应和收入效应的作用下,农村环境质量会影响农民健康成本。

2 研究设计与数据说明

2.1 计量分析模型构建

本文选择基准回归模型和门槛回归模型实证分析我国农村环境质量与农民健康成本的关系。

2.1.1 基准回归模型 在基准回归模型中,农村环境质量为核心解释变量、农民健康成本为被解释变量。农村环境质量由熵值法测度农村生产环境、生态环境和生活环境等相关指标得出(表1);农民健康成本水平用消除价格影响后的人均医疗服务支出反映。基准回归模型为:

healthit=β0+β1envit+β2Xit+σi+γt+εit

(1)

图1 农村环境质量与农民健康成本的逻辑关系

2.1.2 门槛回归模型 农村环境质量通过健康折旧效应和收入效应来影响农民健康成本。折旧效应是通过患病率的提高来增加农民的医疗服务支出;收入效应则是通过农民收入的增加来提高医疗服务购买力。考虑到健康折旧效应和收入效应的作用方向不同,且农村环境质量与农民健康成本的关系状况受农民收入水平的影响,因此本文采用Hansen[16]提出的门槛回归模型验证我国农村环境质量与农民健康成本的关系。门槛回归模型为:

healthit=β0+β1envit·1(incomeit<δ1)+β2envit·1(incomeit>δ1)+β3Xit+σi+γt+εit

(2)

2.2 在公式(1)(2)中,i为省份,t为年份。healthit为农民健康成本,envit为农村环境质量,incomeit为农民收入水平(2013年及以前农民收入为农村居民纯收入;2014年及以后,农民收入为农村居民可支配收入),Xit为影响医疗服务支出的控制变量(农业技术水平、农业增加值、人口老龄化程度以及政府对卫生事业扶持力度)。1(·)为性函数(若括号中表达式为真时,取值1;反之则取0)。σi为个体固定效应,γt为时间固定效应,β1和β2分别为回归系数。指标选取农村环境质量状况主要表现为农村的生产环境、生态环境和生活环境等三方面。本文选取影响农村环境质量的指标为:农药和化肥施用量直接影响农村生产环境;森林和保护区的面积、水土流失率和节水灌溉面积等是影响农村生态环境的主要因素;沼气和太阳能利用及生活垃圾处理等能够直接决定农村生活环境状况。因此,本文利用熵值法计算各指标权重来构建农村环境质量评价指标体系(表1)从而衡量解释变量——农村环境质量,其过程如下。

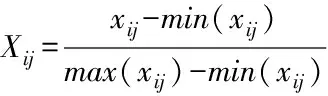

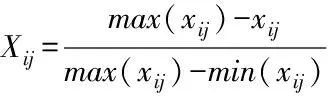

(1)数据标准化。由于各指标之间不同的量纲以及单位,因此进行标准化处理。

(3)

(4)

(3)(4)式中,xij表示第i年第j个指标的数值,Xij表示经过标准化处理后的数值。

(2)计算指标比重。

Pij表示该j指标在第i年占该指标的比重。

(3)计算熵值ej。

(4)计算信息效用值dj。

dj=1-ej

(5)计算各指标的权重。

根据农村环境质量和农民健康成本的理论分析,本文实证分析的控制变量主要包括农业技术水平、农业增加值、老龄化程度以及政府对卫生事业扶持力度。本文选取农用机械总动力、农林牧渔业增加值的对数值来分别衡量农业技术水平和农业增加值。老龄化趋势使得老年人成为医疗服务的购买主体[17],这一现象在农村表现得更为突出。本文用卫生费用占财政支出比重来衡量政府对卫生事业扶持力度,政府的公共卫生支出不仅显著影响了医疗服务的水平[18],也影响了农民购买医疗服务的能力——健康成本支出。数据来源于《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》。

2.3 数据来源

由于部分省份数据缺失,本文研究范围为除港澳台、上海和西藏外的29个省区,原始数据来源于2001—2018年《中国农村统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国农业年鉴》和《中国统计年鉴》,其中缺失的数据用插值法补齐。鉴于2020年抗疫导致农村医疗服务支出的非正常性,且部分指标数据存在缺失,故本文实证分析数据截止到2018年。

3 农村环境质量与农民健康成本关系的实证分析

3.1 环境质量与健康成本呈反向关系

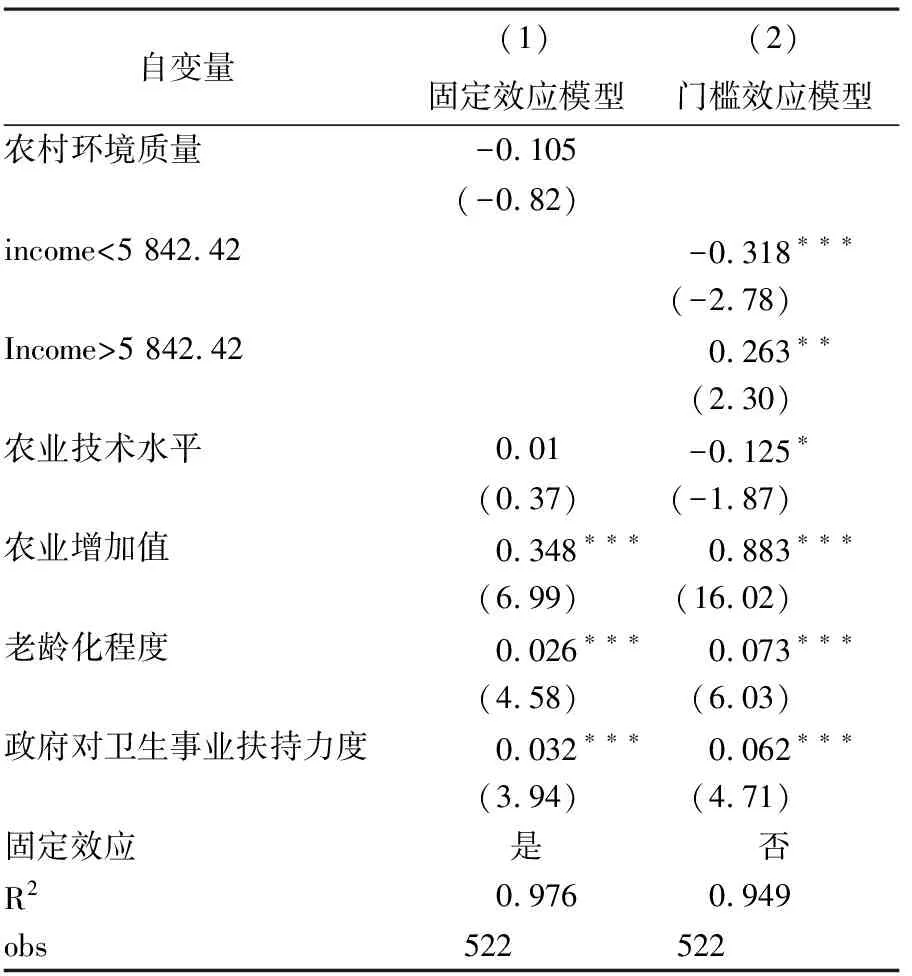

表2中固定效应模型估计的回归系数为-0.105,尽管该系数显示出环境质量状况与健康成本之间的关系并不显著,但还是在一定程度上反映了我国农村的环境质量对农民健康成本存在一定的负面影响,即农村环境质量恶化增加了农民的医疗服务消费支出,从而提高了农民健康成本。由此可见:农村环境质量恶化提高了农民的患病几率、增加了农民的医疗服务需求,导致农民健康成本上升。对于收入较低的农民而言,上升的健康成本会显著地减低其他需求的支付能力,从而影响了农民的生活水平。因此我国的农村地区也存在“环境健康贫困”陷阱[10]。

表2 农村环境质量与农民健康成本的 固定效应和门槛效应分析结果

3.2 环境质量对健康成本具有显著的门槛效应

表2门槛效应模型估计结果显示:当农民收入低于5842.42元时,农村环境质量对农民健康成本的回归系数为-0.318,表明环境质量恶化会显著地增加农民健康成本;当农民收入大于5842.42元时,回归系数为0.263,表明环境质量改善能够大幅度地增加农民健康成本。由此可见,门槛效应回归分析的结果,一方面验证了国内相关研究文献所发现的环境质量恶化会显著地增加农民健康成本的结论[7,19-20],另一方面也发现了新的结论:当农民收入达到一定水平后,环境质量改善也会大幅度地增加农民健康成本。

当农民收入水平提高到一定水平后,农民健康成本并不仅仅代表疾病治疗费用。收入提高后农民拥有了更多可支配收入用于追求生活质量,从而产生了新的健康需求,不仅会及时就诊治病,也会预防疾病。农村环境质量改善后,农民健康成本也在增加。在收入效应作用下,农村环境质量和农民健康成本形成了协同进步的局面。

3.3 农业增加值、农村老龄化程度和政府对卫生事业扶持力度均对农民健康成本均产生正向推动作用

表2中固定效应与门槛效应的回归分析结果显示:农业增加值、老龄化程度和政府对卫生事业扶持力度每提高1%,农民健康成本将会分别增加0.883%、0.073%和0.062%。农业增加值越多,说明农业生产率也越高,延长了农户的闲暇时间,增加了农民收入,增强了医疗服务支付能力;农民老龄化程度提高,家庭发生灾难性卫生概率更高,增加了医疗服务需求[21];政府对卫生事业扶持力度越大,农民自付医疗服务支出的比例就越小,从而提高了农民承担医疗服务负担的能力。

4 意见与建议

本文利用固定效应、门槛回归模型实证分析发现,农村环境质量与农民健康成本的关系既具有反向关系,也有正向关系,其形成机制是健康折旧效应和收入效应相互作用。农业发展水平、人口老龄化程度和政府对卫生事业扶持力度均对农民健康成本产生正向的推动作用。因此,我国既需要采取关键措施促进乡村生态振兴,提高农村环境质量,增加农民收入,也要适时地推进乡村医疗服务体系建设,增加医疗服务供给,推进医疗服务供求的均衡发展。

第一,推进“三品一标”进程,提高无公害、绿色、有机农产品的规模。要实现农村环境质量改善与农业生产经营收入增加的共生,必须转换农业生产方式、改变产品结构。转换生产方式就是逐渐地摒弃“石油农业”生产方式,大力推进环境友好型农业生产方式,减少农业面源污染。一方面要推进测土配方进程,扩大无公害、绿色、有机农产品的生产规模,用绿色技术替代化肥农药施用与农业增产同向并行;另一方面,推进优良种业的普及,扩大“三品”规模的同时,注重地理标识产品的认证体系建设,逐渐形成以“三品一标”为支柱的优质高效的农产品结构体系。

第二,积极推进农村医疗服务保障体系建设进程。首先需完善乡村的医疗服务供给能力建设,形成 “小病不出乡(镇)、中病不出县(市)、大病不出省”的农村医疗体系,节约就医成本,提高就医效率。其次是强化医疗卫生事业的财政扶持力度,完善城乡居民基本医疗保险,让农民“小病不要钱、大病看得起”。再次是突出老龄人口医疗服务的供给能力和制度体系建设。2001-2018年我国农村老龄人口年均增长3.41%,老龄人口随着年龄增长身体素质会不断下降,医疗服务需求也必然不断地增加。因此,3.41%不仅是增加农村医疗供给能力建设的底线,也是完善现有医疗制度体体系适应老龄人口需求的内在要求。

第三,扩大非农收入规模,增强农民医疗服务支付能力。在我国农民收入构成中,非农收入所占比例越来越大[22],且决定了农民承担其健康成本的能力。所以,要适应农民对美好生活的向往,积极增强农民负担健康成本的能力,必须多方并举地增加农民的非农收入:在保障现有农民工工资性收入稳定增长的同时,更要妥善推进老龄农民工的再就业,稳定其工资性收入;不仅要推进农村财产权制度改革进程,增加农民财产性收入份额,也要适应经济发展水平和需要调整转移支付规模,增加农民收入。

利益冲突无