沿江型湿地公园景观环境特征对人群自然感知及感知复愈性的影响

——以上海后滩公园为例

干 靓 唐艺源 尹 杰

随着生活质量的不断提高,在城市公园绿地中感受自然从而实现身心修复逐渐成为市民追求高品质健康生活的新时尚。大量研究表明,城市绿地可通过促进正面情绪产生[1]、减轻压力、降低认知疲劳[2]、减少肥胖和心血管疾病[3]等路径为使用者提供健康疗愈作用。公园绿地空间的复愈性在一定程度上建立在人类作为景观空间行为主体对景观环境的主观感知上。国外关于自然感知的研究主要聚焦于量化人类感知到的自然程度,并将其与偏好、复愈性和福祉进行相关分析,探索人群感知及感知产生的复愈效益。自然感知与感知复愈性的影响研究大多基于经典的注意力恢复理论(ART)[4]189-195和减压理论(SRT)[5-6]。评价研究中对自然感知变量的量化方式多通过实验参与者的自我评价,如对感知生物多样性[7-8]、感知自然度[9]、感知绿度[10]及感知水体质量[11-14]进行自主评分来呈现人群感知到的自然程度,其中不少研究发现对自然的感知程度能直接或间接地影响压力和情绪,但少有研究挖掘实际景观环境要素对自然感知产生的影响。也有研究探索了自然感知产生复愈效益的机制,其中感知复愈性(perceived restorativeness),即基于个人情绪感觉,在与环境互动时对人的精神的恢复程度,在研究中被证明能起到中介作用[15-16]。在感知复愈性影响因素研究中,探索具体景观环境要素对感知复愈性影响的研究较少[17-18]。国内在自然感知领域的研究大多关注自然偏好[19]、审美和视觉舒适度[20]等方向,较少涉及人群的自然感知与感知复愈性。在有限的城市公园绿地中,如何通过优化景观环境要素强化其对人群的自然感知及感知复愈性是提升公园绿地环境品质的重要研究方向。

城市滨江公园绿地是具有生态敏感性、资源共享性、审美性与历史文化性等特征的复合公共开放空间[21]。其中,上海黄浦江、佛山高明西江、遂宁涪江等滨江沿岸地区均存在沿江型的滨江湿地公园,即在滨江公园绿地中有一条明显的、绵延的湿地景观。这类线性水体与岸边植被景观组合而成的空间,相比于一般城市开放空间具有更优越的自然属性,可以给游人带来更加丰富的感知体验。

丰富的自然体验与感知有利于公园绿地发挥健康效益。虽然已有大量研究从城市绿地的物理特征、感知和使用[22]等方面验证了城市公园绿地空间对使用者具有复愈性,但针对沿江型湿地公园这一极具自然感知潜力的城市滨江公园绿地类型的复愈性研究仍较缺乏。在滨江空间规划设计提升方面,以往研究多基于滨江空间形态量化[23]、滨江绿地更新内涵[24]、滨江生境质量分析[25]、滨江生态空间规划管控[26],以及滨江空间资源分配模式[27]等视角,缺少从感知视角出发的探究;而在现有的滨江公园绿地感官感知研究方面,则更多从滨江建筑形态[20]、建筑色彩等人工要素角度关注视觉感知舒适度,而针对景观要素的主观感知及自然复愈性的探索较少。综上,如何设计这些沿江型湿地公园的景观环境要素以最大化提升使用者的感知自然度和感知复愈性还需进一步探索[28]。

鉴于此,本研究以上海后滩公园作为研究对象,基于志愿受试者的自然感知漫步实验,分析实际的景观环境特征与人群自然感知和感知复愈性之间的关系,并基于实证提出设计优化建议,以期为提升城市公园绿地的人群感知质量提供参考。

1 研究设计

1.1 研究对象

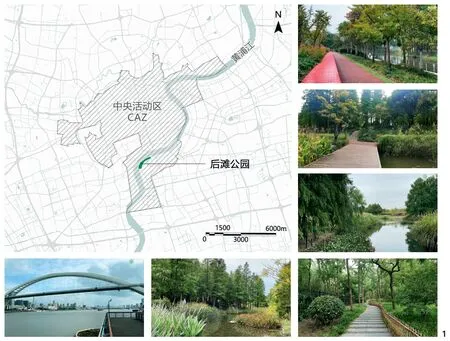

本研究以位于上海黄浦江东岸的后滩公园为研究对象(图1)。黄浦江沿岸绿地是市民日常休闲活动的重要空间[29]。后滩公园是黄浦江东岸一处以湿地水体为基底的城市湿地公园,原为钢铁厂和船舶修理厂的废弃工业棕地,其湿地生态修复是2010年上海世博会园区生态环境建设的重点项目[30]。该项目的实施有效改善了区域内的土质、水质等问题[31],使其成为上海中心城区黄浦江沿岸自然要素最丰富的岸段。后滩公园内植物种类较为丰富,植被结构层次分明,与湿地水系、栈道小径、工业风小品等共同构成滨水绿地景观,具有典型的沿江型湿地公园特征,可为游人提供丰富的自然感知体验。

图1 后滩公园区位图与现状实景照片(照片由漫步实验的受试者拍摄)

1.2 研究数据与实验流程

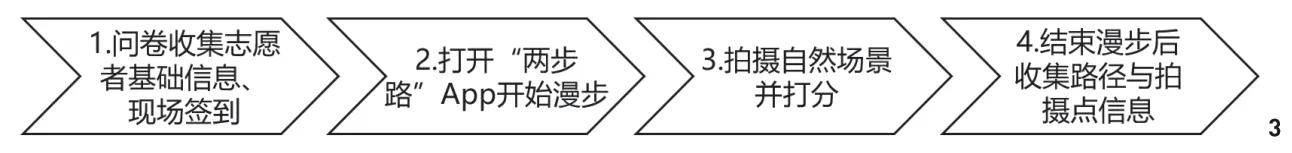

采用游客受雇佣拍摄法(Visitor Employed Photography,VEP)获得受试人群的自然感知和感知复愈性数据,即招募受试者在自然漫步实验中用照片记录人与环境的互动,收集人群对环境的感知数据;再通过Likert结构量表问卷和结构化访谈的方法,将物理景观属性与空间感知相结合,多方位地呈现出游客的现场体验[32]。研究团队借助“浦江东岸”公众号平台面向上海市民公开进行受试者招募。选择上海全年最适合在滨江地区开展户外自然体验活动的秋季进行实验,具体实验日为2022年10月23、26、30日。根据现场温湿度、噪声和风速监测记录,这3天的天气状况相似,避免了因不同实验日的气候条件不同所带来的现场体验感知差异[17,33]。

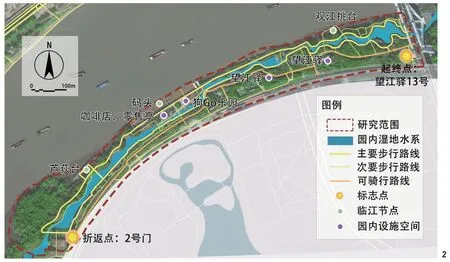

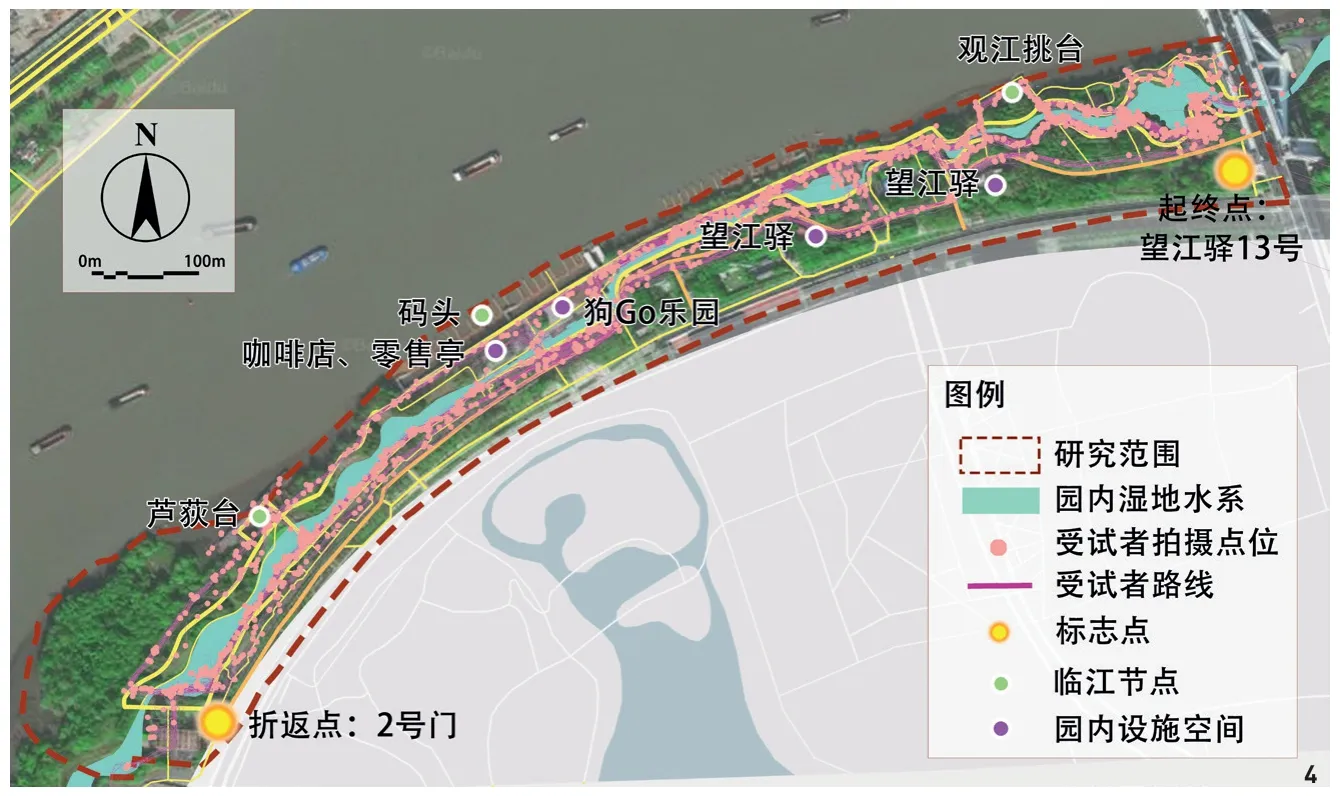

以后滩公园内的望江驿13号作为漫步起点,至公园2号门后折返回起点(图2),该区段包含绵延约1.4km、宽窄不一的人工内河湿地系统,漫步途中可见内河净化湿地、滨江芦荻、原生湿地等景观。实验过程中,受试者可以选择公园内的不同路线进行漫步,各路线长度基本一致。既定路线将实验时长控制在40~60min,在确保受试者有充足的时间漫步感受自然景观的同时,对自然剂量(nature dose,即与自然接触的时间)[1,8,34]起到上限控制作用,避免受试者因摄入自然剂量差异过大而造成的感知复愈性差异。实验要求如下。1)受试者须独自出发以规避漫步中可能出现的同伴互动干扰[35]。2)实验开始时,受试者打开可拍摄照片、可记录拍摄地点和漫步轨迹的“两步路”App,按照自己的节奏漫步并观察周围的环境,在漫步过程中根据自身在后滩公园中感知到的自然程度和疗愈程度拍摄场景照片;所有照片采用横向构图,拍摄高度与双眼持平,拍摄镜头角度垂直于拍摄场景,且不对场景进行缩放。3)受试者在拍摄照片的同时对场景的自然程度和疗愈程度进行分值为1~5分的评分,若认为该场景的自然原真性越高、越野生,则感知自然程度的评分越高;若认为该场景越能让自己心情舒畅且减缓压力,则感知疗愈程度的评分越高。感知复愈性在本研究中通过人群自我评价的复愈程度即疗愈得分进行量化。4)每位受试者在结束漫步时须提供至少10张场景照片,尽量保证每种分值至少有2张照片,同时提供“两步路”记录的路线轨迹数据。具体实验流程如图3所示。

图2 自然感知漫步实验开展路段及起终点(望江驿13号)与折返点(后滩公园2号门)

图3 自然感知漫步实验流程

1.3 景观环境变量选取与量化

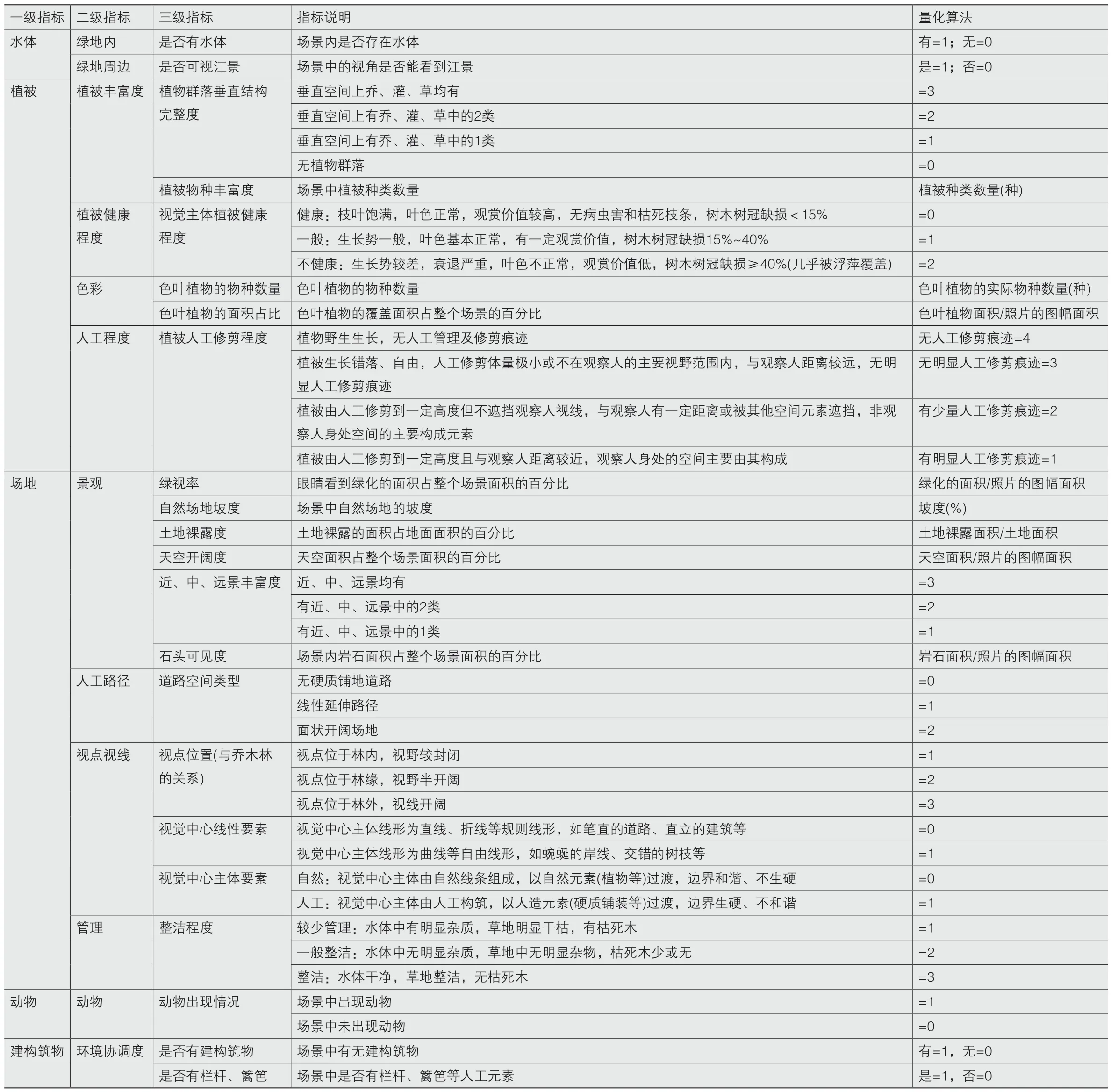

参考相关研究文献[8,16,19,29,34-37],结合实验场地的预调研情况,将沿江型湿地公园中影响人群自然感知及感知复愈性的景观环境变量分为水体、植被、场地、动物和建构筑物五大类。从实验受试者提供的409张拍摄照片中,筛选出每张照片中均出现的22项景观环境要素(表1)。

表1 景观环境变量选择

1.4 定量模型构建

1.4.1 人群自然感知的影响因素回归模型

采用有序回归模型分析景观环境要素对人群自然感知影响的显著性。回归模型如下:

式中,Y为感知自然程度;Xi为景观环境要素;βi为待估计的回归系数;β0为常数项;ε为误差项。

首先利用卡方检验和斯皮尔曼检验对影响自然程度评分的景观环境变量进行检验,变量之间存在相关性是进行回归分析的前提;再将通过相关性检验的景观环境要素与人群的感知自然程度评分进行回归分析。

1.4.2 人群感知复愈性的影响因素回归模型

采用有序回归模型探讨景观环境要素对人群感知复愈性的影响。回归模型如下:

式中,Y为感知复愈程度评分;Xi为景观环境变量;βi为待估计的回归系数;β0为常数项;ε为误差项。

先将感知复愈程度评分与所有22项景观环境要素进行相关性检验(N=409),再将通过相关性检验的景观环境要素与人群的感知复愈程度评分进行回归分析。

2 结果分析与讨论

数据清洗后,得到有效受试者63位,其中女性占比67%,男性占比33%;年龄主要集中在中青年年龄段(94%),儿童与老年人较少;93%为大学本科及以上学历。具体分析结果如下。

2.1 人群自然感知的空间偏好特征

63位受试者拍摄照片的选择点位及行走路径(图4)显示:多数受试者在出发后偏好于沿着靠江路段的湿地进行漫步和拍摄;而在有咖啡店、零售小亭的滨江路段,选择临江漫步的人数有所减少。由此可见,在有多条路线可选择时,大部分受试者偏好沿湿地的路线漫步。返程时仅有个别受试者选择与去程相同的路线,体现出受试者更倾向于获得不同的体验。

图4 受试者漫步路线及主要拍摄点位图

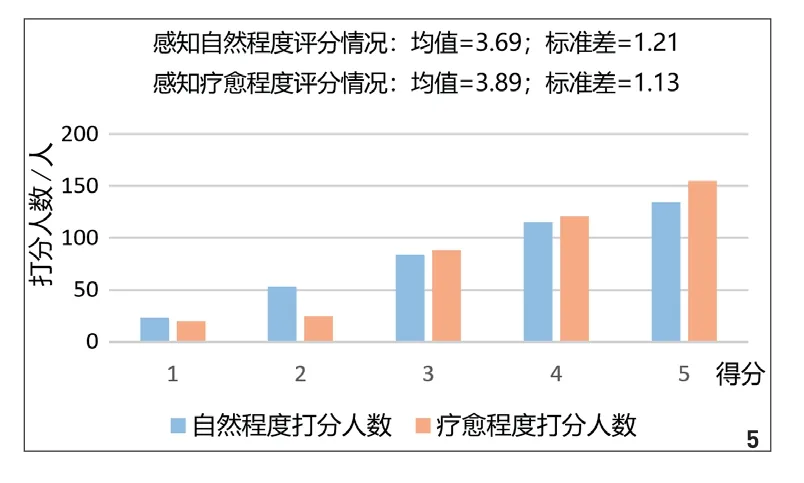

2.2 人群感知程度

在自然感知场景中,受试者认为32.8%的自然程度达到“非常自然”的程度,37.9%达到“非常疗愈”的程度,即大部分受试者认为后滩公园的绿地空间能让人较好地感知到自然并获得一定的复愈感受。

分别采用均值和标准差2个统计量描述与分析解释变量的集中趋势和离散程度(图5,N=409),结果显示:感知自然程度与感知疗愈程度评分多集中在3.6~4.0分;评分的离散程度较小。

图5 受试者感知自然程度和感知疗愈程度评分的描述性分析

2.3 人群自然感知的影响因素

整体看来,与人群感知自然程度有显著相关性的景观环境要素包括场景内是否有水体、植被物种丰富度、视觉主体植被健康程度、场地的整洁程度、道路空间类型、植被人工修剪程度,以及动物出现情况(附表1、2①)。

将通过相关性检验的变量逐步回归得到最优模型。通过有序回归结果,得出人群感知自然程度的预测回归模型如下(回归模型结果通过平行线检验,详见附表3①):

式中,Y表示人群的感知自然程度;X1表示场景内有水体;X2表示植被物种丰富度;X3表示视觉主体植被健康程度;X4表示场地的整洁程度;X5表示面状开阔场地(道路空间类型);X6表示植被人工修剪程度;X7表示有动物出现。其中,有动物出现的估算系数最大,表明该特征对人群的感知自然程度影响最大;道路空间类型对人群自然感知程度的影响次之。

结果表明,有水体的公园绿地空间让人群感知到的自然程度更高。后滩公园内有连续的湿地水面,自然岸线比例高,或细长,或宽阔的静水水面配合多样植物,形成林、滩、浅水湿地、深水湿地等丰富多样的水景,为人群提供了丰富的亲水体验。水面可见度会影响人的景观偏好与自然感知舒适程度[20],水景要素更能使人群感知到自然之美。

公园绿地空间中的植被物种越丰富、视觉主体植被越枝叶饱满和叶色正常,人群感知的自然程度越高。后滩公园西侧滨水空间多采用湿生乔木构成绿色的背景主色调[38],如水杉林、柳杉林等。路段中部岸边和水面多种植芦苇、菖蒲等挺水植物,使水面富有动感。东侧滨水空间设置了亲水平台与亲水栈桥,植物配置以丛植的挺水植物为主,如芦苇、香蒲、鸢尾等,辅以少量浮水植物,如浮萍、睡莲等,柔化亲水平台的边界。植被色彩已被证明是感知生物多样性的重要线索,从而影响人群的自然感知[8],但由于本研究的实验时段尚未到深秋,后滩公园内色叶植物还未完全显现,故在本次实验结果中,植被指标中的植被健康程度及植被物种丰富度对人群的自然感知程度影响更大。

从场地管理上看,场地的整洁程度越好,如水体干净、草地整洁且无枯死木时,人群的感知自然程度越高。整洁的场地通常暗示着环境卫生和安全,这类环境通常较少存在受伤或感染的风险。例如,一处水体清澈的场地代表水质良好,人们可以更好地通过亲水活动来感受自然而不用担心受到水体污染的影响;草地整洁、无枯死木的场地能让人们在其中更好地活动和放松,从而更深入地感受自然。绿色空间质量感知(perception of green space qualities),如宽敞和安全感、清洁和维护,以及设施等是公园绿地中影响人群自然感知体验的重要景观环境要素[37]。但也有研究发现,公园绿地的整洁度过高并不利于人群的自然感知[35],结合本研究结果,可知应在适度人工干预以提升整洁度的同时,保留公园绿地空间的野生感,取得二者的平衡。

从场景中的人工路径来看,当场景中没有硬质铺装道路时,人群的感知自然程度更好;而当场景中有硬质铺装道路时,线性延伸路径比面状场地更能带给人自然的感受,这可能与滨江绿地线性延伸的特性有关。后滩公园以湿地水体为基底,线性延伸道路通常沿湿地水岸设置,道路两旁不乏层次丰富的植被;面状场地则为大面积硬质铺地辅以少量规则种植的乔木作为绿化,为市民提供搭帐篷、野餐等亲自然活动的空间,但自然感知程度不如线性延伸路径。

此外,场景内如有动物出现,人群感知到的自然程度更高;是否有动物出现对人群自然感知的影响相比于其他公园绿地景观环境要素权重更大。公园绿地空间中动物的出现能在瞬间吸引人群的注意,可作为场景中的非节律性感官刺激(Non-Rhythmic Sensory Stimuli)[39]28-29要素。已有研究验证,动物物种的多样性对幸福感的产生具有积极作用[40]。

与预想结果不同,是否可视江景并未对人群的自然感知程度产生显著影响。这可能是因为实地研究中更多地将黄浦江作为视觉背景,而未将其纳入漫步范围,一定程度上导致实验拍摄到黄浦江江面的照片较少。

2.4 人群感知复愈性的影响因素

与人群感知复愈性有显著相关性的景观环境要素包括是否有水体、植被物种丰富度、视觉主体植被健康程度、场地的整洁程度、道路空间类型和土地裸露度(附表4、5①)。

基于有序回归结果,得出感知复愈性的预测回归模型如下(已通过平行线检验,附表6①):

式中,Y表示公园绿地空间给人群带来的感知复愈程度;X1表示场景内有水体;X2表示植被物种丰富度;X3表示视觉主体植被健康程度;X4表示场地的整洁程度;X5表示面状开阔场地(道路空间类型);X6表示土地裸露度。其中,土地裸露度的估算系数最大,表明该特征对人群感知复愈程度影响最大;道路空间类型对复愈程度的影响次之。

结果表明,有水体的公园绿地对人群感知复愈性更好,即公园绿地中的水景要素能为受试者带来更好的复愈感受。该发现与前人研究结论一致,如Ulrich等认为,若环境中包含足够的水体等自然元素,就可能具备良好的复愈能力[6]。此外,公园绿地中植被物种越丰富、视觉主体植被越枝叶饱满和叶色正常,人群的感知复愈性越高。已有研究指出,在可近距离接触水体的公园绿地中,水体干净且场景内有更多的树木种类及色彩鲜艳的花卉可提高场地的复愈水平[41]。

从场地管理上看,场地的整洁程度越好,人群的感知复愈性越高。已有研究指出,在同等植被密度(vegetation density)条件下,人工管理及养护的森林(tended urban forests)较自生林更具有调节人群心情的作用[42]。公园绿地中的土地裸露度越高,场景的复愈效果越弱,越容易给人带来荒凉、衰败之感,对人群的心理恢复产生负面影响。

从场景中的人工路径来看,当场景中没有硬质铺装道路时,人群的感知复愈性相对更高;当场景中有硬质铺装道路时,线性延伸路径比面状场地更能带给人自然复愈的感受。线性道路的纵深感会增强前方未知空间的神秘性(mystery)[39]48-49;线性道路两旁的高大乔木林会带来庇护性(refuge)[43],增强场地的自然性(nature)等绿地感知属性。而神秘性、庇护性和自然性等均为复愈性环境的典型特征[4]65-66。

3 研究结论与设计优化建议

3.1 研究结论

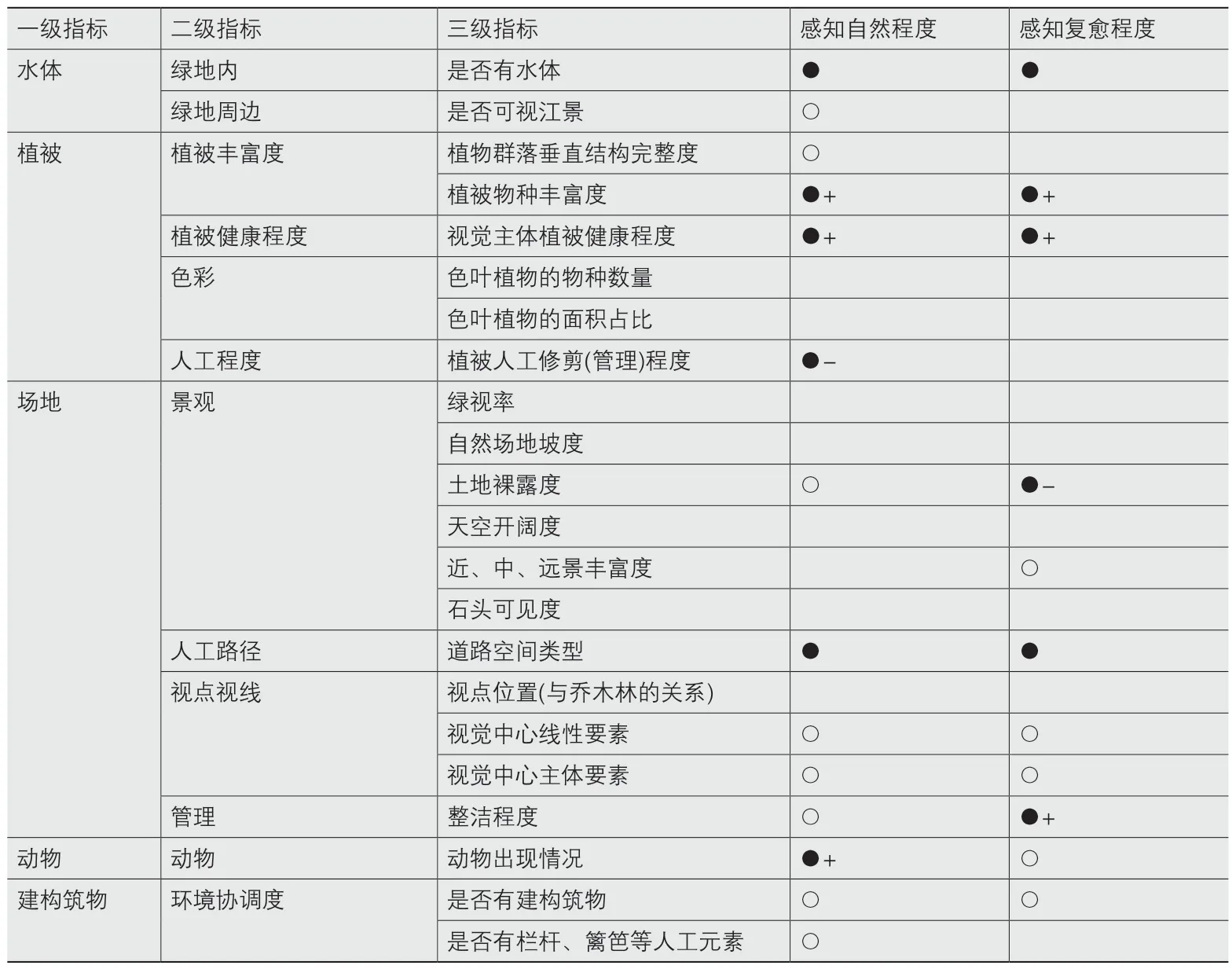

结果表明,场景内植被物种丰富度、视觉主体植被健康程度、场地的整洁程度同时正向影响人群的自然感知及其在自然中的复愈程度;场景内存在水体、场景内无硬质铺地道路或道路类型为线性延伸路径,对人群的自然感知程度及在自然中的复愈感受都更有利。

场景内有动物出现、人工修剪痕迹更少对人群的自然感知程度有正向影响,而对复愈感受无显著影响;场景内的土地裸露度对人群在自然中的复愈感受有负向影响,而对自然感知程度无显著影响(表2)。

表2 公园绿地景观环境要素对人群自然感知及复愈程度的相关性结果一览

本研究也存在一定局限。首先,未从个体特征对人群自然感知及感知复愈性影响的角度进行讨论。已有研究发现,感知自然程度与受教育水平和性别之间存在显著的关系,其中女性的自然感知水平比男性高[36]。其次,本研究的样本量有限。根据对受试者个人特质的分析,本研究结论主要适用于中青年年龄段,老年人及儿童的自然感知及感知复愈性研究需要进一步探讨,其中儿童的自我报告评分机制可能需要进行专门的研究设计。

3.2 设计优化建议

根据上海市人民政府发布的《上海市“一江一河”发展“十四五”规划》和《黄浦江沿岸地区建设规划(2018—2035)》,黄浦江沿岸地区应在“十四五”期末前“基本建成具有区域辐射效应的滨水生态走廊”,并不断“加强多维度生态格局培育……提升滨江绿化系统性和多样性”,体现出政府对全面提升黄浦江两岸公共空间景观品质的愿景。强化自然感知及感知复愈性是提升滨江公园绿地景观品质的应有之义。本研究根据实证研究的结果,对以沿江型湿地公园为代表的滨江公园绿地提出以下设计优化建议。

1)因地制宜设计水体要素。水体可以丰富人们的亲水体验。将拥有河流、滩地、浅水区湿地、深水区湿地等丰富多样水体景观的滨江绿地与富有变化的线性延伸路径相结合,可以增加人群对沿江景色与公园绿地内部水体风光的可视度,带来更好的自然感受,有助于提升人们的感知自然度和复愈度。

2)提高公园绿地空间的植被物种丰富度。植被物种更多样、层次更丰富的场景可以带来更好的自然感知和感知复愈性,因此在设计公园景观时需要重视乔灌草及水生植物的搭配,提供多种空间体验。

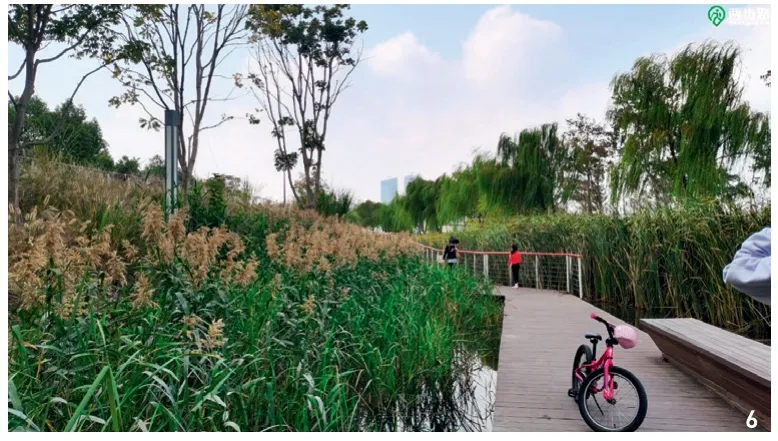

3)对场地进行适度管理,提高场景整洁度,降低土地裸露度,同时避免对植被的过度修剪。场地中的整洁程度越好,如水体干净、草地整洁且无枯死木,人群对自然及复愈的感知程度越高(图6、7);土地裸露度越高,则场景给人群带来的复愈效果越弱。因此,建议定期对滨江绿地环境进行监测,及时清理水面垃圾、枯死树木,并在裸露土地上种植植物。研究发现,人工修剪痕迹越明显,人群的感知自然程度越低。因此,在场地管理过程中需避免对植被的过度修剪,但考虑到人群对带有少量人工管理痕迹的自然亦有更高的接受度与认可度,也需要在整洁性和自然性中取得平衡。

图6 适度管理的后滩滨水绿地空间

图7 缺乏管理的后滩滨水绿地空间(受试者拍摄于2022年10月)

4)营造公园绿地的丰富生境,提高野生动物多样性及其可观测性。场景内是否有动物出现对人群自然感知的影响系数最高。公园绿地中动物的出现能吸引人群的注意,带来非节律性的感官刺激。野生动物的观测性较低,不利于人群的自然感知和感知复愈性,也不利于野生动物科普活动的展开。因此,建议有条件的公园在局部划定一定面积的原生自然保护小区,在保护小区内提供适合野生动物,如鸟类、鱼类生活的生境,游客可在保护小区边缘以较隐蔽的方式开展观察活动,既可以为城市野生动物提供生态栖息地,也可以提高人们对城市生物多样性的关注,还可通过树立动物科普牌、举办观鸟活动和动物摄影活动等方式,引导市民与野生动物科学互动。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制或拍摄。

致谢:感谢东岸集团浦江事务部副主任鲍伶俐女士和大自然保护协会上海城市保护项目经理俞霖琳女士对本研究的支持和帮助,感谢所有参与后滩公园自然漫步实验的受试者,感谢TNC的工作人员及Bio-CPU Lab的同学们在漫步实验现场的服务工作!

注释:

①文中相关附表详见百度云盘链接:https://pan.baidu.com/s/1EZCMPLTQXXrjfYh8f3hdSw。提取码:0000。