数往知来、守正创新:从江汉平原管窥中国城市八景的保护与更新

万 敏 潘莹紫 姚佳其 王凯悦

城市八景是见证中国古代城市风景营建及其制度发展的典型代表,其在幅员辽阔的古代中国广泛施行,并向日本、朝鲜、韩国、越南等国家传播,其中蕴含着许多传统人居环境治理的山水营建经验和生态智慧[1]。城市八景一般以传统县邑为基本单位,在县域范围通过评选、营建而入志,表现为以“八”个景目构成为主,少数城市亦有“十”“十二”甚至“十六”景目组成的情况[1]。由于当代城市包容县(市)域,故而本文以“城市八景”概之。如今,随着八景体例在现代方志中的缺位,其保护陷入系统性迷失,而其更新又缺乏规范性引导,故本研究对保护与传承我国优秀传统文化、弘扬地方特色、丰富我国风景园林遗产学科内涵、增强中华风景文化自信,甚至提升中华文化世界影响力等均具有重要意义。

“守正创新”是习近平总书记在党的二十大报告中提出的坚持中国特色社会主义思想的世界观和方法论的“六个坚持”之一[2];孟兆祯先生认为风景园林的“守正创新”是基于中华民族优秀传统与哲学观,结合现代人的需求,在传承的基础上探索与时俱进的创新途径[3];“守正”即坚守正道,坚持按规律办事,“创新”即创造新的认识与实践成果[4]。守正与创新相辅相成,体现了“变”与“不变”、继承与发展、原则性与创造性的辩证统一[5]。本文即以此为立场、观点和方法来剖析城市八景保护与更新的历史与当下。

在中国知网(CNKI)以“八景保护”“八景更新”“八景评选”为词条进行主题检索,筛除无关文献后依序得到266、42、52篇文献,可见,我国有关八景的保护研究比其更新研究更为充分。有关八景的保护研究多围绕其空间环境、文化赋存、历史变迁、景观分类和保护途径等进行[6-8];而有关八景的更新研究则多结合城市历史格局延续、城市街区更新、公共空间建设和新八景评选等进行[9-10]。上述研究多局限在单一城市,鲜有文献从“守正创新”视角解析城市八景保护与更新的历史与当下。考虑到我国历史上曾广泛存在方志八景的继承与更新现象,故本文立足笔者熟知的江汉平原,对其方志所记载的历史经验进行发掘,并结合一些进入现代各级文化与自然遗产体系的城市八景受保护情况,界定出本文秉持“守正创新”意图归纳的3个方面——历史上城市八景的保护与更新、当代遗产体系中城市八景的保护,以及当代非遗产类城市八景的保护与更新,以此为纲展开。

1 历史上城市八景的保护与更新

我国方志从宋代起便已发展成熟,至明代方志形成约60年一修的惯例[11],其间的城市八景是绝大多数地方志必载的内容,从中可窥探我国传统社会城市八景保护与更新的历史经验和教训。立足江汉平原的方志,可解读出不变型、顺变型、颠覆型3种城市八景的保护与更新方式。

我国一直有敬重名宦先贤的优秀传统,由此惠及其所涉城市八景,结合古代对“出乎史、入夫道”的敬畏,共同构成传统城市八景保护与传承的两大基石。襄阳、石首、天门、孝感、汉阳、黄陂、宜昌等地城市八景以不变型传承便是明证。

襄阳十二景的大部最早见记于东晋时期文史学家习凿齿所书的《襄阳耆旧记》[12],此后的明天顺、万历和清乾隆3版《襄阳县志》均对此一脉相承[13-15],这使襄阳成为我国城市八景文化保留最为完整的城市之一;无独有偶,“绣林十景”最早出自宋诗人黄庭坚的一首七言律缀景诗,此后乾隆元年(1736年)、乾隆六十年(1796年)、同治五年(1866年)的3版《石首县志》均按此诗延续景目,同时还补充完善了相应的十景诗与图[16-18];天门“竟陵十景”的持续亦与名人有关,其城市十景组诗传为唐代本土大诗人皮日休所作,其景目被载入明嘉靖时的“县志总论”中[19],甚至其前四景还被明清两代《增广贤文》作为山水营建的优秀范例引述而具全国性影响[20]。竟陵(现天门)此后各代不断有城市八景、十景更新,但均被方志重修者“嫌重见余,并庸俗可删”[19,21]。故而上述3组城市八景的延续均是“以名人为胜”的结果,我国敬重名宦先贤的传统成为城市八景文化保护与传承的利器。

我国还有“出乎史,入夫道,欲知大道,必先为史”的传统[22],城市八景作为历时性公共智慧遴选的产物,至少在宋方志中便始有体例化地位[11],故城市八景文化是具有“出乎史”特质的,其在明清时期甚至发展成为我国城市风景营造之“大道”。结合古代城市社会发展缓慢的因素,促成了诸如孝感、汉阳、黄陂、宜昌等地的城市八景在历代官儒的“庇护”与“守正”中以不变型传承[23-30],不变型也成为江汉平原城市八景文化保护传承的主流。如黄陂的清康熙、同治2版县志均将明“黄陂十景”的来历、历次修缮和重建过程载于序中,修志官员对其中的十景图亦“非敢附笔削之”[27-28];再如孝感的“澴川八景”便是以“地杰”而“载在经史”[24],其组诗为明正统时的知县罗勉所题,后被清康熙、光绪2版县志继承,仅补充了其时的八景图[23-24]。正因历代官儒所怀敬史之心,促成城市八景文化被接力传递,并以“守正”的方式得到保护和传承。

所谓顺变型,即是城市八景顺应不同时代各地自然、人文环境的变迁而变化,由此务实、理性地促成其部分景目的保护继承或其他景目的更新替换,从而成为历史上城市八景“守正创新”的表率。如《汉川县志》便载有自明嘉靖以来的2个景目更新,景致消失是其顺变的主因[25,31];而蕲州的清代十景源于明“蕲阳八景”,其中七景不变,所变一景是按其水景属性延伸为新三景[32-33];黄梅的“梅山十景”从明弘治到清光绪的375年中有6个景目更替,其中明代的“龙凤呈祥”四景在清代被替换为佛教禅宗四、五祖庭所在的“东南西北”四山之景,反映了我国明清时期的政治宗教观念由“重道抑佛”到“重佛抑道”的转变[32,34]。由此可见,顺变型的城市八景兼顾了文脉延续及自然与人文的变迁需求,凸显了我国城市八景保护与更新的守正创新。

然而,顺变型城市八景的发展亦非一帆风顺,个别城市八景在保护与更新过程中还曾有反复。如黄冈便在明清两代380多年间出现过由颠覆型至顺变型的反复,其明弘治时的“黄城八景”被明万历时的“黄州八景”推翻[32,35];清乾隆修志时出于尊古,又折中录入上2版景目,仅将万历时期不可考的二景作保留景致、替换得景地的改变[36];光绪年重修县志时,上述3版胜景又被优化合并,剔除了六景,包括消失的四景、距县城过远的一景,以及因行政建制变迁而脱离的一景,并结合老景重组为新的黄州十景[37-38]。尊古、中庸、求实的态度最终促成其城市八景在完全颠覆的情况下恢复“守正创新”理性,并以顺变的方式实现更新。

所谓颠覆型,即是历史上城市八景更新脱离原有景目而全部改变的现象,如清光绪版县志所载的“蕲水八景”便完全颠覆了明弘治时期的景目[32,39],然而该情形在江汉平原并不多见。可见,脱离“守正创新”的颠覆型城市八景更新并不被传统主流社会认同。

2 当代遗产体系中城市八景的保护

由于城市八景蕴含丰富的自然、历史、民俗、艺文、风景营造智慧与制度等综合价值,故留存至今的城市八景实体不少被我国文化和自然两大遗产保护体系收录。据笔者以江汉平原为例统计,在该区域38组方志八景的272个景目中,留存至今的景目约占总数的70%,其中又约40%被我国文化和自然遗产保护体系收录,故而文化与自然遗产体系是我国城市八景保护的主导和“守正”的主流,下文对此情形下的城市八景保护经验进行解读。

2.1 纳入物质性文化遗产体系的城市八景保护

在我国,接纳城市八景景目的物质性文化遗产保护机构主要是文物保护单位(以下简称“文保单位)、历史文化名城和历史文化街区,三者接纳城市八景的比例以江汉平原为例测算,分别约占总景目的10%、6%、4%,我国《文物保护法》《城乡规划法》《历史文化名城名镇名村保护条例》以及各地的“历史文化街区和历史建筑保护条例”等法律法规是该类城市八景保护与传承的坚强基石,而“燕京八景”中所有景目均被各级文保单位收录,从而为我国城市八景保护树立了一个“守正”的标杆[40](表1)。

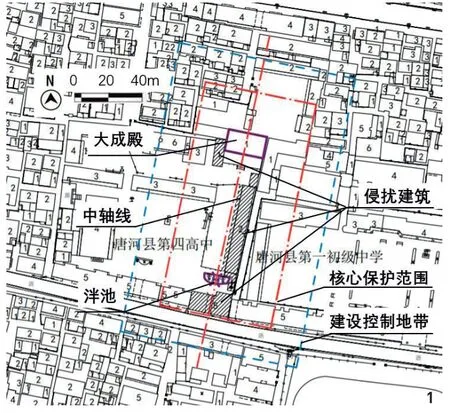

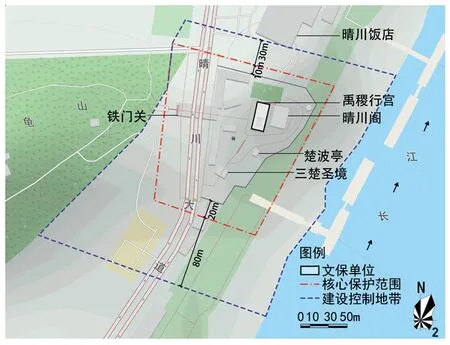

我国三级文保单位中的城市八景,一般根据其景物赋存,以单个景目的整体或局部方式进入该保护体系。各地政府出于理性与务实大多会接纳可控性强的点状保护方式对其内的景物进行有效保管,而核心保护区以外的环境,尤其是历史失控时期形成的环境,文物保护法规虽有一定限制,但实际管控力明显不足,难以保障城市八景的完整。如唐河八景之一的“黄池映月”现处唐河四中内(图1),校区原为孔庙,现存的大成殿、泮池为省级文保单位,点状保护确定的南北137m、东西68m的核心区虽然框入了黉学主轴上的文物建筑实体,但侵入轴线空间的3组当代建筑严重干扰、胁迫了泮池的“映月”环境[41];再如汉阳“晴川夕照”的主体是国家级文保单位“禹稷行宫”(图2),其西、北两侧核心保护区边界分别至龟山脚与北院墙外10m,然而尺度过大的滨江路将山阁分离,体量不小的某饭店也在抢夺“晴川夕照”的风头等[42]。类似现象在纳入文保单位的城市八景中不在少数,且其文保单位的级别越低,保护情况越差。如此看来,不少宏观的城市八景因所涉空间广域致使空间局域的点状文物保护方式力有不逮。故而城市八景的“守正”是需要广义建筑的思维和大格局观下的坚守才能达成的。

图1 “黄池映月”(潘莹紫改绘自唐河县住房和城乡建设局提供的测绘文件)

图2 “禹稷行宫”(王凯悦绘)

当前文保单位中的城市八景保护存在的另一不良倾向便是借保护之名,行好大喜功之实的“大拆大建式”保护问题。如唐河八景之一的“古塔凌烟”之核心景物——泗洲塔,为国家级重点文保单位,借保护该塔之名,也是为利用古塔的影响力拉动周边的商业地产经营,围绕该塔150亩(0.1km2)的老旧城区被作为“棚改”项目而清理拆除,而今随着国家“棚改”向“旧改”的政策性矫正,好大喜功而又商业逐利的“古塔凌烟”环境整治至今都无法落地,大规模拆迁导致的城市历史肌理损失再也无法弥补。故而“守正”不能走好大喜功甚至口是心非的“守而不正”之歪道。

但是,也不能由此否定文保单位在城市八景保护中的重要作用,事实上我国的文保体制不仅使城市八景中的核心景物得到了有效的保护与传承,其中还不乏外围环境管控成功的佳例。如燕京八景之一的“居庸叠翠”(图3),有广阔的山林为其中的长城、关城、詹天佑铜像等国保文物增色[40];再如武昌(现鄂州)八景之一的“龙蟠晓渡”(图4),有浩瀚的长江为其国保单位——观音阁建筑群背书。由此带来的启示便是:自然空间与园林绿地无疑是城市八景“守正”保护的极佳载体。

图3 “居庸叠翠”(视觉中国提供)

图4 “龙蟠晓渡”(视觉中国提供)

我国历史文化名城保护体系接纳城市八景的渠道主要由文保单位和自然保护地2类遗产的体制性继承而来。由于我国该类保护规划重体制继承、轻发掘研究,重文化实体、轻文化景观,致使城市八景仅在少数历史文化名城保护规划中有所体现,虽然也有类似柳州将城市八景系统性纳入其历史文化名城保护体系的佳例[43],但我国绝大多数历史文化名城规划并未关注城市八景系统的保护。城市八景文化作为我国古代广泛施行的一种城市风景建设的系统性制度与智慧,是我国对世界城市公共空间建设从理论到实践的重大贡献,理应成为历史文化名城系统性保护的对象,并与文保单位的个体性保护一道,构筑起我国城市八景的多尺度、全要素保护系统。然而实际境况却不尽如人意,这预示着城市八景的“守正”还存在着盲区,也意味着其理论与实践具有重要提升方向与发展空间。历史文化街区虽然也存在局部包容城市八景的情形,但其中城市八景的保护境况与历史文化名城相仿,本文不再展开。

我国文化遗产保护体系内的城市八景经历了约40年的保护性探索,已形成一套较为成熟而又不断发展的技术方法体系,其中不少还富含思想观念与科技的创新。如燕京八景之一“卢沟晓月”,其文保与风景的核心均为卢沟桥,该桥在保护修缮中曾拆除1967年加宽的混凝土步道和挑梁,清除桥面沥青,更换的新石件一律不“做旧”,同时还疏浚了永定河河道等[44];而大冶八景之一的“铜海飞烟”,其风景核心为国家重点文保单位——铜绿山古铜矿遗址,通过对其地下采空区进行胶结充填,保证了陡边坡稳定,还使遗址地面变形得到良好控制[45];再如江夏(现武昌)八景之一“凤山春晓”,其北侧环境为国家级历史文化街区——昙华林,有学者团队运用HBIM技术对其近现代历史建筑进行了数字化保护与修复[46]。新思想、新技术的运用为城市八景的传承与“守正”开辟了新的视野与途径。

2.2 纳入自然遗产体系的城市八景保护

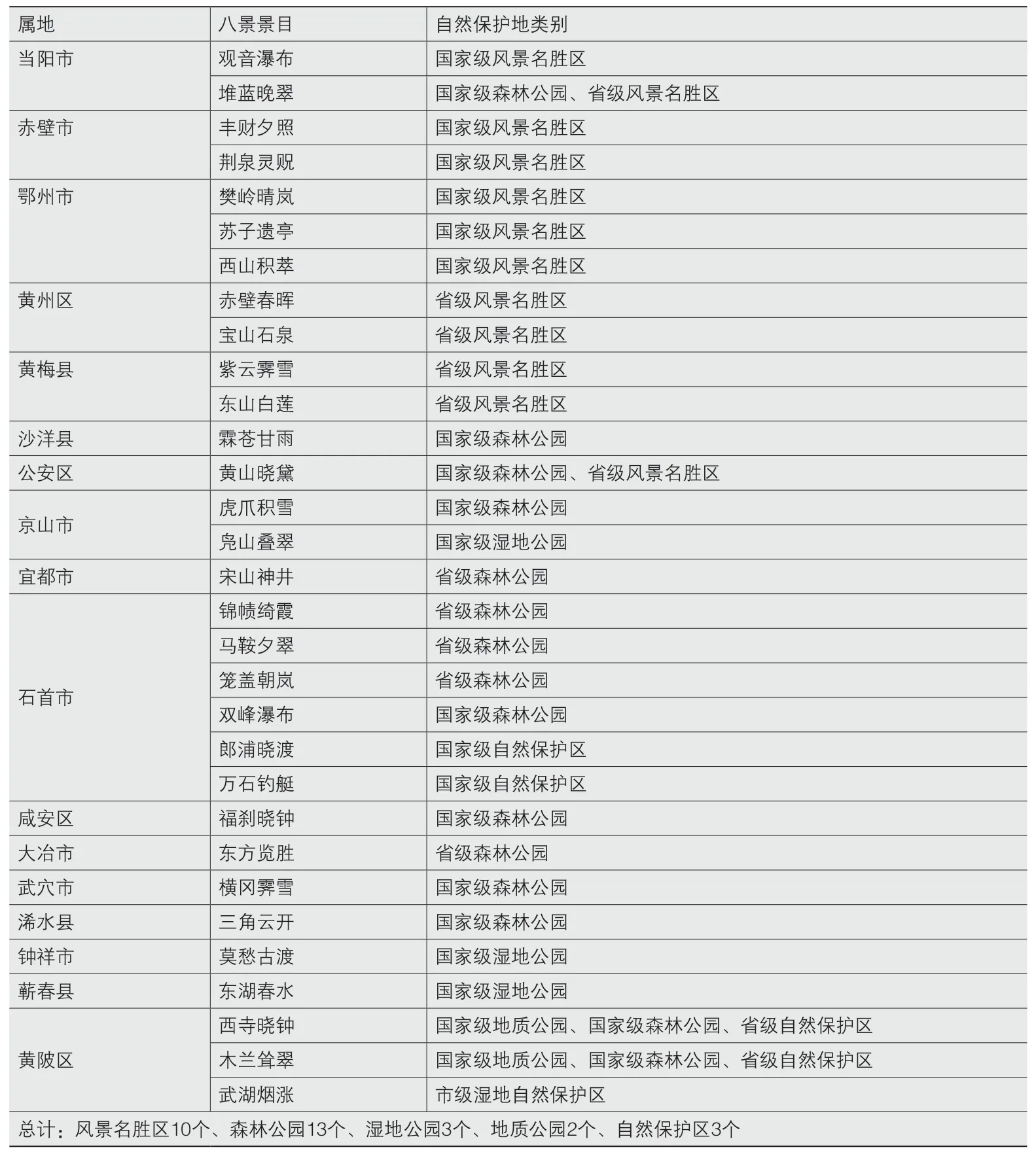

据不完全统计,江汉平原城市八景共有31个(约占总景目的11%)景目进入我国自然遗产保护体系(表2),我国各类自然保护地的保护管理条例是该种城市八景保护与传承的坚强基石。如襄阳十二景中有一半的景目处在各类自然保护地中(表3),自然保护地的保护性思维与充裕空间使城市八景的保护可以做到游刃有余,这使襄阳成为湖北省,乃至全国城市八景受保护最多的城市之一。

表2 江汉平原八景景目进入自然遗产保护体系的情况

纳入我国自然保护地体系的城市八景有2种形式,一种是位于其中的城市八景被各级文保单位收录,另一种是城市八景依托的景物属自然保护地中的有机组成。如当阳八景之一的“堆蓝晚翠”是依玉泉寺国家森林公园而存的,其风景核心是全国重点文保单位——玉泉寺及铁塔,受我国文化与自然双遗产保护机制的制约,此景的山水人文格局被保护得完好如初[47]。再如泰安八景之一的“汉柏凌寒”,其风景核心——岱庙属全国重点文保单位,而“泰岳朝云”“秦松挺秀”则是泰山国家级风景名胜区中的有机组成[48],同时泰山还拥有中国首个世界文化与自然双遗产身份,可以预料上述三景将会在自然保护地的庇护下传世永续。我国自然保护地体系涉及的广阔空间及其良好的保育环境成为包容多尺度城市八景的重要温床与载体;而城市八景丰富的人文内涵又可为自然保护地添色增辉,从而相得益彰、互助共荣。

3 当代非遗产类城市八景的保护与更新

所谓非遗产类城市八景是指因遗物少存、景物不存或空间不存而未被遗产体系收录的八景。据本文统计,在江汉平原该类城市八景约占总景目的72%,其中又有约半数景目属遗迹不存或空间不存类型。总结该类城市八景保护与更新的既有经验与教训,不仅对其继承和发展具有方向性引领价值,而且其数目之众和潜在的遗产特质对我国遗产保护体系也是重要的存量发展空间;结合对一些城市评选新八景的方向性辨析,以及对城市八景中非物质文化遗产内涵的发掘和展望,由此构成本节意图立足“守正创新”进行褒扬的城市八景保护与更新的经验体会。

3.1 当代非遗产类城市八景的保护性更新

单霁翔认为“更新”是指在保护整体环境和文化遗存的前提下,为了满足现代需求而进行的必要调整与变化[49];常青认为“更新”要关注“与古为新”,即不断寻求城市演化中文化遗产保存与文化基因传承的新方式[50];阮仪三认为“更新”应具有物质环境改善、历史环境延续、继承与发展3个方面内涵[51]。考虑到“更新”还具有脱离历史的翻新、推倒重建、景物拼凑等歧义,故下文使用“保护性更新”一词来凸显其“守正创新”的积极内涵。

对于遗物少存的非遗产类城市八景,经保护性更新后而获文化遗产地位的并不多见,无锡的“南禅宝塔”便是其中的一例。其风景核心——妙光塔在历史上屡毁屡建,1983年依地下塔基遗存和清代照片原样修葺的做派不仅使之荣登无锡市级文保单位,也使该景成为京杭大运河无锡段的重要亮点[52]。然而,大多遗物少存的城市八景经保护性更新后却难获此殊荣,即使其中不乏匠心与智慧。如分属汉阳、江夏(现武昌)两地的“鹤楼晴眺”“黄鹄夕照”二景,其核心景物均为依少量残存而于1985年复建的黄鹤楼[53]。该楼以史为据的考证式设计,为适应长江大桥与周边环境的现代尺度而进行的增高与移位处理,以及持续近40年的视线与盆状空间管控[54](图5),处处渗透出一种科学、严谨、尊古而又适今的精神,这使立足江北而观的“鹤楼晴眺”得到充分保护,也使立足江南而观的“黄鹄夕照”有良好保持。毫无疑问,保护性更新的严谨思维使其具备成为遗产的潜质,然而我国文保单位对文化景观纳入遗产体系的滞后响应,影响了一批该类城市八景的入遗之途,这也预示着遗物少存之非遗产类城市八景“守正创新”的发展方向。同样的情形还反映在南昌的“滕阁秋风”、重庆的“垂云北观”、唐河的“泌桥飞雪”等一批优秀的保护性更新实践中,并构成该类城市八景“守正创新”的主流。

图5 黄鹤楼空间与视线管控(岳峰、张庆军绘)

景物不存和空间不存的非遗产类城市八景经保护性更新后难获物质性文化遗产认可,由于此2类城市八景更新不受遗产保护体制的制约,致使其更新方式与过程显得五花八门,但立足保护性更新思维,还是能在其中发现一些值得推崇的“守正创新”经验。如天门的“龙池春涨”“三澨渔歌”二景,其所在的东西湖环境及其相关景物因现代城市的蔓延性包裹而发生较大改变,但龙池、澨水(今天门河)仍在,故将相应湖区、河道划归城市公园绿地,并结合一系列生态治理与公园建设使该二景得以重现[55];郑州八景中的“莆田春草”“汴河新柳”二景也因城市发展而消失,后该二景在贾鲁河综合治理工程中择地进行了复现[56]。一般而言,城市八景由自然与人文两大类风景对半构成,上述案例说明,自然型城市八景在选择类似空间移位复建后更易为大众接受,而人文类城市八景在异地重建后却大多难被公众理解。如钟祥八景之一的“白雪晴岚”,其中的白雪楼曾数度兴废,该楼于2019年被异地重建于嘉靖公园后,由于失去了原有人文空间与环境的支撑,故盛况难复从前。

3.2 新八景评选

自20世纪60年代以来,我国一些城市便出现评选“新八景”的现象,如“沈阳新十景”“新世纪羊城八景”“成都新十景”等[59]。立足“守正创新”,我们认为其中的存续传统赋名形式、沿袭传统风景内涵、承继游颂功能及融合时代新景等的探索是值得提倡的[60]。

历史经验表明,将既往的城市八景推翻重来的更新是经不住时间考验的,故而立足“守正创新”,首先要摈弃的便是这种颠覆性的新八景评选方式,由此确立评选中注重“新旧并存”的方向性途径。“新羊城八景”的评选便是该导向的典型。其城市八景自宋代始而延续至明清,中华人民共和国成立后于1963、1986、2002、2011年有过4次新八景评选[61],2011年选出的“四老四新”八景,其中既有反映广州新时代建设成就和生态文明风貌的新四景[62],也有反映历史时期地域特色和社会风尚的老四景,新评八景尊重了文化传承、顺应了时代发展,故而相得益彰、广获人心。

城市八景更新是历史的必然,但新八景评选仍缺乏相应的原则与标准来保障其质量,故对古八景的组景思想、经验、技巧和更新模式的学习借鉴便可成为当代新八景评选“守正创新”的抓手。如古八景的文辞格局一般为四字构成的“得景地+景致”关系,并善用典故撷古题今;其空间格局强调与城市方位的周正配合,同时还注重所选景目的地标性与代表性;其时间格局则是一年四季的长效气候与一日四时的瞬时气象的结合,同时注重弘道般的吉时祥瑞场景的呈现;古八景中还包含弘政尚育的导向、自然人文的搭配、业态物候的兼顾、自然环境的多彩、生活世界的声色情动等均衡、周正、多样、化育的思想内涵;其更新模式以继承为主,仅对因思想与环境变迁而改变或消失的八景进行替换。这些古八景的组景与更新经验无疑可为新八景的建构提供思想与方法指导。然而,当今新八景评选中老景的存续率仅22%[60],这说明“喜新厌旧”是其中的普遍问题,这对弘扬和传承优秀传统文化不利;且新八景的择景大多以应时和趋利的重大事件、经济、旅游和政绩为主导,这不仅影响到对八景文化的意境追求,也有损八景文化的社会公信力,更偏离了八景文化在国家精神培育方面的目标与社会责任[63]。此外,如何建立一套标准来规范新八景评选,其评选与营造如何纳入体制化、法制化轨道等,均是继承、弘扬、拓新我国城市八景文化亟须直面解决的问题。

3.3 城市八景中的非物质文化遗产发掘

江汉平原城市八景中的物质性文化遗产占其存量的约40%,数量较丰;同样,城市八景中的非物质文化遗产也是一座尚待发掘的宝库。据不完全统计,在江汉平原的272个景目中,虽然未有一处景目直接进入非物质文化体系,但却有约7.4%,共20个景目与各级非物质文化遗产有间接关联。如黄陂的省级非物质文化遗产“木兰庙会”便是以其八景之一的“木兰耸翠”为载体而存的,每年的农历八月初一至八月底有大量香客、游客蜂拥而至参与庙会,并持续至今[64];另如钟祥的省级非物质文化遗产“莫愁女传说”,是以钟祥八景中“阳春烟树”“白雪晴岚”“兰台午风”“莫愁古渡”四景目为载体,以楚歌舞艺术家——莫愁女为主线,串联起屈原、宋玉,以及“阳春白雪”“下里巴人”等历史人物与典故[65];再如国家非物质文化遗产“大禹传说”是以汉阳八景“禹祠古柏”“晴川夕照”二景为载体,集龟蛇锁大江、灵龟镇怪化龟山、大禹治水收赑屃、大禹贮粮米粮山、禹种殿前柏等大禹在武汉的治水传说而成的[66]。

八景景目作为国家级非物质文化遗产的载体,最耳熟能详的就是“洞庭渔歌”的传唱地——潇湘八景中的“洞庭秋月”“渔村夕照”了。“洞庭渔歌”是一种以水泽文化为主导的,汇集了不同风格的排筏、船工号子和民间小调,且得到了屈原、诸葛亮、杜甫、范仲淹等名人加持的文化景观集合[67]。“洞庭渔歌”在我国的成功入遗无疑为其他城市八景景目的申遗带来启示和推动。联想到江汉平原的城市八景中也有类似的“渔歌”“樵唱”“牧笛”等景目14个(占总景目的5.1%),说明当前进入非遗体系的城市八景仅为冰山一角,也意味着城市八景作为潜在的非物质文化遗产所具有的存量发展空间。

然而,当我们跳出城市八景的单一景目而将其视为一个整体时,我们发现“中国八景文化”与中医针灸、中国珠算、二十四节气等世界遗产一样,也是一个极具冲击世界非物质文化遗产潜质的国学大遗产。城市八景文化是基于中国天人合一的哲学观,以及对自然山水的高度理解建构而成的一整套城市风景营建的理论与方法体系;其发轫于唐、成熟于宋,在明清皇帝的加持下发展成为城市与区域风景建设和评选的国家制度,并以诗、图、文的形式在方志中传承;其中还富含各时代中国大文豪、学士,甚至封建帝王的笔墨艺文;其文化影响甚至在日本、朝鲜、越南等华夏文明圈地区留下了深深的烙印[1]。如此一种以风景营造为支撑的思想方法体系,以及在如此广袤空间中的普及、传播与在地践行,这在世界人居环境建设发展史中是从未有过的。故而,中国八景文化是华夏文明对世界人居环境规划与建设领域的独特贡献,这赋予其冲击世界级非物质文化遗产的大遗产潜质。同时其面向风景的公共性与同为世界遗产级的“中国造园”的私密性相互结合、补充,共构出“中国风景”+“中国造园”的户外空间全覆盖的学科格局,在树立、弘扬二者国学地位的同时,还可极大增强我国风景园林学科与行业在举世大变局中引领世界的文化热情与自信。

4 结语

本文对标“守正创新”、立足江汉平原总结出以下3点城市八景保护与更新经验:1)以历代方志为依据,总结了历史上不变型、顺变型、颠覆型3种城市八景保护与更新模式,认为顺变型是我国历史上城市八景“守正创新”之主流;2)考察了当下我国文化与自然遗产体系中的城市八景保护状况,认为我国两大遗产体系是城市八景“守正”传承的基石,指出我国历史文化名城体制在城市八景的系统性“守正”保护方面存在一定缺失;3)围绕当代非遗产类城市八景的保护与更新,认为保护性更新、新八景评选中的新旧并存,以及发掘八景中的非遗内涵是符合“守正创新”方向的,并提出“中国八景文化”是我国风景园林学科极具申报世界非物质文化遗产潜质的大遗产的观点。