全健康(One Health)视角下绿色健康社区景观设计体系构建

黄浩真 康 宁 朱怀真 阿力木·依斯马依力 李树华

随着公共健康需求成为社会热点,社区项目市场开发竞争愈发激烈,以健康为导向的社区户外空间设计受到广泛关注。国内外健康社区在设计、建设和使用运营中积累了大量研究成果和实践经验。绿色空间在生理、心理、社会3个维度之于人体的健康功效已被科学界广为实证[1-2]。如李树华等在归纳出绿色空间发挥健康功效的六大作用机理基础上,提出了“绿色医学”的概念和构想[3],为社区健康景观规划设计提供了理论基础。健康的社区景观环境不仅有助于预防疾病、促进康复、增加邻里交往,还能引导居住人群养成健康的生活方式[4]。近年来,国内外社区健康景观规划设计吸收并转化健康社区和康复景观相关研究成果,提出了健康环境系统设计导则并应用于住宅项目之中[5]。国内出台了将空气、水、舒适、健身、人文、服务等作为核心指标的《健康社区评价标准》(T/CECS 650—2020,T/CSUS 01—2020),该标准充分考虑了长效健康需求和应急预防需要,表现出兼顾考虑慢性病和急性传染病的特征,并通过数据监测和评价手段提升社区健康水平。国外社区案例以日本千叶县柏市丰四季台社区更新为例,该社区从提升身体机能、心理机能和社交机能出发,形成了主要的公共活动空间[6]。然而,长期以来健康社区规划设计中缺乏对人与人的关系、人与环境关系、人与物种关系的辨析[7],需要深化设计者和建设者对社区整体环境的系统化认识。

社区是城市人居环境的基础细胞单元,“绿康城市”论指出,基于人、自然和城市三者关系的适宜人居环境是缓解“城市病”与“城市人群病”的理想模式之一[8]。在公共健康领域视角下,生态健康、居住健康与公共健康三者间具有“图底关系”和“表里关系”[9]。因此,探讨人、环境、物种的关系及如何指导设计以实现人居环境高质量发展变得更加迫切。全健康(One Health)理念旨在通过多学科交叉与融合,促进人类、动物和环境卫生方面的专业人员跨学科交流与合作[10]。全健康也称“同一健康”“一体健康”等,本文统称为“全健康”。该理念的内容非首次提出,早在古希腊时期,人们通过动物解剖实验等方式就已经意识到人的健康和动物健康之间存在关联,如“医学之父”希波克拉底(Hippocrates,公元前460—前370年)提出的“体液学说”首次将人的健康和动物健康问题放在同一语境下讨论[10]。目前全健康理论在气候变化、新发传染病、抗生素耐药和食品安全领域有大量研究成果,尤其在面临全球气候变暖、后疫情时代、抗生素滥用和除虫剂过量使用等问题时,全健康理念给予了人类调节人的健康、环境健康和动物健康的方法。全健康理念具有系统和整体的思想,强调多学科、多部门及多地区之间的交流与协作。该理念本身具有极强的外延性并为资源整合与协调提供沟通平台。整体而言,全健康理念、亲生物假说(Biophilia Hypothesis)[11]和人类“绿色基因”假说(Human "green-Gene"Hypothesis)[12]等均认为人与植物、动物及自然生命之间存在关联和作用机制,因此可以通过营造环境健康、物种健康①的空间场所使人体健康受益。本研究聚焦以开发商为主导的社区开发模式,探讨如何构建全健康视角下的社区健康设计体系,为国内健康社区发展提供有益借鉴。

1 研究方法和研究框架

1.1 研究方法

本研究将全健康理念应用于绿色健康社区景观设计体系构建,归纳总结了各年龄段人群的行为特点和人群健康需求,利用康复景观理论、园艺疗法理论与实证及环境心理学的基本理论,将全健康视角进行拓展,总结人的健康、物种健康和环境健康三者之间的关系,并探讨其在健康社区中的实践路径。

1.2 研究框架

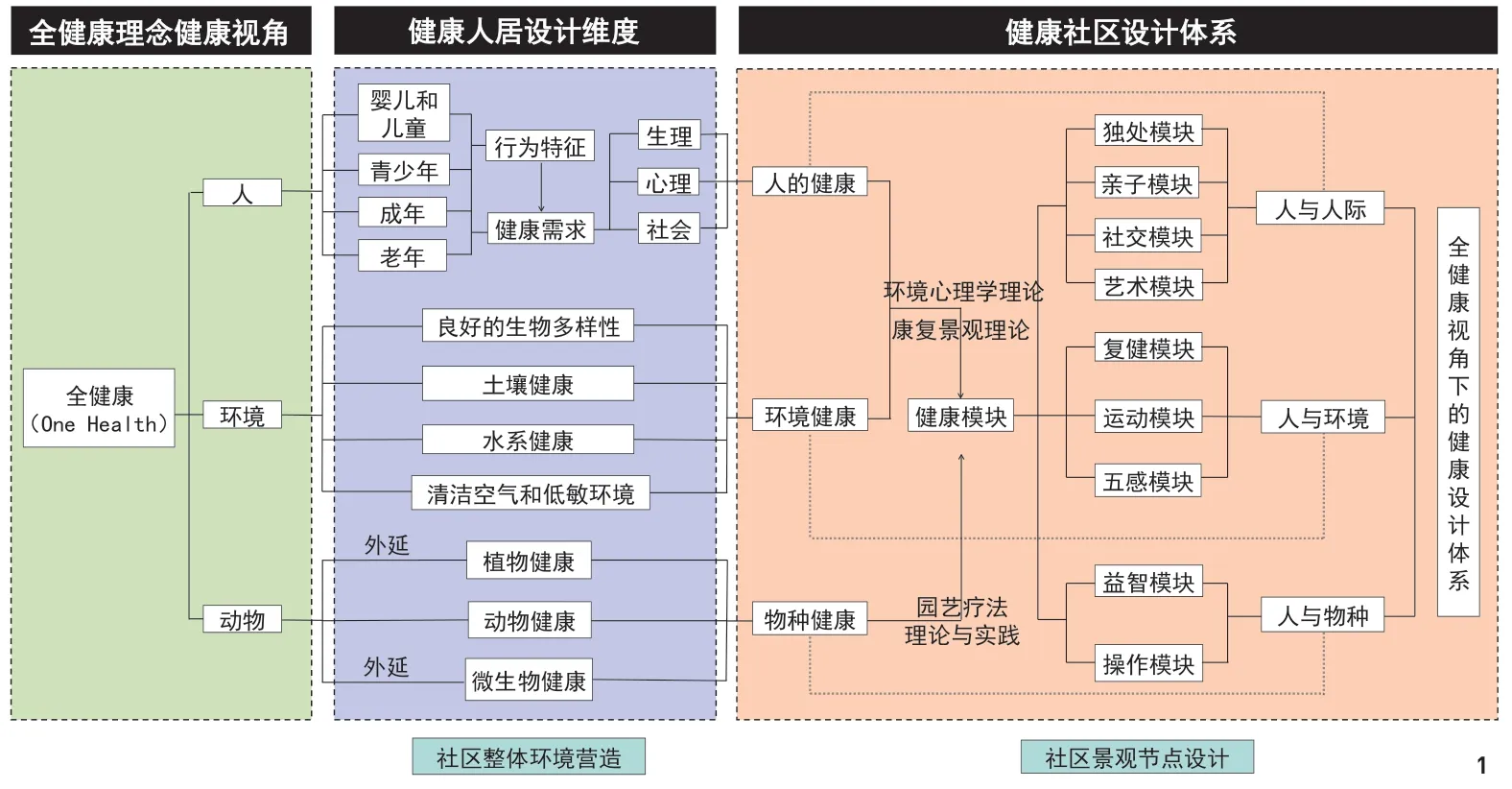

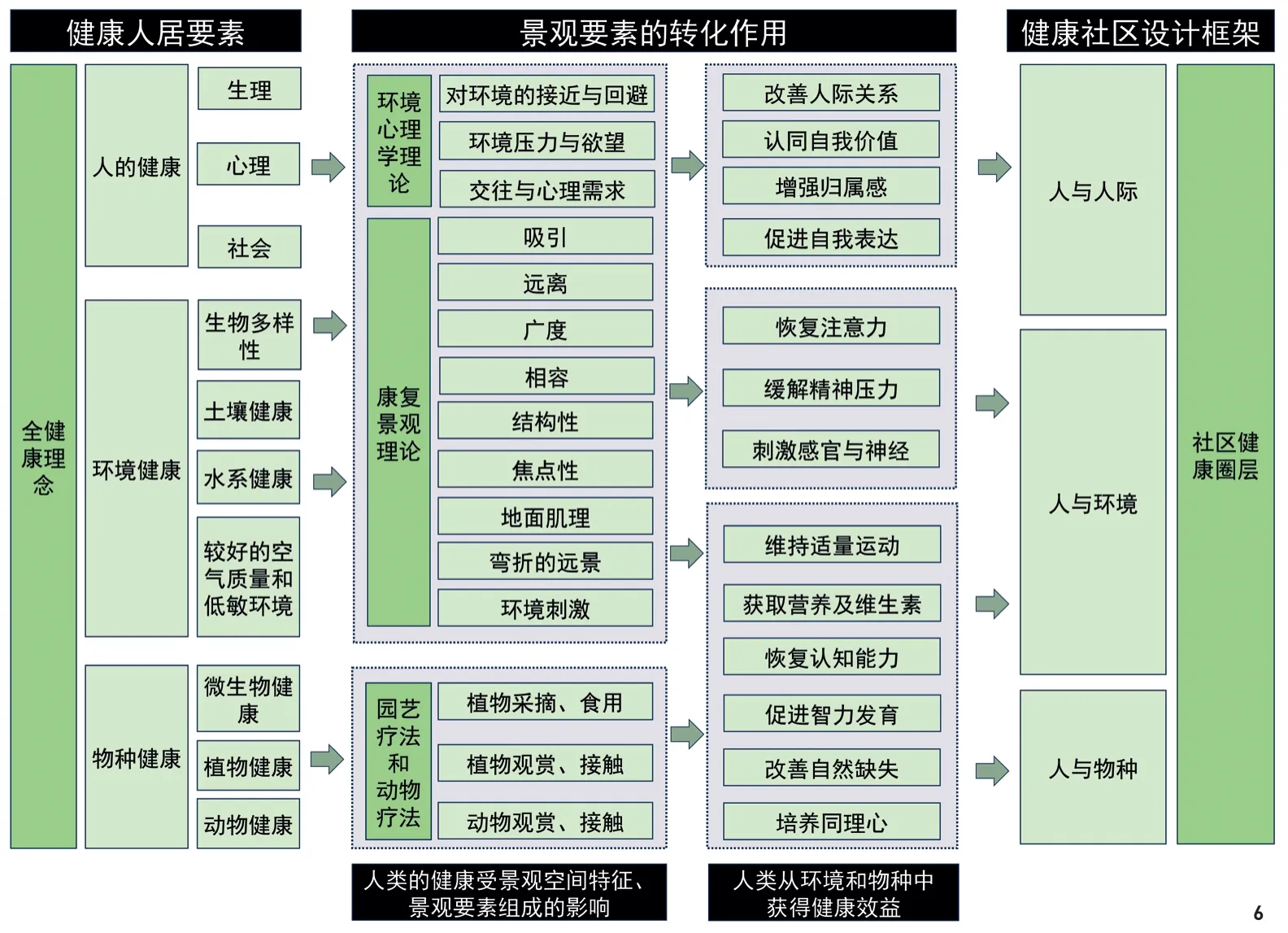

首先,基于全健康理论,以人、环境和动物为3个并列层次进行演绎和扩展,分别研究社区环境下人的健康、环境健康和物种健康的内涵及意义。其次,结合人的生理、心理和社交需求及康复景观与园艺疗法相关理论,构建起人与人际、人与环境、人与物种的健康社区环境设计框架。最后,详细阐述不同健康圈层下的健康设计模块,为社区健康环境设计提供系统化、整体性的参考体系(图1)。

图1 全健康视角下社区健康环境研究框架

2 全健康视角下的健康人居要素

2.1 人的健康

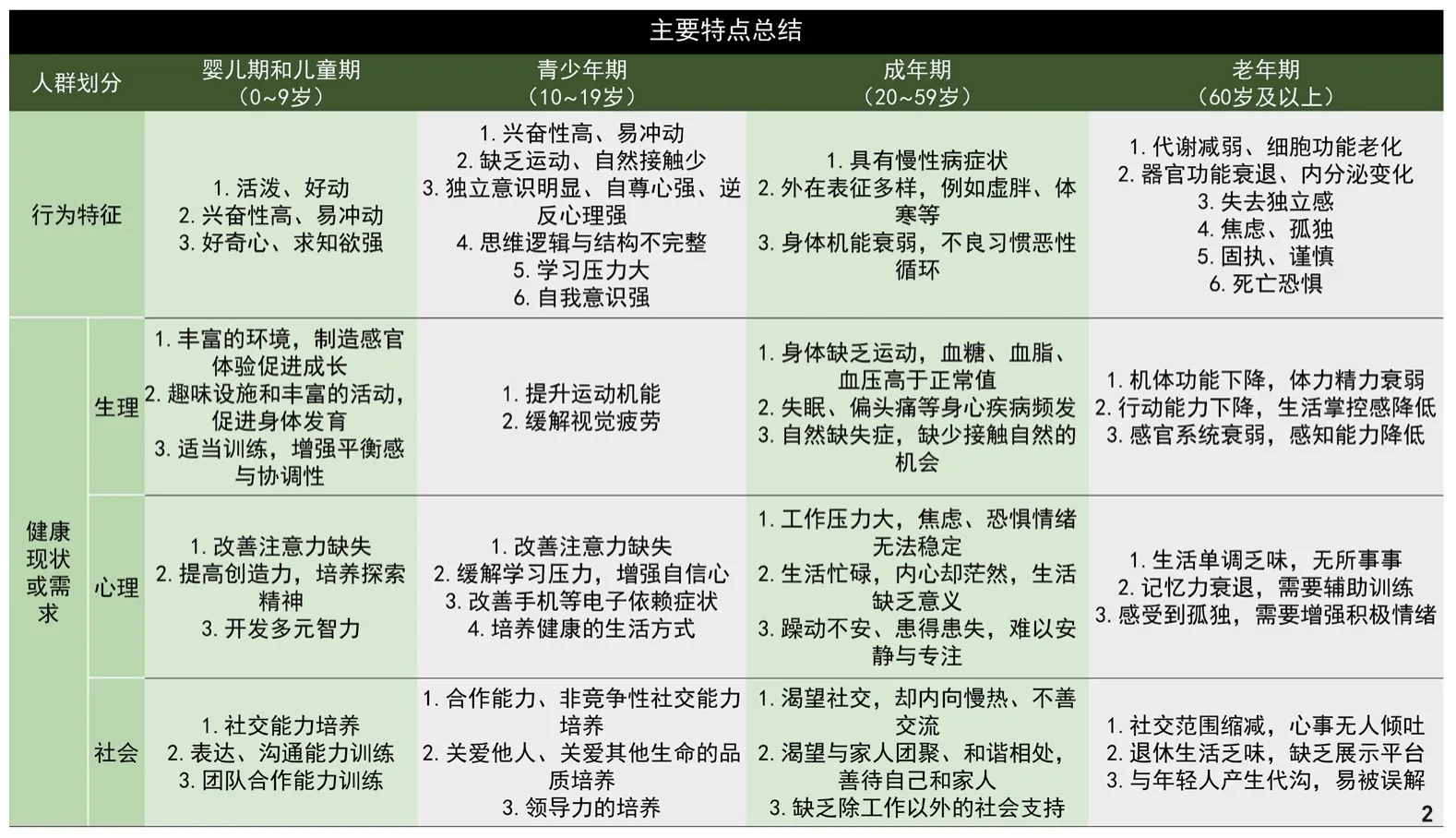

人的健康是居住区健康环境营造的核心。根据人体生理机能发展阶段和世界卫生组织的年龄划分标准[13],将人的一生划分为4个时期,分别是婴儿期和儿童期(0~9岁)、青少年期(10~19岁)、成年期(20~59岁)和老年期(60岁及以上)。人的健康包含各阶段的生理、心理、社会方面的健康需求,各年龄段人群最主要和最普遍的健康需求如图2所示。

图2 不同群体行为特点和人群需求

1)婴儿期和儿童期(0~9岁)。

婴幼儿和儿童群体身心尚未发育成熟,心理和生理都处于发育的关键期,对其教育、兴趣和创造力的培养极为重要[14]。环境能够给予儿童感官刺激,不仅能促进身体发育,而且可以增强儿童的平衡感、协调性及免疫力。

2)青少年期(10~19岁)。

青少年群体身心尚未发育成熟,心理和生理都处于发育高峰期。在此时期,家庭、学校、媒体环境、友群关系等都是影响青少年心理健康的重要因素[14]。环境能够缓解青少年压力、改善注意力缺失、提升运动机能和减轻电子产品依赖等症状。

3)成年期(20~59岁)。

成年群体身心发育成熟,心理和生理都处于稳定期。这类人群主要面临慢性病、心血管疾病和亚健康状态的威胁。在人类社会步入工业化与城市化进程后,“孤独感”与现代城市相伴出现并发展为普遍心理现象[15],对社会健康存在潜在危害。环境能够缓解成年人压力、改善因缺乏运动而导致的慢性病症状,提供增进社会交往的户外场所。

4)老年期(60岁及以上)。

老年群体的身心状态和免疫力逐渐走向衰弱,心理和生理都处于衰弱期。环境能够在一定程度上减缓老年人机体功能和感知能力的下降趋势,坚持锻炼能够延缓体力精力衰弱。

2.2 环境健康

环境是人和所有生物生活的基底。生态系统能够提供支撑、供给、调节、文化等生态系统服务,其不仅关系到人类可持续的生产生活,也为环境健康提供支持。基于全健康理念,环境健康由良好的生物多样性、土壤健康、水系健康、清洁空气和低敏环境四部分构成。生态学过程、水文过程、气候调节、净化水质等生态功能可以从支撑和调节的角度支持环境健康;食物、淡水、精神和教育(农耕文化)则从供给和文化角度促进环境健康(图3)。

1)良好的生物多样性。

良好的生物多样性有助于环境健康,例如提供食物、减少自然灾害和降低传染疾病传播风险等[16]。其在健康社区中的益处表现在对传染病的预防和对人类的生理、心理等基础健康的影响2个方面。“老朋友假说”(Old Friend Hypotheses)认为人体的免疫系统和消化系统与自然环境中的微生物协同进化[17],因而人类免疫系统的进化对微生物多样性具有依赖性[18]。此外,经常接触自然环境及野生动物能够有效辅助治疗心理疾病[19]。健康社区中良好的生物多样性的实现需要根据当地生境类型,在环境营造中进行筛选和保护。

2)土壤健康。

土壤健康包括土壤结构、土壤有机物、土壤动物及土壤微生物等。不同类型的土壤具有不同的生态价值,设计中应根据不同的生态功能和使用功能选取应用。生物制剂如杀虫剂和除草剂的滥用,会负面影响土壤生态结构、污染水源环境[20]。对于被污染的土壤,需要根据土壤位置和特性,采用物理、化学或生物改良等方法清除污染,从而使土壤保持健康,为居住区环境健康提供支撑。健康的农产品也离不开良好的土壤环境,绿色健康社区可在土壤健康的环境中规划社区农园、可食地景、屋顶菜园等农园场所,为社区居民提供享受种植和采摘乐趣的机会和一定的健康农产品供给。

3)水系健康。

水系健康包括各类水环境表征指标、水生生物和地下水等。对于被污染的水系,应及时修复整治,避免水系污染导致传染病发生。利用景观手段治理水环境已有长足发展,包括雨水花园和各类改善水质的景观措施,如滞留池、生态过滤池等,既能改善水系质量,也具有雨洪调节功能,还兼具观赏、科普等综合功能,值得在社区环境中推广应用。饮水健康也是重要一环,健康社区环境应具有相应的安全饮用水摄取点,保障居民户外活动过程中能够及时补充水分,缓解因体内水分不足带来的不适反应。

4)清洁空气和低敏环境。

空气质量对人的呼吸系统有较大影响,有呼吸系统疾病的人群对此尤为敏感。健康社区环境应根据当地的空气质量检测指标在居民出行和进行户外运动时做出提示。此外,为避免植物产物如花粉引起的各类过敏反应,应尽量选用致敏性低的树种[21]。较好的空气质量和低敏环境是环境健康的重要组成部分,也是环境健康惠及人的健康的重要途径之一。

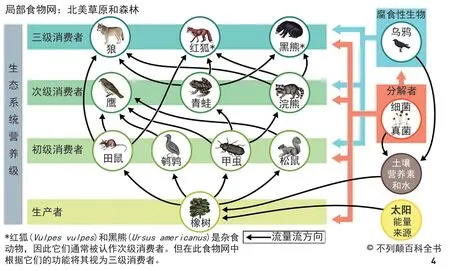

2.3 物种健康

全健康理念认为人的健康、环境健康和动物健康相互联系。动物健康与动物生存的环境、环境中的植物和微生物息息相关,微生物、植物、动物共同构成生物链上的捕食与被捕食关系,传染病也通过食物链或接触等方式在物种间传播。因此,将全健康理念中的动物健康根据食物链的作用机制扩展,可得到物种健康。物种健康包括植物、动物和微生物健康3个层次,三者的健康利于提高生态系统整体的韧性,也会通过接触、捕食等关系影响到人类健康(图4)。

图4 微生物、植物、动物在陆地食物链上的分布(作者改绘自https://www.britannica.com/science/food-web)

1)植物健康。

根据生境不同,社区内的常见植物可分为陆生植物和水生植物2类。植物健康包括植物正常的生长发育和物质代谢。健康的植物能跟随物候期的变化完成整个生命周期。病虫害防治也是保障植物健康的重要内容之一,需要谨慎对待可能导致植物死亡、病变,甚至影响到人或其他物种健康的病虫害,并进行适当干预。

2)动物健康。

社区环境中常见的动物有猫、犬、鸟类、鱼类及各类昆虫等,它们中既有人类的伴侣宠物,也有在环境中自然分布的野生动物。居民在居住环境中活动时会有意或无意地与动物发生接触,因而动物健康不容忽视。在公共卫生领域,需要重视野生动物主管部门、兽医部门的协同联动作用[22],制定系统性策略保护和保障野生动物健康,降低野生动物携带新型病原体的风险和人畜共患病等公共卫生事件的发生概率。对于健康风险可控的伴侣宠物,户外环境应该具备可供宠物游乐和社交的场所。

3)微生物健康。

微生物包括细菌、病毒、真菌及一些小型原生生物。现有研究认为人类的干扰会导致宿主和病媒物种增加,从而增加疾病传播的可能性[23]。阻止有害微生物对人体造成伤害可采用降低与宿主和病媒物种接触的机会,以及减少有害微生物的适宜生境等方法。因此,微生物健康包含2个部分:人居环境中有害微生物的种群数量得到抑制、传播路径被监测或部分阻断,以及环境中有益微生物的种群和数量处于合理范围,能够与植物、动物互利共生,协助改善人居环境。

3 全健康视角下绿色健康社区体系构建

3.1 人、环境、物种——绿色健康社区构建维度

全健康视角下的绿色健康社区构建需要从人的健康、环境健康和物种健康3个维度出发,通过科学规划和管理运营,实现总体环境健康(图5)。绿色健康社区的规划应生态环境先行,分析研究当地生物多样性特征,识别、保护并利用蓝绿空间,选取科学的规划指数使空间营造更为合理,使用工程技术修复破损生境、改善被污染的环境,并以此为基底进行绿色健康社区建设,将人居聚落融入蓝绿空间之中,并完善各类城市基础设施和新型基础设施。

图5 全健康理念下绿色健康社区建设途径

3.2 人的健康受益于环境健康、物种健康的景观途径

在分析人的健康、环境健康和物种健康的基础上,需要进一步建立起三者关联,以环境健康和物种健康促进人的健康(图6)。人的健康包括生理、心理和社会3个层面,康复景观相关理论为环境设计提供了可实践路径。例如,卡普兰夫妇(S.Kaplan &R.Kaplan)提出注意力恢复理论(Attention Restoration Theory,ART),认为非威胁性自然环境能使人的定向注意力得到恢复,这类环境具备吸引、远离、广度和相容特征[24-25];罗杰·乌尔里希(Roger Ulrich)提出应激恢复理论(Stress Recovery Theory,SRT)[26-27],从景观的空间结构和要素构成角度归纳出有助于人的身心健康和能力恢复的环境特征;五感理论(Five Sense Theory)则指出环境刺激能够改善行为、认知等人体机能,如视觉、嗅觉、听觉、味觉和触觉等,并以五感花园等景观形式应用于实践之中。康复景观理论在人的健康和环境健康之间起到关联作用。园艺疗法在健康、亚健康及患病人群的症状预防与治疗中取得了大量的实证研究成果[28-29]。园艺疗法适用人群广泛,既能改善儿童注意力,也可以增进老年人对生活的掌控感,并能在一定程度上改善阿尔兹海默症等疾病症状[30]。活动对象多为自然要素,如花卉、地被、灌木等,社区中可应用的绿色疗法有园艺疗法、农艺疗法、盆景疗法和绿色运动等。园艺疗法从活动形式和实证研究2个方面为人的健康与物种健康搭建起关联的桥梁。此外,社交需求的满足离不开人际交往,克莱尔·库珀·马库斯等在《人性场所:城市开放空间设计导则》[31]一书中阐述了各类外部空间中交往场所的设计依据和准则。基于上述分析,从人与人际、人与环境和人与物种关系出发,以各类人群健康需求为导向建立各类体验与使用路径(图7),为社区健康环境设计提供景观途径。

图6 景观要素在人的健康、环境健康和物种健康之间发挥连接作用

图7 全健康视角下使人健康受益的景观途径

3.3 三大圈层与九大健康设计模块

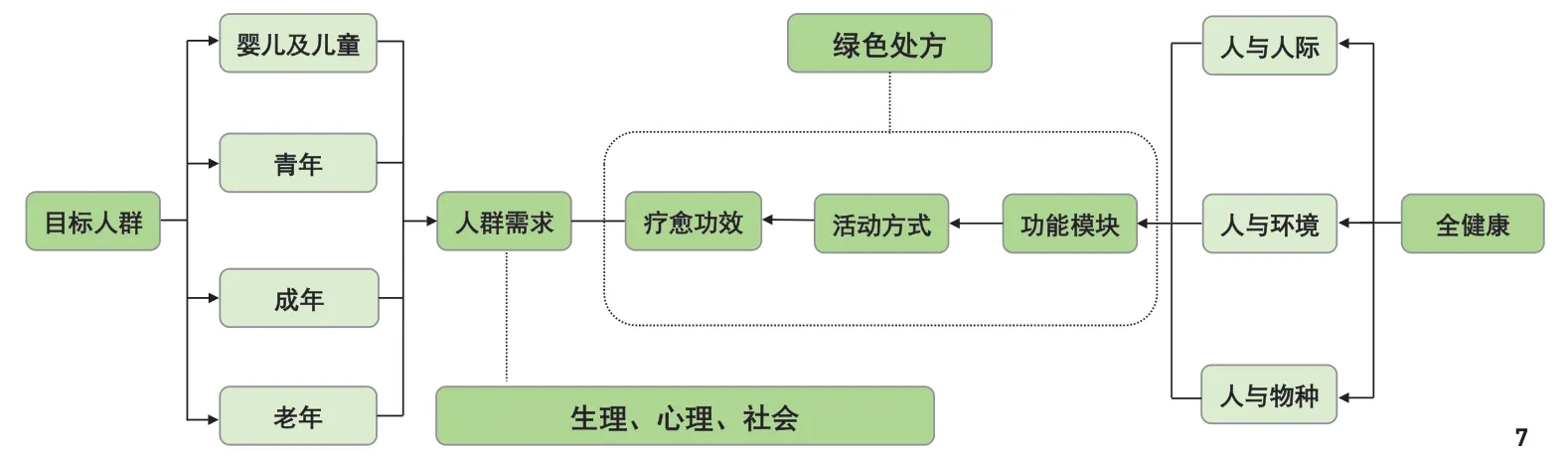

结合上述分析,在全健康视角下形成了人与人际圈层、人与环境圈层和人与物种圈层的健康社区景观设计体系,并构建起以疗愈功能为导向的健康设计模块(图8)。

图8 全健康视角下健康社区景观设计体系(作者改绘自https://relatifperspektif.id/article/One-Health-Satu-Kesehatan-untuk-Semesta)

1)人与人际。

人与人际圈层聚焦人际关系层面,以促进人际交往为主要目的。交往行为的动机多样,包括消解孤独感、获取来自他人的尊重、自我实现的需求和有特定社交目的的会客行为等。依据社交活动特点可将空间划分为独处静思(1人)、亲子社交(2~4人)、小群社交(5~6人)和大群社交(7人及以上)4种类型。此外,诗歌、绘画和山石树景等中国传统文化及园林要素中蕴含着丰富的康养思想[32],在绿色健康社区建设中也具有重要价值。

根据上述分析,在人与人际圈层(图9)中将景观空间的营建导向定位为独处模块、亲子模块、社交模块和艺术模块:独处模块能够开展静思冥想活动,以提振精神;亲子模块为亲子交流提供场所,有助于改善亲子关系,增强儿童表达能力,促进交流和沟通;社交模块有助于培养同理心,促进邻里社交,减轻邻里社交压力,提高中老年人对生活的掌控感,减弱孤独感;艺术模块为居民提供体验品石、绘画、树艺、盆景等文化的机会,并鼓励居民参与和自我表达。

图9 人与人际圈层景观要素组成与疗愈活动

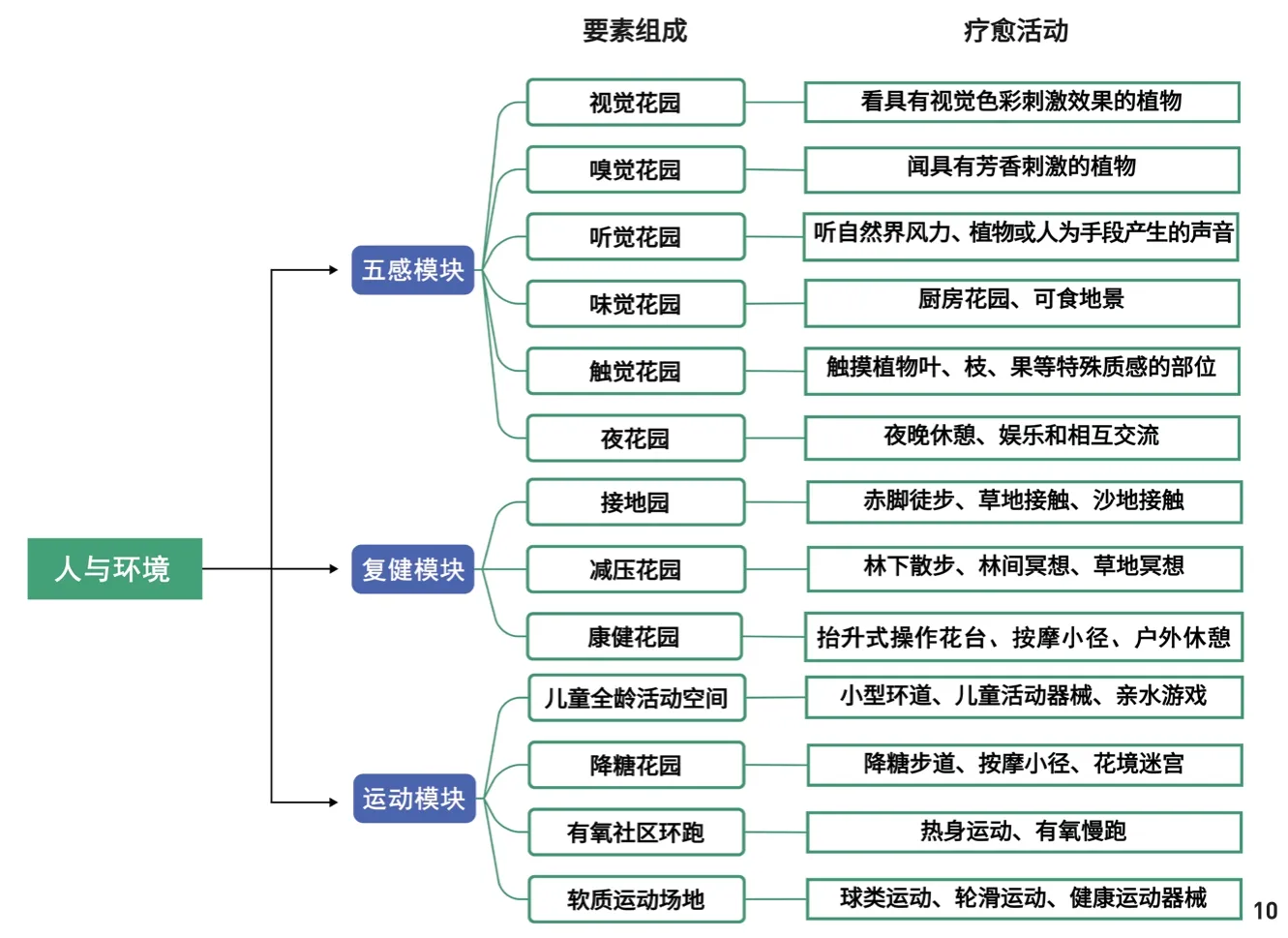

2)人与环境。

人与环境圈层(图10)以鼓励居民在健康环境中进行各类活动为核心。为充分发挥环境的健康效益,居住区健康环境设计应调研社区内人群特征和人群可能面临的健康风险。人与环境圈层的规划应保障残障等弱势群体具有专属的户外康复空间,健康人群、亚健康人群和患病人群拥有五感疗愈空间和户外运动场所等。因此,人与环境圈层中应包含复健模块、运动模块和五感模块:复健模块包含康健花园和接地园等场所,利用树林中的负离子产生促进人体健康的生理效应,以舒缓压力、提高知觉敏感度、改善人体代谢水平;运动模块为居民提供户外健身和锻炼的场所,具有促进身体发育、提升身体机能的功效,有助于降低血糖、血脂,维持较好的健康指标;五感模块通过接触自然环境刺激感官,激活大脑中枢,具有改善大脑功能、激发愉悦感的功效,对疾病康复和预防也有一定促进作用。

图10 人与环境圈层景观要素组成与疗愈活动

3)人与物种圈层。

人与物种圈层(图11)以鼓励居民与健康物种发生接触与互动为核心,包括操作模块和益智模块。操作模块通过精细操作的训练,如上盆、播种、扦插、盆景观赏、盆景修剪等园艺操作发挥巨大的健康功效。人在园艺活动中不仅产生能量消耗,也锻炼了大脑对手的控制能力。在数个周期的园艺操作中,压力及不良状态会得到一定程度的缓解,也有助于增进邻里互动,提升归属感。益智模块则通过自然植物观察、植物认知、虫鸟观察和虫鸟喂食等体验类行为激发儿童的探索欲,同时有利于改善老年人认知情况,具有激发生活乐趣和改善心境的作用。

图11 人与物种圈层景观要素组成与疗愈活动

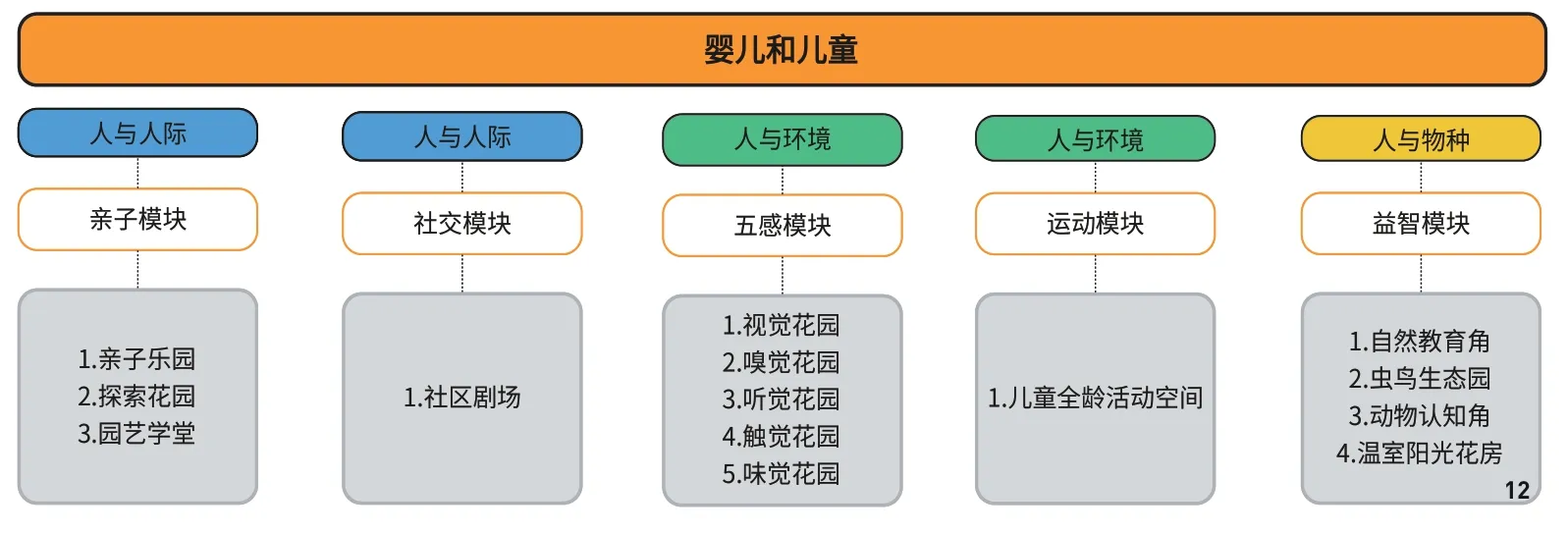

3.4 全健康视角下健康社区疗愈路径

绿色健康社区疗愈路径是社区居民日常活动的主要路线,也是实现环境健康、物种健康作用于人的健康的重要载体。在把握场地空间尺度、日照时数、社区人群年龄段特征的基础上,选取绿色健康社区景观设计体系的圈层与模块,构建不同的疗愈路径。婴儿和儿童、青少年、成年人和老年人各自具有不同的行为特征和健康需求,因此,社区应具备4类基本的疗愈路径,即婴儿和儿童的疗愈路径(图12)、青少年的疗愈路径(图13)、成年人的疗愈路径(图14)和老年人的疗愈路径(图15)。疗愈路径需包含完整的全健康视角下的绿色健康社区三大圈层,以实现环境健康和物种健康对改善人的生理、心理、认知和行为的目标。以婴儿和儿童的疗愈路径为例,选取人与人际圈层中的亲子模块和社交模块、人与环境圈层中的五感模块和运动模块、人与物种圈层中的益智模块,选用各个模块中的一个或多个景观要素,合理融入绿色健康社区的户外场所、架空层和屋顶花园等空间。通过疗愈路径引导社区居民自发使用绿色健康的户外空间,以改善不良生活习惯并养成绿色健康的生活方式。

图12 婴儿和儿童的疗愈路径

图13 青少年的疗愈路径

图14 成年人的疗愈路径

图15 老年人的疗愈路径

4 结语

4.1 全健康视角:连接公共健康与健康社区

本文探讨了人的健康、环境健康和物种健康的内涵,进一步辨析了三者的关系并结合康复景观和园艺疗法相关理论搭建起人的健康、环境健康和物种健康的关联,构建了可用于实践的绿色健康社区景观设计体系。全健康视角的引入,不仅在尺度上将社区整体环境营建和局部景观节点设计相联系,还将公共健康与康复景观、园艺疗法相关联,为社区的规划设计提供了系统的思维方式。

4.2 局限与展望

基于全健康视角的健康设计体系梳理了社区整体和局部节点的健康设计脉络,分析了居住区环境设计中人的健康、环境健康和物种健康的关系。但在社区整体和局部节点层面仍存在需要进一步研究的问题。社区整体层面,全健康理念指导下的城市规划方法有待进一步探讨,包括生物多样性与健康城市的关系、社区蓝绿空间与缓解城市病和职业病的关系等。局部节点层面,一是各类社区园艺疗法活动需要在园林康养师[33]等职业从业者指导下进行;二是需要进一步研究园艺疗法对不同病症的恢复效果,开发适用于不同人群的绿色处方;三是健康环境设计需要进行使用后评估(Post-occupancy Evaluation),以判断健康空间和环境设计对人群健康是否有效及人群对景观的偏好,收集证据形成循证数据库为未来的健康设计提供参考。全健康理念有助于实现“健康中国”战略规划目标,从而提升社会福祉、守护中国人民的身心健康。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

致谢:特此感谢清华大学建筑学院向鹏天博士和孟令爽博士为本文撰写提供的帮助。

注释:

①本文中的物种(Species)均指智人种(Homo sapiens)以外的生物种类。