古意如何赋新诗

——徐州园博会温州园设计记略

沈实现 周 俭 何 洋

1809年,比利时举办了欧洲第一次大型园艺展,从此形成了园林展览的初步观念。发展到今天,园林展已成为促进城市生态平衡、发展地区经济和旅游,以及扩大城市影响力的重要盛事,同时也是展示园艺新品种、施工新技艺和设计新思维的专业舞台。

中国的园林展始于1999年的昆明世界园艺博览会,距今已有20余年。由住房和城乡建设部主办的中国国际园林花卉博览会(以下简称“园博会”),是目前国内最高层次的园林花卉展示会,迄今已举办了13届。

美国学者艾利森·比克·赫希在《理论、方法和实践层面的景观想象》一文中提出:“景观是一种动态的、变化的媒介,既充满了模糊性又兼备复杂性。[1]”园林展可能是最符合这种“媒介”定义的景观了——一种即时性的向大众传播的空间载体,这个媒介要吸引成千上万的游客在时间的流逝中体验到欢愉和乐趣,并潜移默化地接收到一些主办方的信息。这种愉悦既来自现实的游园空间体验,也来自某种似曾相识的地域文化和场所记忆,而当二者合二为一时,展园在某种程度上也就完成了地方政府“广而告之”的用意。这也是很多展园不约而同微缩再现当地知名景点的原因。

中国园林是中国传统优秀文化的重要组成部分,也是人类文明的重要遗产,受到国内外的广泛关注。中国的园博会“西学为体,中学为用”,不仅是大众传播“媒介”,更应该是传承和创新中国造园文化的窗口,正如孟兆祯院士所言:“不忘初心是传统特色,继续前进是传承、创新传统。世界园林博览会之园中园要将园林的生态环境效益、社会文化艺术效益和中国特色、地方风格及乡情融为一体,为民谋福。[2]”

1 从“古意”到“新诗”

园林展一般由国际展园、各省市展园、大师展园和企业展园等组成。通常,大师展园或设计师展园总是充满创新性,吸引众多游人前往。而地方展园由各地政府出资建造,常常肩负了全方位展现该地区历史文化与今日成就的重任,同时兼顾造园所在地的自然和文化特征及园址的立地条件。比较稳妥和常见的做法是对当地知名历史园林的符号化复制和再现,但这难免带来创新的不足。

笔者团队曾设计2019北京世界园艺博览会的浙江园方案,方案因创新而中选,却也因其现代风格而让领导有所顾虑,最终未能落地。这个经历也让我们重新审视这类展园的创作基调,是否在传统和现代之间还有第三种路径。

2021年初,当有机会参与第十三届中国(徐州)国际园博会温州园的设计时,设计团队采用了微创新的方式,着力于探索在“古意”中如何赋予“新诗”。

中国古典园林“外师造化,中得心源”,从而形成诸多兼具自然风光和人文情趣的经典场景,如“殿春簃”“八音涧”“三潭印月”“片石山房”等,但这些景点都是独一无二的存在,再怎么复制、抽象、概括都会失去其原真性。

1.1 师法“地域特征”的山水园林

传承要“从源头饮水”[3],师古园不如师造化,直接学习所在地域的景观特色,并以古典园林的理法营造一个新的园林,这是“新诗”的基调。

构思最初以温州的山海景观格局体现户外景观,寻求在方寸之间,将温州江、海、山、屿的空间格局以盆景化的形式展现。但经过场地勘察,设计团队感觉以4 000m2的用地难以面面俱到,微缩“全山之景”不如取“山之一角”。这其实也符合中国园林从唐宋到明清造园理念的变迁。

得益于持续多年的浙江乡村景观研究,设计团队最终选择截取楠溪江乡村景观的一个片段营造具有野逸之气的山水园林空间,继而思考如何在有限的场地内集中“书写”一种历史信息,并以流动的、多维的、细腻的方式传达给公众。这有别于传统市井园林精巧、雅致的风格,也和周边的展园在气质上形成差异,使访客能够在咫尺之间身临其境地体验永嘉山水的诗情画意(图1、2)。

图1 方案草图

图2 最终方案平面图

1.2 “一园双境”

中国古典园林中有“壶天模式”,寓意在极小空间内蕴含大天地;堆叠假山时往往也有山洞内空间的营造。从这个“古意”我们生发出“一园双境”的“新诗”之特色。地方展园占地虽小,但都有一定面积的建筑展厅和服务设施的功能要求,为了与园林风貌相匹配,这些展厅往往又需要以古建的面貌呈现,进一步增加了体量感,让本就拥挤的园林空间更加局促,这也是晚清园林多被诟病的原因之一。如何两全其美地平衡园林风貌和建筑需求?“一园双境”是一种探索和尝试。

得益于现代工程技术,设计团队在假山的主体结构中置入半地下的覆土建筑,让传统观念上的山洞空间成为展示温州历史文化与未来发展的现代展厅和饮茶观景的休憩场所。所谓“洞外有自然野逸之境,洞内有声光科技之境”,这种内外观感之反差,也会给游客带来意料之外的惊喜和情理之中的感触。

在这2个大的“新诗”特色明确之后,进入具体的造园之理法阶段。综合考虑徐州的气候特点和地域植被特色,以及在新场地上植物生长的时间要求与建园即出效果的矛盾等不利因素展开具体设计,这其中包括假山塑石、海绵垫层、植物画境等方面的微创新,共同谱写蕴含“古意”之“新诗”。

2 展园理法

2.1 明旨与立意

地方展园的造园目的即为“明旨”。温州园的立意从“见山观海”逐渐聚焦到永嘉“山水诗”的空间体验,也较好地契合了展园4 000m2的尺度。以谢灵运的山水诗为线索,提炼出富有诗意的赏游路径,将节点及小景布置其间,形成空间的叙事序列,以点带面通过情景交融的手法在场地上“书写”温州的“山水诗境”,营造自然生趣、朴野疏朗的意境(图3)。

图3 全景鸟瞰

2.2 相地与借景

相地合宜,才能构园得体[4]。园林展的展园因地块较小,可以利用的资源不多,因此相地更多的是对场地竖向的梳理和对地块外风景的凭借。

温州园所处地块北低南高,有约4m的高差,西南面石山上是园区的地标——吕梁阁。因此,造园必须有效利用这4m高差,并尽最大可能借景吕梁阁。在多次讨论之后,笔者对前期方案在山水布局上做了重大调整,把南水北山的格局改为南山北水,并通过适当的填挖,尽量扩大水面,低者愈低,高者愈高,顺势而为,以较低造价营造咫尺山水之境。尽管这与中国传统园林文化中“山出西北,水汇东南”的经典朝向相违,但更符合场地现状,也更有利于造景和借景,同时也符合“相地合宜”和“巧于因借”的大原则[5]。

另外从交通关系上看,场地北面为主路,靠近服务中心,人流密集;场地南面为连接其他展园的次路,故对展园的主要出入口和游线也做了相应调整。

优化方案将2个出入口一北一东布置在主路上,从北侧出入口向内望去,近景为大水面,中景以山林、松石为背景,远景可眺望整个园博园的制高点及吕梁阁。展园之山林与园外之真山和谐过渡,相得益彰,形成理想的三层景观构图,强化了入园的景观空间效果及山水体验(图4)。

图4 全景照片

2.3 布局

孟兆祯院士曾说:“造园布局如同文章谋篇”,在总体构思的基础上划分大结构和循序而进的空间组合,结段成章,构章成篇[6]。

展园以局部片段展现温州的山水园林,以东南为最高峰,也是覆土建筑所在。山林由东南绵延至西南渐次降低,围合出北侧的大水面,再过渡到北入口广场。东南山林上有观景亭榭,下有山谷峡道,内有覆土建筑,成为立体交错的景观空间,一泓溪涧从山头上琮铮跌落,蜿蜒流入大水面,并成溪滩小景,北侧大水面又以温州特色的风雨廊桥、墩式石平桥分隔水域,增加空间层次。如此,展园整体“起承转合、章法不谬”[7],兼有深远之山雄和平远之水秀[8](图5)。

图5 咫尺山林中的溪涧叠瀑

为了保证水面的阔远之意,但又需要增加障景以增加层次,优化方案取消了水中岛屿,选用楠溪江特有的舴艋舟作为丰富水面空间的点景元素,既增加了水面层次,也体现了地方特色[8]。

2.3.1 桃花源与谢公诗

展园虽小,但提供了一北一东2个入口,东侧次入口以“谢公碑亭”为起始(图6),入口即是森然峡谷(图7),辗转经过“小须弥境”“咫尺山林石梁”“龙湫堑”,豁然开朗,眼前突现一潭碧波,廊桥烟雨,疏朗萧散,悉心营造《桃花源记》中“便得一山,山有小口,仿佛若有光……复行数十步,豁然开朗”先抑后扬的空间体验[9],是一条充满逸趣的特色游线。

图6 东入口的“谢公碑亭”

图7 欲扬先抑的峡谷山道

北侧主入口综合考虑人流集散和无障碍通行的需求,以谢灵运的山水诗为线索串联各个节点。入口为“行游山水”门坊(图8),涉门成趣,面对一池秋水,体验谢公“未若长疏散,万事恒抱朴”的感悟,过廊桥可入石室洞天参观现代展厅。若有时间继续游览,则可去小九漈,感受谢公诗句“林迥岩逾密,涧委水屡迷”之境;缘溪涧而行可登高至“石门台”望远,感受谢公诗句“远山映疏木,近涧涓密石”之意。

这2条游线也综合考虑了园博园游客“深度体验”和“直奔主题”2种需求,并在交通组织上给予便利。

2.3.2 山水园与洞天境

展园的最大特色就是“一园双境”。室外是高低错落、咫尺山林的传统山水园林,室内展园则以覆土建筑的方式消隐在山林之下,并通过出入口的假山工程营造出传统园林中洞天石室的意境(图9)。进入石室后,又呈现出与外部山水园林差异化的现代展陈空间,利用虚拟技术、VR游览等现代科技展示从“瓯居海中”的古国到当代温州的文化沉淀,带给游客沉浸式的互动体验(图10)。

图10 室内展陈意向

2.4 理微

2.4.1 虚实结合的假山

本案有较大的假山工程,初始阶段设计团队曾考虑采用真石堆叠假山。但由于本案山体的下方为地景建筑,无论从造价及效果的控制上,还是与建筑的结构关系上,用真石材堆叠如此庞大的假山几乎是无法完成的浩大工程,并且作为展园工程还有着紧迫的工期要求。综合权衡之下,面对如此巨大的山体营造,设计团队最终决定采用塑石表现假山,并通过虚实结合和控制纹理两大手段保证此工艺最大程度上对真山真水质感的还原。

1)虚实结合。设计团队基于视域的效果控制,以塑石造山打底,对于视觉焦点或是视距较近的关键位置,点缀颜色、质感与塑石材料接近的真实块石,而在视距较远的位置则采用塑石,并通过攀缘植物、青苔包覆等手段弱化塑石这种材质质感不足的劣势。

2)控制纹理。对于塑石造山效果本身,设计团队研究了雁荡山及楠溪江两岸的山体,从石纹的走向上对最终呈现的造山形态、肌理和质感进行有效控制,整体以横纹理为主,高差较大处搭配纵向斜纹理以拔高山势,强化高远意境,横纵搭配获得整体自然的视觉效果[10]。

2.4.2 再现画境中的乡土生境

在植物景观上,设计团队借用现代国画大师潘天寿先生在绘画作品中对温州自然风景的描绘,同时结合对温州当地乡土植物群落的调研,在园中再现具有文化意蕴的乡土小生境场景。

具体分为:深远涧——以楠溪江上游江滩风景为原型,乔木以乌桕、河柳、枫杨为基调,下层通过绣线菊、蕨类植物和麦冬烘托幽谷氛围;高远山——以雁荡山、乌岩岭等山脉峰顶的植物景观为原型,乔木选择马尾松、黑松、榉树、楠木等,下层选择箭竹等山野常见植物;平远潭——水边布置湿地松、鸢尾,水上种植芡实、睡莲等夏季开花的植物。

2.4.3 源于乡土的园林建筑

展园中的园林建筑源于楠溪江岩头村、苍坡村、芙蓉村的乡村园林,依托自然地貌、取材素木蛮石,多采用抬梁式和穿斗式混合结构,特征风格鲜明。

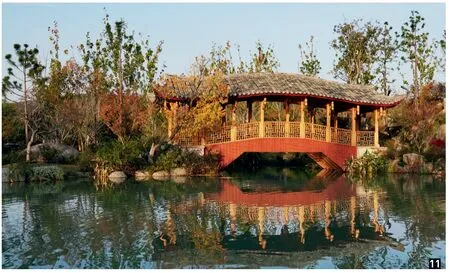

概念方案在入口处布置了一座具有温州特色的木拱廊桥,采用三折边、五折边编织而成的传统工艺造型,充分体现了温州人民的智慧。但如果参照泰顺廊桥的尺度,长达30m,将与展园本身和设计水面的尺度不协调。综合考虑通行净高及比例关系,优化方案最终将其长度缩小至13m(图11)。

图11 温州特色的木拱廊桥

3 余韵

基于场地整体的竖向研究,在设计之初就确定了一系列雨水回收利用的措施。通过山体汇水线的梳理、道路广场下垫面的透水材料应用、峡谷雾森系统的安装和叠瀑潜水泵系统,总体上基本保证了场地水系统的自循环,在徐州这个长江以北的城市营造了局部温润如温州的小气候条件,保证了水景的营造和植物的生长(图12)。

图12 场地的水系流向示意

在主园路的设计过程中,也没有采用精致的拼花铺装,而是以不规则的溪卵石作为主材进行纵拼,不做硬化基础,石块间嵌入泥土以利于长出芳草,保证其生态性和透水性,原汁原味地再现温州乡野场景。

当然,回顾整个设计和施工过程,也有一些不尽如人意的地方。由于施工周期较短,加之疫情影响难以跨省寻料,施工单位能够找到的块石较圆,缺乏大小变化,无法很好地满足设计要求,因此只能通过调整植物配置方案进行遮挡和补救;方案的总体色调是淡雅野逸,但在开园前为了烘托热闹的气氛,业主在入口处增加了很多色彩艳丽的时花,过犹不及;廊桥的体量相对于展园水面来说仍然偏大,色彩也过于浓艳;峡谷之上的石梁被调整为小石桥,失去了那份险峻和自然之意。但总体来说,瑕不掩瑜,方案已经较为全面地被落实和贯彻下来。

4 结语

如前文所述,园博会的省市展园某种程度上可以视为一种特殊的“媒介景观”,是一种再现自然风景和栖居文化的载体,既要创造一种情境,把日常风景提炼、转译成为具有想象力、充满新意的景观,又要扮演“历史记忆”和“未来展望”的传播介质。

正如詹姆斯·科纳所言:“为了创造全新的事物,我们必须始于弄清它现在是什么,曾经又是什么,到底是什么塑造了它,然后以何种方式使之重新焕发活力……”

中国传统园林源远流长,丰富多元,既有苏州私家园林的精致纤巧,也有北京皇家园林的气势恢宏,还有杭州西湖园林的湖山胜境,乃至广大乡村地区的园林等,都需要广大学者进一步深入研究,为设计师提供取之不竭的创作源泉[11]。对于园博会省市展园的设计创新,首先应对中国传统园林和传统文化进行主动的深层解读和批判性回顾,过滤掉那些重复的范式和既定观念,触及核心的“诗意”[12],从而进行创新性探索,这也回应了哲学家利科的追问:如何既变得现代,还能回到本源?

设计团队在温州园的设计中尝试以真实的尺度片段化地再现地域特征,以多重的空间容纳场地上的“阅读”和“书写”并增加趣味性[13]。同时在造园过程中也融入了现代材料和工艺,进行了相关探索。

从来多古意,可以赋新诗[14],园博会展园设计也是当代中国园林文化传承和发扬过程中的一次微创新,火花虽小,但每一缕微光都闪耀着它的价值。

注:文中图片均由设计团队绘制或拍摄。本项目设计团队由中国美术学院风景建筑设计研究总院教师分院和第二分院联合组成。

获奖信息:“第十三届中国(徐州)国际园林博览会温州园”获最佳综合展园(最高奖)、最佳设计展园、最佳植物配置展园、优秀施工展园、优秀建筑小品展园、最佳室内布展展园、优秀园博会创新项目

——以第十四届中国(合肥)国际园林博览会展园为例