基于面积系数法的乡村景观碳模型建构及测度研究

——以直山村为例

李 哲 袁福甜 王立亚 周 正

1 背景

“双碳”战略及其实施已经成为乡村振兴导向下乡村景观环境高质量发展的重要工作内容之一。助力乡村绿色低碳发展,提升乡村景观资源固碳增效水平,持续巩固和增强景观环境碳中和效能成为当前乡村景观提质增效研究及其实践应用的重点[1]。景观是由相互作用的景观元素及生态系统以一定规律组成的、具有高度空间异质性的区域[2]。与之对应,乡村景观是在乡村地理范围内,由不同土地单元组成的,且相互联系、协调统一的复合镶嵌体,兼具生态、生产和生活多重功能[3],在直接增汇、间接减排方面发挥着重要作用,是人居环境碳中和的重要载体。近年来,乡村基础设施建设、产业结构升级、居民生活方式转变等高能耗行为加大了对乡村景观碳汇资源的利用强度。在相关专业碳测度技术急速拓展的同时,亟须发展符合风景园林专业特征的精细化、定量化分析方法与技术,助力乡村景观碳源、碳汇精准识别、关联分析与量化管控,从减排、增汇两方面协同发力,提升乡村景观碳中和研究方法与分析能力。

针对当前乡村景观碳效能研究中普遍存在的客观要素系统性分析不足、定量标准针对性不强、技术手段有待优化、低碳运维策略粗放等现实问题,面向乡村景观规划设计与精细化管控的客观需求,聚焦乡村景观要素及其地理信息,从科学剖析与合理应用角度聚焦景观要素碳排行为与碳汇作用,利用面积系数法原理与相关算法协同构建乡村景观碳模型,通过碳量测度实现乡村景观碳源、碳汇的共时性分析与数字化制图,凝练形成汇集乡村生产、生活与生态空间的关联分析方法,研发碳源、碳汇同平台解析技术,有助于深化乡村“双碳”研究,为乡村景观更新规划与提质增效提供数字模型与技术途径。

2 乡村景观碳源碳汇研究概述

2.1 乡村景观低碳研究进展

“低碳”包含着低碳排和高碳汇的双重意义。低碳乡村研究始于低碳农业、低碳经济等专业领域,研究理论以生态文明与可持续发展理论为指引,集合新陈代谢、碳循环、碳足迹等相关低碳理论日益发展[4]。相关研究从能源效率和能源结构视角锲入乡村碳排放现实问题的同时,围绕乡村空间布局与发展规划,以及乡村环境中建设活动、交通运输、能源供给等领域的碳排放机制及其影响效果[5]、低碳情景模拟推演[6-7]、低碳控制单元营建体系[8],乃至景观规划设计[9]等议题开展探索。现有成果以乡村减碳为价值导向,通过控制空间形态、减少能源消耗等方法促进乡村碳汇效能提升,总结归纳乡村人居环境营建的优化方法。同时,乡村景观增汇研究相继从生态系统服务功能[10]、绿色基础设施[11]、碳汇绩效评价[12]、碳汇植物配置[13]等多方面开展,通过分析乡村碳循环与生态系统的相互作用,逐步凝练低碳规划设计策略、乡村景观低碳价值多源评价方法等,为乡村景观环境保护、固碳效能提升提供客观依据。

乡村景观低碳研究逐步从宏观、具象走向系统、抽象,从关注乡村产业空间、经济生产推演至景观资源与类型要素,催生了乡村景观碳效能与生产、生活、生态空间的协同研判,相关研究为乡村景观碳模型研究机制及其算法集成提供了立论基础与技术积淀。与此同时,现今低碳目标下乡村景观规划设计重点集中于宏观分析、结构调整与总结归纳层面,针对乡村景观实际建设中可观测、可度量景观要素的碳源碳汇解析机制仍需完善,相关数据分析运用的基础模型及相应技术仍待发展。

2.2 碳量测度及其制图研究进展

碳量测度包括多种碳源与碳汇的量化方法。其中,碳源量化方法多见于大尺度区域等宏观建成环境碳排放研究中,既有研究通过建立研究区域碳排放清单,将建筑、交通和产业作为主要碳源分析要素,采用能源活动数据进行碳排放统计[14-15];也有学者运用新陈代谢理论,对包括人口在内的建筑、交通、植被等要素叠加开展城市碳循环模型研究[16]。碳汇量化方法则日趋多样,以满足城乡环境、自然环境框架内多尺度、多环境约束条件的碳汇计量需求。如以遥感影像为基础,结合平均生物量法、激光雷达数据进行碳量测度[17-19];采用i-tree或NTBC模型测算法[20-21]、同化量法[22]等方法对样地碳汇量进行数据采集与分析评估等。相关研究多侧重于目标要素碳量数据的统计分析,技术约束性较强,为景观要素碳汇联立奠定分析基础。

在碳量测度基础上,形成系统的景观要素制图表达模式是风景园林碳空间特征描述,以及低碳规划设计与管控的专业特色与现实需求。相关碳量制图多见于城市绿地研究领域,依托遥感影像数据进行测度与数据可视化转化[23-24];碳源制图多以土地利用为制图基础,延伸发展形成空间分配法、方格网法、空间图谱等多种图示解析方法,对城区尺度[25-26]、乡村尺度[27]下碳排放时空特征进行制图表达。相关研究将数字化制图技术与碳源碳汇量化研究有效结合,为基于面积系数法的乡村景观碳模型研究指明方向。立足现有研究基础,系统集成乡村景观要素,实现碳量测度及其数字生形,量化剖析乡村景观碳空间具有研究的必要性;针对乡村景观要素的碳图谱制图与碳源、碳汇量的同平台、可视化转化响应了当前实践的需求导向。

3 基于面积系数法的乡村景观碳模型建构

3.1 乡村景观碳模型建构基础

诚然,乡村景观是典型的“三生空间”景观表征模式,是以农业发展为基础的、具有空间异质特征的结构性、功能性景观环境[28]。就当代乡村而言,国土空间利用是决定景观空间结构特征、制约景观功能差异及其动态演进的核心因素。在此基础上形成的乡村生产空间则演进至涉及农业和其他基础产业(如工矿)的功能性空间;生活空间是提供乡村生活居住、休闲游憩等需求的人性化空间;生态空间则是具有生态服务、生态功能的自然化空间。乡村碳循环过程受“三生空间”协同演化的影响[29],其中生产、生活空间既是能源消耗、产生二氧化碳的主要载体,同时农业生产与自然生态系统吸收二氧化碳并将其储存转化为有机物,“三生”空间共同参与碳循环过程,成为乡村碳中和的直接途径。因此,作为具有“三生”空间特征的乡村景观可以抽象分解、还原为一系列异质同构的“碳源-碳汇”地理单元加以剖析。基于“三生”系统的景观要素划分能够有效形成乡村景观碳效能的地物对应,对于风景园林视角下乡村“两碳”问题研究具有明显的针对性与操作性。

土地面积是景观功能物质量和价值量评估的重要基数,面积系数法是基于乡村碳循环过程,通过算法集成景观要素碳排与碳汇效能,同时将景观要素转化为具有双碳属性的土地面积,继而进行碳量空间测量与分析调控的研究方法。建立相应的碳模型、依托GIS平台进行数据空间定位与图学转化,是实现碳量测度向风景园林专业应用转化的关键环节。相关研究如基于土地斑块点线面(P-L-A)分类分配方法进行的碳排放矢量地图研究[25];基于土地属性建立的碳源参数化评估模型[7];基于乡村产住元胞进行碳图谱构建等[30]。既有研究表明,基于土地面积进行碳量定位测度具有良好的实操性,面积系数法能够将碳效能解析由土地利用类型推进到景观要素地理单元层面,将碳量测度落实到风景园林领域可观、可控范围,有助于形成适合风景园林研究的数字化碳模型及测度机制(图1)。

图1 基于面积系数法的乡村景观碳模型研究技术框架

1)乡村景观要素识别与分类。以乡村地理边界为研究范围,利用高分辨率航空影像与实测数据进行景观要素识别与定位;依托ArcGIS平台将识别结果转化为矢量数据,建立景观要素SHP图形数据库;基于空间属性研判将乡村景观要素进行系统分类,为后续研究提供碳源碳汇分析体系与基础数据。

2)碳源碳汇因子确定。研究确定乡村景观要素的碳源归属与碳汇范围,确定碳源碳汇因子。根据我国乡村建设现状,以特色代表性、要素关联性、可操作性、便于聚类量化的原则建立乡村景观碳源碳汇清单。

3)乡村景观碳模型建构。集成景观要素碳源碳汇因子指标及其算法,建立碳源碳汇因子数据库,以面积系数法进行景观要素碳量联立计算;分级调控景观样本土地面积与碳源碳汇系数,对分类碳量进行空间定位,实现碳模型设计定型。

4)碳模型制图与碳量测度。结合景观要素SHP图形数据,建立碳量数据库,依托ArcGIS符号化规则实现碳量矢量制图与可视化表达。研究确立制图逻辑,进行碳量制图、特征分析及碳中和能力研判,形成乡村景观碳中和评价与优化提升建议。

3.2 乡村景观要素识别与分类

基于乡村地理空间特征,关注景观的属性与类型,对乡村生产、生活、生态空间范围内的景观要素进行识别与分类。采用景观功能形态主导的分类方法,以土地利用与地物覆被为参照因子细分乡村景观要素类型;识别边界以影像数据与实测数据共同界定。其中,生产性景观包括耕地、园地、农业设施和工业设施等,生活性景观包括建筑、庭院、公共绿地、道路和市政设施等,生态性景观包括林地、草地和水域等。在此基础上以景观要素的主导功能与属性差异为依据进行二级类型划分,如种植不同作物的耕地、不同属性的建筑、不同植被类型的林草地等。以此细化人为活动影响下的景观功能和形态位置,为GIS录入、SHP数据转化提供碳模型二维矢量数据。

3.3 乡村景观要素的碳源碳汇因子确定

相关研究表明[31],乡村景观碳源归属主要依据研究范围内的碳源对象确定,即源头与活动都在地理边界内的碳排放行为与源头在边界外而活动在边界内的碳排放行为,主要涵盖农工业生产、能源消耗、建筑、交通、废弃物处理5个方面。乡村碳汇则主要指绿地碳汇[23],包括乡村农作物与绿地植物所固定、积累的净碳量;乡村绿地范围内的土壤以有机和无机形式储存碳而形成的土壤碳库;乡村水域(包括水库、坑塘、沼泽、湿地等)通过水生动植物、溶解过程等形成的碳库。

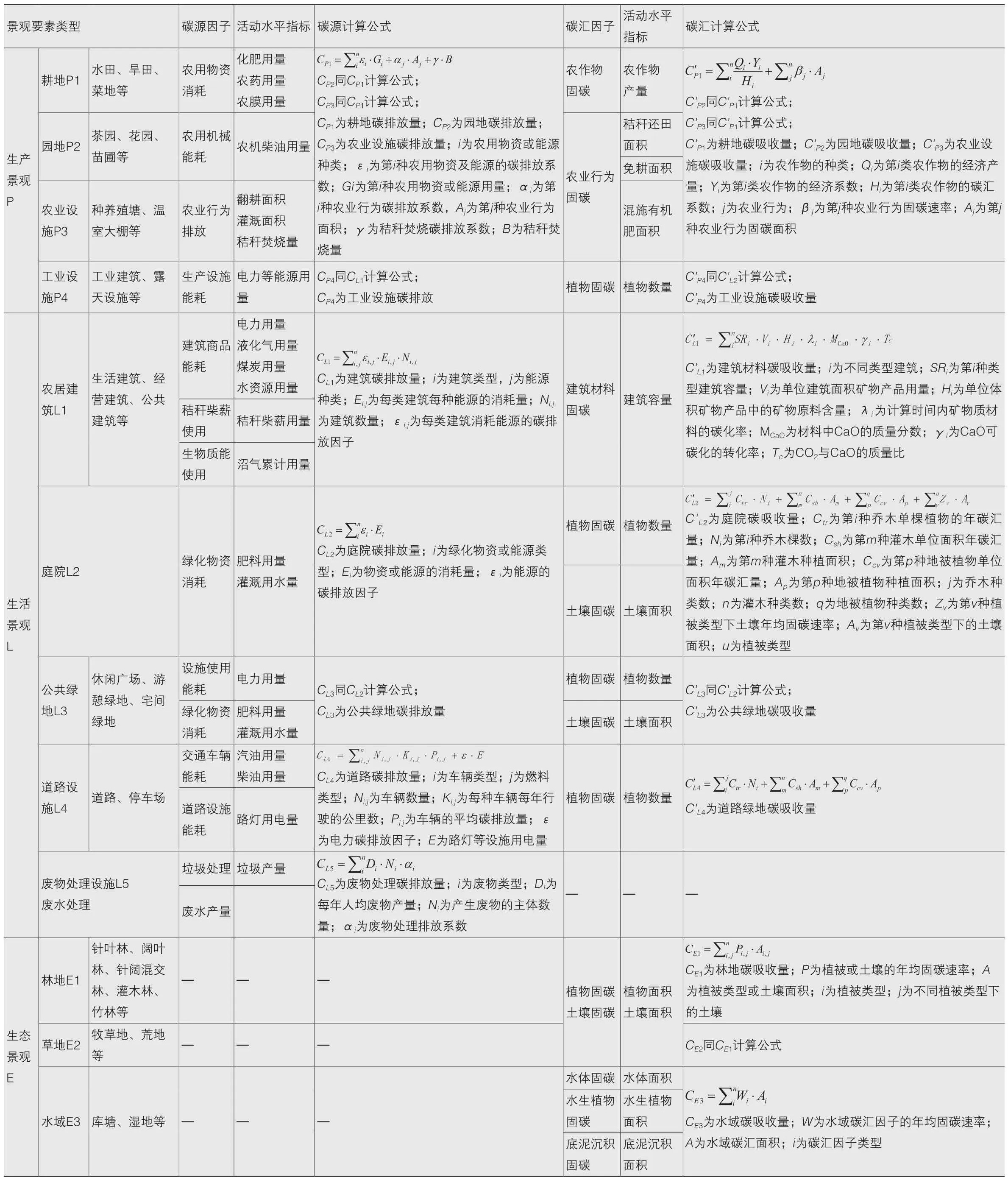

结合我国乡村建设现状,对照IPCC排放源清单[32],针对“三生空间”框架下乡村景观不同类型要素,对照遴选并研究确定景观要素碳源碳汇因子,核定其活动水平指标,汇总形成乡村景观碳源碳汇清单(表1)。

表1 乡村景观碳源碳汇清单与计算公式

3.4 基于面积系数法的碳模型建构

景观要素的分类碳量计算是基于土地面积进行空间分配的前提与基础。经相关算法比较分析[21,24,33-35],乡村景观碳源计算采用“能源消费式”的IPCC排放因子法;碳汇计算则需根据不同景观要素,采用适配的计算方法并进行数据标准化处理。例如,建筑碳汇采用基于建筑容量的碳汇计算方法;农作物碳汇采用农作物全生育期指标统计计算;绿地碳汇采用基于NTBC(National Tree Benefit Calculator)模型的样地清查法进行聚类统计;土壤碳汇主要根据植被覆盖区域的土壤固碳速率来计算土壤年固碳量。

此外,考虑到乡村地形起伏,在计算景观要素用地面积,尤其是生产、生态景观所占面积时必须结合地形因素,研究采用三维空间法进行景观土地面积计算(公式1)。经基础碳量计算后,以景观要素土地面积获取碳源碳汇系数。其中,碳源系数、碳汇系数与每个景观要素单元面积的乘积即为此景观要素单元的碳源量与碳汇量(公式2)。集成上述流程并封装算法,加载至ArcGIS平台SHP图形文件,建立乡村景观碳模型。

式中,S'为景观要素三维表面积;S为景观要素的二维面积;θ为地形坡度值;E为景观要素单元碳量;λ为碳系数;C为景观要素基础碳量;i为碳源类型;j为碳汇类型。

3.5 碳模型制图与碳量测度

将乡村景观碳源碳汇量化分析结果进行数字化地图表达,能够直观展现碳源碳汇的分布特征及其耦合情况,为乡村景观“两碳”剖析,及至规划设计、建设管控、数字运维提供可视化分析载体与操作平台。依托ArcGIS平台对乡村景观碳模型进行制图,根据乡村景观要素识别结果在Arcmap中绘制矢量地图,进行数字化分层;在此基础上,采用几何逻辑运算建立碳量数据库,图层属性表包括坡度、面积、碳源与碳汇系数、碳源与碳汇量等属性;以CAD高程DEM数据绘制坡度图,采用字段表达式录入对应土地面积数据;将碳模型运算得出的碳源碳汇系数导入数据库,获得各景观要素土地单元的碳源量、碳汇量及碳中和量。将碳数据库加载至Arcscene,建立符号化规则,逐步实现二维平面数据到三维立体数据的量化关联与数字生形。

对乡村景观碳排放、碳吸收量与两者差值进行测度评估(以年为单位)。通过比较不同景观要素矢量地图中的平面面积、高度与体积数据,可进一步分析乡村景观碳源、碳汇的空间特征,并对各景观要素的碳源强度、碳汇能力及整体景观空间碳中和能力进行分析研判。

4 乡村景观碳模型测度研究——以直山村为例

4.1 研究对象与数据获取

直山村位于南京市江宁区朱门社区,村域面积46hm2。该村作为江南丘陵山水田园乡村典型样本,茶山、竹林环绕,农田、水塘密布,风景优美,景观资源丰富。

研究基础数据包括影像数据、CAD图纸数据及实地勘查数据。影像数据包括遥感影像与航拍影像数据,航拍影像为无人机扫描村落平面并通过Pix4Dmapper合成高分辨率的平面影像数据;CAD图纸数据是具有高程、坡度等信息的平面数据,2种数据相互补充,共同作为乡村景观要素识别与分类的基础数据。实地勘探数据则包含村委会行政数据与农户调查数据,以及农业景观类型、品种,植被覆盖与绿地分布等相关数据。

4.2 研究过程

对直山村范围内景观要素进行识别与分类。基于影像与CAD数据,增补实测调研信息,采用影像分类结合目视解译的方法进行景观要素识别,并实地勘察校对,确保识别精度。景观要素经识别后,按乡村景观碳源、碳汇清单进行归纳,共计识别出水稻田、麦田等7种生产景观类型,居住建筑、庭院等8种生活景观类型,毛竹林、针阔混交林等5种生态景观类型,在ArcGIS平台上聚类建立景观要素SHP图形数据库(图2)。

图2 直山村景观要素图

对照现场探勘结果与试验提取数据,对各景观要素碳源碳汇因子指标进行样地调研与实测修正。依据面积系数法集成相关算法,结合行政统计、实地访谈获取的活动水平指标,对识别出的20种景观要素进行分类碳量计算与面积统计,基于地理分布将碳量数据进行空间定位,对各景观要素土地单元的碳源量与碳汇量进行空间关联,将其碳数据库一并导入Arcscene,并以自然断点法将碳量数据分为低、中、高三级,生成直山村景观碳源图(图3)、碳汇图(图4)和碳中和图(图5)。

图3 直山村景观碳源图

图4 直山村景观碳汇图

图5 直山村景观碳中和图

4.3 直山村景观碳量测度结果分析

制图表明,各景观单元碳量呈现三维柱状毗邻分布,其柱体高度反映碳源碳汇系数,体积则能反映碳源碳汇数量,直观呈现了景观要素碳源碳汇的强度差异与空间分布,有助于从空间分布角度分析各类景观要素的占地面积、碳系数与实际碳量。实际应用中,可将规划建设对应空间调整录入碳模型进行输出,其图纸比较可为乡村景观规划设计与精细管控提供分析载体。

1)从碳源角度看(图6),直山村景观要素碳源总量为171 945kg,各要素碳源量呈现从中间向四周递减的趋势。高碳源量的景观要素依次为居住建筑、菜地、茶园,碳源影响度分别为34.0%、26.9%、14.6%。从碳源强度看,碳源系数值在0.01~8.60kg/m2,强度呈现聚集性特征,高强度碳源集中于生活空间及周边的生产空间中,依次为经营性建筑、生活建筑与菜地。可见,建筑、菜地、茶园具有较大的减排潜力。因此,在乡村景观减排路径上需重点关注减排潜力突出的景观要素。

图6 直山村景观要素碳源量分析

2)从碳汇角度看(图7),碳汇总量为315 415kg,各要素碳汇量呈现中间低、四周高的空间特征。面积占比大的几种要素碳汇贡献率较大,其中针阔混交林最大为24.2%,茶园为17.8%。从碳汇强度看,碳汇系数值在0~2.53kg/m2,强度呈现中间高、四周分布均的特征。碳汇强度较高的景观要素依次为菜地、针阔混交林,荒草地碳汇强度最低。碳汇贡献率与碳汇强度均较低的为建筑、荒草地,碳汇能力具备较大提升空间。因此,在乡村景观增汇工作中需着重关注具备碳汇提升潜能的景观要素,同时可充分发挥碳汇贡献率大的景观要素碳汇能力。

图7 直山村景观要素碳汇量分析

3)从碳中和角度看,直山村景观碳汇量是碳源量的1.8倍,村庄整体环境碳中和具有正向效应。除麦田、菜地、建筑与休闲广场外的景观要素净碳汇强度均为正值,属于碳汇要素。综合来看,生活景观中绿地净碳汇强度高,而面积较小,净碳汇量处于中等;生产景观中除茶园外,其他要素净碳汇量均较低甚至为负,其碳中和能力有待开发;生态景观要素中面积较大的竹林、针阔混交林、水域的净碳汇量高,碳中和能力最强。因此,需对具备且有待开发碳中和能力的要素进行增汇调控。

4.4 直山村碳中和水平提升建议

以景观要素的碳量测度结果为依据,从减排、增汇两方面对直山村景观碳中和水平进行循证优化,促进正向效应增效。

1)生产空间中,重点提升茶园、菜地的碳中和水平。充分发挥茶园的碳汇能力,可采取合理密植、立体栽培等方式提升群落层次性和种植密度;菜地、茶园的生产环节应加强绿色防控手段以减少碳排放;同时可对麦田生产加强增施有机肥、免耕、减耕等低碳生产措施以提升碳汇贡献率。

2)生活空间中,重点提升建筑、绿地的碳中和水平。通过建筑外墙保温隔热处理、乡土材料和被动式通风、节能技术使用等手段降低建筑能耗;增加庭院绿地面积,对宅间空地、宅基地置换地进行复绿;同时加强宅间、游憩绿地高固碳乡土树种的栽植,丰富乔灌草搭配;在强化绿地碳汇效益的同时,增强其对于建筑降温减排的贡献度,从而降低建筑碳源影响。

3)生态空间中,重点提升荒草地的碳中和水平,合理提升毛竹林、针阔混交林等林地固碳能力。增加碳汇面积,修复由于开垦、建设等行为形成的荒草地,连接破碎生态林地斑块,恢复高碳汇生长环境;在林中碳汇能力“低谷”地区补种成片植被,提高植被郁闭度。通过优化景观空间与景观要素之间的耦合关系,加强碳汇要素在空间上的生态组合与功能上的高效利用,提升整体碳汇效能。

5 分析与讨论

面向乡村双碳行动与高质量发展需求,基于面积系数法构建乡村景观碳模型,提供乡村低碳景观的纵深研究和精细化管控方法与技术,为提升乡村碳中和潜能提供研究基础。

1)分析验证了以面积系数法为基础的乡村景观碳量测度与解析的技术途径。以乡村景观要素为研究对象,形成以景观要素分类与碳源碳汇因子识别为基础、面积系数为核心、碳模型建构为载体、碳量测度为目标的乡村景观碳源碳汇同平台、数字化分析途径。同时,以景观单元面积进行碳量定位与分级调控,能够有效对应乡村景观实际碳源行为与碳汇功能,面积系数法定量描述乡村景观碳强度与碳中和水平。

2)从碳量测度角度初步揭示了样地景观的碳源碳汇空间分布、景观要素对碳中和的影响程度。通过对乡村景观进行碳模型建构与制图分析,形成具有风景园林专业特征,满足专业研究与实践需求的景观要素碳量测度方法,为数理逻辑下的乡村景观碳效能研究“所指”提供了可供分析、归纳、溯源的图示语言“能指”。现阶段乡村景观碳源、碳汇清单能够基本涵括我国乡村景观的类内共性;结合各要素的分布情况与数量统计,能够从乡村整体角度揭示景观碳源、碳汇的空间分布。

3)基于面积系数法开展乡村景观碳模型研发,并碳量测度分析具有纵深发展与横向拓展的潜力。相关研究可以从景观格局、空间形态、时空模拟等视角扩展关联面积系数的碳源碳汇分析维度。例如,可针对不同乡村类型充实、完善景观要素分类体系;进一步扩大样本量,持续提升景观要素分析的广度,发展更全面、系统的乡村景观碳系统科学认知谱系;结合多源数据融合的信息化监测等手段提高现有建成环境的景观碳效能数字模型分析精度与效率等。

6 结语与展望

全面推进乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。随着新型城镇化建设持续开展,“双碳”发展加速推进,聚焦乡村景观切实开展碳机制、碳效能、碳技术等领域的数字化研究,迅速成为当代风景园林助力乡村景观环境可持续、高质量发展的重要课题。加速建立风景园林专业“双碳”研究机制,科学研判乡村景观环境碳源碳汇分析途径,研发适用于乡村“三生空间”的碳模型及其成套技术,成为当前研究的关键问题。

在此背景下,初步搭建了乡村景观碳排碳汇联立研究框架,确立了面向景观要素清单的碳源碳汇集成算法,建立了基于面积系数法的乡村景观碳模型。相关研究仍需持续完善,例如在乡村景观识别与分类上,现有研究受限于人机交互识别、受制于现场验证能力,在大尺度环境应用中具有局限性。未来发展应充分结合高精度多源数据、深度学习模型等方法,对不同尺度下景观要素进行高精度聚类识别与数据采集,创建具有本土性、代表性的样本数据库。又如在碳源碳汇清单建构上,因中国地大物博,不同地域乡村的现实条件各不相同,其具体指标的差异性仍需透析。再如景观要素计算因子确定上,碳源、碳汇因子受当地乡村产业发展、能源结构、植物生长状况等因素影响,适地因子数据库仍待充实,进而持续提高分析的针对性。未来研究可结合样方碳测量试验等方式同步进行,并依托足量样本数据以提高统计分析的完整性与准确性。

三生融合、生生不息,我国不同地域、自然条件、生产和农耕模式、生活方式孕育了丰富的乡村景观,随之形成不同的碳源、碳汇特征。以量化图示语言开展碳量测度与碳中和研判,既拓展了乡村景观“双碳”研究的深度与广度,同时为乡村绿色低碳发展、景观更新与提质增效提供了专业技术途径。

注:文中图片均由袁福甜绘制。