基于群落生态学原理的风景林景观更新策略研究

——以深圳市仙湖植物园为例

饶显龙 喻 敏 何田恬 楼凌云 包志毅

生态环境对人类身心健康产生了重大影响,已成为国家和社会各界的共识。城市周边和建成区内的风景林作为改善人居环境、促进人体身心健康的重要绿色生态资源显得弥足珍贵,是城市生态文明发展的有力见证和重要体现[1]。关于风景林,有学者将其定义为以发挥景观功能为主、具有一定稳定性的人工或自然森林群落[1]。近年来,国内外学者对风景林的研究给予了较高的关注,尤其是高市政和建筑密度的特大和超大城市周边的风景林对改善城市生态环境,如缓解热岛效应、降温增湿、水土保持、降噪滞尘等,以及对构建城市绿色生态景观具有重要价值。

随着城市风景林的生态价值和视觉美学价值不断提高[2],以及其对提高人类幸福感和提升城市形象等具有重要影响,城市风景林更是成为近年来城市生态方面研究的重点和热点[1]。目前国内关于风景林的研究多集中于群落结构和植物多样性调查[3-5]、风景林中的植物资源评价[6-8]和质量评价等方面[9-12]。随着风景林的生态价值、视觉景观效果及林相的色彩变化诉求愈发高涨[13-16],因此,对城市内部或城市周边风景林景观质量的更新亦势在必行。

1 研究背景

随着深圳城市规模的不断扩张,高强度开发的建成区周边自然生态系统——风景林则显得极为珍贵。风景林在深圳建成环境下,一方面发挥着重要的景观功能,另一方面还承载着稳定深圳的生态系统、缓解“大城市病”的重要作用,对改善深圳城市人居环境的重要性不言而喻。仙湖植物园作为深圳市的建成区核心辐射范围,对当地的生态环境改善、风景旅游休闲、科普科研发挥着极其重要的作用。其原址为深圳林场,建园后保留较大面积的人工林(图1),承担着深圳市仙湖植物园风景林的功能,主要有台湾相思、杉木和马占相思等单优势种的人工林,多呈“面状”和“带状”分布,成为仙湖植物园各景点、景区和专类园的绿色大背景[17]。由于仙湖植物园建园于起伏较大的丘陵地貌之上,因此形成了良好的开阔景观视线和视域,而风景林则成为视域可及范围内最大的景观类型,亦是深圳城区周边重要的自然景观资源。有研究表明,近70%游客对仙湖植物园的面状风景林印象最为深刻,可见其景观质量高低对仙湖植物园的整体景观风貌的优劣产生重大影响[17]。

本研究对仙湖植物园分布面积最广、景观影响面最大的台湾相思风景林景观质量进行科学研判。台湾相思主要分布于园内湖区西岸、盆景园等区域的周边山体,是园内面积最大的人工风景林建群树种。此外,该树种为常绿乔木,原产我国台湾丘陵低山地区和平原,菲律宾亦有分布,广东、广西、海南等省均有栽培[18]。林内郁闭度均在0.95以上,林相终年常绿,花期5—7月,金黄色覆被花相形成的植物景观具有较强的视觉感观。近年来,由于该树种属于速生短寿树种,仙湖植物园内的台湾相思风景林林相退化和断层现象明显,风景林群落结构单一,景观质量整体欠佳,植被退化现象严重、抵御病虫害侵扰的能力较差。因此,作为定位以风景旅游为主的仙湖植物园,其面状的风景林景观质量提升和更新的必要性极为迫切,对其景观风貌进行科学的研判和更新意义重大。

2 调查和研究方法

运用群落生态学样地调查法,对仙湖植物园风景林进行研究,采用随机取样的方法,根据相关文献中的方法确定调查样方面积和位置,选取8个20m×20m的样方,总计3 200m2,进行乔木的调查,每个样方的四角及中央设置5个4m×4m的小样方进行灌木及草本植物的调查[19-20]。其中对胸径2cm以上的乔木每木检尺,测量其树高、胸径、冠幅,并对其生长状况进行记录,统计每样方中乔木树种的株数,对样方中的灌木(主要包括直径2cm以下的小乔木或幼苗)、草本植物和层间植物的盖度、种类、高度、数量及生长情况进行记录。根据群落生态学的相对多度(RA)、相对频度(RF)、相对显著度(RP)、重要值(IV)及物种多样性(Species Diversity)测度等方法进行计算[4,21-23]。

3 群落物种多样性及植物景观动态分析

3.1 风景林群落物种组成分析

根据样方调查,3 200m2的台湾相思群落样地内共有维管束植物57种,隶属于36科48属。其中蕨类植物6科6属9种,裸子植物1科1属1种,被子植物29科41属47种,被子植物占82.46%。由于受人为的干扰较大,林冠层的郁闭度较高,单一的生境类型很大程度导致林下植物多样性较低。群落中台湾相思优势地位显著,主要体现在个体数量最多、生物量大,且分布均匀,样地中共计429株胸径≥2cm的个体,占样地内乔木层总个体数的70.39%,占绝对优势。

该风景林林相终年常绿,季相变化不显著,群落分层现象明显,可分为乔木层、灌木层、草本层、藤本层(或称层间植物)。乔木层高约为16~20m,灌木层高多为4~6m,由此可知乔灌木层的断层现象亦较为明显,缺乏潜在的群落建群种,因此需要进行人工补种建群景观树种。

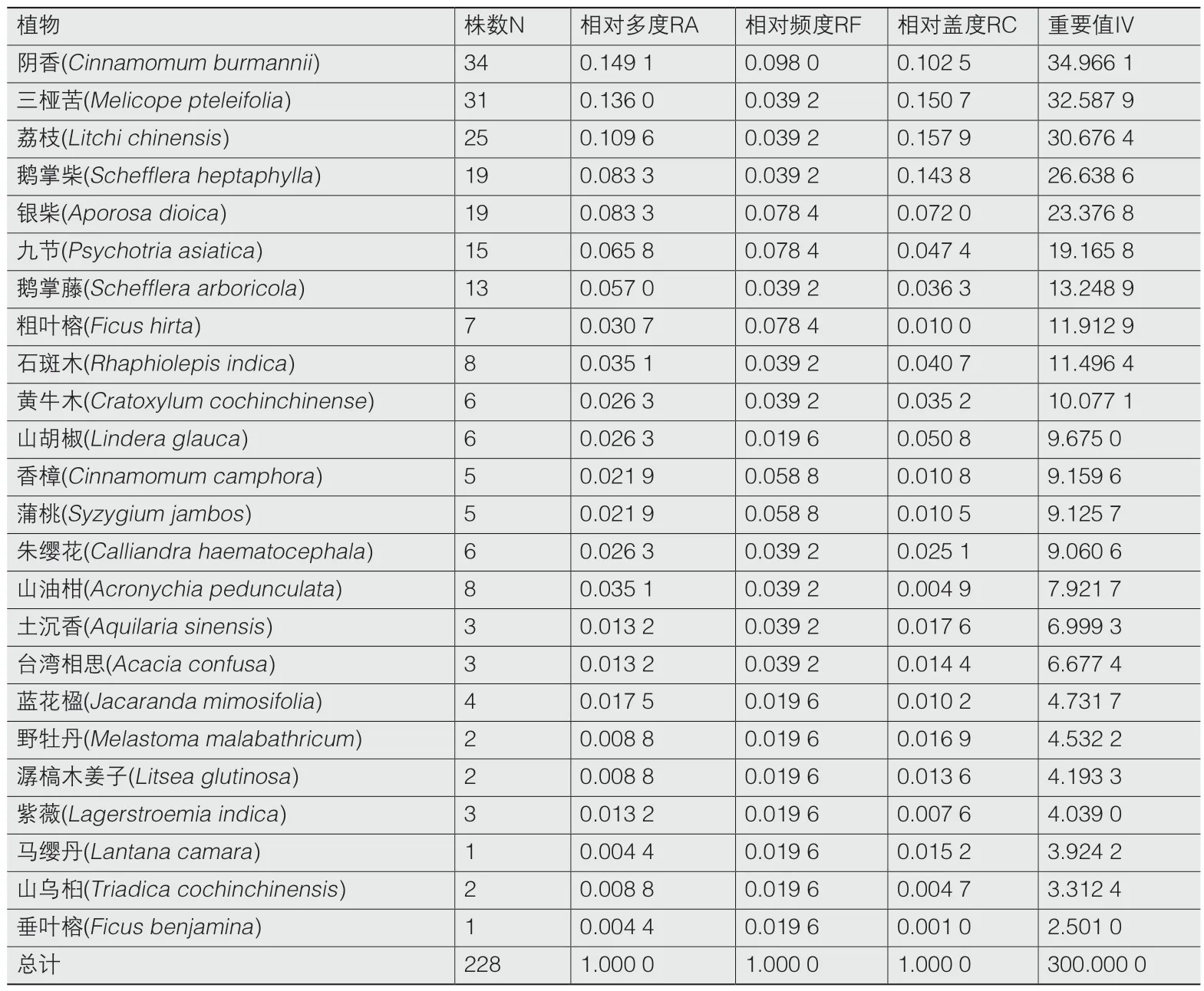

通过群落样方调查发现,其林下多为较耐阴的小乔木、灌木、草本植物及层间植物(藤本植物)。乔木层主要为阴香、鹅掌柴、三桠苦等,亦多为常绿成分。由表1可知,台湾相思重要值为185.787 8,为群落中的绝对优势种;乔木层的下层高度约为8m,主要以少量的阴香、三桠苦、银柴等相对较耐阴的植物为主,重要值分别为36.370 8、7.579 9、6.846 1。阴香为该群落重要的伴生种。调查的样地中荔枝、榕树、南洋楹、破布叶呈零星分布状态。

表1 台湾相思群落乔木层树种的特征值[17]

灌木层主要以阴香、三桠苦、银柴和九节的小树为主,这些树种在乔木层偏下亦有分布,重要值分别为24.716 2、17.518 1、16.176 5、14.422 1。鹅掌柴、粗叶榕、山油柑等在灌木层中叶占有重要的地位,以上几种植物的数量占灌木层的71.93%(表2)。整个样地中乔木层仅由16种植物,除建群种外的其他15种乔木在群落中呈零星分布,进一步说明了乔木层中台湾相思的优势显著,因此其景观稳定性较弱。

表2 台湾相思群落灌木层树种的特征值[17]

3.2 风景林植物群落物种多样性分析

台湾相思风景林群落的辛普森多样性指数(Simpson's diversity index)和香农-威纳指数(Shannon-Wiener index)均呈现灌木层、草本层、藤本层、乔木层依次降低的趋势(表3)。说明该群落中的灌木层物种多样性最高,乔木层最低。均匀度指数[Evenness index(Jsw)]亦呈现以上趋势,再次表明灌木层的植物分布相对均匀,质量相对较高;乔木层植物分布最不均匀,缺乏潜在高质量的代替台湾相思的演替景观树种,景观质量相对低。数据分析可知,出现以上结果和现象,与台湾相思占据绝对的优势地位,导致乔木层其他种类呈零星分布密切相关。

表3 台湾相思群落及各层次的物种多样性[17]

台湾相思群落的丰富度指数(Richness index)表现为灌木层、乔木层、草本层、藤本层呈依次下降的趋势,灌木层的丰富度指数最高,藤本层的丰富度指数最低。群落四大主要指标中灌木层均为最高值,说明中层的灌木层的植被发育程度相对较高,可以为后期的林相改造提供较好的本底植被基础。

以上数据分析可知,目前仙湖植物园台湾相思风景林的单优势群落出现不稳定的趋势,乔木层中的阴香及灌木层的阴香小苗和幼苗在群落中占据主要地位,为台湾相思重要的伴生种。三桠苦、鹅掌柴、银柴等树种对台湾相思群落具有重要的演替潜力,该研究结果和马占相思风景林一致[4]。尽管灌木层具有向优势层代替现有的台湾相思作为建群种的演替趋势,但现有灌木层的植物多为常绿乔木,未来顶极群落的林相景观依旧比较单一,缺乏色彩变化,难以满足其作为风景植物园的景观要求。因此,需要进行人工改造和林相的更新干预,以达到风景植物园的林相景观诉求。

3.3 仙湖植物园风景林群落动态分析

依据群落中乔木层植物的重要值大小排列,台湾相思的重要值为185.787 7,个体数为302株,占该层总数的70.40%,在群落中占绝对优势。因此,重点统计其种群的径级分布,分析该种群的增长趋势和群落演替方向,对评价风景林的景观质量优劣具有重要意义。由图2可以看出,径级在35cm以上的植株有12株,径级15~35cm的有212株。胸径12cm以上的有272株。占总数量的90.07%。径级小于12cm的只有30株。其种群的年龄结构呈近“反J形”曲线,建群种的幼树较少,且样方内几乎未发现其幼苗,表明其天然更新能力较弱,加之台湾相思属于速生短寿树种,由此进一步说明群落中的台湾相思处于退化阶段,风景林景观质量处于下行趋势。

图2 台湾相思立木级分布(作者绘)

3.4 小结

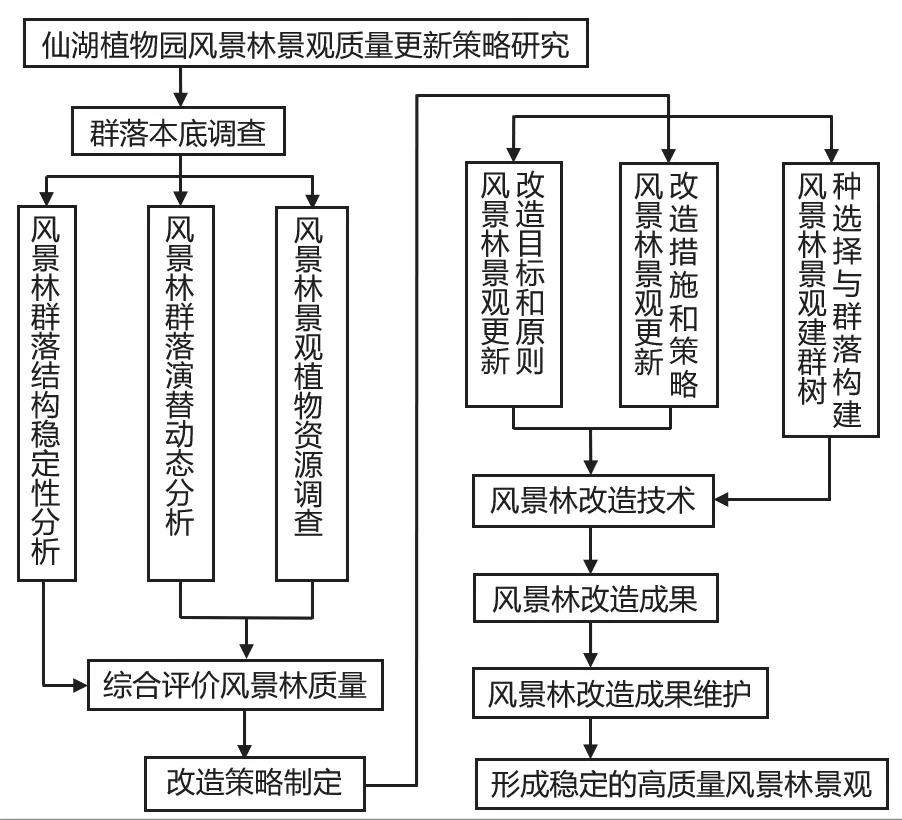

通过以上研究和分析可知,仙湖植物园台湾相思风景林目前呈现退化趋势、群落结构单一、乔灌木层之间的断层现象严重、植物多样性低、植物群落中缺乏具有较高景观质量的风景林潜在建群树种等问题,这和台湾相思林的高郁闭度亦有较大关联,严重影响仙湖植物园风景林的景观质量。因此,根据以上研究结果反映出的相应问题,结合仙湖植物园的功能定位,确定仙湖植物园风景林景观质量提升和更新的目标,如景观功能需求、丰富植物多样性的功能、引种保育功能的需要、体现深圳地域特色,以及营建多样的生境类型等目标。根据以上目标提出了相应的更新措施,并通过拟定科学合理、切实可行的技术路线(图3),构建风景林群落结构优化模式及建群种群类型,以达到仙湖植物园风景林景观质量提升和更新的目标,尤其是以风景旅游为主的植物园景观游赏需求。

图3 仙湖植物园风景林改造技术路线(作者绘)

4 风景林景观质量更新策略

4.1 林相改造的景观树种选择原则

4.1.1 师法自然,参考周边稳定的风景林林相结构

作为仙湖植物园园貌本底的风景林,营造深圳当地典型的植被结构特征的林相极为重要,一方面是体现深圳地域特色;另一方面,也是植物园开展科研、科普的重要内容。在风景林景观质量进步过程中,结合邻近趋于稳定的(顶极群落)风景林群落结构组成,模拟其自然植物景观状态,选择相应的景观树种进行优化提升,以改善现有台湾相思林的林分结构。

4.1.2 因地制宜,突出仙湖植物园地域和功能特色

根据仙湖植物园风景林的立地环境和功能,因地制宜,在不同小环境选择不同的树种和群落构建模式。如在谷地和坡地等小环境不同的场地选择耐旱或喜湿润、耐瘠薄或喜肥沃、喜阳或耐阴等生态习性不同的树种。即在树种选择方面主要使用深圳乡土植物作为基调,提升其风景林的地带性植被特征,从而体现深圳的地域性植物景观特色。通过模拟深圳自然群落结构,提高仙湖植物园风景林的植物多样性,从而形成具有南亚热带地域特色的森林景观,以改善现有风景林优势树种单一、群落结构简单、景观风貌单调的缺点,恢复深圳地域性的季风常绿阔叶林景观[17]。

4.1.3 景观优先,兼顾作为植物园的风景林生态价值

风景林作为仙湖植物园内重要的风景旅游资源,需要满足植物景观色彩明快、风貌优美、林相结构稳定、富有季相变化等基本要求。与此同时,也要兼顾风景林的生态价值,如水源涵养、防止水土流失、调节小气候、丰富植物群落结构和植物多样性等生态功能。

4.1.4 总体布局,分步分阶段科学实施和优化调整

仙湖植物园内分布有台湾相思、马占相思和杉木等单优势种的人工风景林,其林分结构相似,对以上风景林林相改造可进行通盘综合考虑,总体规划布局,实施“网格化”改造更新策略对其中部分网格进行相应的改造。在优化现有植物群落结构的同时,应从风景林立地条件的实际情况出发,分阶段进行提升改造,合理规避因改造对当前林相景观的过度破坏,影响植物园的风景旅游功能需求。可根据总体布局的网格选取其中不影响整体视觉效果的区域进行试点,网格化进行试验,主要应用不同生长型的本地植物小规格苗木合理配置,对适应性差、成活率较低的树种进行更新,需考虑其远期植物景观的效果,然后扩大风景林改造区域,进而逐步改善现有风景群落的结构、植物景观效果和提高植物多样性[17]。

4.1.5 林相丰富,乡土和外来树种结合且苗木资源充沛

林相景观提升区域养护管理难度较大,应选择适应性较强的本地树种和适应性强的外来树种。一方面可以减少因养护不到位带来的苗木损失,提升林相改造的可操作性和成功率;另一方面也是营造深圳地带性植物景观特色的关键一环。同时,各树种在市场上具备一定的苗木资源,确保可落地实施。现有风景林多为坡度较大的山林地,土壤的保水和持水能力较差。大量实践证明,在山坡地进行林相改造,小规格苗木成活率最高且远期林相改造成效最好[17]。另外可结合植物园的保育、引种功能,选择部分适应性好、景观效果佳的外来植物做进一步补充,一方面满足植物园植物多样性保育的需求,另一方面丰富植物园的植物景观类型。

4.2 更新目标

深圳仙湖植物园定位为“以风景旅游为主,科研、科普和生产相结合的风景植物园”[24]。作为南亚热带具有较大影响力的风景植物园,承载着风景旅游、引种保育、科学研究、科普休闲、植物生产及深圳市生态文明展示窗口等诸多社会功能。作为仙湖植物园范围内本底面积最大的风景林景观质量更新策略和措施则有别于其他类型风景林。因为不仅涉及当前科普休闲、旅游观光对园内风景林林相景观质量的诉求因素,更应考虑作为植物园的引种保育和科学研究的长远需求,植物园作为植物保护保育的“诺亚方舟”,需要营造和预留足够的生长空间和相应的生境类型。

以上因素决定了深圳仙湖植物园风景林的林相景观改造,需要达到以下目标:1)景观价值较高的林相风貌,满足作为风景植物园的景观需求;2)生物(植物)多样性较为丰富,达到深圳仙湖植物园引种保育的基本功能;3)具有深圳地域特色的植物群落结构(可演替为当地顶极群落),体现地域植物景观和植物生态系统的地域特色;4)营建多样的生境类型,以满足不同类型植物的迁地保护和保育需求。

4.3 更新措施

4.3.1 间伐

通过群落结构特征可知,由于台湾相思占据绝对重要地位,其林下植被群落结构相对简单,如大面积对其进行砍伐,进行林相植物景观改造,势必会导致水土流失,难以控制,违背林相改造的初衷。因此改造过程建议实施“网格化”更新,对网格中部分其区域逐步进行相应的改造。因此,对目标网格内的台湾相思进行间伐,一方面为群落中重要值相对较高、景观效果好的树种留出空间,另一方面为补充建群树种提供场地。

4.3.2 抚育

根据风景林群落调查可知,阴香、木棉、蒲桃、蓝花楹、南洋楹、山乌桕等重要植相对较高且具有一定季相色彩变化的乔木具有抚育的价值,更新时需注意保留和抚育目标树种,及时清除周边的台湾相思等非目标树种。

4.3.3 补种

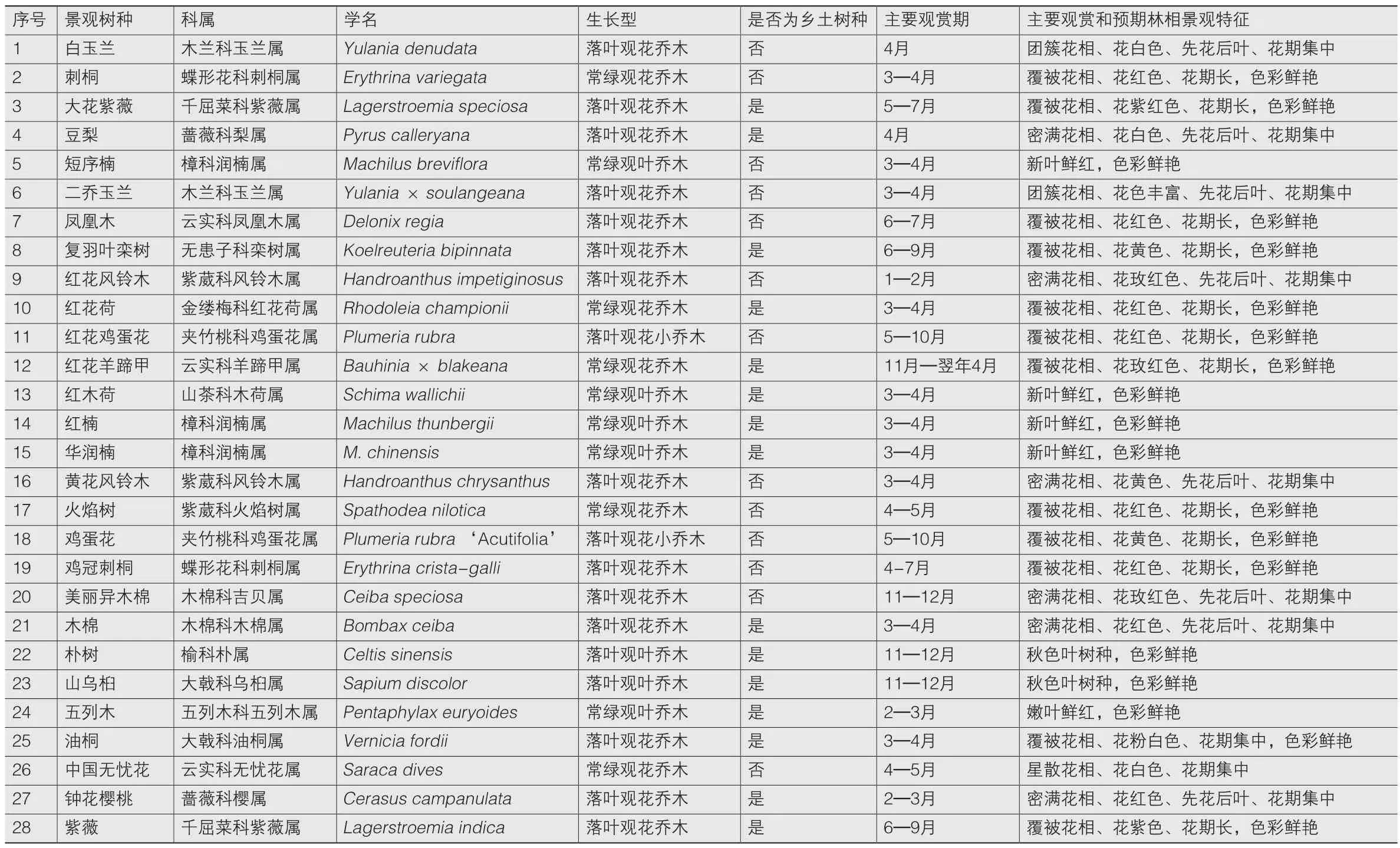

网格化间伐后,根据林相总体规划布局和景观视线分析,补充相应景观树种(表4),该类树种应占据林相主体地位,模拟顶极群落的配置比例进行补种和更新改造。

表4 风景林改造景观树种推荐

4.3.4 营林

对补种的景观树种进行养护管理,定期清理周边影响目标景观树生长和群落演替的因素,及时防治病虫害,定期进行监测和巡查,对风景林的景观质量更新方案及时优化调整,为后续的风景林改造提供实践支撑。

4.4 风景林群落结构优化模式及建群种群类型构建

王定跃等根据梧桐山景观生态林林相改造,提出了风景林的改造模式,即:景观建群树种+原生本底植物=景观生态林,该模式已在梧桐山风景林景观质量更新实践中取得很好的成效[16]。因此本研究的群落物种多样性及植物景观动态分析则为确定优势种的重要参考依据。景观树种的确定,一方面可通过抚育现有植物群落中景观效果较好的优势种(如乔木层的木棉);另一方面,梳除台湾相思、马占相思、杉木等呈现退化的景观林的优势树种,补种效果较好的景观建群树种2种模式。作为景观林的优势建群树种,依据以上原则,选择以开花鲜艳、叶色变化明显丰富的植物为主,其中开花植物的花相特征以覆被花相、团簇花相、密满花相为主(表4)。

5 结论和讨论

本研究结合群落生态学调查的方法评估风景林的植物景观质量和发展趋势,为合理制定仙湖植物园风景林的景观更新提供科学支撑。作为定位于风景旅游功能为主、兼具科研科普的植物园这一特殊的功能空间,从植物园植物物种多样性保护的角度而言,受植物园面积的限制,植物多样性要求高及小环境的营造难度大等因素制约。另外,从植物园的功能和地域性植物景观的角度来讲,大面积的纯林景观难以体现仙湖植物园的功能和深圳的地带性植被特色,也不利于形成稳定的且具有较高景观质量的植被。

因此通过研究林相景观更新的相关措施,并依据仙湖植物园功能要求和深圳的自然气候特点,优选了一批景观效果较好、适应性强的建群树种,依托本底植物构建了深圳仙湖植物园风景林群落结构配置模式,并推荐了部分外来的适应性较强且具有较高观赏价值的景观植物,以期为改善仙湖植物园风景林景观提质更新提供依据和技术支撑。本研究成果亦可为相似气候环境和类似立地条件的风景林景观更新改造提供借鉴和参考。