20世纪中国通商口岸儿童游戏场与儿童游憩研究

张亦弛 秦 晴

在儿童游戏场的国际发展史中,中国儿童游乐场的建设历程具有显著的特殊性。与欧美各国因19世纪后期城市日益拥挤而出现的儿童休闲娱乐空间不同,中国儿童游乐场的兴起主要源自通商口岸开辟后相关风景园林思想引入中国[1-2]。因此,有别于欧美城市基于自身城市问题提出解决策略的内生性发展模式,儿童游乐场在中国的发展始终笼罩于欧美风景园林思想之下,并在此过程中不断与中国本土经济、社会、文化相碰撞,形成独特的外生性发展模式。

近年来,越来越多的学者开始关注近代中国儿童游戏场研究。例如,张天洁考察了北京儿童游戏场的发展与演变[3];莫非和张亦弛分别检视了上海运动场和儿童游乐设施的兴起历程[4-5];罗晃潮则分析了广州儿童公园的历史变迁[6]。但是,这些研究往往仅考察儿童游戏场的物质层面,却忽略了物质层面的变化实际上是与社会发展相互作用的结果。具体而言,无论是儿童游戏场的地点、形态、规模,还是构成、设施等,都与社会、经济、政治,以及儿童心理等因素紧密相连[7]。更重要的是,儿童游戏场的发展还与儿童游憩思想的演进息息相关:无论是场地环境的设计,还是游憩功能的组织,都深受社会对儿童社交模式、活动类型、身体发展、情感成长等方面认知的影响,并将这些影响体现在城市空间之上[1]。因此,这也要求我们突破场地空间和功能特征的局限,将儿童游戏城回置于产生这些空间和功能的社会背景中,并从游戏场与游憩思想的互动层面出发考察儿童游戏场的发展变迁。

随着近代商埠的开辟,欧美有关儿童成长的理念,如安全、教育和体育等,也与儿童游戏场一道进入中国:促使中国社会对于“儿童”的认知观念发生转变——由将儿童视为“缩小的成人”或“不完全的小人”转变为“拥有独立意识的完整个体”[8-9];这些理念也与同时传入的儿童游戏场概念相互交织,共同促进着中国儿童游戏场的发展,促使儿童游憩在20世纪上半叶成为儿童成长发展中不可或缺的重要组成部分。

本文旨在考察20世纪上半叶上海、天津和广州的3个近代中国最为重要的通商口岸儿童游戏场的发展变化,以期检视安全、教育、体育等欧美儿童发展理念与中国本土社会的碰撞过程。通过探讨儿童游戏场和儿童游憩观念的形成,本文将有助于考察近代中国儿童成长和游憩认识的演进,并从中国视角出发反思欧美儿童游戏场的发展变化,促进全球园林史的研究。

1 20世纪初通商口岸内的儿童游憩

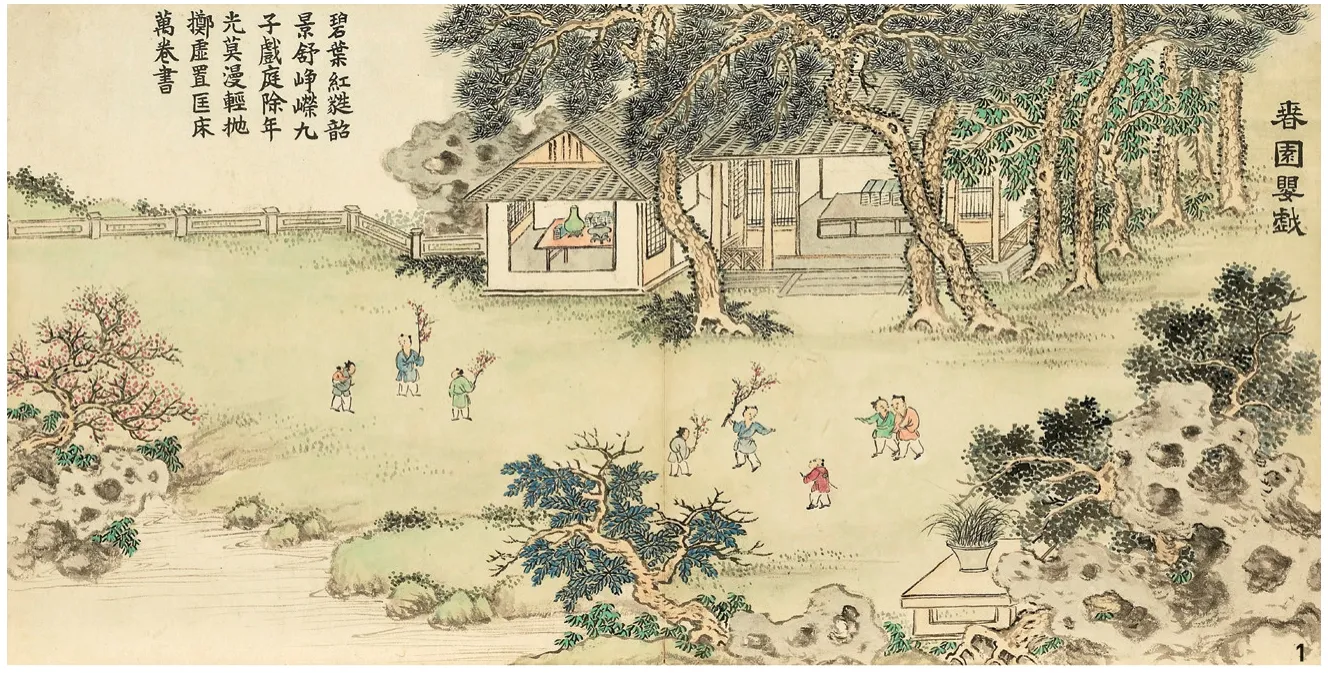

由于儒家传统文化影响,“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”的思想观念主导着19世纪上海、天津和广州3座通商口岸的社会生活。这也导致儿童经常被列于社会和家庭的边缘,成为成年人的附庸[10]。人们经常将儿童视为微缩版的成人,采取对待成人的方式去对待儿童。而游园、看戏、下棋等成年人的休闲活动也成为儿童的娱乐方式[11](图1)。例如,20世纪30年代时任中山大学校长邹鲁曾回忆,其童年时就经常在文庙的花园内赏景嬉戏[12];作家包天笑和政治家蒋梦麟也在其回忆录中分别提及其儿时听书的经历[13-14]。此外,儿童们还经常与成人一道在街道、池塘、山林等处进行放风筝、转陀螺、荡秋千等休闲娱乐活动。

图1 花园内游玩的儿童[11]

由于这些城市中鲜有专为儿童设计的游戏设施,儿童也不得不就地取材,利用现有环境设施游憩。比如,他们经常在游赏花园时,将成人游赏驻足的假山转化为巨大的游乐器械,攀爬其间享受玩耍乐趣[15]。此外,他们还积极改造日常生活中常见的材料器物。例如,现有文献中就常有儿童捉蝴蝶、抓鱼、逗鸟、逗猫等记载;更有甚者,还会利用豆荚制作成水枪自娱自乐[16-17]。

此外,儿童还经常利用聪明才智,发明新游戏。据现有文献记载,仅在20世纪初,儿童自创的游戏就达几十种之多,包括很多现今依然活跃的游戏,如“逮人”“跳房子”和“一网不捞鱼”等[18]。但这些游戏中的大多数都是以儿童蛮力为基础展开。例如,在一款名为“飞车轮”的游戏中,5名儿童就用自己的身体组成转轮,通过中间3人的旋转,将最外侧的2人甩动飞舞[19](图2)。因此,尽管儿童在游玩这些游戏的过程中获得了欢乐,但由于其自组织的特性,并不能完全与儿童的生长发育相匹配,甚至还可能由于儿童滥用蛮力或防护不周等原因导致自身受到伤害。

2 安全健康的城市休闲空间

随着19世纪后半叶通商口岸的开辟,上海、天津和广州3座城市踏上了现代化的轨道,并于20世纪初呈现出“行人蚁聚蜂屯,货物如山堆积”的繁华景象[20]。与此同时,越来越多的居民受到利益驱使来此定居生活,进而导致城市内儿童数量激增[21],街道上玩耍的儿童与繁忙交通间的矛盾也日益加深。城市居民开始意识到“飞驰而过的车辆”正威胁着儿童的安全,并要求市政当局提供安全场地以解决儿童的活动问题[22]。

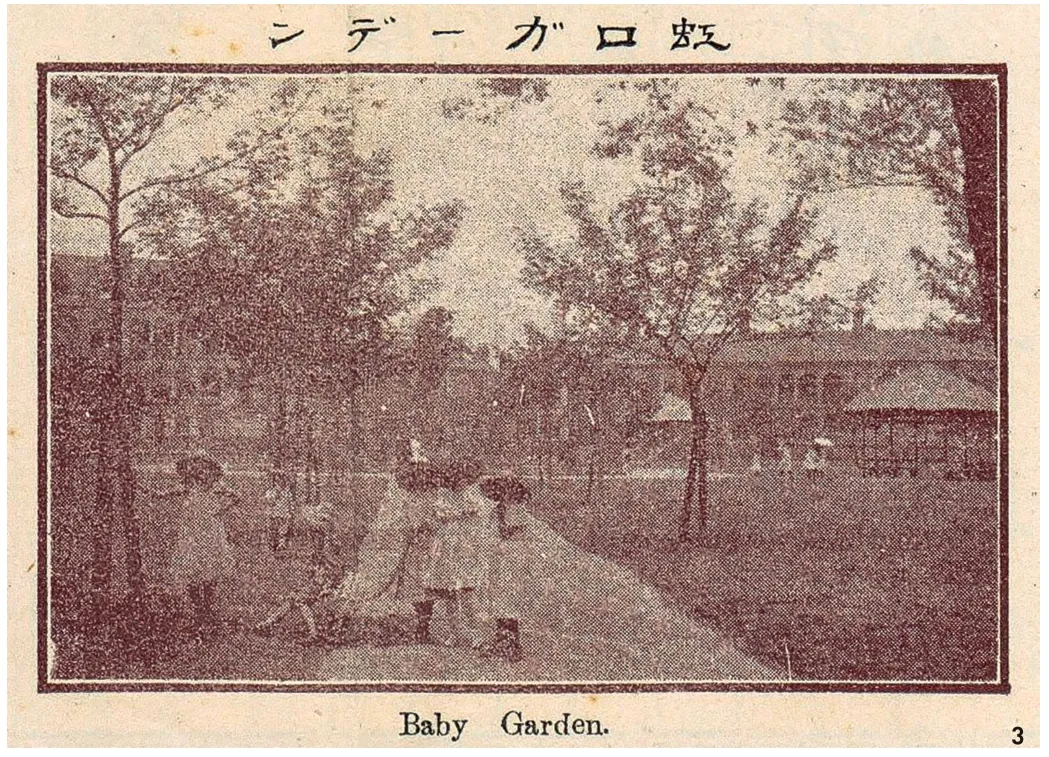

在此背景下,儿童游戏场应运而生。作为都市内的休闲娱乐空间,公园被市政当局和城市居民视为解决儿童休憩活动躲避交通风险的理想途径。但是儿童日益增多却打破了“园内应有的平静”[23]。很多成年游客纷纷抱怨,由于儿童不分场合地嬉闹,导致他们已然不能在公园内“愉快地散步,安静地休憩”[23]。为解决这一问题,通商口岸市政当局着手引入儿童游戏场的概念。他们通过在公园内划定特定儿童活动场地的方式,将儿童与成人活动进行分隔,以期在保障儿童安全游憩的同时,不打扰到成人游赏[24](图3)。为此,广州市工务局于1906年在公共娱乐场西侧设置了儿童游乐场[25]。上海园地委员会于1911年在外滩公园的音乐台周边设置了儿童禁行区,在音乐演出期间进行封闭管理,禁止儿童入内[26]。从另一重意义而言,这一做法也就是将公园内其他区域划设为儿童活动区。随后,其又于1933年在星嘉坡公园内设置了竹篱笆,将儿童和成人活动区进行分隔,形成儿童游戏场[27]。而在一些儿童较多的区域,市政当局则直接设置儿童公园,以保证儿童的娱乐活动。比如,上海市政委员会就出于为“儿童提供安全娱乐场地”的目的在1908年营建了汇山公园[28]。鉴于效果良好,其又分别于在1917和1921年分别设立了愚园路儿童公园和南阳路儿童花园[29-30]。至此,儿童游戏场正式成为通商口岸内重要的城市风景。

图3 上海虹口公园内的儿童公园[24]

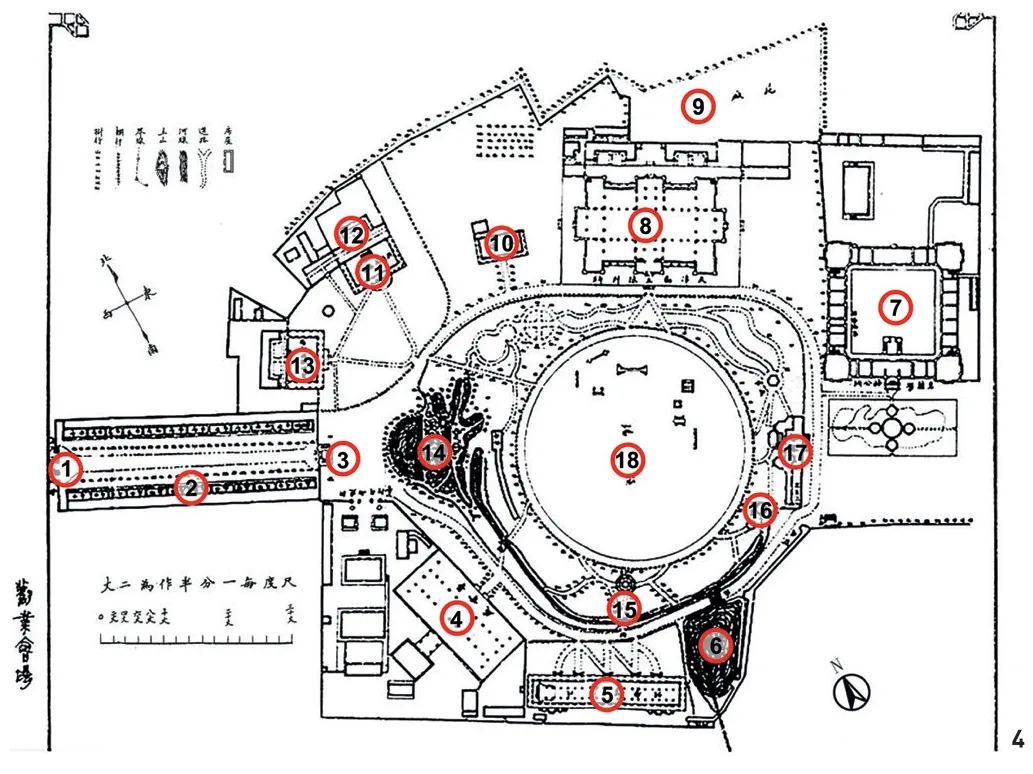

与此同时,通商口岸的家长们意识到园林环境对儿童游憩极其重要[31]。他们认为,良好的环境可以促进儿童安全、健康地成长,但不适的环境则会适得其反。因此,他们要求市政当局在营建儿童游戏场时,应对游戏场和游戏设施的环境安全加以考量。这也促使通商口岸的市政当局着手提升儿童游玩环境,保障儿童安全健康。鉴于“地质过硬会使儿童在倾跌时易受重伤”,而“空气新鲜的草地园林”最宜儿童活动,天津的城市当局就在劝业会场(河北公园)的中央草坪内设置了儿童游戏场[32](图4)。出于类似原因,上海工务局也于1933年将霍山公园内凉亭的瓦片换为茅草,防止瓦片跌落砸伤儿童[27]。

图4 劝业会场平面图[42](1 主入口;2 二门;3 头门;4 学会处;5 私立法政学校;6 照相馆;7 直隶学务公所;8 天津商品陈列所;9 花厂;10 茶楼;11 图书馆;12 教育品参观室;13 教育品制造所;14 观音像;15 音乐厅;16 荷花池;17 抛球房;18 操场)

此外,通商口岸的市政当局还积极引入管理措施保障儿童安全。由于20世纪初的中国儿童游戏场尚属新鲜事物,这类园林的出现也引发了一系列社会问题。比如,天津一位儿童的母亲就曾致信报刊,抱怨维多利亚公园内经常有些闲杂人员对“荡秋千的女孩驻足围观”,令人不堪其扰[33]。而上海的复兴公园内则于1942年发现1具男尸,从而造成更大规模的社会恐慌[34]。因此,广州市教育局于1929年指示市立保姆学校派遣准毕业生至儿童游乐园“帮里一切”,并加设冈警4名驻守维持安全[35]。同样,上海市工务局也于1933年安排2名女性看护在霍山公园维持秩序[36]。对于一些经费不足的儿童游戏场,市政当局则直接要求儿童家长担负起照顾儿童安全的重任。例如,上海的昆山儿童公园就于1931年明确规定,儿童须在父母或保姆的陪同下,方可入园玩耍[37]。于是,在完善的管理方式、独立的娱乐空间和健康的游乐环境等手段的综合作用下,通商口岸内的儿童公园逐渐发展为以儿童为中心、安全的活动场所。

3 学校教育体系外的游憩补充

20世纪初,对儿童进行科学观察和系统研究的思潮开始在欧美学界兴起并迅速风靡全球。这一思潮旨在通过重构学校系统形成以儿童为中心的教育体系[38]。受此影响,通商口岸的社会精英们也尝试从儿童出发,改良现存教育体制[39]。他们认为,虽然学校为儿童成长教授了必要的知识,但其“之所授受无非以个人主义为前提,功名富贵为目的”,但在儿童“身体之发达”“道德之教育”“智认技能之培养”等方面却多有不足[40]。更重要的是,学校通常没有足够的空间供儿童活动,以致儿童不得不“因坐终日寒窗苦读,手不释卷,靡事休息,遂致身心两败”[41]。

但是,儿童的游憩活动却可以为学校教育提供有效的补充。通商口岸内的社会精英认为,儿童通过游憩活动不仅可以放松身心,还能获得发展成长。具体而言。在伦理层面,游憩可以帮助儿童养成“良好的态度、习惯和人格”;在审美层面,可以“发现儿童的美感,养成儿童优美的姿态,锻炼儿童活泼的动作”;在社会层面,可以“养成儿童的法律观念”;在心理层面,可以“增进儿童自由意志与快感的价值”[42]。因此,通商口岸的社会精英们开始致力于推广儿童游憩,拓展学校教育,促进儿童身心全面发展。

这也促使儿童游戏场成为寓教于乐、提升儿童知识的场所,并主要体现在儿童游戏场内的图书馆建设上。1907年,当北洋政府建造天津劝业会场(河北公园)时,就在儿童游戏场旁设置了图书馆和劝工陈列所以“增人智识,扩人见闻”[43-44](图4)。同样,1929年广州市教育局也在儿童游乐园内增设儿童阅览室,“陈列儿童图书,俾于游戏之余,入所观览”[35]。1948年上海市政府进一步推出了流动图书车服务。每逢假日,该车围绕兆丰公园、外滩公园等主要公园循环行驶,为儿童提供借阅服务[45]。此外,一些社会精英还将游乐场视为令“儿童从实际生活所能体验的事物上寻求知识”的工具[46]。为此,1924年上海市政当局特意在公园内“多莳花木处表以名称和功用”,以使儿童“平日见于书上者得以亲见”,增长“实际考求的兴趣”[47]。

此外,通商口岸的居民还将儿童游戏场视为增益儿童感情的场所。他们认为游戏场可以“增益儿童之交际与有爱心”“陶养品性”,因而呼吁市政当局积极营建相关场所以促进儿童情感的发育[47]。1925年,天津工部局就修建了儿童公园,即平安公园[48]。广州市政府于1929年在中央公园右边地块建设了第二儿童游乐园[49]。此外,游戏场内的游玩活动为儿童提供了脱离书本、接触社会实践的机会。例如,上海的《申报》就曾刊文,讲述中国女孩在儿童游戏场内玩秋千时,因与日本儿童发生争执而切实感受到的家国冲突[50]。尽管这并非愉快的经历,但这名小女孩在整个过程中却体会到了现实社会的情状,从而对国家民族产生具体的感触。

儿童游戏场的教育功效也引起了通商口岸内各类市政机构和政治组织的注意。他们开始将儿童游戏场视为政治启蒙的场所,致力于通过在游乐场内举行活动的方式向儿童灌输自己的政治主张。例如,天津的大和公园内就于1919年建造了供奉天照大神和明治天皇的日本神社。1937年5月11日,天津工部局又在儿童公园内举办了儿童嘉年华以庆祝英皇加冕[51]。无独有偶,上海工部局也于同日在胶州公园举行活动加冕庆祝活动[52]。而20世纪30年代烽火日连则进一步促使这些政治宣传深入游戏场内的各类游戏中,以拯救“民族垂于萎靡之境,挽既倒之狂澜”[53]。通商口岸的社会精英们纷纷“注意儿童游戏,选择儿童游戏材料,审定儿童游戏标准”,力图通过改良儿童游戏实现民族复兴[53]。例如20世纪40年代就流行着类似纸牌的游戏,儿童通过猜测他人手中写有时任军政要人的木牌赢取奖惩对方的权力[54]。通过该游戏,儿童不仅获得游玩的乐趣,还“提高了政治认识”,从而达到“关心实事,高涨学习情绪”的目的[54]。

4 促进健康发展的体育场所

随着通商口岸的开辟,溜冰、赛马、草地网球和板球等现代体育运动也因欧美侨民的到来而广泛流行于口岸城市之中。受此影响,20世纪10年代的通商口岸市政当局在其主要的城市公园内,如天津的维多利亚公园、广州的公共游乐场、上海的外滩公园和昆山儿童公园,纷纷修筑了运动场地和体育活动设施[55-57]。

这也引发城市居民对儿童体育活动的关注。他们认为,现在的儿童主要模仿成人进行体育活动,但“因为成人的体格,或已发育完全,或将近成熟;而儿童的身心,或将要发育,或竟尚在幼稚的孩提时代,实在相差太远”,所以这些活动非但不能满足儿童身体发育,甚至可能由于儿童在安全意识方面的不足,对其身心产生危害[58]。此外,城市空间内的既有活动设施也往往以成人为基础进行设计,却对儿童身体素质考虑不多[59]。因此,城市居民呼吁当局“具特殊设备与环境,以适应儿童之需要”[60-61]。于是,通商口岸的市政当局开始参考儿童身体发育情况改造公共场所。1922年,上海工部局就降低了兆丰花园内池塘的水位高程,以满足儿童身高,保障游玩安全[62]。广州市政府也于1934年在中央公园的东南隅空地设置了专供儿童游憩的场地,并在其中增加了适宜儿童游乐的设施[63]。

此外,市政当局还积极引入管理措施保障儿童享受游憩设施的权利。例如,上海和天津就于20世纪10年代后期在游泳池内开设了专为儿童设置的游泳课程,以顺应儿童的身体素质[64]。此外,城市居民还认识到体育设施对于儿童成长发育具有多重的功效。例如,踢毽子可以“活动全身,使血液循环特别旺盛”[65];游泳可以“使肌肉运动之壮健与兴奋,同时获得儿童体格教育之保障”[66];而游戏舞蹈等则能使儿童“心神娱乐,体力发展,并能使姿势优美,动作敏捷”[67]。相较于简单的体育锻炼而言,活动器械则具有更多的益处。例如,轩轾板(跷跷板)可以训练儿童“身体俯仰之平衡感觉”,大转椅可以训练儿童的“胆量”。这些器械不仅可以“维持儿童之兴趣,顾及儿童之体能”,还可以令儿童运用“发明之能力”,“在创作者之本意外,做出种种意象不到之动作”,从而“养成自由活动之习惯,收自然发展之功能”[68]。例如,仅是滑梯就可以令儿童在游玩时“或坐而用手把住两边,或坐而不用手,或仰卧,或俯伏,或蹲或立”,从而发挥出儿童的个人创造力[68]。

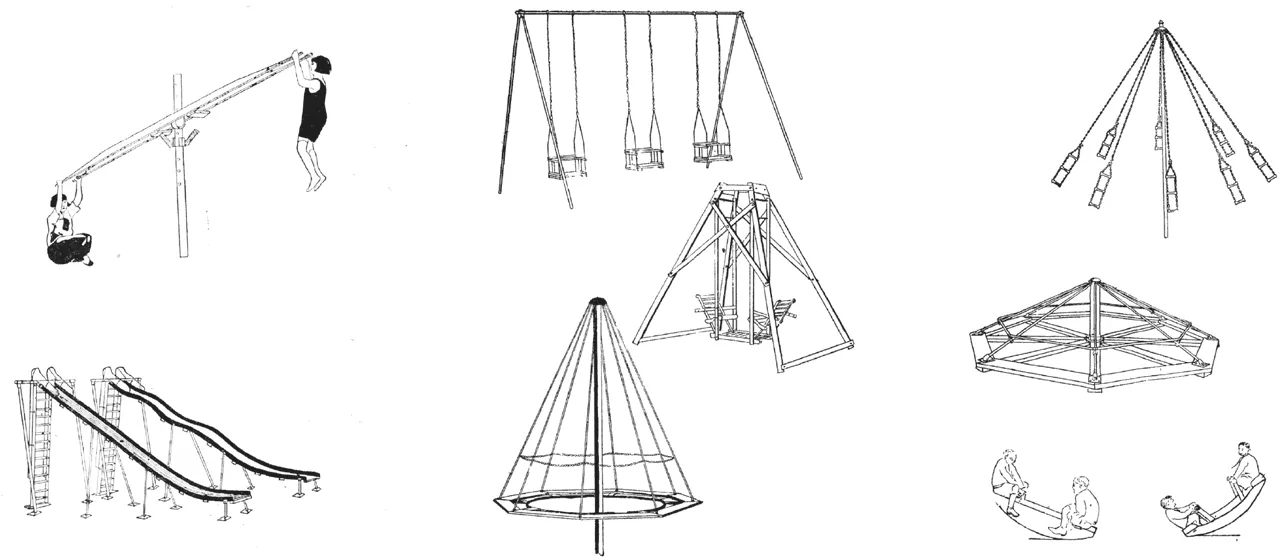

因此,市政当局开始运用科学方法考察不同年龄的儿童行为能力和特征,以期有的放矢地组织儿童娱乐。他们发现6~7岁儿童适合玩“排排坐,吃果果”等游戏;8~10岁儿童适合玩“寻东西”“搭黄河桥”等游戏;而13~16岁儿童则适合玩“打木球”“圈外球”等游戏[69]。受此启发,各通商口岸市政当局纷纷在儿童游戏场内引入各类游憩设施,以满足不同年龄儿童的需求[60](图5)。1920年,上海市工务局就在汇山公园内修筑了秋千、“巨人步”和转椅;并在昆山儿童公园内建造了秋千、跷跷板和沙坑[70-71]。随后,其又将这一经验推广至衡山儿童公园、南阳儿童公园等处[72]。天津也于1930年在大和公园内建造了转椅、绳梯、攀爬架和单杠;并于1932年,在皇后公园修建了滑梯、攀爬杆、单杠、秋千和游泳池。同样,广州市政府也于1934年在海幢公园,以及1935年在中央公园、景晖公园、永汉公园和中山公园增设了类似设施,使得儿童在游憩的同时,也能够强健体魄[73-74]。

图5 20世纪30年代的儿童游乐设施[60]

5 结语

随着20世纪初儿童成长引起城市居民的关注,儿童游戏场也在通商口岸逐渐兴起。安全、教育和体育等在欧美思潮的影响下,上海、天津和广州的城市居民开始摒弃将儿童视为“缩小的成人”或“不完全的小人”的传统观念,转而将其认知为独立的个体[9]。在此基础上,通商口岸当局开始关注儿童的独特需求。他们一方面通过引进安全舒适的草坪;划定独立儿童活动区;增设图书馆、儿童运动器械等共通的方式提升儿童游憩环境,另一方面又基于自身城市情况,通过派驻专业管理人员、设置花木名称表等方式改善儿童的游戏功能。正是在这些方式的作用下,口岸城市内的儿童游戏场终于在20世纪中叶发展为复合的游憩空间。其不仅满足了儿童身心发展和社交的需要,还有效地帮助儿童进一步适应社会生活。

在这一过程中,中国儿童游戏场的发展形成了与欧美各国相迥异的道路。相对于欧美各国基于工业革命后社会变化而出现的儿童游戏场而言,中国的儿童游戏场则是在中国本土情况和欧美外来思想的碰撞下而产生的。因此,在中国儿童游戏场的发展过程中,其始终带有欧美的烙印,并通过口岸城市内城市居民的儿童认知观念和游戏场的建设展现在世人面前。