中山纪念与市政改良:岭南近代中山公园的创建

王艳婷 彭长歆

1925年孙中山先生(1866—1925)逝世后,政府把对于他的纪念与市政建设结合在一起,使之成为其中的重要内容。一系列中山纪念建筑或空间场所如中山公园、中山纪念堂、中山图书馆、中山博物馆等在全国各地大量涌现,其中以中山公园分布最为广泛,而这一现象在岭南地区尤为突出。这一时期,岭南城市正处于市政建设的关键阶段,因具有鲜明的完善城市基础设施和城市公共设施的特点,近代官方文献通常以“市政改良”来描述该时期岭南地区的城市运动[1]。以孙科为代表的市政专家主张学习西方先进的市政改造经验,并将公园建设纳入市政改良的计划当中。为促进公园建设的成效,并实现纪念孙中山先生的宏伟目标,岭南地区各市政府把先进的市政改良理念与中山纪念的精神需求相结合,融入中山公园的创建。中山公园在兼备纪念与城市游憩空间2种属性的同时,寓教于乐,进入市民的日常生活,建构起孙中山革命思想与现代城市乃至现代国家的关联,极大地丰富了现代公园建设的思想内涵。由于数量庞大,中山公园的建设对推动岭南园林的现代转型也发挥了极为重要的作用,其研究对于理解孙中山的城市思想,以及现代中国风景园林学在发端时期的实践历程均有其特别价值。

既有研究或以陈蕴茜为代表将中山公园视为政治空间,从空间表征维度论述了中山公园建设背后的政治逻辑[2-3];或以赖德霖[4]和彭长歆[5]等为代表,讨论了现代中国礼制建筑广州中山纪念堂与城市政治空间结合的可能性;而陈海忠[6]和郑莉[7]则剖析了汕头中山公园从游乐演变为党化的过程及其建设对城市空间的意义。另外,陈进勇等从风景园林学科背景出发,以个案[8-12]或群体[13-15]为研究对象,探析了中山公园的设计特色与保护方法。然而,作为发源地,岭南地区的中山公园纪念与市政改良相结合的特性在当前研究中并未完全揭示,与岭南园林现代转型的关系也未有清晰认知。基于此,本文以岭南近代中山公园群体为研究对象,通过文献调研回溯中山公园创建的缘起,并从筹建与选址、空间的建构及功能多样化三方面论述其营建特征,以期为深入理解岭南近代中山公园的营建逻辑,以及全面认识岭南园林的现代化发展历程提供参考。

1 研究区域与样本选取

“岭南”地区的界定主要源于传统行政区划及地域的概念。由于历代行政区划的变动,现在一般认为“岭南”是指广东、广西、海南、香港、澳门五省区。但因岭南文化影响远不及此,建筑园林界如夏昌世与莫伯治[16]、刘管平[17]、周维权[18]、陆元鼎[19]等前辈对“岭南”的范围界定又有所不同。考虑到本文主要从园林研究视角出发,并顾及个别中山公园的影响力及重要性,本文对“岭南”地理范围的界定采用陆元鼎教授的观点,即“从广义上来讲,岭南地区包括广东、广西、海南、福建南部、台湾南部,以及香港和澳门”。

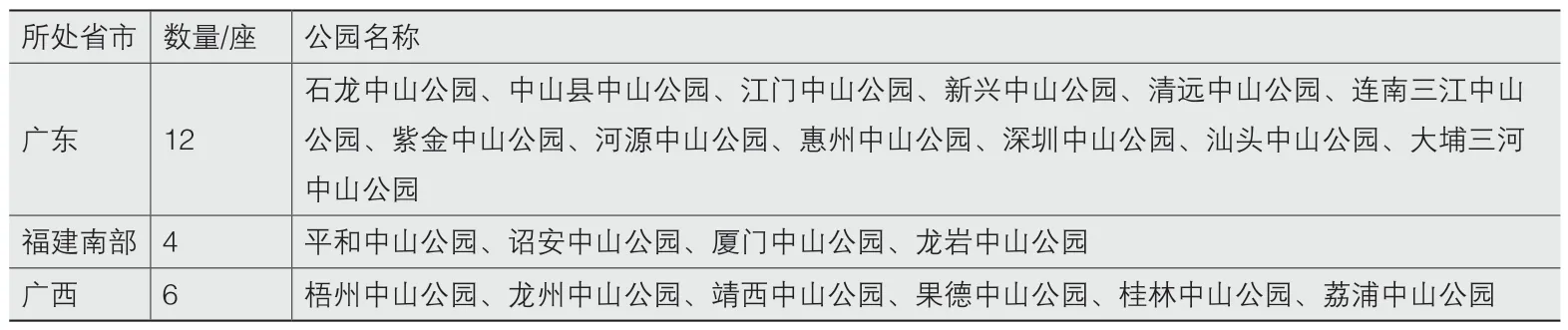

通过查阅现存岭南各地区的近代报刊如《市政公报》《民国日报》《南方日报》等,现存书籍如《广东全省地方纪要》《粤桂印象》及各地的大观、指南和印象记等,地方志如年鉴、地志及文史资料等史料,根据史料完整度及部分中山公园的典型程度,共选取59座中山公园作为研究对象①。需说明的是,这些样本并未涵盖民国岭南地区修建的所有中山公园②。但总体上看,这些样本分布合理,基本囊括了当时各地较著名的中山公园,因此具有一定代表性。

2 创建的缘起

1925年3月12日孙中山先生的逝世掀起了全国人民的纪念活动,作为岭南地区市政改良的主要内容,公园建设在此时正大力进行[20],为纪念孙中山,广东开始出现修建中山公园的想法。作为孙中山长期革命的根据地,广东因早开风气,市政改良思想不断传入,1918年广州市政公所成立,开启了市政改良,在拆城筑路的同时,规划建设第一公园(即今人民公园)。孙中山本人对广州的市政改良也给予了肯定与期许[21],在1919年完成的《建国方略》中,孙中山倡导在广州建立“现代居住城市”(modern residentialcity),并坚信广州可以规划成一个拥有美妙公园的“花园都市”:“广州附近景物,特为美丽动人,若以建一花园都市,加以悦目之林囿。真可谓理想之位置也。[22]”大元帅府时期,《广州中枢议决案》(1922年)将广州市政中枢规划设于城市中心,与第一公园毗邻,也反映出孙中山领导的南方政权对于公园的公共性及示范性有着清晰的认知。

将中山纪念与市政公园结合的想法最早出现在广东香山。孙中山逝世不到2周,香山县工务局长洪式文就提议在西山筹办中山公园,称:“杏邑城之西山,红棉古刹、风景宜人、适合辟建公园。因南京、广州均建亭立像以纪念孙中山的丰功伟绩而昭景仰,香山为大元帅发祥之地,尤其不能不先发建设……[23]”

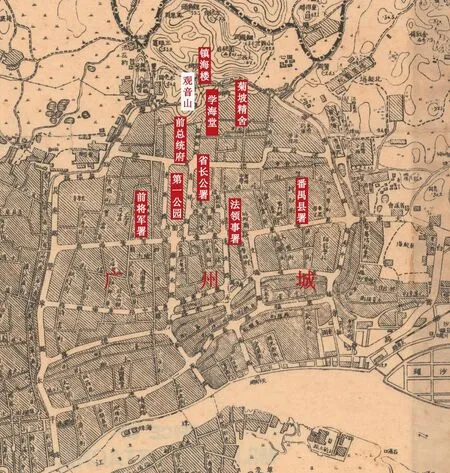

随后在广州,这一设想变得更为具体。孙中山逝世后第20天,中央执行委员林森(1868—1943)就在广东省革命纪念会议上提议改广州观音山(即越秀山)为中山公园,以永久纪念孙中山。时任广东省省长的胡汉民(1879—1936)深表赞同,称:“既经开会议决将观音山改做孙总理纪念公园,定名中山公园,铸像筑亭垂诸久远,成斯伟举,诚不宜迟。[24]”作为广州城市的制高点,观音山在明代被纳入城市防御及城市空间体系的重要组成,其上建有镇海楼,是广州城礼制空间秩序的主要部分[5]。时任市长孙科(1891—1973)深知其义,称:“在此建碑、建公园可览全城,且由此望去,有红棉之处,即为前日之总统府(今中山纪念堂所在位置)。由此步行下去,又为广州文化上名胜之地,如菊坡精舍、学海堂,尤为著名。由此南望不远,即见第一公园……将来建妥,可更名为中山,公园可名为中山公园,以纪念孙中山先生永垂不朽”[25](图1)。需要说明的是,早在1921年,建设观音山公园就成为工务局拟改良广州的庞大计划[26],而将其改为中山公园这一举措既为岭南地区中山纪念与市政改良结合的有效实践提供了范本,也为早期中山公园的选址确立了技术路线,即将具有历史意义的风景名胜地作为公园选址,并通过场地的空间要素与历史要素丰富中山公园的精神内涵。

图1 观音山(中山公园所在地)在广州城的空间位置(底图为1923年广州地图,局部)

3 筹建与选址

3.1 赞助人与经费来源

作为市政工程及中山纪念项目,中山公园一般由市政当局统筹。由于该时期广东各县市普遍存在“库储奇绌,拨款维艰”的情况,因而多采用政府拨款与募捐相结合的经费筹措方式,部分地区专门组建委员会管理相关事宜。本文选取的59座中山公园中,近一半设有筹备委员会。向市民募捐的想法则最早出现在香山,发起人卢家驹等称:“且合国民之力,方昭崇报之诚……以表纯粹之民意,而垂伟大之规模。[27]”向民众募捐一方面可以补财政之不足,另一方面通过全民动员向逝者表达万众崇仰之意,在很大程度上也促成了中山崇拜或国父崇拜的结果[2]。

开展集资的方式十分多样。包括开设游艺会、收取征地费用、收取罚款、发放有奖彩券和奖券,以及发起驻军、政府官员和海内外殷户的募捐等。汕头中山公园建设经费源于多处。1925年底市长范其务(1892—1937)发起建园募捐,得款数千元。2年后,新任市长萧冠英又从范志陆罚款中拨毫洋1万元为公园填土。至1928年9月陈国矩继任市长后,提议组建筹委会。该委员会规模不大,却由30多个当地商贾组成。他们通过有奖彩票和募捐得到了社会名流的广泛赞助。在汕头沦陷前,市民和华侨、港澳同胞的捐款经费足以支撑中山公园10年的扩建[28]。

3.2 选址与位置

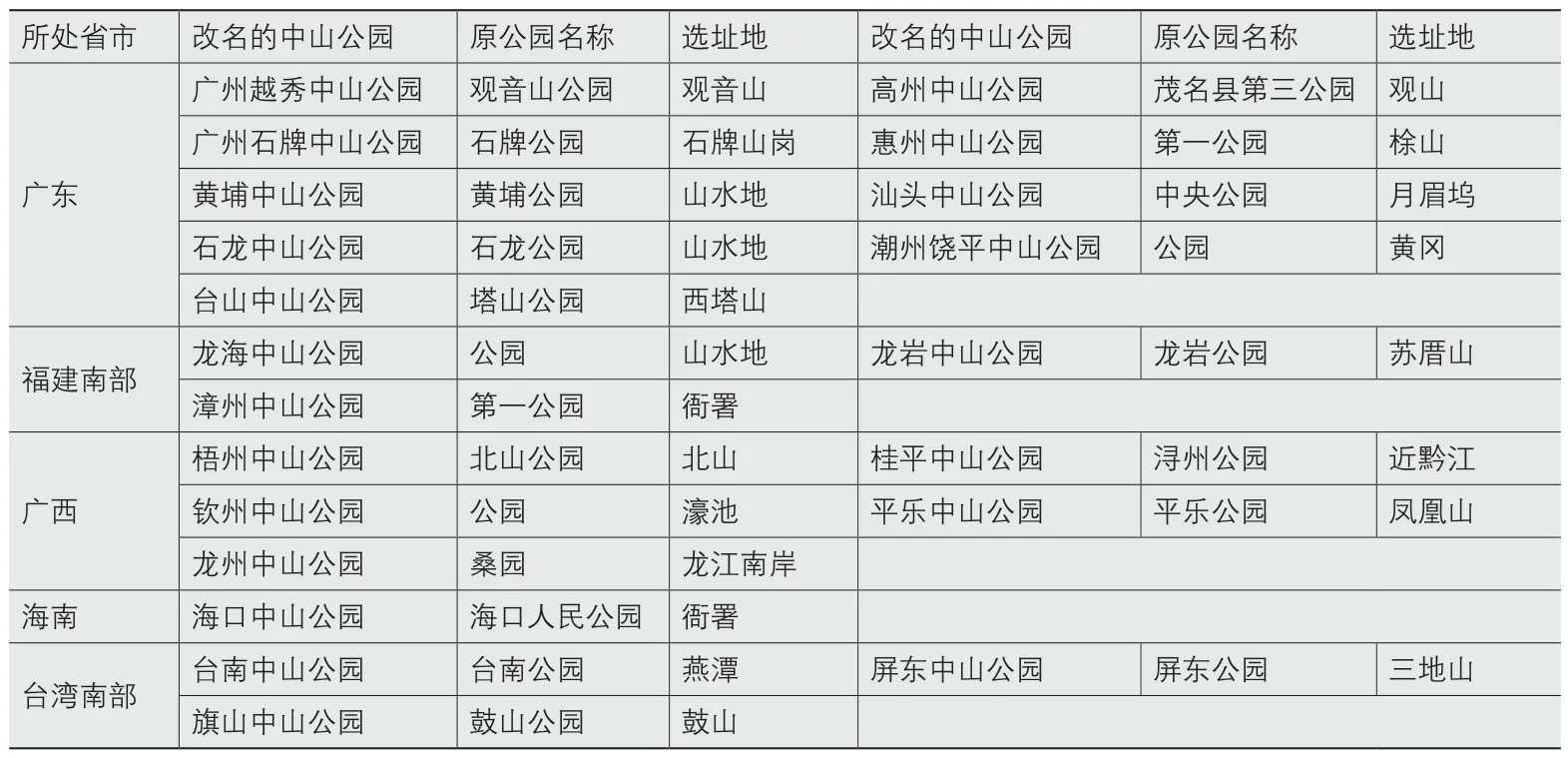

中山公园可分为改建和新建2类。改建的中山公园多由当地公园直接改名,且多位于山水兴盛处。59座样本中,改名而来的中山公园有21座(表1),其中,约18座选址于山水胜地。如惠州中山公园位于惠州西湖平湖东面的梌山,原为惠州第一公园。为纪念孙中山并延续共同记忆,1928年政府将其改为中山公园[29]。广州石牌公园(今天河公园)是当时市内占地面积最大的公园,位于石牌一带山岗,为缅怀孙中山,1931年第三十次市行政会议将其改为中山公园[30]。将原有公园直接改名,既是最经济的做法,也是政府改良城市空间的主要体现。而选址山水地也具减少公园耗资、促进建设成效的作用,由于早期公园多依山傍水,故其遗留的园林资源可供中山公园二次利用。

表1 改名的中山公园选址一览

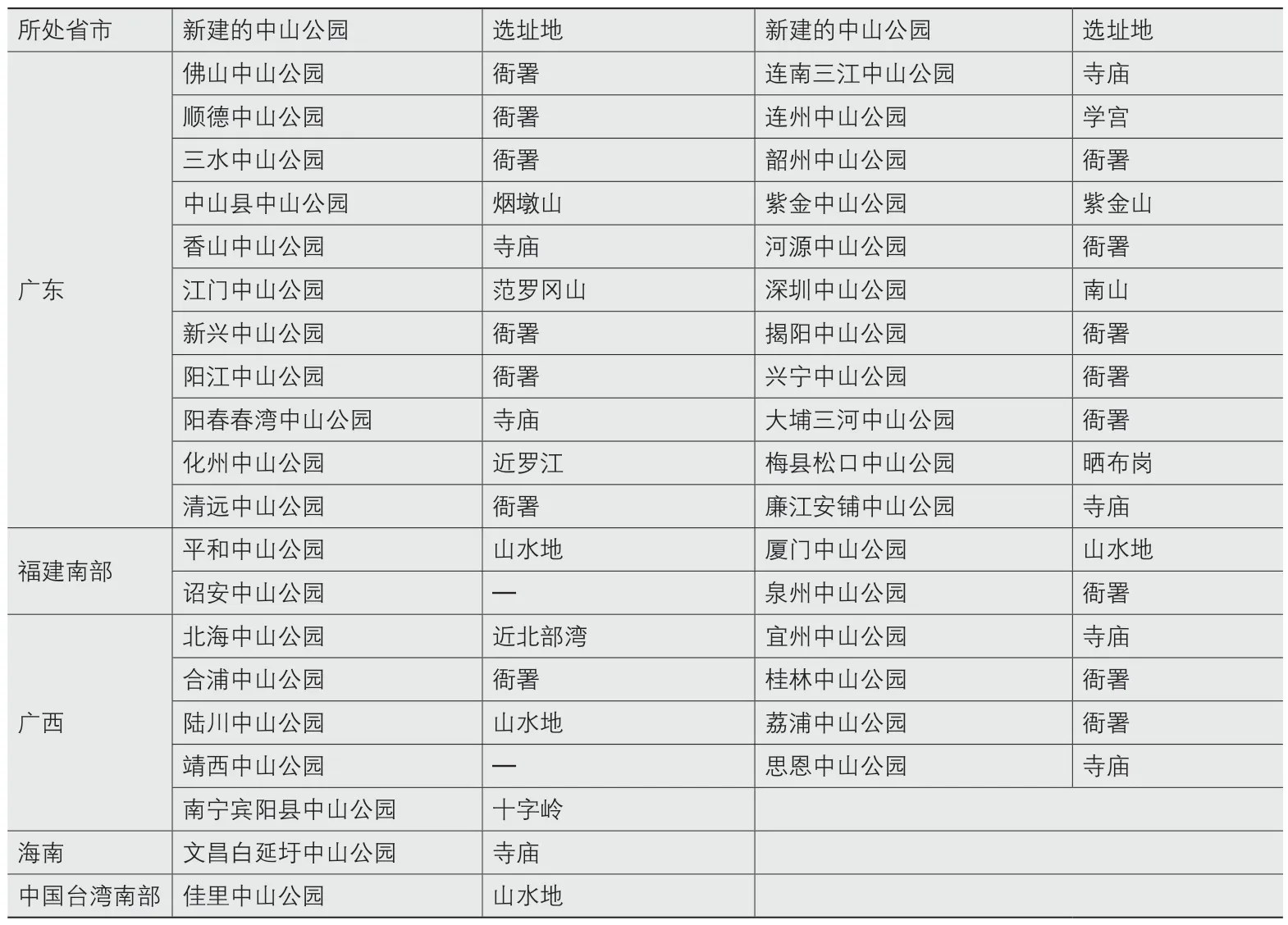

新建的中山公园除部分择址山水地外,另有部分选在旧时衙署或寺庙等地。所选样本中,新建的中山公园有37座(表2),其中,约15座选址原官衙府署处,7座建于传统庙宇之上。旧有衙署或寺庙成熟的园林环境为公园营建提供了良好的环境基础,而将二者进一步关联,其时空的跨越一方面暗示中山公园对权力与纪念(祭祀)空间的延续;另一方面也意味着岭南园林活动空间由私及公的转变[31-32]。

表2 新建的中山公园选址一览

但无论是改建还是新建,这些中山公园基本位于城市的核心空间,更有一些中山公园直接处在城市的中轴线上,如揭阳、韶关、三水县等地的中山公园。中国自古城市空间的布局就讲究“以中为尊”,历代帝王宫殿、衙署建筑多位于城池中轴线上,这一空间定位体现的是对帝王与国家权威的绝对服从[2]。除选址衙署的中山公园外,也有其他的中山公园位于城市的中轴线上,最典型者如原拟建广州的越秀中山公园。正如前文所述,孙科早已产生将中山公园置于城市重要空间的想法,而后来吕彦直(1894—1929)③的提议更明确了其在广州城市中轴线的位置。

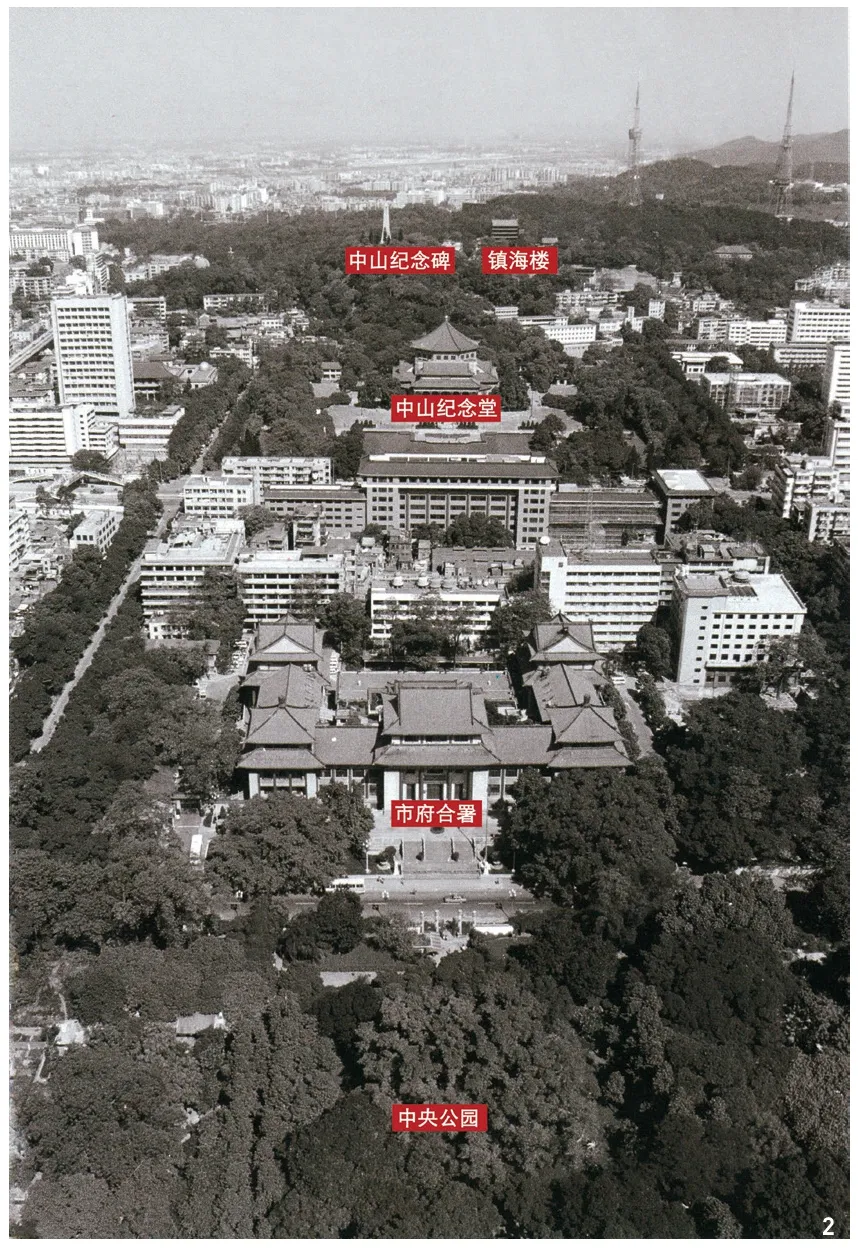

1928年4月,吕彦直提出将中山纪念堂中线移至偏西二十余丈[5]。从市政规划角度来看,向西移动纪念堂中线,将中山纪念碑纳入纪念堂的视线范围,促使中山纪念碑、纪念堂、广州市府合署和中央公园一同分布在城市中轴线上(图2),由此加强了中山公园与市政中枢及与整个城市空间的联系。这一实践显然迎合了建筑师茂飞中轴线规划和中国风格市政中心的现代设想,完成了将中山公园纳入城市政治空间,且将其纪念性扩展至整个城市早期技术路线的设计。

图2 中山纪念碑、中山纪念堂在广州城市的空间位置(底图引自《1955年广州市航空影像地图册》)

4 空间的建构

4.1 中山纪念堂的修建

为纪念孙中山,倡导者提议以国父之名修建纪念祠,名为中山纪念堂。1925年3月21日一项倡议将中山纪念堂与传统祠庙联系在一起,称:“爱你的国父,如像爱你的祖先一样,崇仰革命之神如像昔日之神一样,努力把‘国’之意义在建筑中象征出来,努力把昔日建祠庙之热诚来建今日国父之会堂。[33]”本文所选样本中,至少有22座中山公园建有中山纪念堂(表3)。

表3 已知建有中山纪念堂的中山公园一览

作为会堂建筑,中山纪念堂视“唤醒民众”为目标。它以西方教堂空间为原型,发展成服务于公众的宣讲空间。费约翰指出“中国的觉醒是20世纪中国现代化及文化、政治重建的核心问题,民族的觉醒并非出于自发,而是被“唤醒”[34]。作为宣讲空间,中山纪念堂是对传统祠庙的近代化改造,它承载着“唤醒民众”的现代功能,宣讲活动的发生在促使中山纪念成为市民生活一部分的同时,也满足了南方国民政府向民众表达新式共和理想和现代民族国家理念的需要,对于中国的现代化尤其是民族国家的建设有着重要意义。

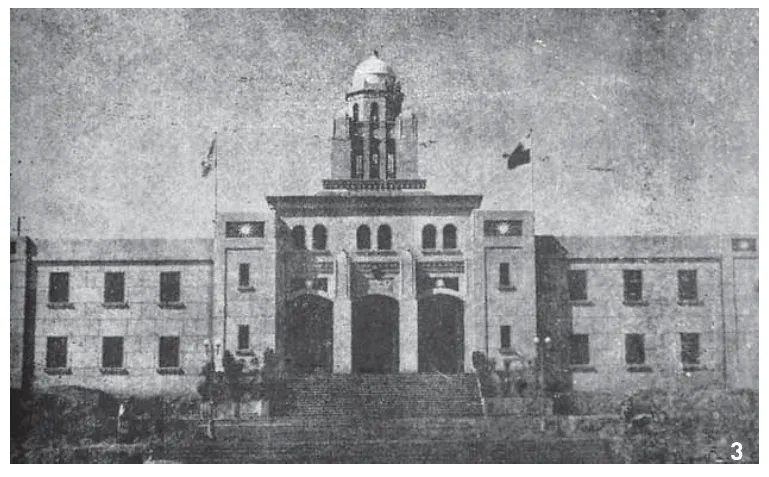

中山纪念堂在继承中国传统建筑艺术的同时,也引入西方先进的建筑理论和技术。梧州中山纪念堂和江门中山纪念堂(图3、4)把具有西方古典主义色彩的穹顶形象高举在纪念堂顶部,以象征永恒的纪念[5]。广州中山纪念堂(图5、6)更为典型,其设计方案既吸收了宋代宫殿建筑法式之成规[37],又受到了希腊十字平面、园厅别墅等西方古典主义建筑的影响[5]。吕彦直还采用了西方先进材料及现代技术,用英美建筑工程公会规定的最优质材料给全堂安装了冷热水管及反射光线电灯[38],同时也实现了至少容纳5 000人的现代空间构想。显然,通过对西方先进思想的吸收,中山纪念堂实现了现代空间功能的需要。

图3 梧州中山公园纪念堂(1930年,引自广西壮族自治区图书馆——广西民国照片)

图4 江门中山公园纪念堂[35]

4.2 其他纪念性建构筑物的植入

除中山纪念堂外,中山公园也有其他的中山纪念物,如中山像、中山室、中山亭、中山纪念碑等,其中,中山像和中山纪念碑最为普遍。它们旨在借仰视性的空间话语,促使民众产生对以孙中山为首的现代民族国家“高山仰止”的崇拜之情。作为与市民一同感受社会生活的“参与者”,中山像多立在高高的底座之上,无论游客远望还是近观,均需仰视才能看见孙中山形象,以此可激发民众对孙中山的崇拜感。中山纪念碑进一步强化了仰视效果,借直插云霄的空间话语,催生出游客对孙中山强烈的景仰之情。最典型者为广州中山纪念碑(图7),该碑为全国最高的中山纪念碑,矗立在广州观音山最高处。为回应国民党主席团“碑宜高,表示庄严”[40]的诉求,设计师吕彦直将建筑总高度定为113m,并内设阶梯供回旋至顶。游客在抵达碑前,还需踏过498级台阶,足以想象,游客站在阶下仰望纪念碑时所产生的视觉震撼力。

中山公园还有一系列纪念其他革命烈士或历史事件的建构筑物,其中,数纪念碑居多。作为一种外来建筑形式,纪念碑本身就具有时代象征性[4],其高大挺拔的形体也更容易凸显纪念对象的崇高与伟大。而就纪念对象来看,中山公园已不再仅仅局限于纪念孙中山个人,而是通过缅怀所有为革命运动牺牲的志士群体,把中山纪念上升至对民主共和革命事件的共同回忆。这些纪念物通过植入公园,与市民生活关联在一起,将革命历史永留城市空间当中。显然,作为“三民主义”政治思想映射下的产物,中山公园表现出异于其他市政公园独特的公共性、包容性和共和性。

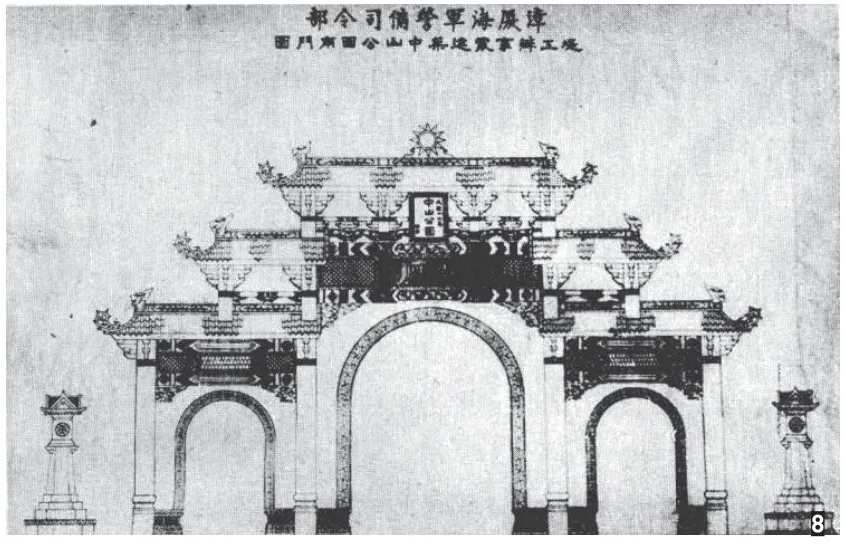

4.3 景观小品的设计

景观小品在满足实用功能的前提下,也借建造者的精心构思进一步强化场所精神。部分景观小品暗含中华民族的文化认同,表现出显著的民族性特征和爱国主义情怀。为宣传孙中山所倡导的民族主义精神,中山公园内通常设有牌坊。牌坊一般作中山公园的正门,游客入园前,必先经过牌坊,进而促发中山崇拜的集体意识。通过考证发现,在本文研究样本中,中山公园的牌坊设计多以中式风格为主。比较典型的如厦门中山公园南门(图8),该南门建古式雕镂牌坊,采用三连牌楼三法圈式,宽共五十九尺[41]。牌坊贴面使用“泉州白”花岗岩,并刻有彰显地方特色的石雕图案,顶部覆盖着中国传统绿色琉璃瓦,并饰以飞檐和龙首,牌楼最顶端还置有党徽图案。就整个设计来看,该牌坊在延续岭南传统园林园门艺术特色的同时凸显了民族特色,而这一特点在岭南其他中山公园牌坊设计中也十分普遍。

图8 厦门中山公园牌坊[41]

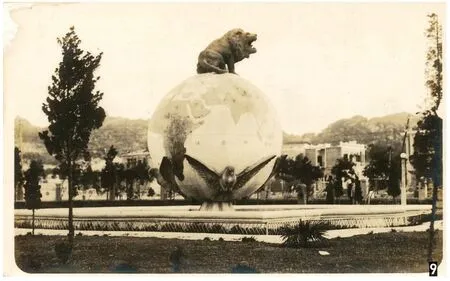

一些景观小品借“隐喻”方式表达出对现代国家建设的期许与憧憬。最具代表性的要数汕头中山公园的雕像,以及厦门中山公园的“醒狮地球”小品。在汕头中山公园牌坊后的喷泉水池中央立有一座自由女神像,池后便是中山像。值得注意的是,中山铜像高出自由女神像整整一倍,设计师陈良士④旨在借自由女神像反衬孙中山领袖的高大形象,以凸显中华民族在同西方国家向现代化迈进过程中所应具有的崇高地位。厦门中山公园“醒狮地球”(图9)的构想同样意义非凡。它由著名雕塑家黄燧弼(1879—1937)⑤设计,位于公园中区盐草河的喷水池中,由一个直径宽达5m的巨型地球、一头雄立其上的怒吼雄狮和下方四头呈翱翔姿势的展翅雄鹰组成[42]。“醒狮”隐喻“唤醒民众”,孙中山曾言中华民族是一头非常强大且高贵的狮子[34],因此该醒狮的设计寓意着中华民族的觉醒。

图9 厦门中山公园“醒狮地球”小品(引自作者收藏的照片,购自ebay)

5 功能的多样化

中山公园具有一般公园的普遍功能,但又被赋予特殊功能,总体可概括为三方面。

其一,娱乐消遣功能。在市政改良阶段,休闲娱乐是公园建设的普遍需求。从1919年市政建设专家程天固(1889—1974)发表的言论可看出公园应具有娱乐作用“夫修养与娱乐问题,实为人生最要之一……以通例言玩,如园林以供赏玩……皆足以供修养与娱乐者也”[43]。受气候影响,岭南地区的中山公园往往绿树长青、空气清新,通过置入各种娱乐设施,在纪念孙中山的同时,也为民众提供了舒适的游玩环境。如厦门中山公园的亭榭、花木、喷泉水池等景观要素应有尽有,不论是在酷暑夏天或是夕阳坠落之时,男女老幼皆可在此消夏游赏,放松心情。梧州中山公园中山纪念堂前有一大广场,是市民活动的中心,民众可在此高歌、舞蹈、打太极或舞剑。另有中山公园还圈养小动物供游客观赏,如汕头、清远、龙岩、厦门等地的中山公园,其中,清远中山公园大草坪的榕树上养有猴子,树下的铁笼里还有松鼠、火鸡等,受到了当地儿童的广泛喜爱[44]。

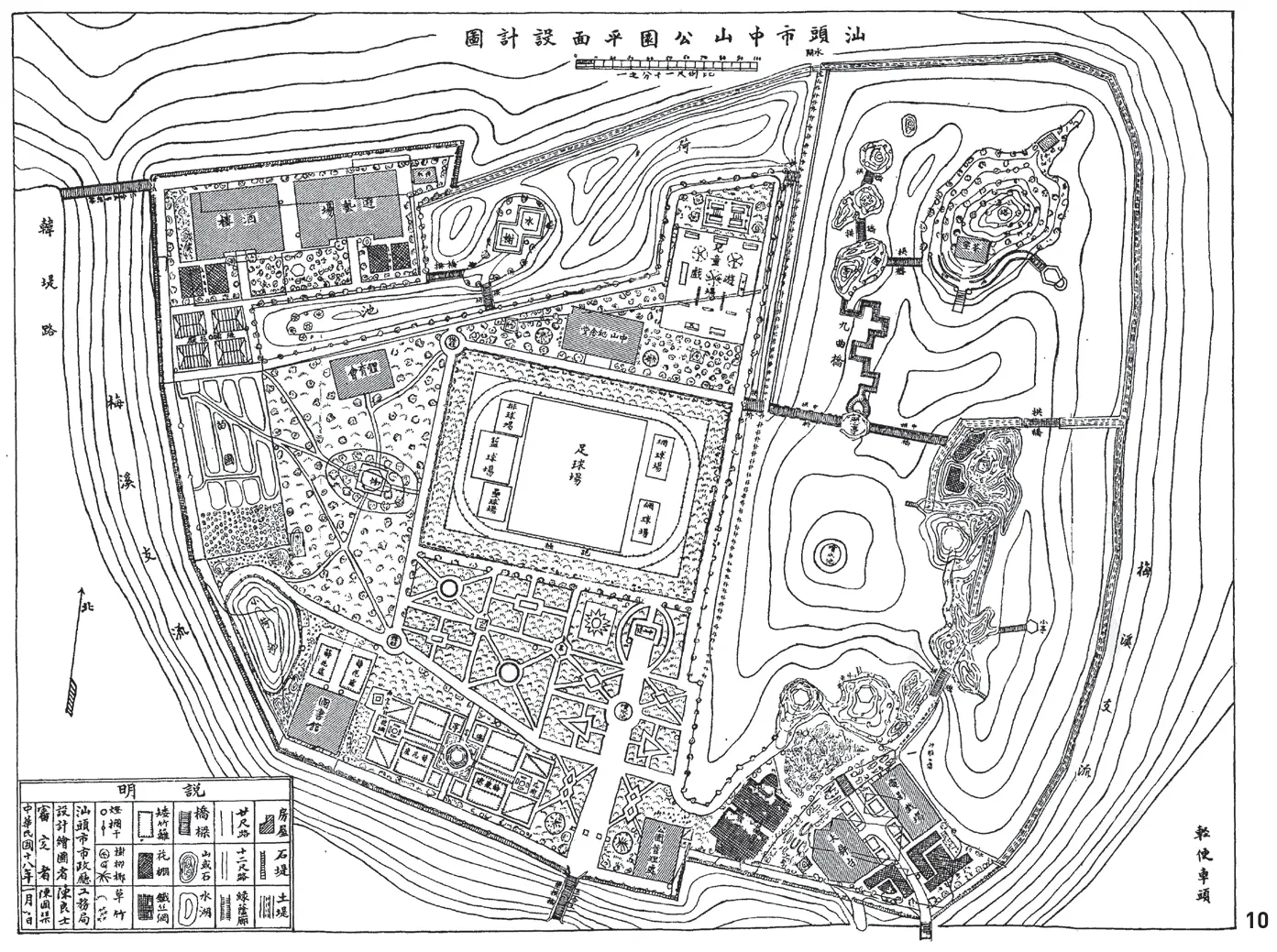

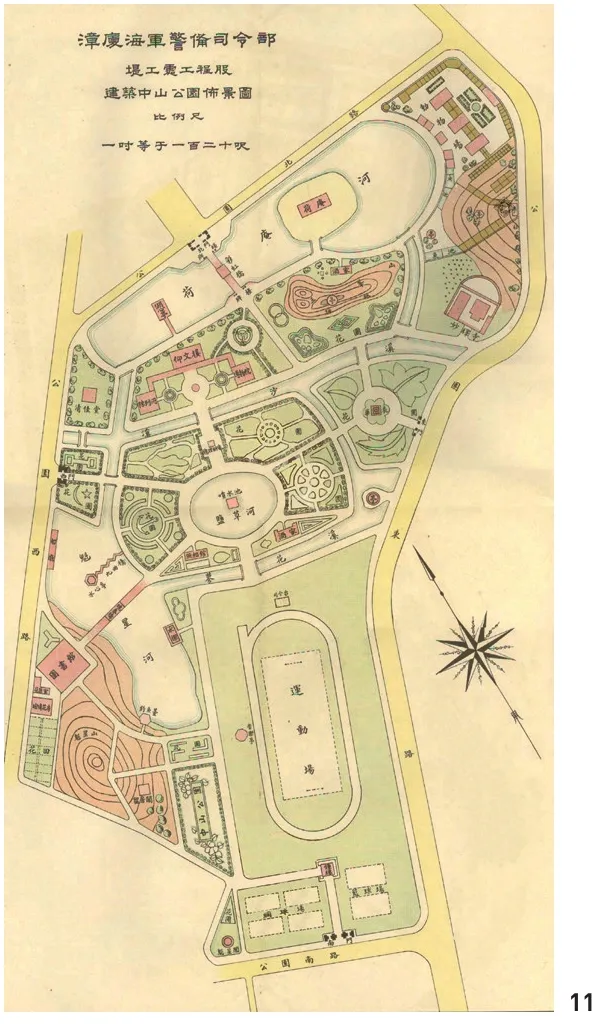

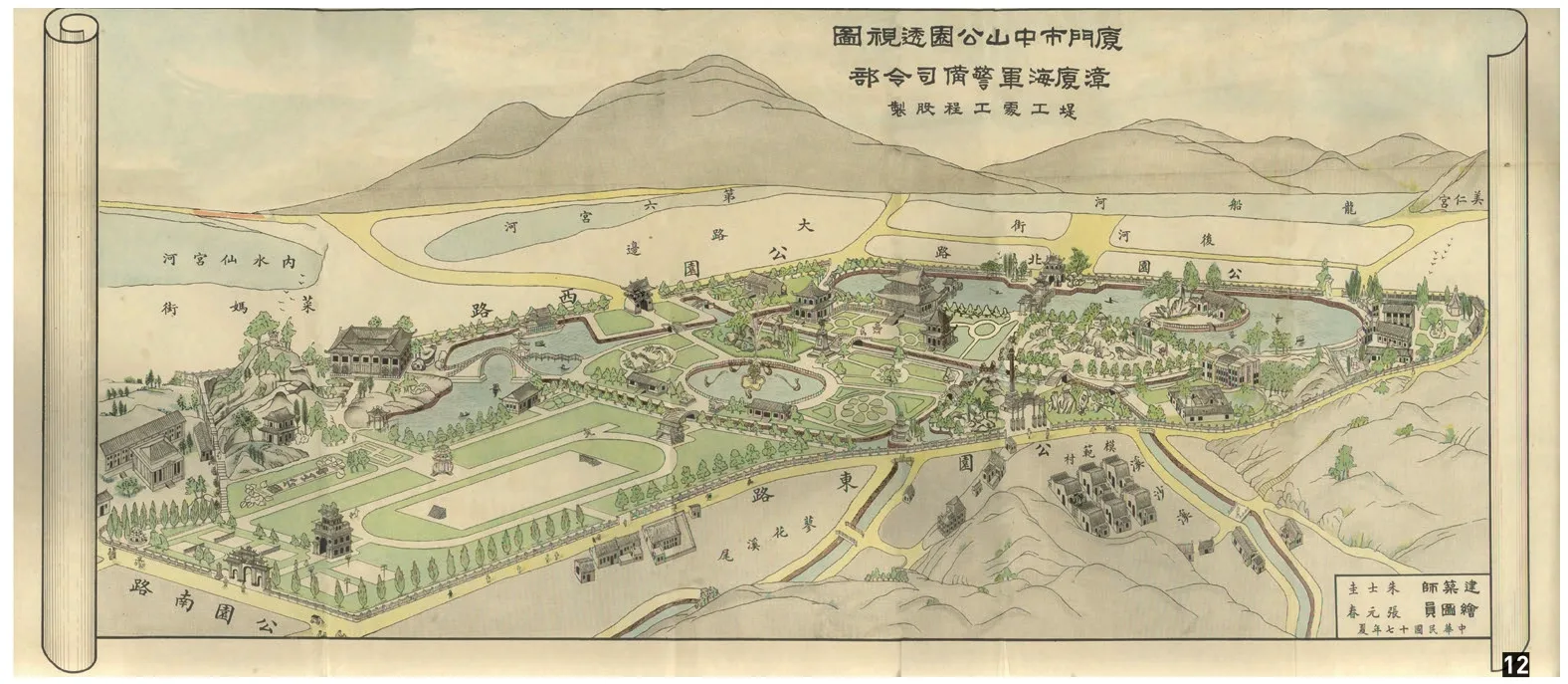

其二,运动健身功能。在民初及以前,我国公共运动场所十分缺乏,以至于儿童只能沿街嬉戏,大人只能居家赌博,一些年长的老人则精神困顿[45]。为改良公共设施,体育建设成为中山公园极力推行的内容。本文选取的59座公园样本中,至少有25座设有体育场,一些经济条件受限的中山公园也通过组织跑步、划船等活动带动市民锻炼的风气。以汕头中山公园和厦门中山公园为例,汕头市自开办市政后,只有2所公园,因此市民十分缺乏游憩及运动场所。为使民众“运行其血脉,而涵养其生机”[6],市政厅设置了规模宏大的运动场(图10),当地政府会定期在场内举办体育赛事[28]。厦门中山公园(图11、12)的设计师朱士圭认为运动场富含对个体规训的现代性特征,专门于园内划出近1/3的地块修建篮球场、网球场、跑道等运动场地。学者茅乐楠曾言:“鼓浪屿有6个公园,可是大的比不上厦门中山公园的足球场,小的没有网球场一半大。[47]”显然,体育建设在中山公园的积极引入已经表明南方国民政府已将市民身体的现代规训纳入日常生活。

图10 汕头中山公园平面图(陈良士绘)[46]

图11 厦门中山公园平面图(建筑师:朱士圭,绘图员:张元春)[41]

图12 厦门中山公园透视图(建筑师:朱士圭,绘图员:张元春)[41]

其三,纪念教化功能。公园建设于社会教育关系非小,实足以补政教之不及也。纪念性空间尤其具有形塑和教化民众之意,除空间隐喻外,文字表述更能直白地传达孙中山的国家构想。中山公园牌匾、墙体或建筑物通常题有鼓舞人心的政治话语。该题字与传统私园匾额题字有所不同,它是国民政府摒弃个人情趣,从大众立场的角度借孙中山倡导的三民主义精神向民众传达现代国家治理理念的一种方式,其目的是通过改良基础设施来实现党对民众的规训。如大多数中山公园题有孙中山正楷手书“天下为公”“自由”“博爱”等政治语汇,而正楷手写体也是民族主义意识形态的表征[48]。一些公园还切合时宜地融入当时宣传政策,如龙州中山公园的石刻标语“勿忘国耻,共赴国难”等。另外前文所提及的宣讲活动也起到了教育国民的作用。通过让国民理解空间表征和参与宣讲活动,中山公园的教化功能被强化。借中山公园,一方面政府可向民众宣传国家理念;另一方面大众也可向政府表达民意,实为凝聚社会共识、统一民心的好场所。

6 结论与讨论

本文以岭南地区59座中山公园为研究对象,回溯了中山公园创建的缘起,并从筹建与选址、空间的建构及功能的多样化三方面论述了岭南近代中山公园的营建特征,结论如下。

1)中山公园经历了从中山纪念到与市政改良相结合的过程。通过将中山纪念市政化,岭南市政当局丰富和发展了市政改良有关公园建设的理念和方法,使中山公园成为承载城市现代文明与中山思想传播的共同体。

2)中山公园在筹建方式上表现为政府与市民的共同参与。倡导者试图将公园建设变为民众的共同营造,从而将中山纪念上升为集体意识;中山公园多选址山水形胜处,且部分位于城市中轴线上,使公园在承载中山纪念公共性与开放性的同时,具备将纪念性扩展至整个城市的可能。

3)作为社会政治化的产物,中山公园通过空间建构在向民众积极推广孙中山符号的同时,催生了三民主义意识形态空间的产生,赋予了城市公共空间新的内涵。

4)中山公园采取了功能化的空间配置方法。市民在纪念孙中山的同时,既可娱乐身心、强身健体,又能增长知识。中山公园的营造充分谙合了岭南近代城市空间多功能发展的态势。

将中山纪念与市政改良中的公园建设相结合,这是近代岭南市政建设的特色。作为一处空间展示场域,岭南近代中山公园在市政专家的操弄下,围绕“中山纪念”与“市政改良”的核心命题展开了无形空间与有形实体的塑造。岭南近代中山公园不是单一的空间形式,而是多种空间相互交错,即传统与现代空间的交融,园林与纪念、政治空间的共存、娱乐与体育空间的结合。借市政改良,岭南园林迅速实现了从单一走向多元、从传统走向现代的变革。由于现存史料不足,本文所选样本并未涵盖岭南近代所有中山公园,但笔者依旧尝试从全局角度出发,明晰了岭南近代中山公园的创建动机与营建内涵,有助于今人深入理解岭南近代中山公园的营建逻辑,以及全面认识岭南园林的现代转型特征,也能为当今纪念性公园的建设提供思路。期待未来进一步挖掘出相关材料,对当前研究进行补充和完善。

注释:

①因香港和澳门的中山公园基本建于中华人民共和国成立后,故本文不予讨论。

②据陈蕴茜统计[2],民国岭南地区修建的中山公园有100余处,与本文所选样本数量有所差异,原因有二:1)因部分中山公园史料难寻,信息过于匮乏,不利于研究,故不计其中;2)对于“民国修建“的时间界定观点不同。对于改名的中山公园,本文认为应以命名为“中山公园”的时间为准,而不是如陈教授所言以该公园最初的建设时间为准,故也导致数量不同。

③吕彦直,南京中山陵、广州中山纪念堂和纪念碑的设计者。曾就读于清华大学,后赴美国康奈尔大学研习建筑,1918年毕业后师从美国著名建筑师墨菲(Henry Murphy),学贯中西。1925年吕彦直实现了在观音山上建碑,山下建堂的构想。由于中山纪念碑和纪念堂所特有的政治意义,吕彦直延续了南京中山陵中西结合的建筑布局形式,借助绝佳的地理位置,将中山纪念拓展至了整个城市。

④陈良士,汕头中山公园设计者,曾就读于美国康奈尔大学土木工程系,归国后历任汕头市政府工务局局长、广州市政府自来水管理委员会总工程师。1928年,陈良士组织筹建中山公园委员会,次年1月改良了肖诚设计的汕头中山公园平面图(图10),在历经5任市长后,汕头中山公园在陈良士时期被迅速建设。

⑤黄燧弼,厦门美术专科学校首任校长,曾就读于同文书院,后赴菲律宾国家艺术大学深造。他曾为同盟会成员,与孙中山关系密切。他设计的“醒狮地球”寓意深刻,有唤醒中国人民觉醒之意,建成后成为厦门中山公园的标志性建筑,被人誉为“厦门第一城雕”。