学科交叉融合背景下“湖南传统民居”新美育教学改革探赜

文_李玉杰(湖南科技学院土木与环境工程学院,讲师,硕士)

周 基(湖南科技学院土木与环境工程学院院长,教授,博士)

2020年9月,习近平总书记来湖南考察时,赋予湖南“三高四新”战略定位和使命任务:着力打造国家重要先进制造业、具有核心竞争力的科技创新、内陆地区改革开放的高地,在推动高质量发展上闯出新路子,在构建新发展格局中展现新作为,在推动中部地区崛起和长江经济带发展中彰显新担当,奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的湖南新篇章。

“三高四新”战略背景下的建筑类专业集群建设,强调以学科交叉、通专融合等理念为牵引,推动知识结构整合与多元学科交叉的教学模式。学科文化建设是实施美育教育的重要路径,也是提升高校文化软实力的关键。2018年,习近平总书记在全国教育大会上强调:“要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。”2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出:“以立德树人为根本,以社会主义核心价值观为引领。”至此,美育在我国教育发展中长期失语、缺席的状态得到根本扭转,推动新时代高校美育工作新发展成为社会共识,作为培养创新复合型人才的关键要素,亟需融入“学科交叉融合”的新工科建设浪潮,打破学科专业壁垒,以美启智、以美育人、以美促教,重构新时代美育的新气象与新作为,构建中国坐标、中国体系与中国特色的美育发展新格局。

建筑类学科发展历程中,广泛引进了西方教育理论体系,但同时也面临着中国特色、地方特色缺失等问题。地方应用型本科院校可着重挖掘地方自然、文化与历史资源,从协同育人模式、职业道德与规范等方面着手,建立工匠人才培养体系。在国家倡导“弘扬工匠精神、厚植工匠文化、恪尽职业操守、崇尚精益求精”的背景下,湖南科技学院建筑学专业着力于培养“懂工艺、会设计、善技能、能创新”且有工匠精神的“卓越工匠人才”,不断拓展“产学研”融合、“校地企”融通的新路径。其所在地湖南省永州市拥有丰富的传统民居资源,涉及建筑功能、审美、艺术、规划与人居环境智慧等诸多方面,是融合艺术与科学、地方与民族的产物,具备学科交叉与融合的载体特性。永州市蕴含丰富的、地域特色鲜明的中华优秀传统文化,与美学有着密切的联系,可作为美育教育的载体,让教学具备可观可感特征,以提升美育教学说服力。

由此,学院开设“湖南传统民居”“湖南传统村落”“文化遗产保护研究”“古建营造”等系列课程,以点带面,将地域特色融入教学全程,打造特色鲜明、服务地方发展的特色课程体系,培养学生成为道德高尚、有大爱意识、有创造力,且能推动社会进步、推进文明发展的人才。本文基于政策背景与学院课程现状,剖析当前建筑类人才培养模式、美育教育存在的问题,通过多学科解构与有机融合,提出建筑类专业高校美育新模式的思考。

一、培养模式存在的问题

“学赛研创”育人模式(即工程教学、学科竞赛、科研项目、创新项目四种)对应意识、思维、精神和能力,是培养工匠人才的重要途径。当前工匠人才培养主要存在的问题:第一,理念滞后。四种育人方式多独立存在,教学效果的可持续性多因教学阶段衔接不畅或教师不同而大打折扣。第二,方向不明确。板块化发展形成了片面且局限的以赛促学、促研模式;盲目参加学科竞赛,致使比赛成果无法转化、创新成果无法应用,学生创新意识无法稳步培养。第三,培养方案不成体系,导致教学成为一种模式化训练,无法孵化有创造力的作品。第四,创新特色课程体系缺乏。课程载体缺乏典型性,教材创新内容不成体系,课程群不具备完整性、系统性及延续性,教学质量或效果无法标准化评估。因此,培养难点主要体现在:如何构建以培养卓越工匠人才为目标的课程体系;如何整合院校平台与地方资源,设置创新性强的实践与竞赛项目,制定有吸引力的考核制度和激励措施,为课程提供有效支撑;如何以应用为导向,将“学赛研创”多元融合,构建适应学科特点、兼具宽度与广度的人才培养体系;如何充分挖掘地方特色资源,探索特色人才培养新模式,顺利实现教学成果转化,服务地方振兴与发展。

二、美育教育存在的问题

美育教育作为培养新时代创新性复合型人才的关键要素之一,亟需融入新工科建设浪潮之中,体现出新时代“新美育”的新气象与新作为,构筑中国坐标、中国体系与中国特色的美育发展新格局。美育研究大致分为价值研究、范畴研究和美育实践研究三大块,本文聚焦美育实践研究中的美育课程体系构建和教学环节。

高校美育课程的实践主要涉及课程开发和组织两方面:第一,在课程开发层面,强调美学、艺术学与专业课程的渗透组合。金字塔课程模式较为常见,其中塔尖是美育理论,中层是艺术鉴赏,塔基是美育实践。该模式将美育理论与艺术鉴赏相结合,再融合专业课程,进而实现美育目标。而五圈课程模式是以“综合美育课”为中心,将“艺术选修”“专业课程审美化”“学生社团活动”和“潜在课程审美化”等课程融入其中,实现多维度的美育教育。第二,在课程组织层面,一方面是将必修课作为主干基础课,选修课作为通识素质课;另一方面,开设与专业教育密切相关的选修课,形成“美育+专业知识审美教育”的课程模式。这种组织形式既满足了学生的专业需求,又促进了美育教学目标的实现。

然而,目前美育教学还存在一些问题需要解决。一是教学模式不适应,参与性不足。传统的“教师讲、学生听”的教学模式限制了学生的感性认知和个性发展,缺乏基于实践的体验。因此,美育课程内容的合理安排和多样化形式至关重要。教学过程中应关注学生的审美特征,营造良好的课堂氛围;充分利用多媒体教学手段,强化教学效果;发挥学生主体与教师主导作用,实现师生联动。二是理论与实践脱节也是症结所在。建筑类课程有较强的体验性和实践性,但传统教学模式导致学生对知识点缺乏理解,无法将其应用于实际项目、竞赛和课题中,学生的专业素养和实践创新能力也受到影响。从教学效果看,美育课程需要形成标准化大纲,加强学科专业交叉和审美认知融合,还需要与“德、智、体、劳”四育结合,以激发美育教学的最佳效果,实现多课程、多维度的课程融合渗透。从教学主体看,教师的基本审美能力与专业审美认识不足也是一个需要解决的问题。教师的教学水平直接影响着美育教学的质量,因此加强教材编写和教师培训对于美育教学改革尤为重要。只有提高教师的基本审美能力和专业审美认识,加强教材编写和教师培训,才能提升美育教学水平,实现美育课程的有效实施。再者,建筑类专业尚未有示范性强、可推广的“新美育”课程体系构建研究,且对专业性较强、地域性特色明显的专业课程关注少。

三、学科交叉融合背景下“新美育”课程体系构建思考

(一)“新美育”课程体系改革的内容

1.明确建筑学课程体系美育、教学和工匠人才培养的目标

从社会对人才需求方向出发,全面调研应用型本科建筑类专业教学现状,分析总结教学形式与考核问题。系统研究课程体系构建与考核管理模式,重点分析市场用人反馈及一流专业的教学与考核形式,为课程体系构建提供新思路,实现创新课程教学模式的全面改革。

2.综合、动态、全过程的课程体系及实践模式

分析建筑类专业课教学改革,结合实际提出基于知识、能力、素质协调发展的过程化、立体式现代教学模式,即以“新美育”为价值导向,以提高学生分析、实践和创新能力为重点,以拓展学生专业知识、尊重学生个性发展为目标,重点通过实践平台,结合专业知识讲授、软件操作等内容提高学生处理实际问题、灵活应变和高效学习等综合素质。着力于“线上+线下”平台融通建设,丰富教学内容,融合地方特色美育资源,挖掘教学内容的深度与广度,加强过程性考核,引导学生全身心投入课堂。

3.“湖南传统民居”特色课程体系细化分解

综合考虑学科、专业和课程的实际情况,深入研究应用型本科人才培养目标,对“湖南传统民居”课程体系进行细化分解,从教学形式、内容、评价等方面进行梳理,将教学内容重难点规划与新美育内容融合、乡建相关竞赛的思维引导、传统民居调研实践等相匹配,并配备实践精品课程建设,以信息化为手段深入剖析建筑类课程的特点与要求,以及课程间知识搭接与侧重点分配问题。

4.教学理念与方法更新

积极配合学校建立配套教学设备,主动融入教学改革与实践活动,为培养卓越工匠人才起推进作用。不断提高自身素质,加强师德建设,及时更新教学观念,认真研究教学规律和课程特点,学习新技术,融合湘南地方特色“美育”文化,改进教学方法与措施,改革考核模式。

(二)“湖南传统民居”作为课程体系改革载体的典型性

“湖南传统民居”课程体系具有地域特色明显、综合性和实践性强的特点。地域性表现为学院设立的初衷是培养综合素质高的工匠型人才,是校地合作的实际需求。综合性表现为其涉及内容是本科阶段多门专业课程知识的综合,涉及建筑美学、堪舆学、景观设计学、社会学、环境心理学等内容。实践性表现为学院拥有“中国传统村落数字博物馆”“湘南古建传统技艺工作坊”“湘南传统建筑与乡村建设研究所”“砖石质文物智慧化保护利用技术湖南省重点实验室”等实践项目与平台,具备课程体系支撑资源与平台。因此,以“湖南传统民居”为载体的课程体系教学质量对实现人才培养目标有重要影响,有利于拓展建筑学美育路径、促进建筑学学科高质量内涵式发展。

(三)“五位一体三融合一依托”高校美育新模式

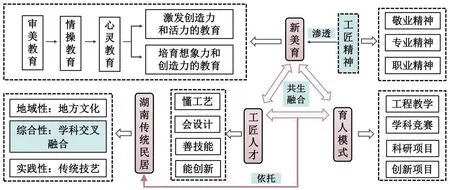

结合学院实践项目与平台,采用“在线学习+传统课堂+工作坊式教学”的复合课程平台建设,研究如何采取全过程、多元化、多类型、多方式、多内容的课程教学模式,加强课后评价和信息反馈工作,寻求提升课程教学效果,提高学生专业素质和综合能力的新模式。针对建筑领域的新发展与新要求,构建“五位一体三融合一依托”高教新美育模式(见图1)。五位指“新美育”的五个要素,其共同组成“新美育”的内涵,因此称一体;三融合是指“新美育”(价值导向)、“卓越工匠人才”(育人目标)和“学赛研创”(育人模式)三者的共生融合;一依托指以“湖南传统民居”特色资源为依托。

图1 “五位一体三融合一依托”模式

在教改过程中,要始终坚持以学生设计素养和能力教育为中心,通过复合课程平台建设,依托湖南传统民居美育资源、融合线上线下学习空间,以培养“卓越工匠人才”为目标导向,推进环绕课前知识预习、课中知识内化、课后知识巩固及举一反三的教学形式。力求实现“以教为主”到“以学为主”,“理论为主”到“理论实践美育一体化”,“终结性评价为主”到“过程性评价为主”,“知识型人才”到“应用型高素质人才”的转变。推进“竞赛”“项目”“创新”与课程深度融合,完善“建筑传统技艺工作坊”实践教学方法,提升教学效果。探索优质教学资源共享、学生自主学习和交流、学习行为分析和教学持续改进的信息化手段,培养学生创新思维与文化认同感,提升专业竞赛的把控能力。

针对“互联网+”时代大学生的学习特点,将网络教学平台支持下的在线学习、线下传统课堂教学与工作坊式教学融合,将传统民居中蕴含的“新美育”价值“工匠精神”与“学赛研创”培养方式全程融合,发挥各自价值,将自主学习与协作学习结合,既重视个体学习,也强调小组学习的优势。根据不同的教学目标和内容,主要采用4种课程模式。

第一,以“学”为基础,丰富卓越工匠人才培养模式理念与内涵。充分利用“在线学习+传统课堂+工作坊式教学”“慕课+翻转课堂”等多种方式,将“立美育人,人人为中心”的“新美育”理念融入课程体系,关注学生学习、实践与研究的内发动力,强化兴趣引导,促进其自主性学习,养成良好的敬业、专业和职业素养。

第二,以“赛”为媒介,推动卓越工匠人才培养模式的运用。以建筑类竞赛推动创新教学改革,通过完善竞赛培养、奖励机制,引导学生自主参加竞赛,训练创新思维;依托学院城乡建设与古建保护协会、湘南古建传统技艺工作坊、教师工作室,推动竞赛机制的形成;推动自主与管理的方式开发以乡村振兴、传统村落保护为原型的科创项目,将学科竞赛与实践平台教学紧密结合,提升学生用专业知识解决实际问题的能力。

第三,以“研”为平台,凝练卓越工匠人才培养机制。依托学院相关科研实践平台、“中国传统村落数字博物馆”“湘桂古道永州段数字化保护”等项目,以及传统民居的科研工作,通过项目制实践课堂,让学生在传统民居调研、传统工艺体验的过程中积累经验,提升文化审美,坚定文化自信。同时,教师扩大“湖南传统民居”的研究视角,提升研究水平,强化基础理论研究,从而更好地为课程美育改革提供理论支撑。

第四,以“创”为目的,提升课程教学成果的转化。基于以上三阶段的课程改革完成情况,可以进一步推进“创新创业”工作。在学院层面上,形成由创新创业学院、指导老师、院团委科技部、科技创新社团构成的多元培养模式主体;通过加强校企交流,践行“创新创业”的理念,建立传统民居虚实一体化教学模式,实现“卓越工匠人才”培养的教学改革目标。

四、结语

高校美育深入课程体系建设是大势所趋,但建筑学相关课程中“新美育”的课程改革刚刚起步。“湖南传统民居”特色课程体系作为兼具地域性、综合性、实践性课程体系构建思路,且拥有大量永州传统村落调研、“创新创业”等实践成果,融合了“卓越工匠人才”培养理念与“新美育”目标,既能有效提高教学效率、教学质量和学生德育水平,让学生学习的基础理论有用武之地,也能充分发挥优质地方教育资源和师资力量优势。同时,通过课程的不同内容,形成“理论讲授+新美育渗透+软件运用+线上案例探讨+传统建筑工作坊+竞赛指导+科研启蒙+创新引导+线上过程阶段性考核”等多种形式组合的过程化、立体式现代课程综合教学模式,打造“精准、乐趣、尚美、谋新”特色课程体系,为“卓越工匠人才”的培养提供平台,为地方振兴注入源动力。