多群体视角下传统村落景观意象感知研究

——以江西省赣州市会昌县筠门岭镇羊角水堡为例

文_温小军(江西理工大学建筑与设计学院,副教授,博士)

刘 晶(江西理工大学建筑与设计学院,硕士研究生)

传统村落景观意象感知反映居民心理与情感,体现大众对乡村发展建设的真实诉求,是提升人居环境、全面实施乡村振兴战略的关键环节。在城镇化快速发展进程中,乡村集体记忆逐渐衰退,2022年国务院印发的《“十四五”文化发展规划》强调把乡土特色文化融入乡村建设,要留住乡情乡愁。赣南传统村落在生活生产方式、村落风貌、历史沿革等方面独具特色,文化价值亟待被挖掘。因此,如何在保护传统和传承村落历史文化基础上,唤醒居民的集体记忆与大众的认同感,并对传统村落有针对性地进行资源开发和规划发展是当前重要研究内容。

“意象(Image)”在景观规划相关学科中的应用源于美国城市规划师凯文·林奇(Kevin Lynch)的著作《The Image of the City》,原意指的是一个城市对其市民而言所具有的独特感觉形象,是一种建立在可见实体基础上的“共同心图像”。乡村景观意象的研究是在1975年由J.D.Hunt提出“旅游目的地意象”之后才开始的,此后,关于乡村景观意象的研究逐渐多元化,乡村景观意象概念和内涵结构得到完善,景观意象感知偏好对乡村景观设计与质量提升的研究也不断发展。在凯文·林奇“城市意象”理论的基础上,我国学者展开对城市的空间形态、空间意象、景观塑造、城市设计等方面的研究。1998年,刘沛林首次将“意象”引入传统村落研究,通过聚落空间形态研究传统村落空间立体图像。在此基础上,传统村落景观意象的研究主要分为三部分:一是景观意象要素解析,传统村落景观意象要素的分类源于凯文·林奇提出的“道路、节点、标志、区域与边界”五要素,选择具体的研究村落,解析其景观意象要素的具体内容。二是景观意象感知与评价,构建好意象指标体系,通过问卷调查、认知地图、网络文章等获取数据,分析不同主体对研究村落的景观意象感知评价,为传统村落的景观意象管理与营造提供参考。三是保护发展策略的提出,在景观意象要素解析和感知评价分析的基础上,提出促进传统村落文化传承和可持续发展的策略。目前针对传统村落景观意象研究的主体大多从游客或本地居民视角出发,缺乏不同群体感知视角的比较研究。鉴于此,本文从本地居民、潜在游客和专家学者三个视角出发,采取以问卷调查为主的调研方式,结合半结构访谈和认知地图法,总体分析三者对传统村落景观意象的整体感知,重点分析本地居民对村落非物质性意象要素感知差异,以及本地居民与潜在游客对村落物质性意象要素感知的对比差异,挖掘三者对传统村落景观意象保护和发展的侧重点,为村落未来景观规划发展提供建议。

一、研究对象及方法

(一)村落概况及空间格局

羊角水堡位于江西省赣州市会昌县东南方向的筠门岭镇,距离县城约66千米,距离城镇约12千米。村落的东、西、南三面环水,北靠汉仙岩,拥有独特的漕运文化。介于赣闽粤三省交界区域,地势险峻,是赣南地区仅存的一处规模宏大的明清时期军事城堡。羊角水堡始建于明成化十九年(1483年),历史悠久,保存大量的历史建筑,是我国少见的有城墙的传统村落。

羊角水堡占地面积约7.1万平方米,是赣南地区典型的客家古村,也是全国第七批国家重点文物保护单位。空间结构如图1所示,呈现“一周、两轴、多核”的布局结构。“一周”即羊角水堡的城墙及其附属建构筑物,将整个村落封闭围合;“两轴”表现为两条东西向和南北向十字交叉的主要道路,将羊角水堡分成四个部分;“多核”指的是羊角水堡内有多个承载集体记忆的公共建筑。

图1 羊角水堡空间格局

(二)数据获取与研究方法

1.数据获取

选取传统村落本地居民、潜在游客和专家学者三类群体来进行问卷调查,结合Likert五级量表的测量方法。考虑到部分本地居民网络软件操作难等问题,采用网络问卷和纸质问卷结合,认知地图辅助的方式,共收回133份问卷,剔除无效问卷,剩余有效问卷122份,有效率为92%。潜在游客和专家学者均采用网络问卷的形式,潜在游客类人群共回收250份问卷,有效问卷241份,有效率为96.4%。专家学者类人群发放对象是与传统村落、景观、规划等相关研究方向的专家、老师、学者等,共收回30份,27份有效问卷,有效率为90%。

2.数据分析方法

SPSS软件数据分析法。利用调研或实验获取数据并进行分析统计的方法,具有数据管理、统计分析、图表分析、输出管理等基本统计功能,还能分析不同效应对指定的实验是否具有显著影响。本文根据羊角水堡问卷调研的数据,对三类人群的意象感知进行频率分析,对比景观意象感知差异,并对潜在游客量表数据进行信度和效度分析,保证数据的可靠性,最后通过相关性和线性回归分析,挖掘潜在游客意象感知与旅游意向之间的影响关系。

核密度分析法。核密度分析主要通过ArcGIS计算点要素在一定区域范围内的单位密度,能够直观地反映出离散测量值在连续区域内的分布情况。本文根据本地居民问卷获取的重点分析物质性意象要素感知数据,在ArcGIS软件中将统计的基数赋值在各个意象点属性中,根据各意象类别的基数大小在ArcToolbox中选择Spatial Analyst Tool中的密度分析,输出像元大小0.5、搜索半径15米的调节分析,可以清晰表现各意象分布的细节差异,各意象点从中心位置向外分散,随着与中心的距离越远,颜色越淡,权重越小;反之,则颜色越深,权重越大,记忆强度也越高。

二、研究结果及分析

(一)人群构成基本特征分析

三类人群的描述性统计信息如表1所示。三类人群受访男女比例接近,因村落临近山水,交通不便,历史悠久,发展缓慢,且主要经济收入来源于务农,大多年轻人外出务工,老年人和小孩留守现象严重,故本地居民中老年龄阶段占比近60%,近65%受访的人群在研究村落居住20年以上,且近一半以务农为主。潜在游客18—30岁人群占67%,大学及以上占比84%,受访的大多是学生。专家学者年龄以31—45岁为主,大多是相关专业的大学老师。

表1 三类人群问卷调查样本人口特征统计表

(二)景观意象感知总体分析

1.景观意象类型及因子解析

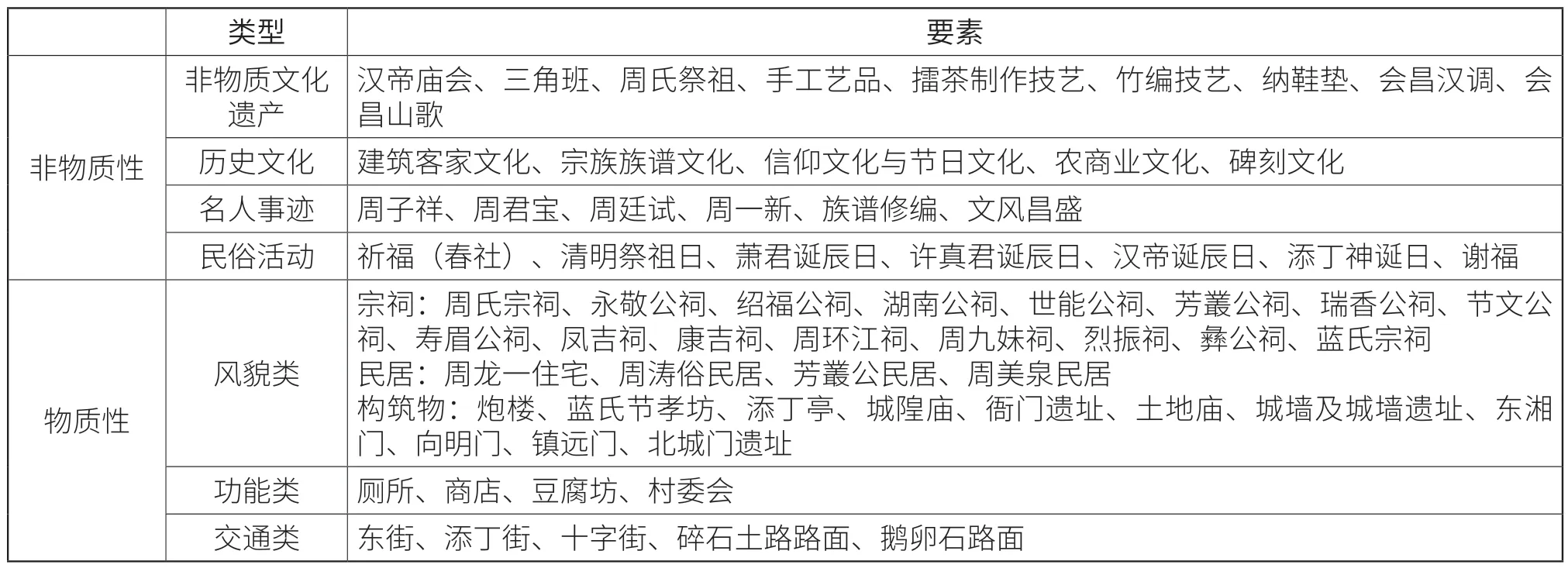

经过多次实地调研,根据羊角水堡的地貌特征、文化特征及村落的发展现状,将其景观意象分成物质性意象和非物质性意象两大类,并通过网络资料及相关规划文件对该村落的物质实体要素和与人们精神活动相关的非物质性要素进行整理和归纳,非物质性意象分为“非物质文化遗产、历史文化、名人事迹、民俗活动”4类,共27项要素;物质性意象分为“风貌类、功能类、交通类”3类,其中风貌类意象又分为“宗祠类、民居类、构筑物类”3类,共40项要素,如表2所示。

表2 羊角水堡意象要素归纳

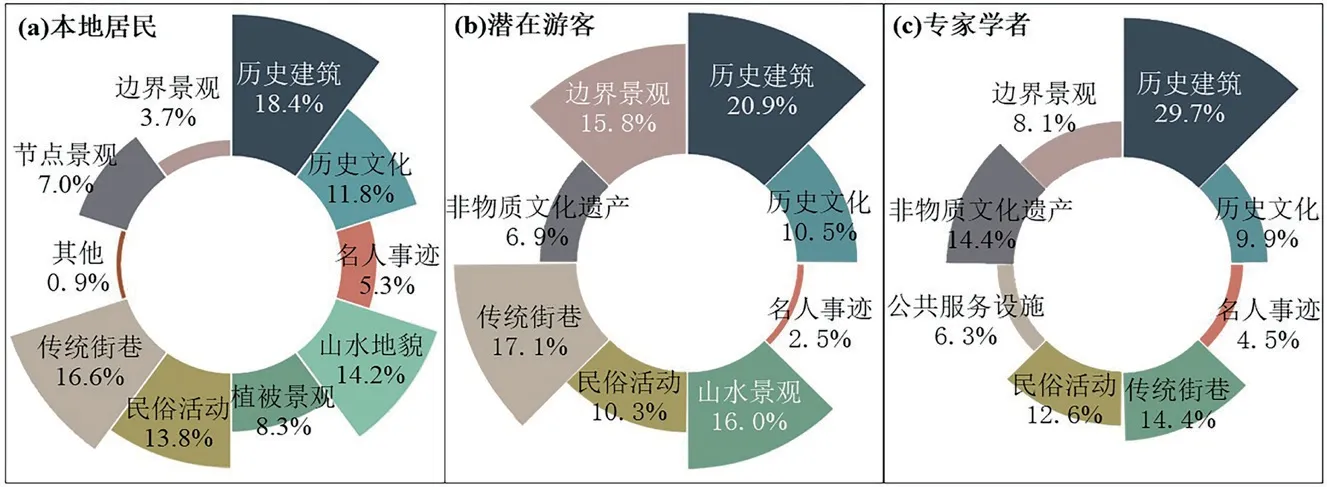

2.景观意象感知的总体特征

三类受访者对羊角水堡景观意象类别的总体感知情况如图2所示。可以看出,总体上三类人群对物质性景观意象感知要强于非物质景观意象感知,相较于抽象的非物质性意象,实体存在的物质性意象更能使受访人群印象深刻。但就非物质性意象要素而言,土生土长的本地居民对于村落历史沿革、历史文化等更加了解。

图2 三类人群景观意象总体感知

“历史建筑”在三类人群中感知强度最高,堡内保留大量明清时期的历史建筑,羊角水堡的“周氏宗祠”“绍福公祠”等客家建筑特征明显,亦体现当地传统文化中价值观念、思维方式、社会制度等。对于潜在游客而言,“边界景观”是羊角水堡典型的符号象征,“堡式”传统村落在南方地区少见,其城墙作为游览路线也是吸引游客的重要因素。

(三)非物质性景观意象感知差异分析

人群的定位不同,对村落景观意象感知的重点也不同,因此在本地居民问卷设置时偏重于非物质性意象具体要素感知程度。

本地居民对非物质性意象要素的“非物质文化遗产、历史文化、名人事迹、民俗活动”4类统计结果中分别是“周氏祭祖”“建筑客家文化”“族谱文化”“周子祥”“清明祭祖日”等意象强度较高。在赣南客家人的传统民俗活动中,规模最大且隆重者就是“清明祭祖”。羊角水堡自建立以来,周氏建的庙宇共有5座,对于一个较小的聚落来说,这样的数量并不少。村落的宗祠和民居建筑也深刻体现出客家人的“风水文化”,比如“千斤的门楼,三两的屋”,堡内宗祠大多有“门楼”,而且非常讲究其朝向、字向、高度、大小以及照壁墙等。族谱是对一个村落历史沿革、人口等史实的记载,即使在军事动荡的年代,羊角水堡的人们依然艰难地完成了族谱的编撰和两次修编。

(四)物质性景观意象感知差异分析

1.本地居民的物质性景观意象要素感知差异

将点状要素(风貌类和功能类)通过ArcGIS软件进行核密度分析所得结果如图3所示,风貌类感知较强的意象点大部分在堡的中心区域,“周氏宗祠”在居民的记忆中最深刻,周氏宗祠始建于1442年,比羊角水堡建立时间更早,即“先有宗祠,后有堡城”,占地506.6平方米,是堡内体量最大的宗祠,堡内的禳神民俗活动在此举行,如“汉帝庙会、清明祭祖”等。而民居类建筑大多是按照户主名字命名,无特殊精神含义。

图3 本地居民物质性景观意象感知强弱可视化

构筑物类中的“城隍庙”和“蓝氏节孝牌坊”在居民心中的记忆程度最高。城隍是守护城池之神,一般府、州、县的治所才建有城隍庙,羊角水堡的城隍庙,其“级别”不亚于州县的城隍庙。蓝氏节孝牌坊建于清乾隆四年(1739年),坐北朝南,系一座红石牌坊,据同治《会昌县志》所记载,清代二百余年间,会昌县共旌表“节孝”妇女210名,目前仍保存下来的有4座,其中就包括蓝氏节孝牌坊,故其在羊角水堡具有非常高的声誉。

2.本地居民与潜在游客的物质性景观意象要素感知差异

两类人群物质性景观意象要素感知差异主要从风貌类、功能类、交通类三方面对比分析。本地居民和潜在游客对于宗祠、民居和构筑物三类景观意象感知强度对比如图4所示,整体上两者感知程度接近,存在部分意象要素感知不同。“周氏宗祠”“周龙一住宅”“城隍庙”和“蓝氏节孝坊”是居民和游客共同关注的。相比长时间居住此地的居民,对于游客而言,城墙是该村落的名片,是重要的旅游吸引要素。

图4 风貌类景观意象感知强弱对比

居民和游客对于功能类和交通类的感知强度如图5所示,整体感知差异性不大。村中功能性建筑较少,游客对于豆腐坊此类特色性功能建筑印象较深刻。羊角水堡除了十字街的建筑是现代混凝土材质,其他街巷大多是鹅卵石材质,添丁街因沿路的添丁亭而命名,添丁亭是延续香火、祈愿的象征性符号。

图5 功能类、交通类景观意象感知强弱对比

由于村中大多数路面为鹅卵石材质,前期调研中专门对居住年限较长的居民进行访谈,大多居民认为修复被破坏的鹅卵石路面是正确的举措,但后期的施工存在较多问题,比如采用施工的鹅卵石较大,造成硌脚、磨脚等不适;存在绊倒、雨天打滑等安全隐患。

(五)游客旅游意向影响因素分析

旅游目的地意象由认知意象、情感意象和总体意象3个维度构成。因此潜在游客问卷量表主要由认知意象、情感意象、总体意象、旅游意向4个部分组成,通过SPSS软件对获取的数据进行信度分析和效度分析,得出Cronbach’sα是0.909(大于0.7),信度良好,KMO值是0.918(大于0.6),可以进行因子分析。

1.相关分析

采用皮尔森(Pearson)相关分析法来衡量研究变量间的相关性是否显著,结果如表3所示,变量之间的相关系数r绝对值处于0到1之间,表示两个变量存在相关性。r>0,表示正相关;当r<0表示负相关。由此,认知意象、情感意象、总体意象和旅游意向四者间均具有显著的正向相关性。

表3 各变量的相关性检验

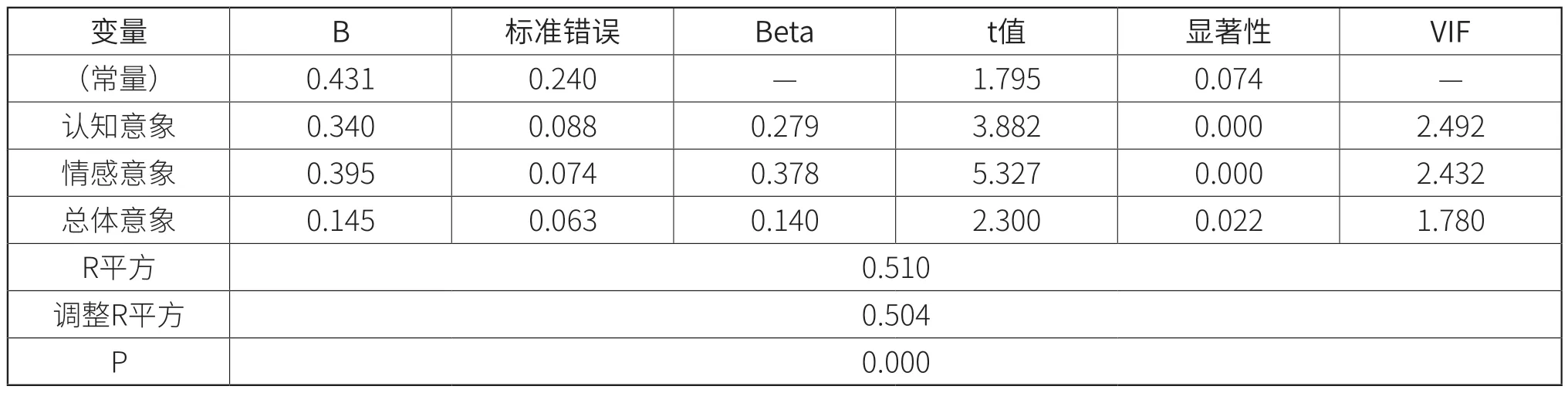

2.线性回归分析

在已知四个变量之间存在相关性,探寻四个变量中的自变量和因变量,假设认知意象、情感意象、总体意象三者是旅游意向的影响因素,进行多元线性回归分析。结果如表4所示,P<0.05,说明认知意象、情感意象、总体意象显著影响旅游意向;自变量VIF值均小于5,则三个自变量之间不存在多重共线性;R平方为0.510,说明认知意象、情感意象、总体意象可以解释潜在游客旅游意向50%的变化原因。

表4 潜在游客旅游意向影响因素分析

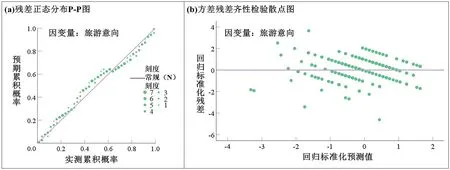

对以上数据获取的数据结果进行残差正态检验和残差方差齐检验,结果如图6所示,标准化残差值在拟合线两侧,满足正态分布;散点图中所有点均匀分布在Y=0两侧,则残差满足方差齐性。因此,认知意象、情感意象、总体意象三者是旅游意向的影响因素假设成立,且三者正向显著影响旅游意向。

图6 线性回归检验图

三、结语

羊角水堡的景观意象包括风貌类、功能类、交通类三类物质性意象要素和非物质文化遗产、历史文化、名人事迹、民俗活动四类非物质性意象要素。本地居民、潜在游客和专家学者三类人群对于羊角水堡的物质性景观意象感知整体上强于非物质性景观意象。相较于直观性的物质性意象要素,非物质性意象要素在人们心中印象不深,由此也反映出传统村落对于历史文化、非物质文化遗产等意象的保护与传承亟待加强。

本地居民与潜在游客对于羊角水堡的物质性景观意象要素感知强度接近,但存在部分意象点感知差异化。虽然“周氏宗祠”“城隍庙”“蓝氏节孝坊”等建构筑物在两类人群中均感知强度较高,但游客对于“城墙”“添丁亭”“豆腐坊”等意象要素感知程度更高,是重要的旅游吸引要素。因此,在未来发展中可重点打造为核心意象要素,提升村落吸引力。

潜在游客对于羊角水堡的认知意象、情感意象、总体意象三者的感知与旅游意向正相关。村落的整体印象感知、意象点的认知和景观意象情感评价都是影响潜在游客旅游意向的因素,因此,如何“以象达意”,通过物质性意象要素体现村落的地域性特征,传承乡村文脉,吸引游客驻足和深度体验,是村落文旅融合发展的关键。本文在数据获取上还有一些缺陷,一方面是调研期间受新型冠状病毒感染疫情影响,只能通过图文介绍发布网络问卷获取潜在游客的景观意象感知数据,缺乏对村落实际状况的全面感知。另一方面从专家学者视角评价羊角水堡景观意象的保护与发展时,缺乏引入专家评价权重指标,在后续深入研究中可以考虑定量分析专家深度评价内容,确保提出的保护对策更加科学。