胸腔镜手术中暂停呼吸快速肺萎陷技术的应用效果分析

贺增举 李晶 孔明健

胸腔镜手术已经成为许多肺部手术的常规选择,其具有创伤小、术后恢复迅速以及更美观的外科切口等优势。在胸腔镜手术中, 单肺通气技术得到了十分广泛的应用, 能够给医疗人员提供良好的可视化和手术操作条件[1-3]。早期良好的肺萎陷可以提供良好手术视野, 解剖清晰, 操作空间大, 还能减少手术并发症[4]。早期肺萎陷分为快速肺萎陷阶段和缓慢阶段,一旦胸膜腔打开, 由于固有弹性反冲, 肺将快速部分萎陷, 随着小气道闭合, 快速萎陷停止, 随后缓慢阶段取决于吸收性肺不张和持续的肺扩散, 单肺通气时, 健侧肺的通气会产生压力传递到对面半胸, 导致手术侧肺会有约135 ml 气体的被动呼吸, 空气进入非通气侧可以延迟肺萎陷[5-8]。暂停呼吸技术可加速肺萎陷, 本研究旨在对胸腔镜手术中应用暂停呼吸快速肺萎陷技术的应用效果进行深入分析, 以进一步探讨其在改善肺萎陷质量、缩短肺萎陷时间和提高手术安全性方面的潜力。现报告如下。

1 资料与方法

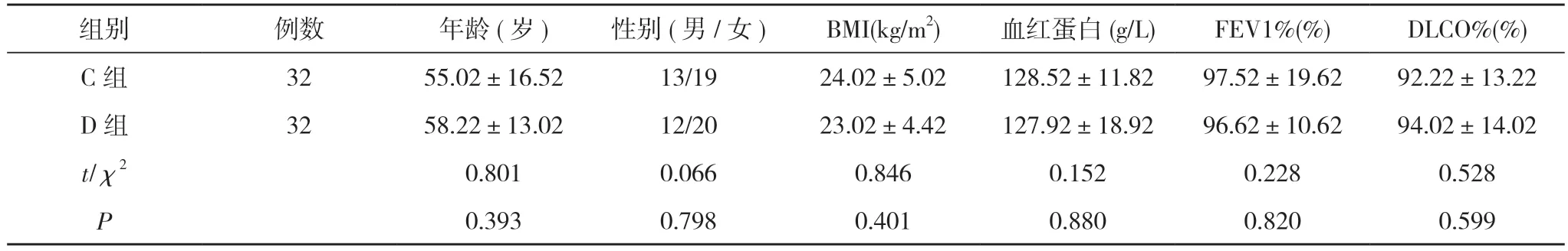

1.1 一般资料 选取2020 年1 月~2023 年6 月期间于本院接受胸腔镜手术的64 例患者, 使用随机数字表法分为C 组和D 组, 每组32 例患者。两组患者的一般资料之间无显著差异(P>0.05), 具有可比性。见表1。

表1 两组一般资料比较( ±s, n)

表1 两组一般资料比较( ±s, n)

注:两组比较, P>0.05;BMI:体质量指数;FEV1%:第1 秒用力呼气容积占预计值的百分比;DLCO%:肺一氧化碳弥散量占预计值的百分比

组别 例数 年龄(岁) 性别(男/女) BMI(kg/m2) 血红蛋白(g/L) FEV1%(%) DLCO%(%)C 组 32 55.02±16.52 13/19 24.02±5.02 128.52±11.82 97.52±19.62 92.22±13.22 D 组 32 58.22±13.02 12/20 23.02±4.42 127.92±18.92 96.62±10.62 94.02±14.02 t/χ2 0.801 0.066 0.846 0.152 0.228 0.528 P 0.393 0.798 0.401 0.880 0.820 0.599

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:年龄18 岁及以上;确诊需要进行胸腔镜手术的患者;已接受术前评估,包括心血管功能、肺功能和手术适应性的评估;需要采用单肺通气技术的患者;愿意参与研究并签署知情同意书。排除标准:患有严重血管疾病, 可能会影响手术安全性的患者[9];术前评估显示不适合进行胸腔镜手术的患者;患有严重呼吸功能障碍或慢性阻塞性肺疾病(COPD)的患者[10]。

1.3 方法 所有患者进入手术室后开放外周静脉通路, 常规监测经皮血氧饱和度、心电图、无创血压, 局部麻醉(局麻)后建立动脉有创血压监测, 建立中心静脉通路, 静脉诱导后采用左双腔管肺隔离技术, 常规插入左双腔管。进行通气管理, 通常采用肺保护性通气策略, 双肺通气时使用小潮气量 6~8 ml/kg(预测体重)、恰当呼气终末正压(PEEP)和肺复张手法, 在单肺通气前给予100% 吸入氧浓度(FiO2), 单肺通气时设置潮气量4~6 ml/kg(预测体重)、PEEP 5~10 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa), 气道峰压不超过35 cm H2O, 气道平台压不超过25 cm H2O, 动脉血二氧化碳分压(PaCO2)通常维持在35~45 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa), 个别情况下可维持在 40~60 mm Hg[11,12]。侧卧位后用纤维支气管镜(纤支镜)或可视双腔定位, 位置正确, 通气良好, 吸入 100%氧气, 8 L/min, 行双肺通气, 根据呼气末二氧化碳分压或PaCO2调节呼吸频率为11~15 次/min。C 组采用传统单侧肺呼吸方式, 即切开皮肤后立即开始进行单肺通气。D 组患者采用暂停呼吸快速肺萎陷技术, 即胸膜腔打开瞬间完全断开呼吸机, 双肺暂停通气120 s, 再进行单肺通气, 期间如果指脉氧降低, 行单侧肺通气。

1.4 观察指标及判定标准 比较两组平均动脉压、心率、经皮血氧饱和度、呼气末二氧化碳分压、手术相关指标(单肺通气时间、达到满意萎陷时间、完全肺萎陷时间)以及术中不同时间(T0、T1、T2、T3、T4)肺萎陷质量。肺萎陷质量评估分为4 个等级:优(肺部完全萎陷, 手术视野完全清晰)、良(肺部基本萎陷,略有气体残留, 手术视野较清晰)、差(肺部萎陷不充分, 可能需要医生干预, 对手术有一定影响)、极差(肺部未萎陷, 严重影响手术治疗)[13]。优良率=(优+良)/总例数×100%。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差 (±s)表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术相关指标比较 D 组完全肺萎陷时间、达到满意萎陷时间以及单肺通气时间明显短于C 组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者手术相关指标比较( ±s, min)

表2 两组患者手术相关指标比较( ±s, min)

注:与C 组比较, aP<0.05

组别 例数 完全肺萎陷时间 达到满意萎陷时间 单肺通气时间C 组 32 21.84±0.97 14.28±2.77 102.17±11.01 D 组 32 13.75±0.93a 8.03±2.81a 94.17±11.05a t 34.056 8.960 2.901 P 0.000 0.000 0.005

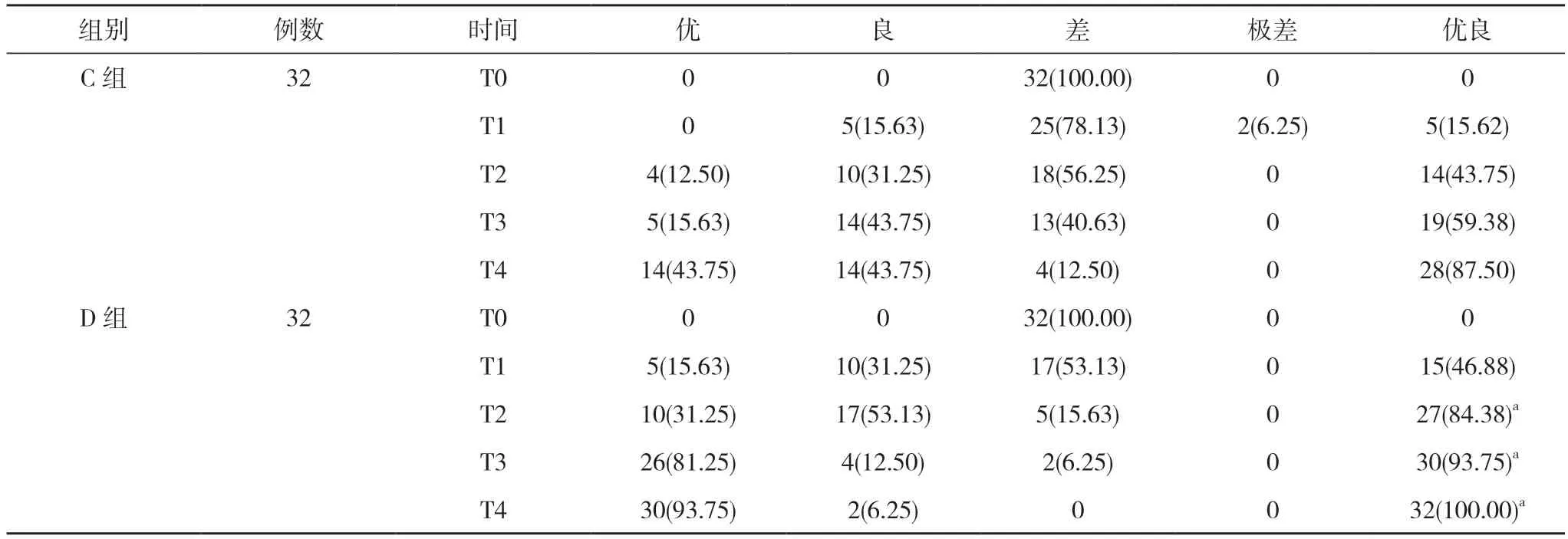

2.2 两组患者术中不同时间肺萎陷质量比较 D 组中T2、T3 和T4 时间段内的肺萎陷质量优良率明显高于C 组, 两组之间存在显著差异(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者术中不同时间肺萎陷质量比较[n(%)]

2.3 两组患者平均动脉压、心率、经皮血氧饱和度及呼气末二氧化碳分压比较 D 组中, 与T0 比较, 平均动脉压T1、T2、T3、T4 时趋于稳定(P>0.05), 心率T2、T3 和T4 时升高(P<0.05), 经皮血氧饱和度T1、T2、T3、T4 时趋于稳定(P>0.05), 呼气末二氧化碳分压T1、T2、T3、T4 时升高(P<0.05);C 组中, 与T0 比较,平均动脉压和心率T1、T2、T3、T4 时趋于稳定(P>0.05),经皮血氧饱和度T1、T2、T3、T4 时降低(P<0.05), 呼气末二氧化碳分压T1、T2、T3、T4 时趋于稳定(P>0.05)。与C 组比较, D 组T1、T2、T3、T4 时平均动脉压趋于稳定(P>0.05), 心率T1、T2、T3、T4 时升高(P<0.05),经皮血氧饱和度T2、T3、T4 时升高(P<0.05), 呼气末二氧化碳分压T1、T2、T3、T4 时升高(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者平均动脉压、心率、经皮血氧饱和度及呼气末二氧化碳分压比较( ±s)

表4 两组患者平均动脉压、心率、经皮血氧饱和度及呼气末二氧化碳分压比较( ±s)

注:与T0 比较, aP<0.05;与C 组比较, bP<0.05

指标 组别 例数 T0 T1 T2 T3 T4平均动脉压(mm Hg) C 组 32 74.18±11.04 72.90±7.43 73.56±7.69 72.67±9.26 72.46±6.99 D 组 32 76.03±10.94 73.75±11.33 72.43±6.12 74.21±10.24 71.33±7.74心率(次/min) C 组 32 67±11 65±5 64±6 70±7 69±7 D 组 32 65±11 68±5b 76±6ab 76±7ab 73±7ab经皮血氧饱和度(%) C 组 32 99±1 98±2a 96±2a 95±3a 96±2a D 组 32 99±2 98±2 99±1b 99±1b 98±3b呼气末二氧化碳分压(mm Hg) C 组 32 33±4 34±5 34±4 34±5 34±3 D 组 32 32±4 42±4ab 40±5ab 39±4ab 36±4ab

3 讨论

胸腔镜手术已经成为胸外科手术领域的主要治疗方式之一, 为患者提供了更少的创伤、更短的住院时间和更快的康复过程。这一技术的广泛应用在一定程度上要归功于单肺通气技术的发展。单肺通气技术在胸腔镜手术中具有突出的优势, 其通过将气管插管置于一侧肺部, 使其完全塌陷, 从而提供了清晰的手术操作视野, 减少了干扰和阻碍, 提高了外科医生的操作精确性[14,15]。与传统开放手术相比, 胸腔镜手术的患者术后疼痛更轻、住院时间更短, 术后恢复更快。然而,单肺通气技术的成功应用也离不开快速肺萎陷技术的支持, 快速肺萎陷技术的主要目标是迅速、有效使手术侧肺部塌陷, 以便为胸腔镜手术提供更好的操作空间和可视化, 这项技术已被广泛应用于各种胸外科手术, 例如肺癌切除、食管癌切除和胸膜肿瘤切除[16,17]。相关研究表明[18], 使用快速肺萎陷技术可以显著缩短手术时间, 降低并发症发生率, 并提高术后康复的质量, 更重要的是患者的预后也可能受益。

单肺通气技术和快速肺萎陷技术的联合应用进一步提升了胸腔镜手术的水平, 这种联合应用不仅可以改善手术的安全性, 还可以提高手术的可行性和效率[19];同时, 还减少了手术过程中的创伤, 有助于患者更快康复。无论是在肺部手术还是食管手术等不同类型的胸腔镜手术中, 这两项技术的联合应用都能够为医疗团队提供更多选择和更好的操作体验[20]。在本次研究中评估了快速肺萎陷技术在胸腔镜手术中的应用效果, 特别是对肺萎陷时间的影响。研究结果表明,采用快速肺萎陷技术可以改善肺萎陷质量, 缩短肺萎陷时间, 从而提高了手术视野的清晰度。快速肺萎陷技术可以更迅速实现完全肺萎陷, 有助于提供清晰的手术视野, 减少了手术的操作难度。快速肺萎陷技术还能够保持患者的血氧饱和度较为理想, 然而, 需要注意的是, 快速肺萎陷技术并不适用于所有情况。另外,虽然快速肺萎陷技术对血流动力学无明显的影响, 但仍需要在临床实践中慎重考虑患者的具体情况, 特别是对于有心血管疾病或其他潜在风险因素的患者。

综上所述, 胸腔镜手术患者采用暂停呼吸快速肺萎陷技术, 特别是在切开胸膜时中断双肺通气120 s,可以显著减少单肺通气期间的肺萎陷时间(14.5 min),改善肺萎陷质量, 这一方法被证实为安全有效, 鼓励在临床实践中广泛采用, 但还需要在实际临床中进一步优化和调整这一技术的应用, 以最大程度发挥其潜力。