全程化吸入用药指导在慢性阻塞性肺疾病患者治疗中的效果分析

王阿丽

慢性阻塞性肺疾病属于临床常见呼吸系统疾病,其临床特征为持续呼吸道症状与气流受限, 目前临床上无特效根治方法, 仅能够依据患者具体临床症状及病情进展情况给予针对性治疗, 并通过长期预防与治疗对临床症状有效控制[1]。临床症状为呼吸困难、咳嗽、咳痰等, 随着疾病进展, 咳嗽症状逐渐加重, 且痰液量增多, 以脓性痰液较多, 超出日常分泌量, 致使治疗方案需依据病情进展有效调整[2]。临床治疗多采用药物吸入治疗, 所用吸入装置有定量气雾剂、都保吸入剂、准纳器吸入剂、干粉吸入剂等, 可在气道靶点快速发挥药效, 可减少用药剂量, 具有起效快、局部浓度高、安全性好等优势[3]。在使用期间需关注特殊剂型药物的使用情况, 如吸入剂装置使用方法、药物大剂量, 直接关系到治疗效果, 可见提高患者对吸入剂装置正确使用方法的掌握至关重要, 以此认识到规律使用吸入剂对病情控制的重要性, 提升使用积极性, 有助于用药依从性的提高[4]。目前临床吸入剂使用技术与自我管理方面存在相关问题, 50%~80%患者无法自主正确操作吸入剂装置, 部分患者在使用中很难做到规律使用,导致不良反应增加, 不利于疾病的治疗[5]。本文以本院100 例慢性阻塞性肺疾病患者为例, 探究全程化吸入用药指导的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2021 年6 月~2022 年6 月收治的100 例慢性阻塞性肺疾病患者, 依据随机数字表法分为观察组与对照组, 各50 例。对照组男女比例26∶24;年龄40~80 岁, 平均年龄(60.15±10.36)岁;病程1~9 年, 平均病程(5.21±1.51)年。观察组男女比例27∶23;年龄41~80 岁, 平均年龄(60.50±10.47)岁;病程1~10 年, 平均病程(5.91±1.14)年。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。本研究经医学伦理委员会批准。纳入标准:①符合《慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021 年修订版)》的诊断标准[6];②治疗方案中使用吸入剂;③病历资料均完善;④均签署知情同意书。排除标准:①无行为能力;②认知障碍;③心肝肾功能严重障碍;④听力、视力严重缺陷。

1.2 方法 两组均使用压力装置吸入剂治疗, 对照组使用中不进行主动的使用指导, 采用自我管理, 观察组则进行全程的使用指导。具体为:在用药指导前调整装置参数, 并对患者讲解临床药师工作职责与用药的专业度, 以提升用药接受度。讲解本病相关知识点、吸入用药方法, 同时评估其自我管理能力, 讲解自我管理能力, 提升吸入治疗能力;让患者明白吸入剂治疗的重要性, 可加快肺功能恢复, 有助于机体恢复;向患者讲解治疗方案中所用的吸入装置的使用方案, 以此调动患者对吸入剂的自主性。在进行吸入剂装置操作指导前, 首先通过演示方法了解患者使用情况, 评估吸入剂装置操作水平。临床药师则直接对其展开吸入剂装置使用指导, 分步骤进行演示讲解, 了解各步骤装置操作意义;然后由患者依照操作, 并由临床药师进行点评, 鼓励正确操作环节, 并纠正错误环节, 同时对治疗操作过程进行再次演示, 可提升患者认知度, 全面掌握吸入疗法。因吸入剂是本病常用治疗方案, 需确保患者对此疗法操作的熟练程度, 同时讲解此疗法装置操作技巧与能力, 详细记录患者掌握水平。

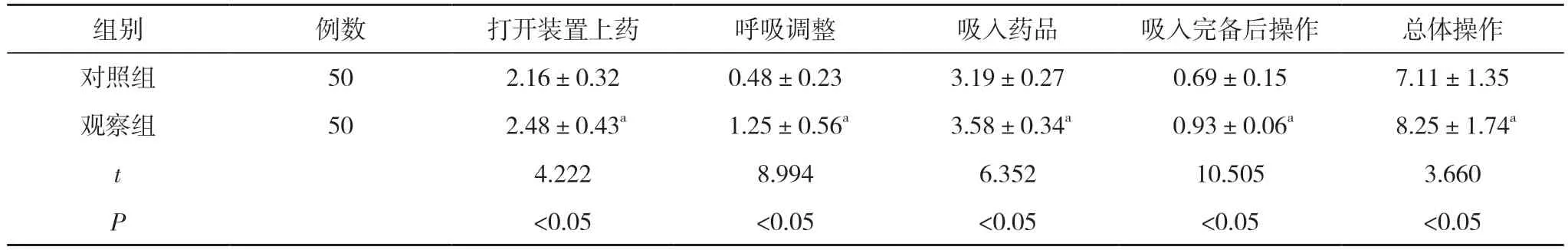

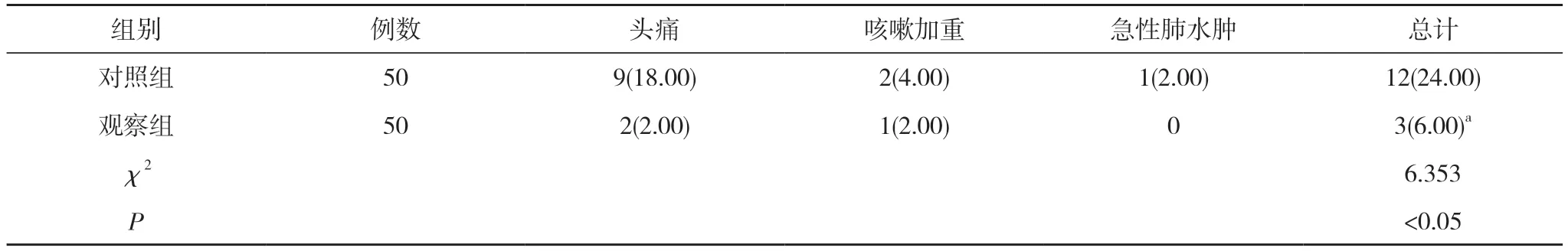

1.3 观察指标及判定标准 ①采用吸入剂使用水平评分量表评估吸入剂使用情况, 依据吸入装置的不同操作步骤计分, 分为打开装置上药、呼吸调整、吸入药品、吸入完备后操作、总体操作(3、2、4、1)分, 总分为10 分。②于实验前及实验后1、3、6 个月采用CAT 评估患者的活动能力、睡眠、症状、心理等8 个维度, 计40 分,分为轻微(0~10 分)、中等(11~20 分)、严重(21~30 分)、非常严重(31~40 分), 分值与病情严重程度呈反比。③不良反应:观察头痛、咳嗽加重、急性肺水肿等发生情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组吸入剂使用评分对比 观察组打开装置上药、呼吸调整、吸入药品、吸入完备后操作、总体操作评分较对照组更高(P<0.05)。见表1。

表1 两组吸入剂使用评分对比( ±s, 分)

表1 两组吸入剂使用评分对比( ±s, 分)

注:与对照组对比, aP<0.05

组别 例数 打开装置上药 呼吸调整 吸入药品 吸入完备后操作 总体操作对照组 50 2.16±0.32 0.48±0.23 3.19±0.27 0.69±0.15 7.11±1.35观察组 50 2.48±0.43a 1.25±0.56a 3.58±0.34a 0.93±0.06a 8.25±1.74a t 4.222 8.994 6.352 10.505 3.660 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

2.2 两组实验前后CAT 评分对比 实验前, 两组CAT 评分对比无差异(P>0.05);实验后1、3、6 个月,观察组CAT 评分较对照组更低(P<0.05)。见表2。

表2 两组实验前后CAT 评分对比( ±s, 分)

表2 两组实验前后CAT 评分对比( ±s, 分)

注:与对照组对比, aP<0.05

组别 例数 实验前 实验后1 个月 实验后3 个月 实验后6 个月对照组 50 32.13±1.56 28.56±1.33 24.73±3.46 17.60±2.83观察组 50 32.45±1.78 25.79±1.84a 20.73±3.14a 14.84±2.37a t 0.956 8.627 6.053 5.287 P>0.05 <0.05 <0.05 <0.05

2.3 两组不良反应发生情况对比 观察组不良反应发生率6.00%, 较对照组的24.00%更低(P<0.05)。见表3。

表3 两组不良反应发生情况对比[n(%)]

3 讨论

目前, 我国患呼吸系统慢性病的患者数量不断增加, 约有1.2 亿, 吸入给药因疗效确切、不良反应发生率低, 在慢性阻塞性肺疾病中获广泛应用, 在使用吸入剂治疗期间, 需正确使用吸入剂, 对患者的病情有较好的控制效果[7]。通过临床药师的干预与指导, 有利于患者吸入剂装置操作水平的提高, 在指导期间, 吸入剂用药宣教至关重要, 需依据患者具体情况采取针对性的宣教内容[8]。若患者既往无使用此疗法经验, 在干预期间, 主要对患者治疗依从性与用药正确性实施干预, 其中在依从性干预时主要包含依从性纠正与识别, 吸入剂使用技巧与方法。在干预时, 临床药师需具备发现患者治疗时的配合度及心理因素等, 并依据患者文化程度、年龄等因素, 通过换位思考方式提升患者自我管理能力, 提升彼此间的信任度, 为了提升患者自身操作能力, 可通过用药指导完成, 进而提高治疗效果[9]。

本研究发现, 观察组吸入剂使用评分较对照组更高(P<0.05)。两组实验前CAT 评分对比无差异(P>0.05);实验后1、3、6 个月, 观察组CAT 评分较对照组更低(P<0.05)。观察组不良反应发生率6.00%, 与对照组的24.00%相比更低(P<0.05), 表明全程化吸入用药指导效果更好, 可加快患者机体恢复。临床药师在对吸入剂装置使用与指导期间, 可通过健康宣教方式确保用药的正确性, 其吸入剂相关各项评分更高, 以吸入前调整和吸入药物后的操作提高最为明显;在对此疗法操作期间, 观察组经过指导后吸入剂使用评分更高, 所以对患者而言, 由临床药师干预, 可提升此疗法操作水平, 提高自我管理能力, 有助于装置操作正确性的提高[10]。此干预模式是吸入剂治疗方案的延伸干预模式, 对于不能改善的因素, 比如年龄较大、文化程度偏低, 需要对存在这些因素的患者加强吸入装置操作指导[11]。患者文化程度高低不同, 指导后吸入剂操作会有差异, 部分患者受到文化程度偏低影响, 无法分析书面表述中拗口难懂部分, 导致其无法充分理解。因此,需耐心与患者沟通, 并采用此类患者易懂的组词方式交流, 尽量采用通俗易懂的语言, 进而可提升装置操作学习能力[12]。年龄对首次患者吸入药物这一操作的掌握影响非常大, 且年龄越大的患者掌握程度相对越差。分析原因, 可能是因为部分高龄患者存在听力障碍, 或者部分高龄患者对常规的用药宣教理解起来较为困难。

综上所述, 对慢性阻塞性肺疾病患者采用全程化吸入用药指导, 可为其提供有侧重点的指导, 以此形成全程化药学服务, 提升患者用药依从性, 减少不良反应, 可推广。