我国教师情感劳动研究现状与展望

——基于CiteSpace的可视化分析

刘宇露,郝振君

(宁夏大学 教师教育学院,银川 750021 )

教师职业被认为是需要付出高度情感劳动的职业。情感在教师的教育教学、生活与工作中发挥着重要作用。教师在与学生、家长、领导、同事等进行互动交流中,需要管理、规范与表达自己的情感,若能有效管理自身情绪,合理使用情感劳动策略,则可发挥情感劳动的积极效能,最大程度避免情感劳动带来的负面影响。教师情感劳动是较新的研究领域,关于教师情感劳动的研究综述较少,研究方法单一。

基于此,借助Citespace 6.1.R6文献可视化分析软件对CNKI中检索到的教师情感劳动相关文献进行统计与分析,探究这一研究领域的热点,把握与认识相关研究的发展趋势,综合分析研究的焦点与前沿问题,以期为该领域的研究提供新的理论视角。

以“教师情感劳动”或“教师情绪劳动”为关键词在中国知网中进行高级检索,为保证研究结果更客观全面,不限文献类型。共检索到210篇期刊论文,时间跨度为2005—2023年(10月31日)。手动删除重复文献、会议、报纸、相关度低的文献后,得到样本文献193篇。Citespace 6.1.R6软件基于数据挖掘算法、信息可视化法、文献计量学法的原理绘制图谱,能够分析某领域的研究趋势[1],利用其对CNKI中检索到的教师情感劳动相关文献进行年度文献分布、发文机构、核心作者、热点趋势等方面的统计分析,展现其发展脉络,探寻其研究的热点趋势与演变进程。

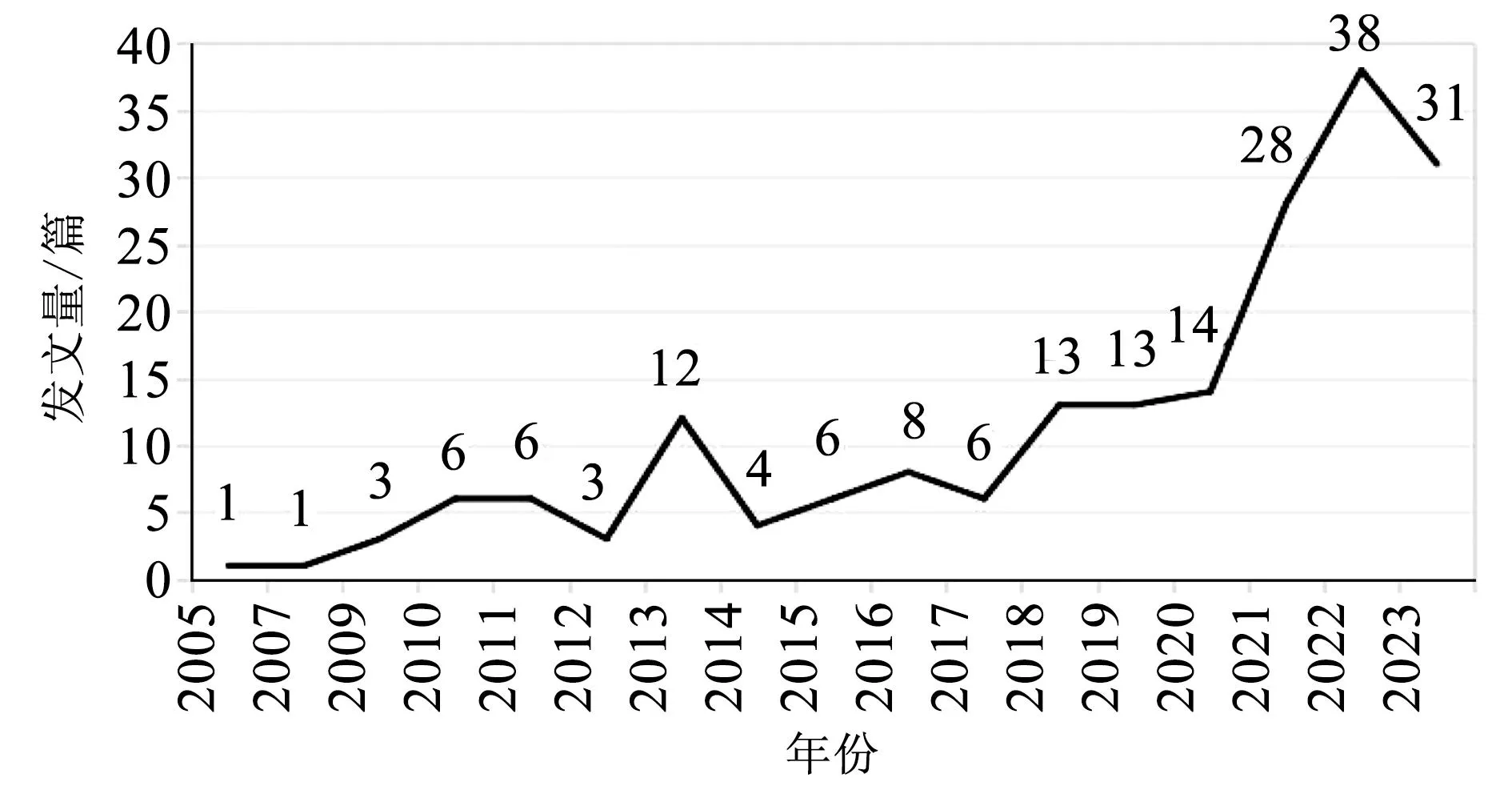

1 教师情感劳动研究的年度发文量情况

年发文量是衡量教师情感劳动研究热度与发展趋势的重要指标。整体来看,国内教师情感劳动研究领域的发文量呈波动上升趋势。2005—2009年相关发文量较少,教师情感劳动研究尚处于起步阶段。2009—2017年,发文量呈波动上升趋势,表明该领域已受到学者们关注。2017年以来,发文量增长较快,2022年更是达到顶峰。2023年的发文量数据统计尚不全面,但可预见2023年相关研究发文量仍会有所增加。详见图1。

图1 2005—2023年CNKI中有关教师情感劳动研究的文献年代分布Fig.1 Chronological distribution of papers on teachers’ emotional labor research in CNKI from 2005 to 2023

2 作者及其合作情况

在Citespace 6.1.R6软件中将Node types设定为Author,时间跨度为2005—2023年,时间切片为1年,得到节点数为236,连线数为184,密度为0.0066的教师情感劳动研究领域作者共现知识图谱。作者名字越大,代表其发文量越多,连线的粗细表示合作强度高低。部分作者间合作强度较高,形成了小型研究群体,如张金荣、陈乐宁、孙雨田、王识淳等。但从整体看,作者间的合作以两到三人为主,合作网络整体密度为0.0066,处于较低水平。可见,多数学者尚未形成合作开展研究的态势,且核心作者群尚未形成。详见图2。

图2 教师情感劳动研究领域作者共现图谱Fig.2 Author co-occurrence map in teacher emotional labor research

3 研究机构及其合作情况

分析机构合作情况可了解某一领域的研究力量分布。借助Citespace 6.1.R6软件绘制教师情感劳动研究领域研究机构合作图谱,其中,发文量排在前三位的研究机构为首都师范大学教师教育学院(10篇),沈阳师范大学学前与初等教育学院(9篇),北京师范大学教育学部(5篇)。从结点的连接强度与密度值(0.004)看,同省或同城的机构间合作较强,跨省的合作较少,各机构间的合作较分散。其次研究领域大多集中于教育界,其他学科研究较少。详见图3。

图3 教师情感劳动研究领域研究机构共现图谱Fig.3 Co-occurrence of research institutions in teacher emotional labor research

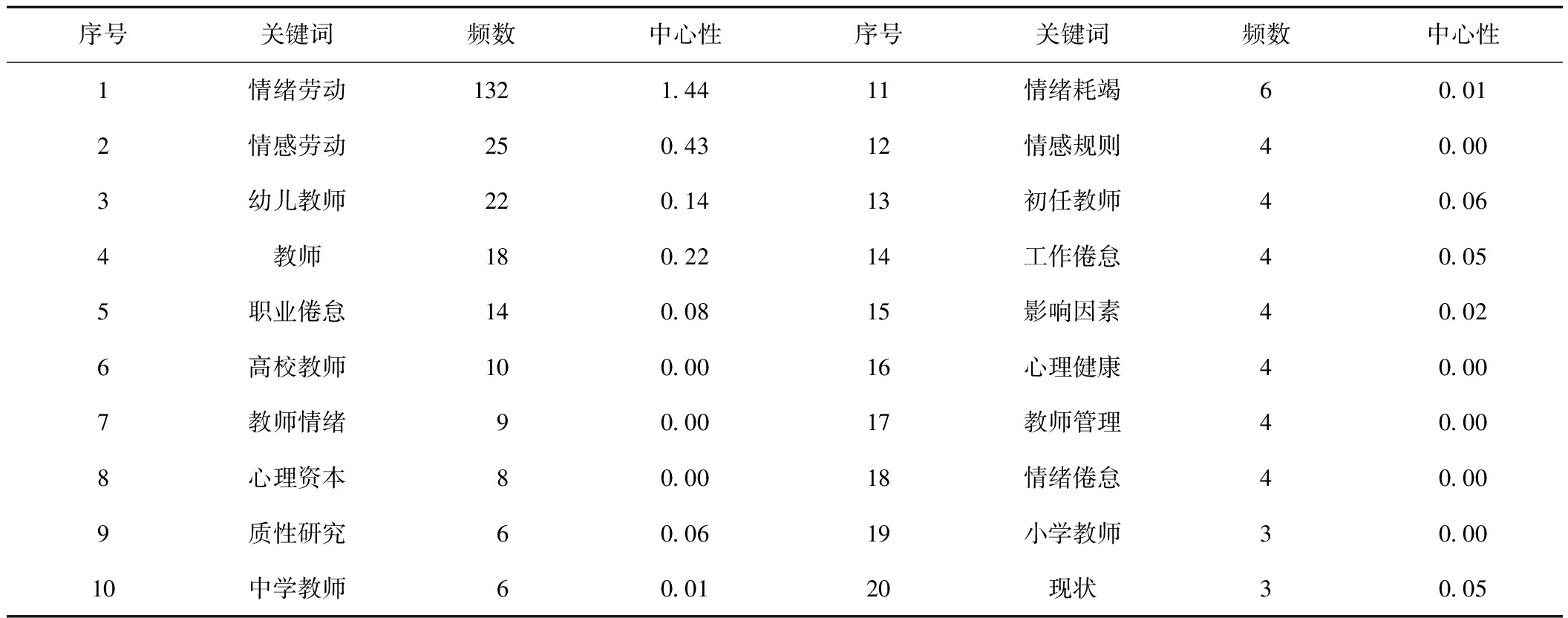

4 我国教师情感劳动研究的热点

研究热点指在某段时间内,与某内容相关的、数量较多的文章所研究的主题。关键词体现了作者对论文主要内容的准确概括,出现频次越高,越能体现研究的热点问题。通过Citespace 6.1.R6软件进行关键词聚类分析,得到关键词知识图谱。除“情绪劳动”“情感劳动”外,图谱中看到“教师”“幼儿教师”“职业倦怠”“高校教师”“情感规则”等词语。导出关键词的频数与中心性数据,将我国教师情感劳动的研究热点归纳为以下几方面,详见图4、表1。

表1 教师情感劳动研究领域高频关键词的频数与中心性Tab.1 Frequency and centrality of high frequency keywords in teacher emotional labor research

图4 教师情感劳动研究领域关键词共现图谱Fig.4 Keyword co-occurrence map in teacher emotional labor research

4.1 教师情感劳动的内涵及外延

情感劳动一词最早由美国社会学家霍赫希尔(Hochschild)在1983年发表的《情感整饰: 人类情感的商业化》一文中提出,他认为情感劳动与体力劳动、脑力劳动并存,是指“个体控制自身感情,调整公开可见的面部表情与肢体语言并加以表达”[2]。国内大多学者在这一概念的基础上提出教师情感劳动的内涵。赵鑫等从心理学视角出发,认为教师情感劳动具有重要的教育价值,是教师在教育情境中为有效达成教育目标而管理与表达情感的努力及过程[3]。高晓文等从情感的职业化出发,认为教师在专业实践中的情感劳动可从教育规定、教育规范与文化认知三个层面界定[4]。可见国内关于教师情感劳动的概念尚未形成统一定论。

4.2 教师情感劳动的情感规则

教师在与学生互动的过程中,由于情感的影响,会不可避免地产生心理反应,一般分为积极情感体验(成就感、对学生的关爱、自豪感)与消极情感体验(愤怒、焦虑、悲伤),教师需遵循外部的情感规则选择性对自身情感加以隐藏、伪装,最终实现教学目标。陈玉佩从劳动社会学视角出发,总结了幼儿教师的情感规则:即建构亲密、控制情绪、顾客导向与专业并重[5]。赵鑫等将情感规则分为感受规则与表达规则,认为情感规则具有约束力,限定了教师表达情感的场合、时间与方式[3]。 不同阶段、不同学科的教师所遵循的情感规则存在一定差异,但总体而言,教师要热爱工作与学生,并能利用自身消极或积极的情感选择合适的场合、时间,以适当的方式表达出来,从而达到提高教育教学效果的目的。

4.3 教师情感劳动的调节策略

为符合情感规则,教师会运用不同的情感劳动策略来表达自己的情感。多数研究者将情感劳动策略分为表层扮演、深层扮演与自然表达三类。梁茜对11位教师进行访谈发现,教师更倾向于通过表层表演的方式应付行政任务与家校合作任务,通过深层表演的方式面对教学任务,以增强工作满意度[6]。毛晋平等提出,心理资本可调节情绪劳动策略对工作倦怠的影响[7]。教师个体存在差异性,因而需自觉践行情感修养,增强情感意识,提高管理与表达情感的能力,增强职业责任感[8]。从组织层面来说,学校管理者可通过加强教师情绪劳动管理的教育培训和在绩效评价中突显教师情绪劳动因素等措施来优化教师的情绪劳动表现[9]。

4.4 教师情感劳动的影响因素及其结果

教师情感劳动受多种因素相互作用的影响,一般可分为个人因素与组织因素。从个人因素看,小学教师情绪劳动在年龄、学历、教龄、职称等方面存在显著差异[10]。也有研究者认为,教师情绪劳动与性别、任教年级、教龄等有关,且女性得分普遍高于男性,小学教师得分高于中学教师[11]。从组织因素来看,宏观教育制度、区域社会期望、学校组织情境与组织文化等因素也影响教师的情绪劳动[12]。

5 反思与展望

5.1 厘清教师情感劳动概念

教师情感劳动概念的内涵与外延是研究教师情感劳动的基础与前提。当前,我国研究者或依据国外概念提炼教师情感劳动的内涵,或将情绪劳动与情感劳动等同,或在没有明确概念的情况下直接进行情感劳动研究,使教师情感劳动的研究内容呈现出混乱无序的状态。进一步厘清教师情感劳动的概念,辨析教师情感劳动与教师情绪劳动的关系,拓展教师情感劳动的理论基础,既能为后续研究提供参考,也能帮助教师做好情感管理,提升其心理资本水平。

5.2 构建本土化教师情感劳动的理论体系

1)坚持引进来与走出去相结合。我国教师情感劳动研究还处于发展阶段,适当借鉴与引用国外理论与工作机制无疑是有效之举。一些学者研究了国外相关成功经验与学术成果,但整体上数量偏少,有待深入探讨。在借鉴国外经验的基础上,要结合本国国情与时代特点,挖掘地域与文化因素,构建具有中国特色的教师情感劳动理论体系与实践路径。

2)重视教师情感劳动理论与实践的结合。现有研究大多从教师视角出发,探讨教师情感劳动与职业倦怠的关系,未来研究可多关注教师情感劳动与积极影响的关系及与学生发展的关系。要从实践出发考察教师情感劳动理论,做到与时俱进,将教师情感劳动理论与教育热点相结合,进一步加强家校社协同、人工智能、“双减”政策、城乡一体化、新课改、新高考等背景下的教师情感劳动研究,坚持与热点研究相结合,探索本土化的教师发展模式,推动教师队伍良性发展。

5.3 重视不同研究对象的差异性

不同学段、不同学科、不同发展阶段的教师,其身份认同、工作任务有所差别,需采取不同的应对措施。目前,教师情感劳动的研究对象主要集中于幼儿教师、小学教师、中学教师、高校教师等,鲜少有细分的研究对象。未来可拓展研究范围,如研究不同学校(私立、公办或民办)、不同学科教师的情感劳动,也可进行比较研究,如研究农村与城市地区、职前与职后、私立与公办教师情感劳动的差异,不同文化变量与工作氛围下教师的情感劳动差异等。

5.4 构建学术研究共同体,提升研究质量

要加强交流合作,拓宽研究视角。教师情感劳动的研究涉及多个学科,与管理学、社会学、政策学、法学、哲学等有着千丝万缕的联系。目前,我国教师情感劳动研究多集中于教育学与心理学,学科融合不足,严重阻碍教师情感劳动研究的发展。研究者应打破学科界限,形成跨学科研究团队,共同研究教师情感劳动的复杂特性,探索分析教师情感劳动的新理论视角。要加强跨机构、跨领域的合作研究,构建核心机构研究群与核心作者群,建立资源共享平台,推动教师情感劳动研究形成合力。

5.5 深化“质”与“量”的整合性研究

①要注重多种方法混合研究。现有相关研究多采用文献法、访谈法及问卷法对教师情感劳动进行分析,研究方法较单一,需加强多元研究方法的融通整合,定性研究与定量研究结合,横向研究与纵向研究并重,必要时辅以追踪研究,以提升研究结果的可靠性。②应制订本土化教师情感劳动评价相关量表。现有研究使用的情绪劳动量表或来源于国外,或来源于硕博士论文,或自编而成,无法捕捉复杂情境下教师情感劳动的内涵。量表的科学性决定了其衡量教师情感劳动的准确性,针对当前研究幼儿教师的情感劳动使用的量表不是专门为幼儿教师职业专业设计的问题,应着力开发适合学前教育情绪劳动研究的各种量表[13]。③可借助大数据技术追踪与预测教师的情感劳动状态,了解教师情感劳动的动态发展过程,确保研究结果更可靠,更科学,从而推动实践研究的深入开展。