标准化急诊预检分诊模式在区域性胸痛中心中的应用研究

郑丽英 张珍

近些年随着我国人口总数的增加、人口老龄化趋势的显现、各类慢性疾病发病率的升高、新发传染病增多等因素影响,全球对急诊的需求日益增加,急诊就诊量急速攀升,各个医疗机构均出现了“急诊拥挤”现象。这一方面与急诊需求量增加有关,另一方面也与急诊预检分诊制度贯彻落实不佳有关。急诊拥挤现象会延长患者等候时间,增加医患矛盾发生率,同时还可能使部分危急重症患者死亡率升高;因而对急诊开展积极地预检分诊具有重要意义。急诊预检分诊是指在患者到达急诊科时,依据患者具体情况进行快速分类的过程,其目的在于使患者在正确的时间、正确的地点获得正确的医疗救治[1]。急诊预检分诊制度最早见于20世纪50年代美军伤员分检中,而后在各医疗机构中得以推广运用[2]。澳大利亚是最早开展急诊预检分诊制度的国家之一,20世纪90年代中期加拿大和英国随后开展,至20世纪90年代末期美国创立了5级预检分诊制度,我国则于1987年成立中华医学会急诊学会,20世纪90年代后期才重视急诊预检分诊制度[3]。急诊预检分诊制度对提高急诊工作效率、改善急诊患者预后具有重要意义。近些年随着我国经济水平的不断发展,医疗保障水平显著升高,急诊患者人数也不断增加,导致急诊工作呈现超负荷状态,既往的分科就诊模式已难以满足该变化,亟须寻求新的急诊预检分诊制度,改善患者预后[4]。当前国外在急诊预检分诊方面发展已较为成熟,同时具有多个具备法律效应的分诊指南及实用性标准供选择,如加拿大检伤及急迫度量表、澳大利亚预检标尺、法国分诊指南等,上述分诊指南均有助于提高急诊分诊效率。我国虽然部分医疗机构也建立了一定的分诊制度,如北京协和医院建立了5级分诊标准,上海长征医院建立了4级分诊标准,但国内仍缺乏相对统一规范的急诊预检分诊制度,这使得急诊工作的多样性、急迫性、不确定性更为突出[5]。本研究通过对比分析发现,标准化急诊预检分诊制度对提高区域性胸痛中心分诊效率、改善患者临床治疗效果具有积极意义,通过本次研究有助于为急诊预检分诊制度的统一提供一定理论参考,对提高急诊预检分诊效率具有应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年7月—2022年1月陆军第七十三集团军医院未实施标准化急诊预检分诊模式时间段内接诊的100例急性胸痛患者设为对照组,选取2022年2月—2023年6月陆军第七十三集团军医院开展标准化急诊预检分诊模式后接诊的100例急性胸痛患者为研究组。纳入标准:(1)均符合《急性胸痛急诊诊疗专家共识》[4]中急诊胸痛诊断标准。(2)临床资料齐全。(3)年龄≥18周岁。(4)入院时间距发病时间<12 h。(5)患者家属签署知情同意书。排除标准:(1)创伤性胸痛者。(2)凝血功能障碍者。(3)并发精神疾患者。(4)药物或酒精依赖者。(5)已被其他未结题临床研究纳入且未结题者。对照组患者中男性69例,女性31例;年龄32~68岁,平均(56.96±10.53)岁;病程2~8 h,平均(5.23±1.65)h。研究组患者中男性71例,女性29例;年龄30~71岁,平均(56.01±13.32)岁;病程1~9 h,平均(5.09±1.21)h。2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

对照组:接受常规急诊预检分诊,将自行前来医院急诊就诊的患者或经急救车接回医院的患者,由医护人员对接诊患者按照病情进行分区救治,急诊医师则根据患者病情开具相关实验室及辅助检查项目,依据结果对患者开展救治。

研究组:则开展标准化急诊预检分诊制度,具体如下。(1)成立标准化预检分诊小组,由机关医务科牵头,急诊科、心内科、影像科、介入室、检验科、药房参与成立小组,明确各个部门职责,以提高各科室衔接效率。(2)分别成立“预检分诊-抢救室-介入室”护理团队和“急诊-心内科”医师团队,对团队成员开展专科知识培训,培训标准为最新循证指南,同时区分不同工作岗位进行强化培训,如对预检分诊护理人员重点培训预检分诊评估工具,抢救室护理人员重点培训急性事件处理,介入室护理人员重点培训备班,各个团队每月召开例会,对急诊预检分诊中遇到的问题不足进行回顾总结,不断提高预检分诊效率。(3)制订急诊预检分诊制度,在环境调整方面,设置“胸痛患者优先”“胸痛患者专用通道”等标识,为胸痛患者佩戴专用标识牌,配齐急诊室心电图机、除颤仪等设备;在人员培训方面,预检分诊岗位确保24 h双人值班,分诊护理人员接待患者后需在3 min内完成病情评估,10 min内完成心电图检测;在实验室检查方面,床旁配齐心肌标志物检测仪、采血设备等,以便及时开展辅助检查。

1.3 观察指标

对比2组患者抢救指标[预检分诊时间、首份心电图时间、开放静脉通路时间、床旁测试(point-of-caretesting,POCT)+检验报告时间]差异[6];对比2组患者抢救临床效果[7-8]。首次医疗接触(first medical contact,FMC)至经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI) (FMC-to-B )、自送到医院至接受正规治疗总时间(total time from hospital to receiving formal treatment,D-to-B)以及肌钙蛋白Ⅰ获得时间]差异;对比2组患者急诊处置时间以及急诊候诊时间差异;对比2组患者预检分诊准确率差异;对比2组患者不良反应发生率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0统计学软件进行数据处理和分析。计量资料用(±s)表示,采用t检验;计数资料用n(%)表示,行χ2检验。P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者抢救指标比较

研究组患者的预检分诊时间、首份心电图时间、开放静脉通路时间、床旁POCT+检验报告时间均明显短于对照组(P< 0.05),见表1。

表1 研究组与对照组抢救指标比较(min, ±s)

表1 研究组与对照组抢救指标比较(min, ±s)

组别预检分诊时间首份心电图时间开放静脉通路时间床旁POCT+检验报告时间研究组(n=100)2.03±0.215.06±1.019.11±2.0118.98±2.65对照组(n=100)3.05±0.296.23±1.5111.63±2.0123.65±2.81 t值28.4886.4408.86512.091 P值<0.001<0.001<0.001<0.001

2.2 2组患者抢救临床效果比较

研究组患者的FMC-to-B、D-to-B以及肌钙蛋白Ⅰ获得时间均显著低于对照组(P< 0.05),见表2。

表2 研究组与对照组抢救临床效果比较(min, ±s)

表2 研究组与对照组抢救临床效果比较(min, ±s)

组别FMC-to-BD-to-B肌钙蛋白Ⅰ获得时间研究组(n=100)43.20±3.6572.36±6.2321.02±2.65对照组(n=100)56.96±5.18110.15±13.2331.05±3.11 t值21.71425.84224.555 P值<0.001<0.001<0.001

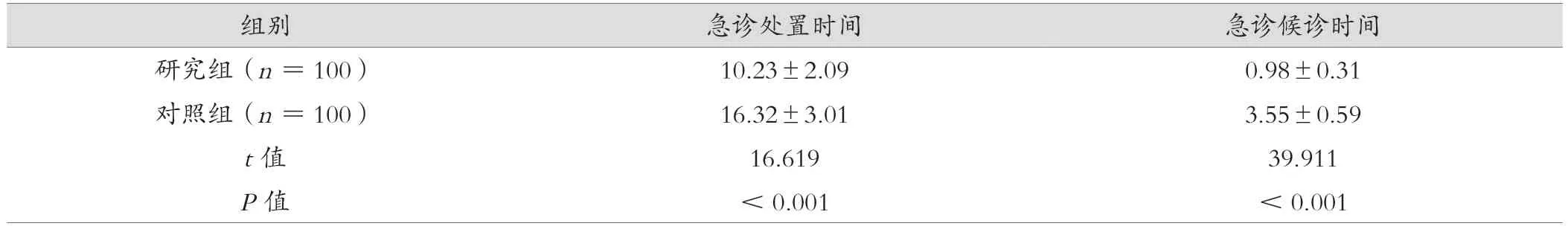

2.3 2组患者急诊工作效率比较

研究组患者的急诊处置时间以及急诊候诊时间均明显短于对照组(P< 0.05),见表3。

表3 研究组与对照组急诊工作效率比较(min, ±s)

表3 研究组与对照组急诊工作效率比较(min, ±s)

组别急诊处置时间急诊候诊时间研究组(n=100)10.23±2.090.98±0.31对照组(n=100)16.32±3.013.55±0.59 t值16.61939.911 P值<0.001<0.001

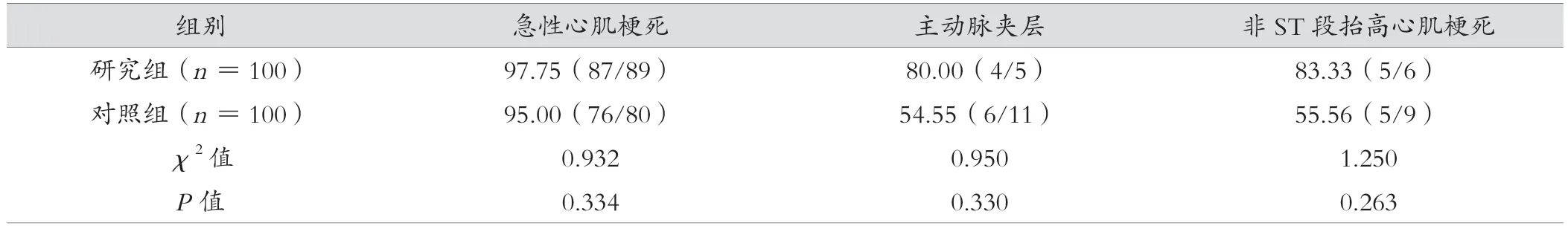

2.4 2组患者预检分诊准确率比较

2组患者在预检分诊准确率比较,差异无统计学意义(P> 0.05),见表4。

表4 研究组与对照组预检分诊准确率比较(%)

2.5 2组患者不良反应发生率比较

研究组不良反应总发生率为2.00%(2/100),显著低于对照组的9.00%(9/100)(P< 0.05),见表5。

表5 研究组与对照组不良反应发生率比较[例(%)]

3 讨论

数据显示,2020年1—11月我国急诊总量达49.5亿人次,其中公立医院约25.1亿人,民营医院约4.7亿人,较2013年的45.2亿人增加了近4亿人次。国外也有类似现象,美国近20年来急诊科就诊人数增加了约50%。2014年急诊人数为1.38亿人次[9]。急诊就诊人数的增加导致急诊科本就有限的医疗资源分布不均现象进一步凸显,造成急诊拥挤、急诊延误等情况,这些都会增加疾病死亡率和预后不良的发生率[10]。研究指出,过多的急诊就诊量会使得急诊医疗资源出现分配不均现象,具体表现为急诊拥挤,急诊拥挤现象会使得原本就存在的医疗延误现象进一步凸显,使得部分疾病发病率、死亡率和不良预后发生率明显升高,而治疗延误又会显著影响急危重症患者的生命健康[11-12]。相较于传统医学,急诊医学的最突出特点即为时效性,急诊科面临的病情多较为危急且病情进展较快,且越是病情危急的患者对救治时效性要求越高,因而能否在黄金时间段内予以患者必要的救治,成为抢救能否成功的重要影响因素[13-14]。

急诊预检分诊制度是患者在急诊科接受诊疗的第一关,也是考验医疗机构能否顺利完成患者预检分诊、有效解决急诊医疗资源短缺及过度拥挤现象的重要步骤,急诊预检分诊制度在国外发展相对较为成熟,反观国内目前存在如下不足:(1)急诊拥挤现象愈发突出,一方面因人口老龄化影响,另一方面国内多数患者预检分诊认知程度较低,部分非急诊患者占用急诊间现象突出。(2)国内缺乏相对统一的预检分诊系统以及分诊工具,这些都一定程度上制约了国内预检分诊制度的发展[15-16]。本研究通过设立对照分组的方式,分析了将标准化急诊预检分诊制度应用于区域性胸痛中心的临床价值,结果显示,相较于开展传统分诊救治的对照组患者,在标准化急诊预检分诊制度下的研究组患者在各类抢救指标如预检分诊时间、首份心电图时间方面明显需要时间更短,且FMC-to-B、D-to-B以及肌钙蛋白Ⅰ获得时间也有明显降低。本研究显示,预检分诊时间、首份心电图时间的缩短提示了急诊患者在入院后及早得到了干预,在最短时间内完成了病情判断及后续处理,而FMC-to-B、D-to-B以及肌钙蛋白Ⅰ获得时间的缩短则代表了急诊科与介入科、检验室等科室间协作能力的提高,各个学科之间有效而迅速地完成了对接工作,充分体现了医院这一综合系统的协作能力。比较传统预检分诊制度,标准化预检分诊制度有效优化了胸痛患者救治过程中的无效时间,提高了诊断和救治效率[17]。

本研究对比2组患者预检分诊准确率以及不良反应发生率差异,结果显示2组在预检分诊准确率方面差异无统计学意义,但研究组患者不良反应发生率低于对照组。这与其他学者的相关研究较为类似。罗晓玲等[18]通过设立对照分组的方式发现,对急性心肌梗死患者开展积极的急诊预检分诊有助于显著缩短患者各阶段急救时间以及住院总时间,同时可以提高患者的诊断准确率,且随访显示,积极的预选分诊机制有助于降低急性心肌梗死患者院内心肌梗死再发率以及二次手术率,但该研究结果提示急诊预检分诊对患者病死率以及并发症发生率并不会产生明显影响。本研究认为,出现文中结果的原因与研究组患者开展的标准化急诊预检分诊制度缩短了患者等待救治和救治时间,从而尽快使患者病情得以改观,最终降低了不良事件发生率。

综上所述,对急性胸痛患者开展标准化急诊预检分诊模式有助于提高患者预检分诊效率、改善临床治疗效果,对降低不良反应发生率具有积极意义。