重复经颅磁刺激治疗帕金森病伴快速眼动睡眠行为障碍观察

林仁河 陈仲 陈欢林 蒋小玲

帕金森病属于进行性神经退行性疾病中比较常见的疾病类型,该病的主要临床表现包括运动症状及非运动症状2种,而快速眼动睡眠行为障碍则是属于帕金森病中的非运动症状[1]。帕金森病患者大多存在睡眠障碍情况,而快速眼动睡眠行为障碍则是非运动症状,快速眼动睡眠行为障碍是在快速眼动期睡眠时机体骨骼肌正常张力消失,并且会伴有反复性梦境演绎行为发生的一种异态睡眠状况[2]。有研究表明,患有帕金森疾病后,患者通常会出现不同程度的睡眠障碍与认知障碍,并且患者的症状更为严重;帕金森病伴快速眼动睡眠行为障碍患者通常存在认知障碍及睡眠障碍情况,需要积极针对患者病情状况采取有效治疗,有助于改善患者预后[3]。药物治疗是临床中针对帕金森病患者的有效治疗手段,但是单纯应用药物治疗干预无法取得理想效果,且长期应用药物治疗,可导致患者抗药性,从而影响疗效及预后。有研究指出,重复经颅磁刺激治疗方式具备操作简单、安全性较高等优势,被广泛应用在神经系统变性疾病治疗中[4]。重复经颅磁刺激治疗方法可有效用作治疗帕金森病伴失眠,重复经颅磁刺激技术主要是借助电磁感应原理实现治疗目的,通过对患者的神经电活动、脑代谢产生一定的影响干预,实现调节神经功能的效果,以此控制病情进展[5]。鉴于此,本研究将探析重复经颅磁刺激对于帕金森病伴快速眼动睡眠行为障碍的治疗可行性与安全性,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析福州市第二医院2021年3月—2023年3月收治的帕金森病伴快速眼动睡眠行为障碍患者病例资料,查阅并筛选出100例完整病例。纳入标准:(1)符合《中国帕金森病诊断标准(2016)》中帕金森病的有关诊断标准。(2)所有入组患者与其家属均对研究知情,患者自愿参与研究。(3)无认知功能异常或视听障碍者。(4)临床基本资料完整无缺失者。排除标准:(1)并存帕金森综合征者。(2)有脑部重大手术史者。(3)并存严重心脏疾病者。(4)有重复经颅磁刺激治疗禁忌证者。(5)并存免疫系统重大疾病者。根据治疗方案分为2组,各50例。参照组男性28例,女性22例;年龄51~77岁,平均(60.75±6.16)岁;病程1.2~4.4年,平均(2.64±0.45)年。研究组男性26例,女性24例;年龄52~76岁,平均(60.05±6.35)岁;病程1.3~4.6年,平均(2.55±0.55)年。2组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准(2024063)。

1.2 方法

1.2.1 参照组

参照组采取药物治疗干预,给予患者多巴丝肼片[上海罗氏制药有限公司,国药准字H10930198,规格0.25 g(左旋多巴200 mg,苄丝肼50 mg)/(40片·盒)],单次服药剂量为125 mg,3次/d,餐前1 h或餐后1.5 h服药。并给予患者盐酸普拉克索片[Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG,国药准字J20180038,规格0.125 mg/(30片·盒)],单次服药剂量为0.125 mg,3次/d,服药第1周将药物剂量调整为0.25 mg/次。持续治疗 2 周。

1.2.2 研究组

研究组则在参照组药物治疗基础上,对患者应用重复经颅磁刺激(型号:M-100Ultimate;深圳英智科技有限公司)治疗,指导患者保持仰卧位接受治疗,治疗区域为右侧前额叶背外侧区域,将刺激频率设置为1 Hz,刺激强度控制为80%~100%运动阈值之间,刺激个数控制为8~10个,间歇时间设置为3 s,重复次数设置为80~100次,治疗时间控制为20 min/次,每天治疗1次,每周治疗5次。持续治疗2周。

1.3 观察指标

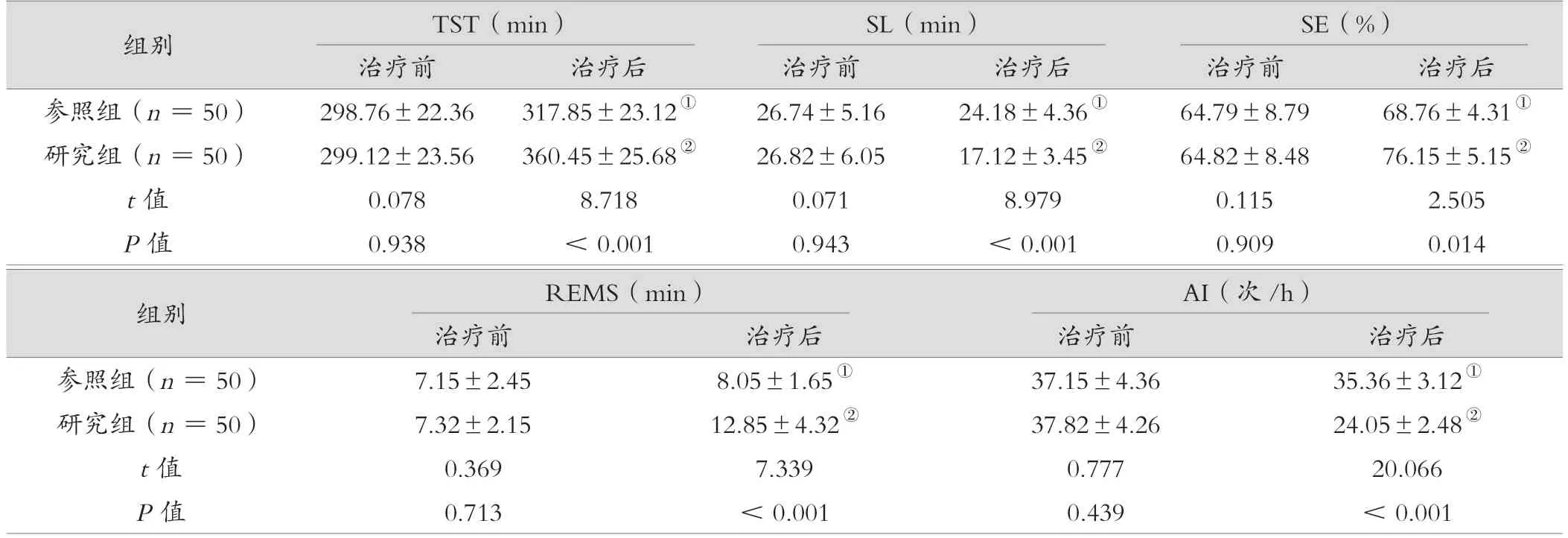

(1)应用康迪Grael多导睡眠监测仪对2组患者治疗前后的夜间睡眠情况进行监测比较,主要对 总睡眠时间(total sleep time,TST)、睡眠潜伏期(sleeplatency,SL)、睡眠效率(sleep efficiency,SE)、快速眼动睡眠时间(rapid eye movement sleep,REMS)、醒觉指数(arousalindex,AI)参数进行监测记录[6]。

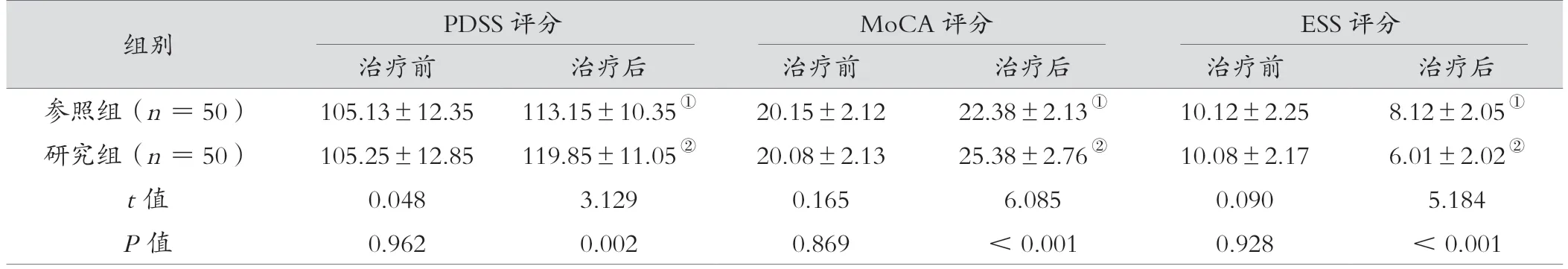

(2)运用 PD睡眠量表(PD sleep scale,PDSS)比较2组患者治疗前后的睡眠质量,最高分为150分,分数越高则提示睡眠质量越优质[6]。

(3)以蒙特利尔认知评估量表(Montreal cognitive assess-ment scale,MoCA)比较2组患者治疗前后的认识功能情况,最高分为30分,分数越高则提示认知功能趋近于正常状态[6]。

(4)以爱泼沃斯嗜睡量表(Epworth sleeping scale,ESS)比较患者治疗前后的日间嗜睡情况,最高分为24分,分数越高则提示日间嗜睡情况越严重[6]。

1.4 统计学处理

采用SPSS 25.0统计学软件进行分析。计量资料以(±s)表示,组内比较采用配对样本均数t检验,组间比较采用独立样本均数t检验;计数资料用n(%)表示,行χ2检验。P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组PSG参数比较

治疗前2组的 PSG参数(TST、SL、SE、REMS、AI)比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。治疗后,2组的TST、SE、REMS相比治疗前有明显提高,且研究组数据高于参照组,差异有统计学意义(P< 0.05);而2组治疗后的SL、AI则低于治疗前,且研究组数据低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 研究组与参照组PSG参数比较(±s)

表1 研究组与参照组PSG参数比较(±s)

注:参照组治疗前后的TST、SL、SE、REMS、AI指标水平比较,t=4.197、2.679、2.867、2.154、2.361,①P < 0.05;研究组治疗前后的TST、SL、SE、REMS、AI指标水平比较,t=12.444、9.848、8.075、8.104、19.753,②P < 0.05。

组别TST(min)SL(min)SE(%)治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后参照组(n= 50)298.76±22.36317.85±23.12①26.74±5.1624.18±4.36①64.79±8.7968.76±4.31①研究组(n=50)299.12±23.56360.45±25.68②26.82±6.0517.12±3.45②64.82±8.4876.15±5.15②t值0.0788.7180.0718.9790.1152.505 P值0.938< 0.0010.943< 0.0010.9090.014组别REMS(min)AI(次/h)治疗前治疗后治疗前治疗后参照组(n= 50)7.15±2.458.05±1.65①37.15±4.3635.36±3.12①研究组(n=50)7.32±2.1512.85±4.32②37.82±4.2624.05±2.48②t值0.3697.3390.77720.066 P值0.713< 0.0010.439< 0.001

2.2 2组PDSS评分、MoCA评分、ESS评分比较

治疗前,2组的PDSS评分、MoCA评分、ESS评分比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。治疗后,2组的ESS评分低于治疗前,且研究组比参照组评分更低,而MoCA、PDSS评分高于治疗前,且研究组评分高于参照组,差异有统计学意义(P< 0.05),见表2。

表2 研究组与参照组PDSS评分、MoCA评分、ESS评分比较(分,±s)

表2 研究组与参照组PDSS评分、MoCA评分、ESS评分比较(分,±s)

注:参照组治疗前后的PDSS评分、MoCA评分、ESS评分比较,t=3.519、5.247、4.646,①P < 0.05;研究组治疗前后的PDSS评分、MoCA评分、ESS评分比较,t=6.099、10.749、9.707,②P < 0.05。

组别PDSS评分MoCA评分ESS评分治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后参照组(n=50)105.13±12.35113.15±10.35①20.15±2.1222.38±2.13①10.12±2.258.12±2.05①研究组(n=50)105.25±12.85119.85±11.05②20.08±2.1325.38±2.76②10.08±2.176.01±2.02②t值0.0483.1290.1656.0850.0905.184 P值0.9620.0020.869< 0.0010.928< 0.001

2.3 2组的不良反应发生情况比较

研究组患者治疗后的不良反应总发生率为10.00%(6/50),包括针刺感2例,头痛1例,乏力3例,患者在治疗后自行缓解。参照组治疗后的不良反应发生率为16.00%(8/50),头晕5例,乏力3例。2组的不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.332,P=0.564)。

3 讨论

现如今,随着帕金森病的不断深入研究,逐渐对帕金森病相关的非运动症状引起重视,而失眠障碍则属于帕金森病患者比较常见的非运动症状;而快速眼动睡眠行为障碍则是属于睡眠行为障碍期睡眠过程中的肌肉迟缓情况,患者通常会经历暴力做梦行为,从而造成睡眠结构紊乱,对患者的睡眠质量造成严重影响[7]。临床中针对帕金森病伴睡眠障碍情况患者的治疗,通常采取药物治疗干预,但长期用药可导致药物成瘾,加重患者的运动症状以及非运动症状,增加患者的思维障碍风险性[8]。随着物理疗法的普及应用,经颅磁刺激治疗技术被用于治疗神经系统变性疾病中。有研究表明,经颅磁刺激疗法主要是通过磁刺激作用,诱发大脑感应电流,并且催靶区皮质神经元产生刺激作用,促使提高神经兴奋性,从而导致相关脑区产生一系列的反应,实现改善神经功能的目的;经颅磁刺激疗法具有无创伤性及无疼痛等优势,可用于帕金森病患者的治疗中[9]。

在帕金森睡眠障碍患者的治疗中,非药物疗法逐渐被临床中重视及应用,尤其是物理疗法,其具备无创性优势;重复经颅磁刺激疗法对帕金森睡眠障碍的治疗,其主要是借助电磁感应原理,对神经电活动、脑代谢产生一定的影响,有效改善患者的神经功能,有利于控制患者病情进展[10]。相关研究表明,重复经颅磁刺激治疗属于一种神经调控技术,其可以有效对人体脑区的神经兴奋性起到特异性调节刺激作用,并且此技术具有无侵入性影响,且容易操作等特点[11]。

本研究显示,研究组患者治疗后的TST、SE、REMS高于参照组;而SL、AI则要低于参照组,差异有统计学意义(P< 0.05);且研究组治疗后的ESS评分要低于参照组,MoCA评分、PDSS评分高于参照组分数,差异有统计学意义(P< 0.05);而2组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P> 0.05)。研究结果提示,对于帕金森病伴快速眼动睡眠行为障碍患者,采取重复经颅磁刺激技术开展治疗,能够获得显著疗效,改善患者睡眠障碍与认知功能,同时不会增加不良反应发生率,具有较高治疗安全性。分析原因,帕金森病伴快速眼动相睡眠行为障碍,主要是由于患者的正常睡眠结构受到破坏,促使睡眠期间的觉醒次数增多,造成总的睡眠时间缩短,使得睡眠质量减低,导致患者的日间嗜睡过度[12]。运用重复经颅磁刺激对帕金森病睡眠障碍展开治疗,可以有效对患者的神经电活动以及脑代谢进行刺激,有助于修复神经功能,改善患者的睡眠障碍情况[13]。有研究表明,以重复经颅磁刺激治疗帕金森病,能够有效对患者的大脑皮质区域进行选择性的调控,从而减轻神经功能损伤,改善运动功能与非运动功能障碍情况,改善睡眠障碍,促进改善患者的认知功能[14]。PSG作为诊断睡眠障碍性疾病的金标准,通过应用PSG评定患者的睡眠效率情况,可有效评估睡眠障碍患者的治疗效果[15]。由此可见,对于帕金森病伴快速眼动睡眠行为障碍采取重复经颅磁刺激治疗干预,能够有效改善患者睡眠障碍,提高睡眠效率,改善患者认知功能,具有较高的治疗效果及安全性。

综上所述,运用重复经颅磁刺激治疗帕金森病伴快速眼动睡眠行为障碍,能够获得显著疗效,有效改善患者的睡眠障碍及认知功能,提高睡眠质量,并且不会增加患者不良反应发生率,具有较高的安全性。