ICF理念下膀胱管理对间歇性导尿患者出院准备度的影响

钱雪 杨玲 王洁 谈雪梅 邓丽云 何俊

间歇性导尿能使膀胱规律的收缩或扩张,既可低压排空膀胱,又可降低泌尿系统感染,被国际尿控协会推荐为治疗神经源性膀胱功能障碍的首选方法[1]。脊髓损伤患者通常存在膀胱储尿和排尿功能障碍,需要长期甚至终身运用间歇性导尿来排空膀胱,有效的膀胱管理尤为重要,且需要注重发挥患者自身的作用[2]。但目前缺乏标准化的膀胱管理方案为指导核心,患者出院时未做好自身准备,对膀胱管理知识、间歇性导尿技能掌握不充分,角色变化不适应,出院后可能会导致尿道损伤、尿路感染等泌尿系统并发症[3]。因此,从医院到居家的过渡过程,充分的出院准备是亟待解决的问题。临床已有基于《国际功能、残疾及健康分类》(International Classification of Functioning,Disability and Health,ICF)康复思维模式改善患者功能障碍的结局[4]。本研究将ICF框架下的理念融入膀胱标准化管理,应用于间歇性导尿患者中,旨在探讨对出院准备度、膀胱自我管理能力的影响,为有效指导临床决策、促进患者膀胱管理能力提升、优化出院指导质量提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2022年5月—2023年8月江苏省常州市德安医院康复中心住院治疗的因脊髓损伤所致神经源性膀胱患者为研究对象。纳入标准:(1)首次发病,经CT或MRI证实脊髓损伤者。(2)经膀胱容量压力测定确定为神经源性膀胱者。(3)纳入研究患者符合间歇性导尿适应证[5]。(4)均签署知情同意书。排除标准:(1)存在泌尿系统感染、结石者。(2)尿道梗阻及前列腺增生者。(3)生命体征不稳或有意识障碍、难以配合的或突然死亡者。(4)因各种原因中途退出者。(5)出院后失访者。样本量依据临床试验两样本均数比较计算,通过预试验得出,同时考虑20%失访率,最终确定观察组和对照组样本量各25例,采用抽样便利数据表法分为观察组与对照组,各25例,在研究过程中,对照组患者脱落2例,观察组患者脱落1例,最终完整收集到的有效数据为对照组23例,观察组24例。对照组:男性12例,女性11例;年龄32~60岁,平均(41.5±7.8)岁;文化程度:小学 2例, 初中9例,高中4例,大专及以上8例;其中完全性脊髓损伤9例,不完全性脊髓损伤14例;腰骶髓损伤15例,胸髓损伤5例,颈髓损伤3例。观察组:男性14例,女性10例;年龄32~62岁,平均(41.9±7.4)岁;文化程度:小学 3例, 初中11例,高中3例,大专及以上7例;其中完全性脊髓损伤11例,不完全性脊髓损伤13例;腰骶髓损伤16例,胸髓损伤5例,颈髓损伤3例。2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

入院后2组患者均接受规范化康复治疗,对照组执行常规膀胱管理,即疾病知识宣教、膀胱功能评估、饮水计划制订、执行间歇性导尿、并发症预防、心理护理等。观察组在常规膀胱管理基础上,依据ICF框架结构[6],制订膀胱标准化管理方案。

1.2.1 身体结构与功能

入院时评估患者运动功能,特别是双上肢和手部精细功能、坐位平衡情况,以初步判断患者是否具备自我间歇性导尿的功能。根据下尿路症状和实验室检查结果测定残余尿量,采用膀胱容量压力评定系统,确定神经源性膀胱功能障碍的分类,精准评估患者膀胱功能,了解安全膀胱容量,为制订间歇性导尿计划的时间和容量节点提供依据[7]。评估患者心理状态,及时疏导宣教,缓解因疾病和经济引起的心理负担,从而对医务人员和自己充满信心。

1.2.2 活动和参与

利用情景导入式教育,通过图文册、多媒体视频、模具操作训练、膀胱讲堂等方式,模拟相对真实的情景,使患者主动融入团体活动,参与学习膀胱管理知识和间歇性导尿技术、并发症预防,并采用纸笔测试,评估其是否有自我独立间歇性导尿置入导管的能力[8];再让患者在导尿模型进行体验操作,连续3次间歇性导尿技术考核达标后可独立进行;上肢功能差的患者,对家属进行此培训达标后执行。指导患者在监控模式下配合膀胱功能训练,如行为训练、盆底肌锻炼等,改善膀胱功能。脊髓损伤所致神经源性膀胱患者,社会参与度降低[9]。因此,邀请患者加入脊髓损伤护患微信群参与线上交流,每周组织膀胱管理经验丰富的院内外患者进行生活体验分享,促使患者恢复正常社会生活。

1.2.3 环境因素及个人因素

评估下尿路功能状况最简单的方法,推荐详细记录排尿日记[10]。根据患者个体的自理能力、文化程度不同,改良排尿日记填写方式,提高规范记录依从性;制订饮水计划前,了解患者平时爱好、饮水习惯及个人意愿,使饮水计划既合理又人性化;调整间歇性导尿计划时,兼顾患者睡眠习惯,保证夜间连续睡眠时间;邀请患者和主要照顾者共同参与出院计划的制订,根据患者居家环境和家庭支持程度,提供科学环境改造方案,提升患者自理能力。

1.3 观察指标

1.3.1 出院准备度

采用出院准备度量表[11]评估,该量表包括个人状态、适应能力和预期性支持3 个维度,共12 个条目,每个条目评分0~10分,0 表示“完全没准备好”,10 表示“完全准备好”,总分<84 分提示患者出院准备不足,得分越低表示患者出院准备越不充分。

1.3.2 自我效能

采用脊髓损伤自我效能量表[12]评估,该量表从一般自我效能、社会自我效能以及自我管理效能3个维度进行评估,共有16个条目,每个条目评分1~7分,1分表示“非常不确定”,7分表示“非常确定”,总分16~112分,得分越高表示自我效能感越强。此量表具有良好的内部一致性,测量Cronbach α系数为0.92,内容效度系数为0.91。

1.3.3 神经源性膀胱自我管理能力

采用神经源性膀胱自我管理能力评价表[13]评估,量表分为自我管理知识、自我管理能力2个部分。自我管理知识部分包括神经源膀胱症状、神经源膀胱类型、残余尿量判定、并发症处理、间歇性导尿知识(导尿频次、每次导尿量等)、排尿训练方法、自我管理7个条目,每个条目评分为0~10分,0分表示完全未掌握,10分表示完全掌握,总分0~70分,得分越高表示膀胱自我管理知识掌握越好。自我管理能力部分包括盆底肌训练、排尿日记、排尿训练、饮水计划以及排尿习惯5个条目,每个条目评分为0~20分,总分0~100分,得分越高表示膀胱自我管理能力越高。

1.4 资料收集

入院时评估患者病情,制订基于ICF评估下的康复目标,收集患者一般资料,出院时测评患者出院准备度、自我效能,出院后1个月再次测评患者自我效能、统计膀胱自我管理能力。采用统一指导语,资料收集由双人核对并录入。

1.5 统计学处理

采用SPSS 26.0统计软件对数据进行分析。计数资料采用n(%)描述,组间比较采用χ2检验。符合正态分布的计量资料采用(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验;不符合正态分布的计量资料采用[M(P25,P75)]进行统计描述,组间比较采用非参数检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

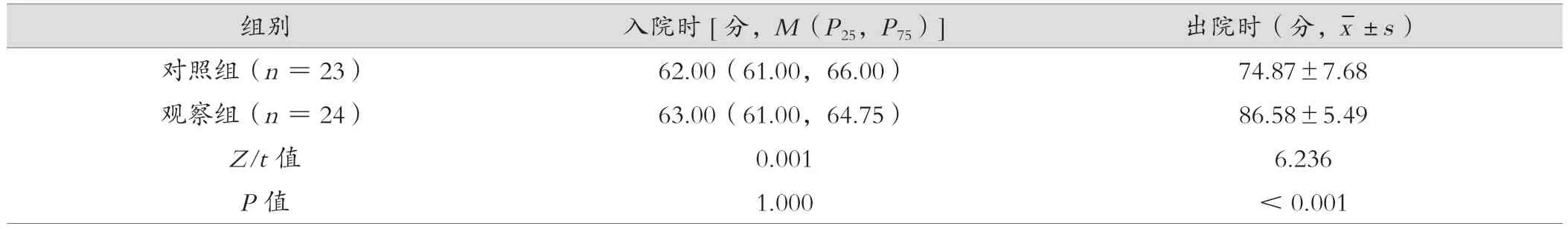

2.1 2组间歇性导尿患者自我效能量表得分比较

入院时2组歇性导尿患者自我效能量表得分比较,差异无统计学意义(P> 0.05);出院时,观察组患者自我效能量表得分高于对照组(P< 0.05),见表1。

表1 观察组与对照组间歇性导尿患者自我效能得分比较

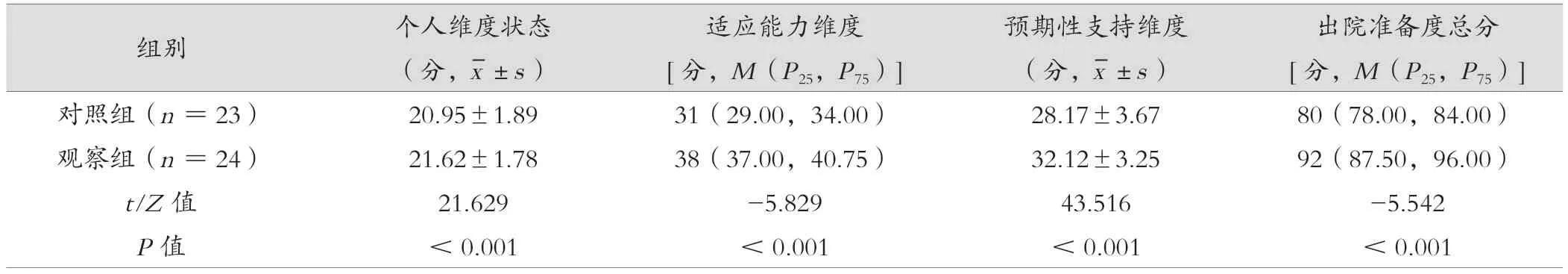

2.2 2组间歇性导尿患者出院准备度各维度得分及总分比较

出院时,观察组的出院准备各维度得分及总分均高于对照组,差异有统计学意义(P< 0.05),见表2。

表2 观察组与对照组间歇性导尿患者出院准备度得分比较(±s,分)

表2 观察组与对照组间歇性导尿患者出院准备度得分比较(±s,分)

组别个人维度状态(分,images/BZ_11_228_1464_262_1520.png±s)出院准备度总分[分,M(P25,P75)]对照组(n=23)20.95±1.8931(29.00,34.00)28.17±3.6780(78.00,84.00)观察组(n=24)21.62±1.7838(37.00,40.75)32.12±3.2592(87.50,96.00)t/Z值21.629-5.82943.516-5.542 P值<0.001<0.001<0.001<0.001适应能力维度[分,M(P25,P75)]预期性支持维度(分,images/BZ_11_228_1464_262_1520.png±s)

2.3 2组间歇性导尿患者膀胱自我管理能力比较

出院后1个月,观察组间歇导尿患者自我膀胱管理知识掌握各维度均优于对照组,总分显著高于对照组,自我管理能力亦高于对照组,差异均有统计学意义(P< 0.05),见表3、表4。

表3 观察组与对照组间歇性导尿患者出院1个月膀胱自我管理知识掌握程度比较

表4 观察组与对照组间歇性导尿患者出院1个月自我管理能力评分比较(分,±s)

表4 观察组与对照组间歇性导尿患者出院1个月自我管理能力评分比较(分,±s)

组别出院时出院1个月对照组(n=23)73.48±4.7466.57±5.23观察组(n=24)87.42±3.5683.21±4.06 t值-11.433-12.212 P值<0.001<0.001

3 讨论

近年来国内医疗机构积极致力于医疗卫生工作的改革,尤其在缩短平均住院日方面取得了较好成效,对缓解人民群众“看病难、看病贵”问题发挥了积极作用。然而,患者平均住院日缩短,可能导致出院时患者身体功能障碍尚未恢复,尤其对于脊髓损伤所致神经源性膀胱患者,由于下尿路功能障碍非常复杂且多样,部分患者出院时仍可能存在膀胱功能障碍而需要长期居家间歇性导尿,实现膀胱规律排空,以维持正常生理功能。

目前,间歇性导尿是长期膀胱管理最安全、有效、经济的方法,一直被脊髓损伤康复出院患者居家应用,能显著提高患者的生活质量与社会参与能力,但是仍有部分患者出院后因各种尿道并发症而弃用[14]。主要原因是患者出院时未对居家间歇性导尿做好充分的准备,自我效能感与自我管理能力较低,尤其缺少必要的院外膀胱管理相关知识与技能,常常因为插管不规范、操作粗鲁、导尿频次过多或过少等而造成尿道损伤、出血、感染等,增加患者痛苦,严重打击患者居家膀胱管理的信心。因此,只有动态评估、科学管理,才能保证膀胱管理持续有效性,提升患者的生活自理能力和生活质量。

ICF理论是基于身体功能与结构、活动和参与、环境因素对个体健康进行测量及描述的一种指导性框架,其不只是关注疾病本身,更是关注疾病给个体造成的功能障碍,并且重视环境因素与个人因素。ICF理念具有先进性、国际性、普适性等特点,近年来临床应用越来越广泛。何晓阔等[15]研究发现,ICF可以有效指导脊髓损伤患者的康复治疗。贾萌萌等[16]基于ICF研究脊髓损伤患者居家时期功能状态变化,发现患者部分功能障碍需要长期科学管理。本研究基于ICF制订膀胱标准管理方案应用于脊髓损伤后间歇性导尿患者中,结果显示,观察组患者出院时自我效能感、出院准备度以及出院1个月时膀胱自我管理能力得分都高于对照组(P< 0.05)。基于ICF理念的膀胱标准化管理方案,可实现功能治疗的个体化,形成“评估-治疗-再评估”的有效策略,从而实质性的提高患者膀胱自我管理效果,同时又能评估患者的最大独立能力,结合其实际的生活环境和社会参与,制订适宜个体执行的膀胱管理方案,从而进一步提升自我管理能力与自我管理信心,增强患者自我效能与出院准备度。

综上所述,基于ICF理念下的膀胱标准化管理在间歇性导尿患者中的应用效果显著,能有效提高患者自我效能,获得最佳的出院准备度,从而完成从医院专业照护到自我照护的顺利过渡,增强患者出院后神经源性膀胱自我管理能力,对改善患者生活质量、促进患者回归家庭与社会以及提升医疗服务效率和质量具有重要意义。此外,此文的研究结果也为《功能、残疾、健康分类的康复组合评定》践行指南[17]的后期国家标准制订提供了借鉴内容。