我国档案开放数据资源的建设进展与展望

周文泓 吴一凡 刘鹏超

摘要:调查我国档案开放数据资源建设进展,旨在明确档案领域参与公共数据开放的优化策略。通过调查档案机构在档案机构官网及公共数据开放平台开放数据的情况,从数据全面性、数据可获取性、数据及时性、数据可用性以及数据互操作性等方面进行解析。由此,发现我国档案开放数据资源建设目前存在着数据开放规模不足、数据资源价值有待提升以及开放程度有限的问题。因此提出档案开放数据资源建设的优化策略,即完善档案开放数据制度,深化主体参与和协同,推进档案开放数据资源对接融通以及完备档案开放数据资源建设流程。

关键词:开放数据 档案数据 数据资源建设 档案机构

Abstract: The aim of conducting research on the progress of archival open data construction is to determine the optimization strategies of public data openning propelled by archives.Based on lit? erature research and online research, a compre? hensive investigation was conducted on the data resources made available by archival institutions on their official websites and public platforms. The study employed a combination of qualitative and quantitative research methods to examine thecomprehensiveness,accessibility,timeli? ness, usability, and interoperability of data re? sources. Currently, the construction of open data resources in Chinas archival sector faces chal? lenges such as insufficient scale of data open? ness, the need for enhanced value of data re? sources, and limited degree of openness. Based on the findings of the investigation, it is recom? mended to develop and implement correspond? ing optimization strategies at four levels: institu? tional, organizational, platform, and procedural. These strategies aim to fully establish a data re? source system by improving the institutional framework for open archival data, deepening the involvement and collaboration of relevant stake? holders, promoting interoperability of archival open data resources, and enhancing the con? struction process for open data resources in the archival sector.

Keywords: Open data; Archival data; Data resources construction; Archival institution

作為数字时代推进中国式现代化的重要引擎,数字中国建设已上升至我国的重点发展战略,数据资源体系建设成为其中两大建设基础之一,档案机构的参与空间随之日趋显著与扩展。于国家至各地的档案事业“十四五”规划中,开放档案数据、融入数据战略、数据归档等成为高频词,指向档案机构充分参与数据资源体系建设。因此,以档案机构官网(指档案主管部门网站、档案馆网站,如档案信息网、档案服务网等)上线历史档案目录与全文数据、参与政府开放数据平台建设等为焦点实践的档案开放数据资源建设被视作关键行动,且正逐步显现实践成效。同时,档案机构如何更全面参与开放数据、如何平衡档案领域的专业要求与公共数据开放的通用方法、如何凸显档案机构在公共开放数据资源建设中的重要地位等亦显示出一定的实践局限。因此,基于现有的实践进展洞察档案开放数据的问题与发展策略极为必要,以便推动档案机构为数字中国的建设贡献更多的力量。

理论层面,有关开放数据的研究可为档案开放数据资源建设提供探索框架与成果参照的同时,档案领域亦逐步深入其特定场景展开讨论。研究成果主要集中在以下两大方面。一方面是明确政府开放数据行动下档案机构的角色定位与目标。要求档案机构积极主动参与政府开放数据行动,承担制定数据政策、监管数据机构并提供数据集的任务[1],并追求在开放数据背景下实现档案数据价值提升[2]、档案数据资源整合[3]等档案数据发展目标。另一方面是立足实践调查的具体问题给出针对性建议,强调案例调查与数据分析[4-5],发现实践局限与问题[6],由此从政策制定[7]、法律推行[8-9]、平台构建[10]等多个方面提出相关策略。然而,当前的研究更多在于理论分析或参考国外案例,缺乏对我国实践现状的充分调查分析,有待形成更具针对性的建议。

因此,本文将对档案开放数据资源建设进展展开调查,明确现有行动、成效、问题,由此展望更优实践策略,以期更加充分参与数字中国建设背景下的数据资源体系构建。

一、数据收集与分析方案

首先,调查对象的确定:(1)依据文献调研与预调查,档案机构开放数据主要体现为三种方式,即档案局于公共数据开放平台开放数据、档案馆于公共数据平台开放数据、档案馆于档案机构官网发布档案目录与全文数据,这三类为主要调查内容;(2)调查方式主要是在线观察,范畴为各地的公共数据平台与档案机构官网;(3)为确保调查的代表性与全面性,省级地区被纳入调查范畴;(4)逐个访问现有省级平台,对其进行筛选,剔除档案机构未进行数据开放的平台以及目前无法访问的平台,最终确定可获取数据的为山东省、浙江省、河北省、北京市、江苏省、天津市、重庆市7个公共数据开放平台,以及北京市、天津市、浙江省、江苏省、辽宁省、河南省、山东省、福建省、湖北省、湖南省、吉林省、四川省、黑龙江省、重庆市、海南省、安徽省、山西省、云南省、甘肃省、宁夏回族自治区、广西壮族自治区21个省级地区的档案机构官网。

其次,调查内容的设计:由于目前档案开放数据资源建设并没有明确的评估体系,因此主要参考“全球开放数据晴雨表”[11-12]等评估指标以及代表性研究[13-14],最后选定从数据全面性、可获取性、及时性、可用性以及互操作性这五个方面确认调查内容,调查框架如表1所示。

最后,数据分析主要从以下几个部分展开:(1)由各个调查指标确认档案开放数据资源建设情况;(2)对不同类型的档案开放数据资源建设进展进行对比分析;(3)分析档案开放数据资源建设实践的特点;(4)解析档案开放数据资源建设实践的不足;(5)展望更优的实践策略。

二、我国档案开放数据资源建设情况

本次调查截止于2023年12月21日,主要情况如下。

(一)数据全面性

数据全面性衡量的是各平台开放数据的数量与内容,并明确是否提供相应的数据集信息与元数据信息来帮助数据利用者清楚理解档案内容,更好地对其加以利用。因此,数据全面性主要从数据集数量、数据容量、各类型数据集数量、API数量以及元数据配置五个方面来进行调查。

1.數据集数量。总体而言,公共数据开放平台中档案机构开放的数据集数量较少。如图1所示,在调查的7个平台中,4个平台提供的档案数据集数量不多于10个,仅北京市与浙江省分别完全依靠档案局和档案馆开放了超过20个数据集。而其中北京市档案局所提供的数据集数量最多,共可检索到30个;而重庆市仅由档案局提供了1个数据集。

2.数据容量。在公共数据开放平台中,江苏省未显示数据容量,浙江省提供了1724494条数据,遥遥领先于其他省份。北京市提供了821317条,山东省提供了126895条,而重庆市仅提供了20条。就档案机构而言,省级档案馆总开放数据量为1875312条,远超同级档案局。

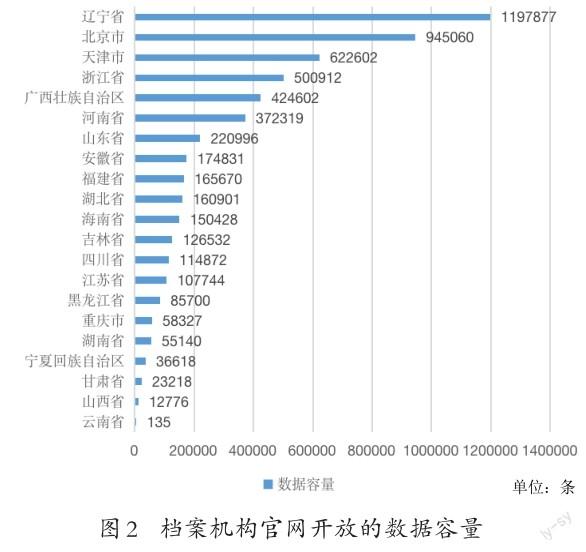

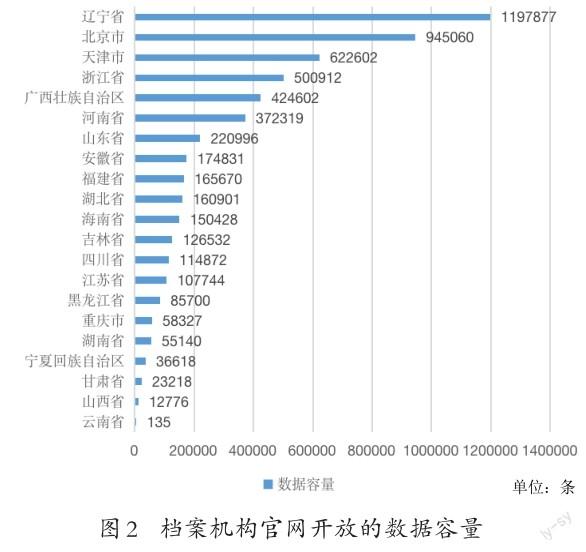

而档案机构自主开展的档案数据开放,更多的是通过其官方网站以单条记录的形式进行。如图2所示,辽宁省发布的数据最多,共1197877条,而最少的云南省仅135条。从总体来看,21个调查对象中,17个档案机构官网提供的数据量小于50万条。

3.各类型数据集数量。档案机构在公共数据开放平台中更多以发布目录数据为主,江苏省、天津市、浙江省开放的档案数据集全部为档案目录数据。也有部分地区如北京市、河北省、山东省和重庆市也发布机构业务类的数据,例如档案馆查档指南等。目前尚未有档案机构在公共数据开放平台中开放内容数据。

而档案机构官网开放的档案数据更多为档案目录数据与内容数据,但仍以目录数据为主。其中,13个地区只提供了档案目录数据,海南省、吉林省、湖南省开放的档案资源则均提供档案全文。而余下地区的目录数据数量均超过了内容数据。

4. API数量。目前仅有海南省、北京市、浙江省与山东省四个地区的公共数据开放平台提供API接口。其中,API接口数量最多的为山东省公共数据开放平台,为27个;而海南省公共数据开放平台仅提供4个接口。

5.元数据配置。从数量来看,公共数据开放平台均提供6个以上的元数据配置,其中浙江省、山东省、天津市的元数据配置超过了10个。各档案机构官网提供的元数据配置大部分都在5个以上,但也有少数地区的平台提供数量较少,例如云南省只提供1个元数据。如图3所示,从频率来看,目前所有平台都提供了数据名称要素,发布时间、档案号、责任者、成文日期、来源部门这5个要素的覆盖率在50%以上。此外,主题分类、摘要、开放状态、更新时间以及标签要素的平台覆盖率在15%~30%。其余21个元数据要素提供均小于5个,其中目录名称等11个元素甚至仅1个平台提供。

(二)数据可获取性

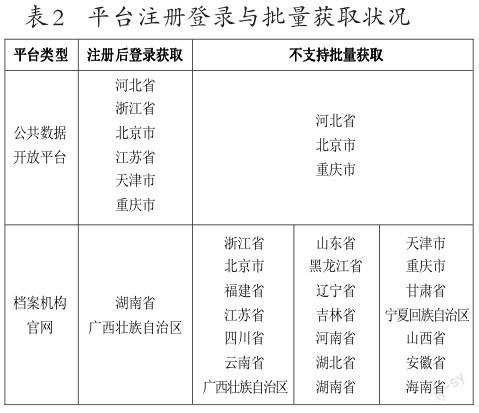

如表2所示,根据调查结果,包括河北省、浙江省公共数据开放平台在内的8个站点需登录后才可下载利用档案数据集,24个站点不支持批量获取档案开放数据集,所有站点均不存在需付费才可获取数据集的情况。公共数据开放平台与档案机构官网在数据获取限制上存在较大差异。前者要求用户注册并登录后才可获取数据,而绝大部分档案机构官网都无须注册登录,但未开发批量获取数据的功能。

(三)数据及时性

在28个调查平台中,仅有5个站点在数据集简介页面明确了数据集的更新频率。其中,山东省、江苏省、天津市的公共数据开放平台中档案数据集的更新频率为每年,海南省公共数据开放平台的更新频率为每半年。重庆市虽有规定的更新频率,但实际并未按照规定更新且无法明确其频率。其余站点则均未明确更新频率,从实际来看,部分数据处于不定期更新或是长期停滞更新的状态。

(四)数据可用性

公共数据开放平台中,档案数据集基本无须授权即可获取且以可机读的格式提供。调查的7个平台中有6个面向全体用户开放,仅河北省公共数据开放平台需申请才能使用数据,申请理由限定于行政依据、工作参考、数据核查、业务协同以及其他。尽管该平台提供了申请通道,但公众的个人申请无法通过且无进一步反馈,在数据获取上存在困难。

档案机构官网的平台数据都面向全体用户开放,但在开放数据格式上,山东省、黑龙江省、辽宁省、河南省以及福建省的档案机构官网未提供可机读的数据格式。

(五)数据互操作性

1.唯一资源标识符。数据互操作性由是否提供唯一资源标识符(URI)这一指标来进行衡量。调查显示,有5个站点未提供唯一资源标识符,分别为山东省公共数据开放平台、浙江省档案机构官网、辽宁省档案机构官网、吉林省档案机构官网与北京市公共数据开放平台。其余23个站点均采用了唯一资源标识符对数据集的关键要素进行标记。

2.元数据互操作。目前各地公共数据平台的元数据框架、提供数量各不相同,但基本涵盖11类元数据元素:数据名称、来源部门、摘要、标签、开放状态、主题分类、更新时间、发布日期、行业分类、更新频率与数据量。其中,山东省、天津市与北京市提供的元数据配置均被包含在这11类之中。浙江省、江苏省、重庆市与河北省则在这11类元数据外還提供了一些独特的元数据,例如江苏省还提供应用场景与版本号。

表3为各地档案机构官网提供的元数据情况。北京市、山东省、福建省与海南省的档案机构官网均提供了题名、档案号、责任者、成文日期、来源部门这5类元数据,而北京市在此基础上还提供了4类元数据,因而这4个地区的档案机构官网元数据较为一致。河南省、广西壮族自治区、湖南省、辽宁省、安徽省、江苏省以及重庆市这7个地区的档案机构官网均提供题名、档案号、责任者与成文日期元数据,而除江苏省和重庆市之外,其余省份均在此基础上提供了其他元数据,因而存在一定的一致性。而剩余地区档案机构官网在元数据设置上虽有部分重合但总体而言差异较大。

三、我国档案开放数据资源建设的问题分析

(一)数据开放规模不足

数据开放规模不足主要体现在以下两个方面。

1.参与开放的档案机构有限。在全国34个省级地区中,仅有7个地区的档案机构在公共数据开放平台中开放档案数据,以及21个地区的档案机构官网开放档案数据。这意味着仅20%左右的档案机构在公共数据平台实现了档案开放,档案机构官网的开放也仅覆盖60%左右的地区。在档案开放数据的参与方上存在明显的规模较小的问题,尤其体现在档案机构参与公共数据开放中。

2.多数参与开放的档案机构所开放的数据同样规模较小。从开放数据资源的数量上看,各地档案机构之间存在着较大的差异。与开放了超过20个数据集的北京和浙江相比,其余5个平台均只提供了不超过10个数据集。开放数据集数量最多的北京也仅提供了30个数据集,在开放数量上还存在非常大的提升空间。档案机构官网开放的数据量存在同样的情况,超过75%的档案机构官网发布的数据量在50万条以下,与馆藏内容相比开放的数据资源仅占其很小一部分。

(二)数据资源价值有待提升

从调查结果来看,所开放数据未有充分的资源价值,主要体现在内容层面。

1.开放数据的内容在所涉及领域、主题等方面有待多元化。这一问题尤其体现在档案机构参与公共数据开放平台所发布的数据中。调查发现,各地区档案机构开放的档案数据主要集中在历史文化领域与机构业务活动领域。例如浙江省档案馆在公共数据平台上开放的25个数据集均为历史文化类数据,包括浙江历史名人信息、浙江省粮价信息等。与馆藏类的开放数据相比,机构业务数据涉及的主题较为多元,但基本是涉及综合政务、教育科技与文化休闲,如科技项目计划明细表、办事指南、执法检查信息等,较少涉及民生保障等其他领域的数据。

2.全文类的数据有待增加,这主要是指全文均实现数字化并以数据形态进行发布的资源。根据调查结果,在各地区档案局与档案馆开放的数据中,档案目录数据与机构业务数据占其总开放数据的大部分,仅重庆市档案局在公共数据开放平台上开放了一个档案全文数据集,以及8个省级档案机构官网提供了档案全文数据,且在数据量上远远低于目录数据。档案全文数据在总量以及地区覆盖面上均存在明显缺陷。

(三)开放程度有限

由开放的性质着手,当前发布的各类档案资源同样存有不足。

1.未充分与公共数据开放平台数据实现整体的资源对接。根据2022年国务院办公厅印发的《全国一体化政务大数据体系建设指南》,我国提出要充分整合现有政府数据资源和平台系统,加强数据统筹管理。档案机构作为政府部门同样需要参与到政务数据资源一体化建设中,而公共数据开放平台是该目的得以实现的重要渠道。但从调查对象来看,当前共有21个省级档案馆在档案机构官网中进行了数據开放,但其中仅有4个档案馆同时也参与公共数据开放平台的数据开放。档案机构在选择开放平台时更倾向于通过自身官网来进行,较为忽视其在公共数据开放平台的开放职责,因此在整体的资源对接上存在明显欠缺。而公共数据开放本身也存在着更重视现行数据的开放、忽视其与历史数据的对接的问题,从而导致数据资源建设的整体性受到影响。

2.数据更新频率过长。由于档案机构官网本身以开放馆藏档案数据为主,因此基本处于不更新状态。而公共数据平台中档案机构的数据存在更新频率过长的问题,当前明确规定更新频率的公共数据开放平台以年度为主,其他则为不定期更新或长期停滞更新,无实时更新数据集。对于开放数据而言,过长的更新频率可能会影响其开放质量,甚至影响数据的有效利用与价值实现。

3.开放数据获取便捷性有待提高。数据获取的便捷性也影响着数据的开放程度,易获取站点的开放数据能够更及时有效地满足用户需求。在各调查对象中,仅山东省公共数据开放平台为易获取站点,即获取数据资源无须注册登录、无须付费,以及可以对数据资源进行批量获取。其余站点均为受限获取站点。而主要的受限原因在于未开发批量获取数据功能,这降低了用户在获取开放数据的实践中的便捷性。

4.数据互操作性不足。从当前各平台的元数据情况来看,平台间未形成较为统一的元数据方案。虽然存在一些共同的元数据元素,例如数据名称、来源部门等,但整体框架各有不同,异质性较高,因此在数据互操作性上存在明显的问题。数据互操作能够实现平台之间的数据交换与共享,避免“数据孤岛”,更好地实现档案开放数据资源的整体性建设,而互操性不足则会显著影响数据的开放程度。

四、我国档案开放数据资源的优化策略

根据分析,我国当前档案开放数据资源建设在开放规模、内容价值与开放程度上均存在不足之处,这与档案领域的开放行动不足存在直接关联,如缺少相应的宏观政策指导与标准规范来对整体的资源建设进行调控并形成一致性的方案;各参与主体未能实现有效参与与积极协作,导致各地区行动差异显著;开放数据的主要依托平台未能实现有效对接,以及没有形成系统性与标准性的流程等。基于以上问题以及问题产生的主要原因,特提出如下策略。

(一)完善档案开放数据制度

根据调查可以发现,目前我国档案开放数据资源建设存在着开放意识、行动、能力、效果的多方差异,这些问题很大程度在于制度的缺失,如缺乏更加完善的宏观政策与标准规范的指导。因此,制度完善可从以下两方面着手。

1.强化政策法规引导。一方面,出台鼓励档案机构开放数据的政策,明确档案开放数据资源在整体数据资源体系建设中的重要地位。包括为数据开放提供支持和资源、设立激励机制、明确具体的数据开放计划以及构建数据开放指标等。这能为档案机构提供积极的推动力,促进数据开放的意愿和行动。另一方面,政策法规需要用于推进不同地区、领域、层级档案开放数据建设的一体化,实现不同数据平台的互联互通,更要推动档案开放数据资源在建设过程中就有意识地融入整体数据资源体系建设,据此精神制定适应性的战略、规划与实施方案,实现完善统一的数据资源整合。此外,建立档案开放数据资源的管理框架。通过相关法规与指导性文件,明确档案开放数据的责任主体与组织架构,明确档案开放数据资源的管理范围、内容和规则。

2.健全标准规范。为了实现优质的资源建设,完善相关元数据标准和数据格式规范极为必要。元数据是描述数据资源特征和属性的信息,统一的元数据标准可以提高数据的可用性,而统一的数据格式规范有助于不同数据源的数据集成和共享。对于元数据标准而言,需要在深入了解和借鉴现有元数据标准的基础上,根据需求与特点,尽可能全面与完善地描述档案资源最为重要和常用的核心元数据元素,并采用统一的协议与接口,以便实现不同系统之间的元数据交换和共享。同时,档案开放数据相关的流程、保障等同样需要标准规范的支持,如数据分级分类、开放平台、开放流程、质量要求等。

(二)深化主体参与和协同

档案开放数据资源建设既涉及各类档案机构,也同其他的利益相关者关联,他们的协同程度一定程度上决定了行动广度、深度与效果。因此,需要针对档案开放数据资源建设中的各方主体提出相应的优化建议。

1.推动档案机构的全面参与。档案主管部门、档案馆等档案机构也有着不同的档案管理分工,档案机构的协同并进是档案数据资源得以建设的根本。一方面,不同类型的档案机构均需要开放各自的数据,参与开放数据的整体行动之中;另一方面,依据各自职责发挥档案数据资源建设的作用,例如,档案馆要合规地充分开发与发布数据,档案主管部门要加强政策与规范引导。

2.实现多元主体协同。协作层次体现为三个方面。第一,档案馆之间的协同。具体而言,地方档案馆应在相关政策与标准规范的指导之下,开展开放数据的业务学习,明确开放数据的共识与共同的流程与质量要求,在数据描述、元数据、编码规则等方面达成一致,在相关政策的指导之下积极与同级档案馆进行协作。此外,可以搭建档案馆之间协同合作的通道,如协作性的数字档案管理系统或数据共享平台,提供共享文档、协同编辑、数据集成、内容交流等功能,促进档案馆之间的协同合作。第二,各类档案机构之间的相互协同,主要考虑档案馆与档案局的分工。档案馆与档案局同时肩负数据资源体系建设责任,但在实际建设中需考虑自身数据资源的特点,明确作为数据发布者的开放责任,开放不同类型的数据资源。例如,档案馆更多进行特色馆藏资源开放,实现馆藏资源价值最大化;档案局则更多开放在档案行政管理中形成的机构业务数据,更是要在政策与指导监督上发挥作用。第三,深化多方参与协作。在我国目前政务数据一体化的大政方针之下,档案机构,乃至整个公共数据开放活动的利益相关者如档案形成机构、数据管理机构、社会各方,都应共建协作框架。例如,档案机构、数据管理机构、业务机构可建立跨部门的合作机制,包括定期召开会议、成立工作组或项目组等。通过提供一个沟通和协调的平台,促进档案机构与数据管理部门间的互动与合作。又如,在当下数据管理机构作为开放数据主导者的背景下,档案机构可从数据资源质量要求、管理经验等方面进行参与。

(三)推进档案开放数据资源对接融通

在实践中,我国档案开放数据资源建设互通不足,尤其是缺乏集成性或连通性的平台集群建设。因此,优化方向要着眼于资源的互通。

1.推动公共数据开放平台与档案机构官网的连接。档案机构官网作为档案资源的主要发布和展示平台,在数据开放方面扮演重要的角色。首先,档案机构官网可优化开放平台及其架构,在资源开放层面对标公共数据开放平台,如数据格式、元数据标准和数据上传流程与要求等,有助于确保数据在这两类平台中的一致性和可互操作性。其次,需要进行数据整合清洗工作,解决不同数据源的数据冲突问题,处理重复、缺失或不准确的数据,从而提高数据质量,使其符合共同的标准和要求。最后,应建立数据链接和索引机制,将数字档案馆中的数据资源与公共数据开放平台进行连接。这可以通过公共数据开放平台和档案机构官网约定一种统一的标识符来实现。

2.实现公共数据开放平台与数字档案馆的对接。数字档案馆作为数字化档案资源的存储和管理平台,承载着重要的数据资源。实现公共数据开放平台与数字档案馆的对接,可以整合并向用户开放数字档案资源,提高档案资源的可利用性和可访问性。具体而言,数字档案馆同样需做到进行数据清洗和标准化以及数据链接。但与档案机构官网的不同之处在于,数字档案馆需要建立授权与权限管理机制,确保敏感和受限制的档案数据得到适当的保护。公共数据平台对相关数据的权限管理一般按照无条件开放、依申请开放、不允许开放三个级别进行管理,因此在实现平台对接的过程中,应同时考虑数据权限的对接,尤其是数字档案馆也应在权限设置方面向公共数据开放平台寻求参考,根据对当前档案數据的权限要求,统一访问控制和数据权限规则,确保数据权限设置上的有效对接。

(四)完备档案开放数据资源建设流程

从现实来看,各地档案机构未充分建立可供参考的系统化、标准化流程,可从以下几个方面进行完备。

1.建构系统化流程。这涉及档案开放数据的全过程活动,从数据筛选、准备,到发布和更新,要形成一套清晰、规范的流程。这样的流程应该覆盖从数据采集、处理、清洗、标准化、元数据管理、访问控制、发布和更新等环节。系统化流程的建立可以确保数据质量和一致性,降低数据处理的复杂度和错误率,提高数据的可用性和可信度。同时,它还有助于规范档案开放数据的发布和更新,以及数据权限的控制和管理。

2.强化标准化流程。这是指基于一定的规范和标准,对档案开放数据的处理和管理进行优化。这样的流程应该建立在相关的数据标准、元数据标准和数据交换格式等基础上。标准化流程的建立可以提高数据的互操作性和一致性,使不同档案机构和平台之间的数据能够无缝集成和共享。它还有助于增加用户对数据的理解和使用的便捷性,提高数据的可发现性和可重用性。

3.完备流程设计。在具体的流程设计中,主要但不限于以下几个方面。第一,明确流程环节和责任主体。确定涉及档案开放数据的各个环节,明确每个环节的具体工作内容以及相关责任主体,确保数据开放流程的连贯性和工作的顺畅进行。第二,优化数据质量管理。制定数据质量管理规范和流程,包括数据清洗、校验、纠错和质量评估等环节,保证数据的准确性、完整性和及时性。第三,设计元数据管理流程。制定元数据的录入、管理和维护流程,确保数据资源的描述和搜索能力。尤其需要对元数据的格式和内容进行标准化,提高数据的互操作性和可用性。第四,规范访问控制和权限管理。建立适应开放数据资源特点的访问控制和权限管理规范,确保数据的安全性和隐私保护,明确对不同数据类型和敏感数据的访问限制和权限要求,并形成统一化的规定。第五,加强监控和持续改进。建立流程监控机制,对流程环节进行监控和评估,及时发现和解决问题。持续改进流程,根据用户反馈和需求,不断优化流程,提高效率和用户满意度。

五、结语

本文从整体性视角对我国档案开放数据资源的建设进展进行了调查与分析,明确了当前建设中存在的问题并提供了相应的优化建议。限于本文主要依靠调查分析来明确当前的建设进展与优化方向,因此更为具体的建设策略与方案的提出需要更加细致的调查研究与理论分析;同时,档案开放数据资源建设需要进一步考虑制度、平台、主体与流程的多方面建设与协调。这些方向都呈现为广阔的研究空间,有待未来更加系统与全面地研究。

注释及参考文献:

[1]董芳菲.开放数据环境下新西兰档案馆的角色定位及其启示[J].档案与建设,2018(10):24-28;23.

[2]曹筠慧,管先海,孙洋洋.基于大数据时代的档案价值及其开发利用探究[J].档案管理,2017(1):27-29.

[3]金波,陈坚,李佳男,等.大数据时代档案数据资源整合探究[J].档案与建设,2022(9):18-23.

[4]唐长乐,王明明.我国档案开放数据研究:基于政府数据开放平台的调查[J].浙江档案,2022(1):44-47.

[5]黄新平,朱思媛.数字医疗时代健康档案数据开放共享机制研究[J].北京档案,2022(9):9-13.

[6]代林序,熊小芳,陈淑涵,等.档案机构开放档案数据的实践策略研究:以美国国家档案与文件署为例[J].档案与建设,2023(5):52-56.

[7]马海群.档案开放数据的发展路径及政策框架构建研究[J].档案学通讯,2017(3):50-56.

[8]胡大伟.国有档案开放中个人信息处理活动的法理逻辑及规范架构[J].档案学研究,2023(2):59-66.

[9]王协舟,尹鑫.英美法系国家档案开放数据法律与政策调研及经验借鉴:基于文献、文本和案例的省思[J].档案学通讯,2019(4):48-57.

[10]尹哲.区域性开放档案数字资源共享问题的思考[J].北京档案,2020(7):30-32.

[11] World Wide Web Foundation.Open Data Barometer Global Report[EB/OL].[2023-08-04].http://opendatabarometer.org/doc/leadersEdition/ODBleadersEdition-Report.pdf.

[12]郑磊,吕文增.地方政府开放数据的评估框架与发现[J].图书情报工作,2018,62(22):32-44.

[13]朱晓峰,盛天祺,程琳.服务接触视角下政府数据开放平台的评估框架与实效研究[J].电子政务,2021(10):2-14.

[14]林平,何思奇,段尧清.数据与用户视角下政府开放数据服务水平评价研究[J].图书情报工作,2020,64(2):23-29.

作者单位:中国人民大学信息资源管理学院