语文单元教学中学习任务结构化的建构策略

王恺婧 孙洪伟

摘要:建构结构化的学习任务在语文教学中至关重要。教师应立足单元整体,将单元课文进行梳理整合,确立以素养为导向、以情境为载体的结构化任务主题,搭建核心问题与支线问题相结合的驱动问题,设计横向联动与纵向进阶相适应的结构化学习方式,形成具有真实主题情境、问题抓手和多样学习方式的知识结构体。

关键词:单元教学;结构化;学习任务;建构策略

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)指出,“设计语文学习任务,要围绕特定学习主题,确定具有内在逻辑关联的语文实践活动”,强调了语文学习任务群应具有一定的逻辑性结构。然而,在传统教学中,教师的“教”呈现出提问零碎化现象,学生的“学”存在学习遗忘快、知识难成体系的问题。为解决此类问题,教师应基于新课标要求,在语文单元教学中建构结构化的学习任务群。笔者以统编版语文教材三年级上册第二单元为例,从任务主题结构化、驱动问题结构化、学习方式结构化三方面探讨如何在语文单元教学中重组知识结构,建构结构化的学习任务群。

一、任务主题结构化

统编版语文教材的单元设计随着单篇课文的序列编排,单元整体呈现“从具体到抽象”的认知结构化特征。每一课的学习任务主题应当在大单元主题的引领下,以结构化的方式编排,形成任务总体框架。学习任务主题结构化设计应以核心素养为导向,以真实情境为载体。

(一)以核心素养为导向

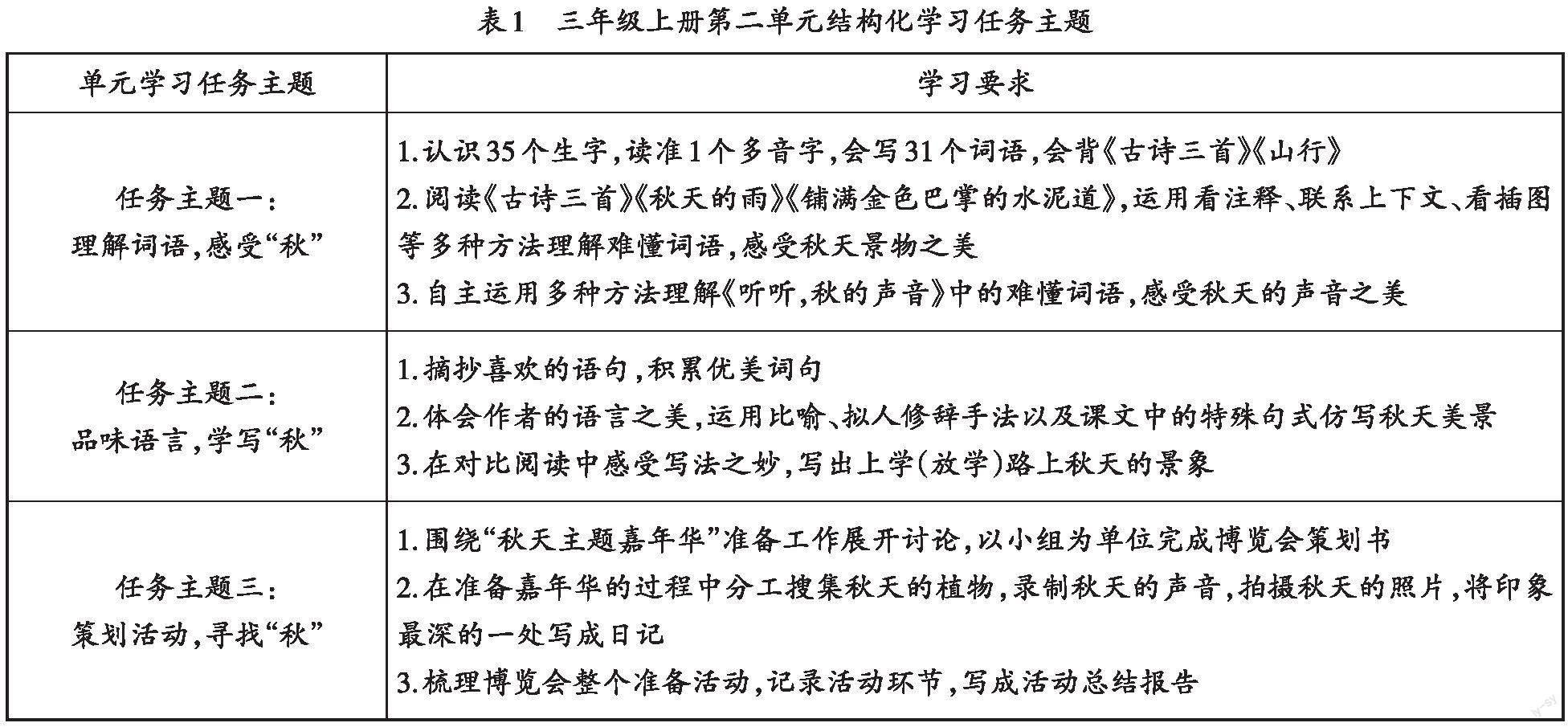

新课标明确指出,语文课程应立足于学生核心素养发展,学习任务主题结构化设计首先应以核心素养为导向。以统编版语文教材三年级上册第二单元为例,其单元主题是“金秋时节”。从语文要素“运用多种方法理解难懂的词语”、课文内容以及课后习题的“仿写”与“练笔”中不难发现,本单元侧重指向“语言运用”与“审美创造”的核心素养培育。以这两个核心素养为导向,教师可以细化结构化的单元学习任务主题,如下页表1所示。

其中,任务主题一属于“识记、理解”认知水平,指向“语言运用”。任务主题二属于“应用”认知水平,指向“审美创造”。任务主题三是将“习作”再加工,使其形成实践活动,属于“创造、综合”认知水平,指向“审美创造”。所以,教师在教学本单元中的单篇文本时,可以有方向地指导学生积累文质兼美的素材,训练学生的语言运用能力,丰富学生的审美体验,使其学会用语言文字表现美、创造美。

(二)以真实情境为载体

新课标提出,教师要创设学习情境,将情境作为语言实践的载体。任务主题的结构化设计还应以真实情境为载体,将抽象的单元知识概念分布于可供学生操作的情境中,这样的情境贯穿整个单元教学,在单篇课文的教学中呈现不同的样态,具有一定的层次性。

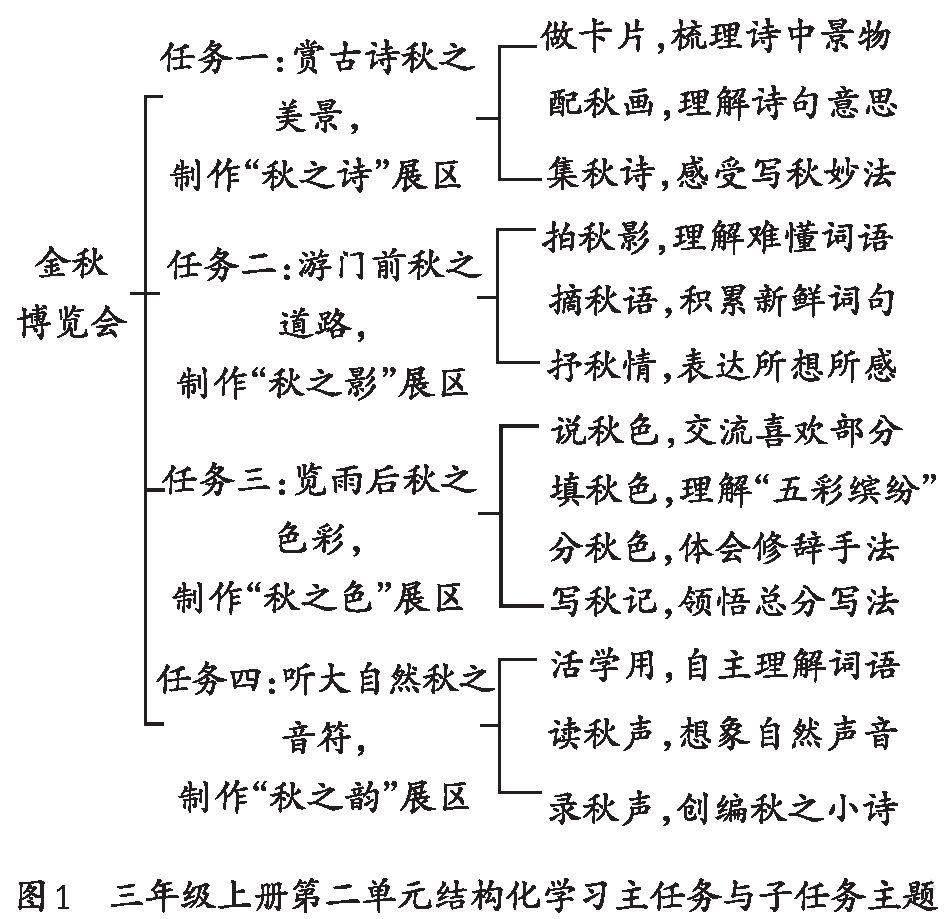

结合“金秋时节”这一单元主题,教师可先创设名为“金秋博览会”的单元任务大情境,再根据四篇课文的内容,分设“秋之诗”展区、“秋之影”展区、“秋之色”展区和“秋之韵”展区四个小情境,确立单篇课文任务主题。最后,依据每一课的教学目标,将单篇课文任务主题细化为若干子任务主题,鼓励学生化身为小设计师,完成展区的制作任务(见图1)。

二、驱动问题结构化

如果说任务主题指向的是“学什么”,那么驱动

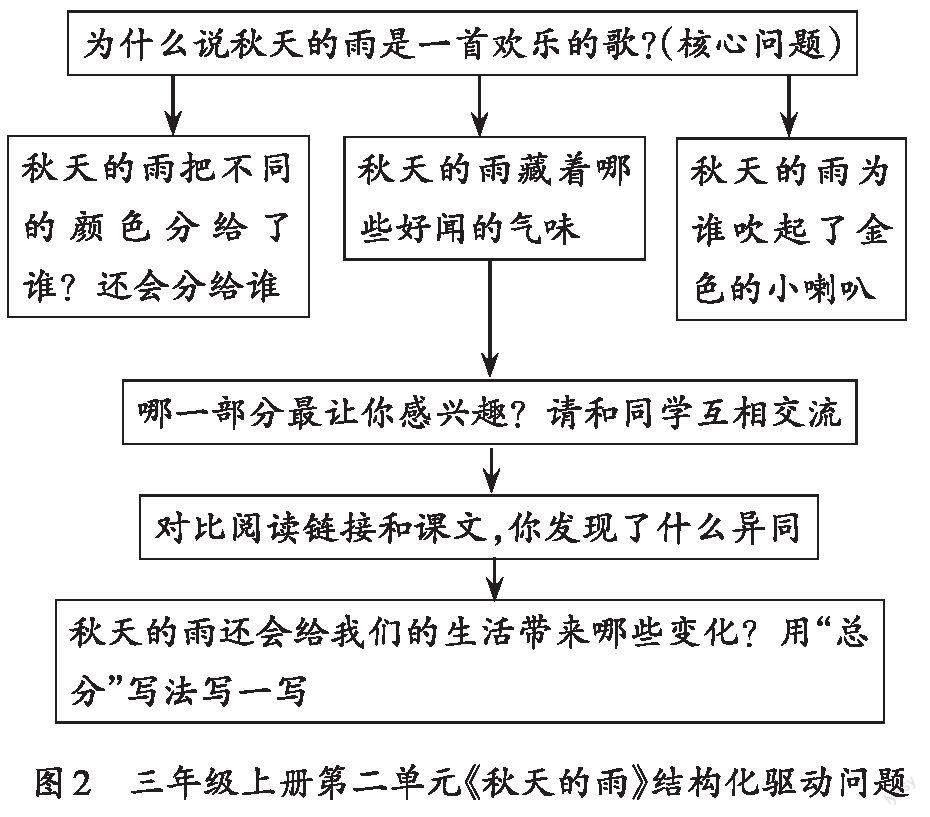

问题指向的就是“教什么”,为教师的“教”搭建了提问结构支架。教师可以将单篇课文中的驱动概念和主要引导问题关联起来,设计出单篇课文的驱动问题,它由一个核心问题与3~6个支线问题组合而成,共同搭建起教学中提问的支架。

(一)核心问题引领性

为防止教学提问过于零散,教师在教学时需要确立一个引领性的核心问题。核心问题一般是对课文主要内容或主要语言形式的提问,具有提纲挈领的作用且贯穿教学始终,所有学习任务都围绕其展开。核心问题可以根据课文的中心主题或主旨句来确立。

例如,在教学《古诗三首》一课时,教师可以根据古诗主题“秋天”确立核心问题——“你从哪些地方发现古诗描写的是秋天的景象?”每首诗的学习任务都可以围绕这一问题展开,教师要引导学生深入研读古诗,结合注释理解词语意思,并将诗句串联起来,想象古诗所写的秋天画面。在教学《铺满金色巴掌的水泥道》一课时,教师可以根据课文主旨句“门前的水泥道真美啊”确立“门前的水泥道到底美在哪里”这一核心问题,引导学生发现美在“天空”,美在水泥道上的“梧桐落叶”,更美在上学路上的“心情”,探索每一處景物的特点,感受作者看到景物时的愉悦,进而对文章建立全面的感知。

确立引领性的核心问题,有助于教师厘清教学思路,把握正确的教学方向,帮助学生养成“由点到面”“由整体到局部”的规律性思维习惯,提高课堂效率,也使语文学习任务化“零”为“整”。

(二)支线问题深度性

有了核心问题的引导,教师便可以根据课后习题和语文要素搭建有一定深度的支线问题。支线问题是直击教学重难点的有价值问题,它将学生的目光转移至对词、句、段的精读中,引导学生深度理解文本,学会迁移运用。

以《秋天的雨》为例(如图2),教师可根据核心问题“为什么说秋天的雨是一首欢乐的歌”,搭建起并联的支线问题“秋天的雨把不同的颜色分给了谁?”“秋天的雨藏着哪些好闻的气味?”“秋天的雨为谁吹起了金色的小喇叭?”将学习任务引入课文的每一段,引导学生理解每一段的内容,结合具体语句理解难懂的词语,深度品味语言形式之美,学会仿写。最后的两个支线问题对课文进行拓展延伸,通过对比阅读,帮助学生理解全文的“总—分—总”结构及段落的“总—分”结构,进而形成写作的结构意识。这些支线问题有效体现了语文要素“运用多种方法理解难懂词语”,为“学会写日记”做铺垫。

支线问题的搭建将学习任务引向深层,落实了语文要素与教学重难点,培养了学生的文本细读能力,拓展了语文学习的思维深度。

三、学习方式结构化

在任务主题和驱动问题的指引下,教师可以继续探索“怎么学”,即学习方式。教师可以从横向与纵向两个维度入手,采用多样化的学习方式,将小组合作探究学习与跨媒介“智慧学习”有机结合,形成结构化的学习体系。

(一)横向融合联动

从横向来看,教师要注重学习任务中学习方式的内在融合性与联动性。学习方式的采用应当与任务主题、驱动问题紧密关联,一一对应。

以《秋天的雨》为例,教师可结合任务主题“制作‘秋之色展区”,依据子任务主题和驱动问题,采用“说一说”“填一填”“仿一仿”“写一写”的学习方式,此三者一一对应,共同指向语文要素与课后习题(如下页表2)。

这种结构化的学习方式体现了单元教学内部的融通性与关联性,覆盖各方面的训练,综合发展了学生的语言运用、思维能力和审美创造等素养。

(二)纵向进阶发展

从纵向来看,设计学习方式要注重梯度性与进阶性,从教师引导向自主合作探究学习过渡,从单一向综合使用外部资源过渡。正如新课标所指出的,要关注学习任務的连续性与差异性,引导学生在解决问题的过程中发展未来在学习和生活中所需的基本素养。

以三年级上册第二单元为例,教师应在前三篇课文中采用“看注释”“结合生活实际”“联系上下文”等学习方法,引导学生理解难懂词语;在第四篇课文《听听,秋的声音》中,引导学生自主运用方法理解词语。在达成写作要素“学习写日记”时,教师可在前三篇课文中搭建写作支架,教学生练写片段;而到第四篇课文《听听,秋的声音》时,教师可采用“跨媒介学习”的学习方式,鼓励学生在大自然中录制秋的声音并配上小诗,最后将录制的诗朗诵音频上传到播音平台上共享交流。像这样应用跨媒介的信息元素,可以构建更深层的学习样态。

学完所有课文后,教师可组织一场“秋天主题嘉年华”实践活动,实现学生小组合作探究学习,完成“个性化学习”(如表3)。

纵向进阶的结构化学习方式体现了由浅入深的学习梯度,实现了连续性与差异性、整体性与层次性相统一,使学生在“学”中锻炼了社会生活能力。

语文单元教学实践中,学习任务结构化的探索任重道远,教师应当深入研读文本,重组知识结构,设计出合理、可行的结构化学习任务,切实提升学生的语文核心素养。

参考文献:

[1]刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022.

[2]刘茂勇.语文主题性学习任务结构化设计的应然样态[J].教学与管理,2022(29).