三阶五环:小学语文阅读教学的创新设计与实施

黄芳

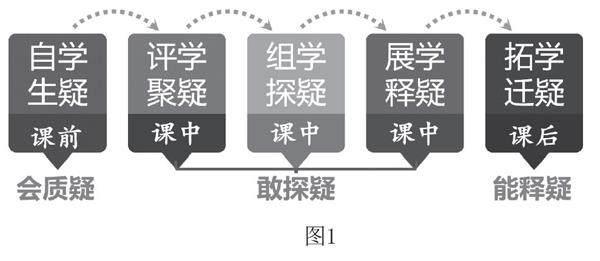

学科核心素养的培养是新时代教育提出的新目标、新要求。在这一新背景下,语文阅读教学中通过“三阶五环”模式建构,改变传统讲授模式,有利于促进学生形成会质疑、敢探疑、能释疑的学习活动方式,提升思维的活跃度、语言应用的灵活度、主动探究的深入度,最终培养学生语文核心素养。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》,倡导改变语文学习方式,开展语文综合性学习,培养学生主动探究和创新精神,作为一线教师在学教变革实施中,必然会遇到学情障碍。

1 學情现状——小学语文阅读教学“三等”学习现状

1.1 被动等问题——全班学生等着教师问

受传统教学模式的影响,没有将学生作为学习阅读的主体,教师在课堂的主导地位太强烈,全班学生等着教师提问,“师问生答”推动阅读教学进行。推进学教变革,教师创设情境,让学生在情境中主动提出问题,发现绝大多数学生根本不会提问,个别能提出问题的学生,一旦提出来,后面站起来的学生都提出和第一位学生相近的问题。

1.2 懈怠等引导——部分学生等着别人讲

在语文阅读教学中,学生喜欢回答一些非常浅层次的问题、没有技术含量的问题,学生手举得像雨后春笋,一个比一个高。但是一旦遇到具有一定思维含量的挑战性问题,全班立即鸦雀无声。教师和大多数同学都在等“关键人物”站起来,课堂陷入一种沉寂尴尬的氛围。

1.3 抬头等答案——多数学生等着答案出

在课堂阅读讲评和阅读练习反馈时,几乎没有学生主动对教师提出质疑,更多的学生也不会主动订正自己的错误。三分之二以上的学生都等着教师讲出答案,再把标准答案抄下来,“复印机”式订正错误,让教师对自己的教学产生一丝担忧。

基于以上问题,笔者发现学生在阅读教学中没有主动提问题的习惯,也不积极思考问题,更少有尝试自己解答问题的动力,进行深入的分析。

2 学情归因——小学语文阅读教学“三等”背后的“三缺”

2.1 教师强势主导教学,师问生答模式让学生质疑精神缺失

知识本位的小学语文阅读教学,教师在课堂中强势地主导教学,也习惯于教师问学生答的课堂模式。为了让学生掌握语文知识,一般都设计一些基于知识掌握的浅层问题,很少给学生根据创设情境提出自己的问题机会。师问生答的教学方式,教师更多通过问题提出,了解学生知识掌握情况。所有问题都是课前预设好,答案基本上是标准答案,这样的阅读教学一般比较顺畅,不会出现“翻车”状况,整个教学进度完全在教师掌控之中,长此以往,学生必将丧失质疑精神,更不敢挑战教师在知识方面的权威。

2.2 学习活动以听为主,师讲生听活动使学生探疑思维缺乏

教师完全从教的视角设计阅读教学,对应课堂中教师讲的时间占比非常大,课堂变成讲堂,学生变成听众,单一的教学活动使学生思维处于低阶。要让学生能主动分析问题,必须设置适合的学习活动,让学生主动探究,手动起来、脑动起来,让学生在自己的认知基础上开启实践活动,积累解决问题的经验。教师讲解学生听讲的教学模式无法培养学生探究解决问题的思维,也没有相应主动探究问题的经验。

2.3 学习结果以分为上,追求标准答案让学生解疑经验缺少

当前教学功利成分非常严重,无论是教师还是学生,学习追求的目标是取得好的成绩,在考试中拿到更高的分数。基于这个目标,教师通过反复作业和试卷训练,让学生反复识记和掌握标准答案。教师评价学习结果也是用统一的答案来判断学生学习效果。作业中少有开放性的问题让学生思考,也没有给学生试错与改错的机会。所有解决疑问过程都是以记忆标准答案和规范解题过程为主,学生基于自身学习经验,主动地解决疑问的过程非常少,也缺少相应的经验。

基于以上分析,在小学语文阅读教学中建构“三阶五环”模式,以引导学生会质疑,敢探疑,能释疑。

3 理性思考

3.1 概念阐释

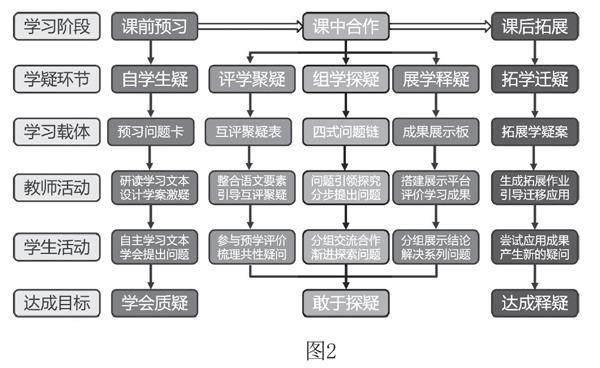

三阶是阅读教学的三个推进阶段,分别为课前自学——课中组学——课后拓学,会质疑——敢探疑——能释疑,也是学生解决疑难问题的三个阶梯。五环是指学习流程的五个环节,分别为自学生疑——评学聚疑——组学探疑——展学释疑——拓学迁疑。

3.2 实践意义

义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言环境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。语文阅读教学不仅要有“语文味”,还需要“思维力”,两者是语文学习中的两驾马车,缺一不可。只有兼顾、共存、发展,才能让学生的学科素养和综合素养得到提升。没有深度思维的课堂,语文阅读教学就失去了厚度和力度,学生所掌握到的知识和能力就局限于表面。“学·疑”能够帮助教师转变阅读教学模式,激发学生的学习兴趣,促进学生思维能力的生成和发展。

4 实践操作

4.1 课前引导自主预习,“一案一表”激起质疑热潮

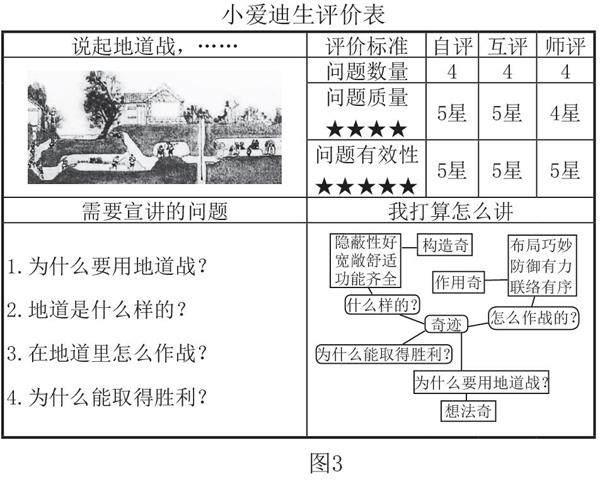

面对学生不会提问,也没有质疑的欲望,爱因斯坦曾说,“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”因为解决问题也许仅是技能而已,而提出新的问题,却需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。语文的学习也需要学生有主动质疑意识,也要培养学生提出问题的能力。在学教变革中,教师研读文本后,为学生设计出适合提出问题的支架,也要开辟出“问题生长的土壤”。首先在预习学案中,给学生提供更多的学习资源,同时给学生需要完成的任务。以任务为驱动,让学生在完成任务过程中产生困惑,自然而然地提出自己的问题,同时也设置“小爱迪生评价表”——专门来评价学生提出问题的个数、问题的质量、问题的有效性等指标。在学案支撑引导和评价牵引下,学生开始从提简单浅层的问题,到提出深度问题;从个别学生提问到绝大多数学生开始提问的转变,课前就把学生思维激活,循序渐进地把班级质疑的“火”越烧越旺。

【案例呈现】《冀中的地道战》这是一篇历史背景距离学生非常遥远的课文,如果没有充分的预习感知,学生又是被教师带动向前,为避免出现语文课堂“三等”情况,特设置了如下的学前任务:(1)观看地道战的电影;(2)如果你是冀中地道战博物馆的宣讲员,你觉得哪些内容是需要给参观者讲清楚的;(3)你打算怎么讲?

通过任务情境的创设,激发学生参与的动力,学生在观看电影和自学课文后,普遍觉得如下问题需要进行宣讲:冀中是什么意思,在什么地方?为什么要在地道战内作战?地道內又是怎么打的?为什么在冀中这个地方有地道战?地道战的敌人是谁,中国人最后打赢了吗?…… 借助任务,自学生疑,充分激发学生的探究意识,这样在后续的课堂学习中,学生由单纯的听课者,转变为带着任务的自主学习参与者。

图3

【案例反思】结合情境设置,把自学生疑变成红色宣讲任务。借助影片和课文内容的自学,既锻炼学生的质疑探究能力、语言表达能力,又促进学生对本文深入地理解。小爱迪生评价表具体的内容设置因课而不同,但是评价标准基本不变,导向学生多提问,提好问,会提问,使学生成为课堂的主人,让学生对自己的学习负起更多的责任。

4.2 课中合作交流探究,“一板四式”掀起探疑波浪

为了改变学生在阅读教学中“等讲解”的听课习惯,从被动听课转向主动探究,引导学生主动探究问题答案。探疑过程一般分三个步骤:第一步运用“聚疑板”引导学生把自己心中的疑问写在一个小黑板上,教师发现个性问题和共性问题;第二步设计“四式问题链”,引导学生一步步地探究问题;第三步让大家把探究的结论展示出来。让学生经历完整的探究问题的过程,交流合作中找到问题的答案。

(1)开展预学成果评价,汇聚共性疑问

通过课前独立预习,每个学生都有自己的预习成果和个性疑问,上课第一环节组织小组合作学习,让每个小组相互评价预习成果。并讨论出大家共同疑问点,教师把这些疑问填写到聚疑单中,把下一步团队合作“靶心”(共性疑问)立起来。

【案例呈现】在《麻雀》一课中,教师课前批阅了学生的预学问题卡,发现学生提出的问题,主要集中在针对课文内容上以及课文写法上。教师将学生的问题梳理、整合、汇总形成了如图4聚疑单。

聚疑单上的问题有难有易,教师引导学生以小组讨论的形式解决问题。最终,通过探讨学生把问题聚焦在指向文章写法的问题——“作者是如何把老麻雀勇敢地保护小麻雀的情节写清楚的?”而这个问题,恰恰就是涵盖了老麻雀一系列的表现,也是统领全文的一个主线。于是,接下来的课堂教学就顺理成章地围绕这一个大问题展开。

(2)设计“四式问题链”,引导渐进探究

阅读教学中“学·疑”体现,“疑”是先导、关键。紧扣学生的认知冲突,“疑”既可来源于学生自学产生的疑问,也可以是教师预设的、引导学生聚焦的问题。找到学生共同疑问后,教师不能做甩手掌柜,必须设计好一个个问题,给学生找到探究疑问答案的脚手架。笔者在实践过程中,一般会设计四种不同的问题链。通过梳理、整合,可以把零碎的、散乱的问题序列化,形成“问题链网”,不同的问题链采用不同的解决途径。

①并列式问题链:任务自主可选,节约时间成本

并列式问题链是指问题与问题之间是平行关系,问题相对独立,不分主次,问题处理可以不分先后顺序。这一类型的问题链通常适用于对一个命题横向多维度研究(多种表征方式)或者知识的对比辨析之际。它的结构一般如图5。

并列式问题链可采用分组合作学习进行,各小组领取并列式问题链下的其中一个问题,展开探究寻求问题解决的途径,然后在集体汇报环节,着重就本组探讨的问题给出解决方法。其余小组在听取汇报的过程中,也同时了解了另外几个问题的解决方法,这样的学习形式,既可以打开思维的广度,也可以节约有限的课堂学习时间。

【案例呈现】并列式探究共学和互学

如《美丽的小兴安岭》一文,我们抓住怎样体现小兴安岭是“美丽的大花园”和“巨大的宝库”这两组关键词,让小组选择解决其中的一个问题,展开讨论学习,从文本中找到证明依据。同理,我们在学习《海底世界》一课,我们抓住课文中心句“海底真是个景色奇异、物产丰富的世界。”各小组在景色奇异和物产丰富两个问题选项中选择其一,开展合作探究学习。

这种以“点”拓展的问题解决途径,有时也适用于在解决同一个问题下,多样的问题解决路径,以丰厚问题的答案。

②递进式问题链:逐级解决问题,思维推向深处

递进式问题链是指问题与问题之间是递进关系,前一问题的解决为后一个问题服务,问题逐渐由浅层次走向深层次。此类型的问题链用于对命题或概念的纵向探究或者逐步抽象到一般化问题时,这和人类认识事物的顺序一致。它的结构一般如图6。

递进式问题链中的问题设计要有梯度,还需关注到不同思维层次的学生,设计恰当的思考空间,为思维多样性提供可能。在课堂操作中,教师引导学生分层次解决难度逐级提升的问题,要把控课堂节奏。在解决逐级提升的问题中,教师可选择有启发思维的问题,引导小组开展合作探究,在共同解决一个问题后,再解决下一个问题,区别于并列式问题链的多问题并行解决的方式。

【案例呈现】递进式问题链促学《七颗钻石》

教师在学生自学生疑的基础上,引导聚疑以下问题:水罐发生了哪些变化?为什么水罐会有这么神奇的变化呢?从水罐的变化中,你发现了什么?为什么水罐变得越来越有价值?故事结尾,为什么七颗钻石最后变成了挂在天上的星星?在层层递进的问题中,学生充分地阅读对话、情感体验、人文熏陶,把思维推向深处。

③辐射式问题链:问题多元发散,打开思维广度

与并列式问题链不一样,辐射式问题链是指由一个问题辐射出一系列相关问题,相关子问题间可以是独立的也可以是相关的。此类型问题链有利于培养学生思维的发散性。辐射式问题链也可采用分组合作学习进行,各小组根据主问题设计,探究寻求问题解决的途径,各路径可以是重合的,也可以是各具创意的,然后在集体汇报后,使问题的解决方案尽量完善。

【案例呈现】辐射式问题链发散思维

如《草船借箭》一文,设计核心问题“诸葛亮在和周瑜立军令状前,到底想到过什么?”学生经过小组研读后得出一系列的结论,如周瑜要借机暗算;鲁肃会帮忙;曹操多疑不会出兵,只会放箭;天会有雾;江水东流;等等。

④风铃式问题链:问题层级提升,梳理知识结构

这是并列式问题链和辐射式问题链的整合,第一层级问题与问题之间是并列关系,第二层级问题是第一层级延伸的系列问题。此类型问题链适用于复习阶段帮助学生梳理知识结构,形成整体印象。

4.3 举行结论分享活动,达成释疑共识

通过“四式问题链”的引导,学生小组合作探究疑问,每个小组都有自己的探究结论,教师必须组织学生进行结论分享活动。把小组探究的结论讲出来,同时让学生进行评价和小辩论活动,达成大家的共识,基本完成疑问的解答,教师进行总结归纳,形成最佳成果。

【案例呈现】如在《小英雄雨来》教学中,如何把握文章的主要内容为教学重点。教师通过指导学生“围绕着主人公雨来发生了哪些事情”制作思维导图。学生理清了文章的六件事情:游泳本领高、上夜校读书、掩護交通员、与鬼子斗争、宁死不屈、机智脱险。依据自己的兴趣点,如加入雨来的心情,体会雨来的品质;加入鬼子的部分,对比体会雨来的形象等,绘制了形式不一的思维导图(见图7),通过这样的“妙招”展示,学生对于文章内容的理解也就更加地全面。

4.4 课后拓展迁移学习,“一案一评”再起释疑暗涌

学生探究好问题答案,形成班级共识不是“学·疑”课堂的终点。释疑的最终点是学生会不会用形成的结论和疑问的答案来解决新的问题。把课堂中学习到的新知识进行迁移应用,实现现学现用、活学活用的效果。课后教师需要定制一个“拓展学习案”,举行拓读、拓写、拓演等活动,让学生在课堂学习基础上,进一步进行独立探究学习,应用课堂学习到的新知识、新方法来解决新的问题。同时教师对学生学习成果进行评价,让“学·疑”延伸到课外的学习。

【案例呈现】还是《冀中的地道战》,在上面学习的基础上,拓展阅读《飞夺泸定桥》,学生沿用本节课从宣讲任务入手质疑的方法,读题自主质疑:什么是飞夺?为什么要夺?战士们是怎么夺的?聚疑后围绕主问题,在文中寻找关键信息,完成文后习题,进行任务宣讲,这样同类型篇目的联系,既检验课堂教学策略实施成效,又落地和提升语文课堂思维训练。

综上所述,在阅读教学中引导学生学会提问、主动探疑、达成释疑的过程是一个长期工程,教师要培植好适合提问的土壤,营造好利于探疑的空气,才能达成学生主动释疑的果实。