贫困地区乡镇青年公务员焦虑的成因机理及组织干预机制

——以安徽宿州为例

房 建

(中共宿州市委党校,安徽 宿州 234000)

贫困地区乡镇青年公务员是乡村振兴的重要支撑,是扶贫攻坚的骨干队伍,更是党执政兴国的后备力量。他们工作在“打通最后一公里”的一线,工作压力和生活压力与日俱增、焦虑问题日益突显。焦虑(anxiety)是一种伴随着某种不祥预感而产生的令人不愉快的情绪,是一种复杂的情绪状态,包含有紧张、不安、惧怕、愤怒、烦躁、压抑等情绪体验[1]。焦虑持续累积极易衍化成心理和情绪上的负面效应[2],会严重影响人的身心健康、工作情绪、工作效能,甚至会酿成个人和家庭的悲剧[3]。从理论视阈简述焦虑成因:一是归因理论,Kelley(凯利)和Jones(琼斯)、海德、韦纳等的观点归纳为内在个人因素和外在刺激因素[4]。不同的归因将引起青年公务员程度不同的焦虑。二是社会支持理论,Raschke、Pattison和Cutrona等观点归纳为当个体处于困境时,接受来自他人的关心和支持的感受和反馈,能够维护和保持心理的健康[5]。三是个体与环境匹配理论,Cooper等的观点归纳为当个体的主观动机或愿望与客观环境所提供的满足(工资、待遇、地位等)产生矛盾时会造成个体的心理焦虑,两者不相匹配度越大,个体焦虑情绪越大[6]。笔者以贫困地区安徽省宿州市百余个乡镇千余名青年公务员为调查样本,依据Sloan和Cooper等OSI模型设计焦虑调查问卷,采用SPSS 17.0对问卷数据计量测查分析,在组织视阈下分析贫困地区乡镇青年公务员焦虑的成因机理,探讨纾解干预机制。

一、贫困地区乡镇青年公务员焦虑困境的主要特征

宿州市地处苏鲁豫皖交界的黄淮平原,所辖县区均为扶贫开发工作重点县区。全市百余个乡镇中共有2 616名乡镇公务员,其中37岁及以下1 005名(男性558名、女性447名),占总数的38.42%。课题组通过组织部门向37岁及以下青年公务员发放1005份调查问卷,回收有效问卷943份,有效问卷回收率93.8%。调查问卷表依据Sloan和Cooper等OSI模型设计焦虑变量。构建三个主成分变量(工作、生活、思想)和十五项因子变量的焦虑指标体系。统计采用SPSS17.0软件计量包对有效问卷数据描述性分析处理,以5级评分(4分=重度焦虑、3分=中度焦虑、2分=轻度焦虑、1分=微度焦虑、0分=没有焦虑。用焦虑强度描述焦虑主体焦虑程度的心理变量)计量乡镇青年公务员焦虑程度。

(一)工作状况与焦虑困境特征

从表1可看出,工作状况与焦虑困境的五个空间维度对激化乡镇青年公务员焦虑程度的统计均值排序结果是:工作加班熬夜(均值为3.44);工作任务繁重(均值为3.47);工作锻炼空洞(均值为3.12);工作条件差(均值为2.66);工作技能缺乏(均值为2.63)。工作焦虑程度的聚合(CLUSTER)效度均值,前三项分值均超3,其中“工作任务繁重”均值最高,其数值与工作焦虑困境正相关、是工作焦虑困境中第一重度焦虑源。

表1 工作焦虑困境五个维度的描述性统计结果

表2 生活焦虑困境五个维度的描述性统计结果

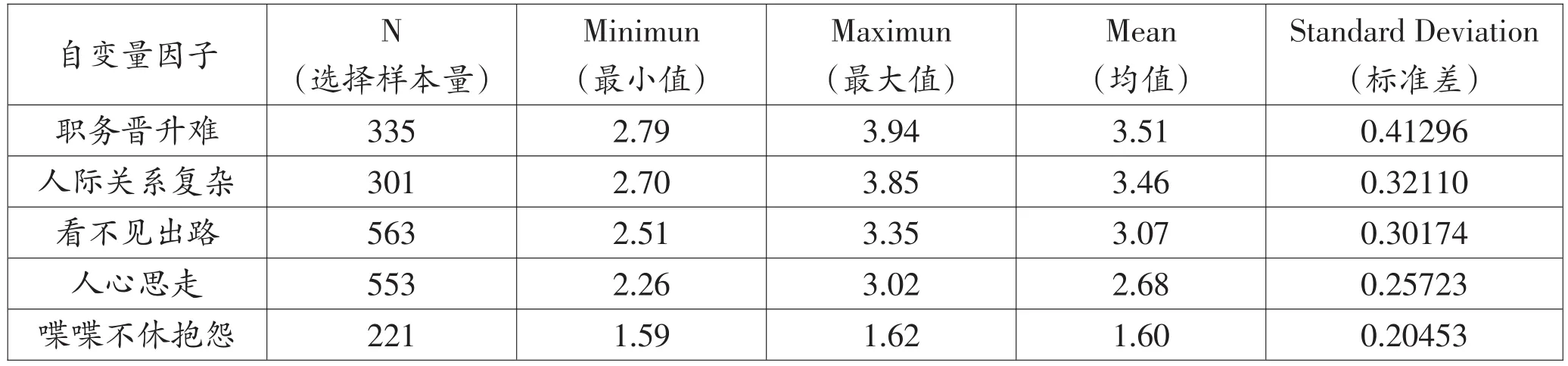

表3 思想焦虑困境五个维度的描述性统计结果

(二)生活状况与焦虑困境特征

从表2可看出,生活状况与焦虑困境的五个空间维度对激化乡镇青年公务员焦虑程度的统计均值排序结果是:工资待遇低(均值为3.46);生活环境差(均值为3.36);生活交通不便(均值为2.81);找对象难(均值为1.96);照顾不了家庭(均值为1.86)。生活焦虑程度的聚合(CLUSTER)效度均值,前二项分值均超3,其中“收入低”均值最高,其数值与生活焦虑困境正相关、是生活焦虑困境中第一重度焦虑源。

(三)思想状况与焦虑困境特征

从表3可看出,思想状况与焦虑困境的五个空间维度对激化乡镇青年公务员焦虑程度的统计均值排序结果是:职务晋升难(均值为3.51);人际关系复杂(均值为3.46);看不见出路(均值为3.07);人心思走(均值为2.68);喋喋不休抱怨(均值为1.60)。思想焦虑程度的聚合(CLUSTER)效度均值,有三项分值均超3,其中“职务晋升难”均值最高,其数值与思想焦虑困境正相关、是思想焦虑困境中第一重度焦虑源。

通过对乡镇青年公务员工作焦虑、生活焦虑和思想焦虑等主成分变量及因子变量的均值(Mean)和标准偏差值(Std.Deviation)进行描述性统计分析,结论:一是分析验证,依据Sloan等人的OSI模型设计焦虑问卷,是计量分析研究中首选的测度工具。计算的标准差值介于0.10-0.50间(STD越小说明系统测试时的原始数据分布比较集中,一定程度上表明系统更加稳定),显示具有良好的信度和聚合效度[6]。二是计量数值,职务晋升难(Mean=3.51)、工作任务繁重(Mean=3.47)和工资待遇低(Mean=3.46),是贫困地区乡镇青年公务员群体的重度焦虑源,此结论与调研时的预研判基本相同(限于篇幅,没有对描述性的计算分析给予一一呈现)。

二、贫困地区乡镇青年公务员焦虑成因机理解析

组织视角审视贫困地区乡镇青年公务员工作、生活和思想状况引发的焦虑困境计量结果,基于Kelley和Jones、凯利、海德的社会心理焦虑的归因理论学理分析。焦虑起源于内在的个人思想因素和外在的组织体制、组织制度、组织环境因素。

(一)个人思想因素

一是入职动机很大程度上折射出青年公务员理想信念问题。对于“进入公务员队伍的最主要原因”。35.21%的受访对象选择“人生理想”,对于“未来决定你是否留在乡镇公务员队伍的最主要因素”,仅有27.5%的受访对象选择“人生理想”。青年人职业选择可塑性强、期望值高,报考乡镇公务员时的价值取向,初衷不是奉献乡镇、扎根乡村,而是将其当成人生“跳板”,“迂回进入”县以上党政机关。

二是理想与现实环境的巨大落差。入职前的激情昂扬,入职后因为“理想与现实环境”的巨大落差,思想有受挫感。37%受访对象认为,琐事缠身与当初理想志向抱负相去甚远,会产生对现实环境不满而无奈的焦虑[7]。

三是职业荣誉感与认同度低。身处贫困乡镇,进修培训常被上级部门忽略,与群众打交道常得不到尊重,家庭不理解、未婚的“婚恋难”、已婚的“相聚难”“带娃难”“抚养老人难”,许多青年公务员身心疲惫、心神不稳。借调、抽调、跟班学习进城或遴选进入县以上党政机关成为离开乡镇的目标选项。乡镇青年公务员流失过快、在编不在岗问题较为突出,从另一个侧面反映青年公务员尽早离开乡镇情况。

调查结果显示,大多数人最关心的是自身问题,这是思想焦虑产生的最大诱因。只有少数人谈到关心老百姓疾苦、民生和为民服务,令人十分遗憾[8]。乡镇青年公务员正确价值观的再确立刻不容缓[5]。

(二)组织体制因素

贫困地区正处于负重爬坡的关键期,既要解决棘手的“老问题”,又要做好新时代“新答卷”。青年人资历浅、掌握新技术较多,压担超载、角色冲突、官小事多、权小责大,在履责方面存在突出的体制问题。

一是职责不清、任务繁重。在“层层传导”的“压力型”体制下,乡镇“一根针”穿起了上面“千条线”[9]。青年公务员往往首当其冲,承担着大量繁杂、琐碎的工作,既要管天文地理,又要管鸡毛蒜皮[10]。加班熬夜连轴转完成领导随时布置安排的紧急任务已是常态。节假日手机也要24小时开机,随时待命,精神处于高度紧张状态。89%受访对象反映,他们职责界定不清,个个身兼数十职,是多重角色、多项岗位的复合体及叠加责任的担当者,即使“超负荷”也无法驾驭的困境导致精神上的恍惚[11]。

二是职权缺失责任高悬。上级部门一味地将任务向乡镇压、工作向乡镇交,一般乡镇的职责任务多达230多项,但其配套的行政职权等没有及时跟上,而以责定权、权责一致的体制缺失。随着乡镇行政执法权、审批权和财权等在上收而事权逐级下移,呈现出权力在变小、履职责任在变大的非对称关系,无权力又无能力去落实,任务完不成就“刮胡子”、出了问题就“摘帽子”[3]。一些考核排名、一票否决等“利剑高悬”的问责压力,使公务员产生“诚惶诚恐”的焦虑症。

三是用非所学能力恐慌。39.4%受访对象认为自己所学专业与实际工作脱节,因缺乏社会公共事务的管理经验和专业素养,工作抓不住要害,落实中跑偏变形、事倍功半。担当作为有愿望没能力、有想法没办法,心有余而力不足,知识结构和实践能力不匹配。能力的提高完全靠自己在实践中的“滚爬摸打”。公务员最希望得到提升的技能排在首位的是“与群众打交道的方式方法”,做群众工作本领不足成为目前最大的能力短板。

(三)组织制度因素

制度层面也是影响乡镇公务员焦虑的因素之一。乡镇处于政府机构的最底端,也是福利待遇最差的一级。公务员虽然经常加班熬夜,但并没有加班费和工作补贴,薪酬制度欠公平,晋升制度有失公正。

一是收入与付出不对等,薪酬制度欠公平。“阳光工资”制度并没考量地区间经济发展水平差异和个体在能力和实绩方面的异同。虽然近年贫困地区乡镇公务员收入有所提高,但工资纵向比普遍低于县以上党政机关,横向比更低于临近的苏北、鲁南乡镇,在安徽也是排名靠后,收入达不到青年公务员的心理预期,产生相对剥夺感[12]。工资待遇过低产生抬不起头的自卑焦虑情结。

二是晋升渠道单一、“天花板”现象较为突出。截至2017年12月,宿州市乡镇青年公务员中,正科级干部占1.39%,晋升年限平均11.79年;副科级干部占20.20%,晋升年限平均6.69年;科员及以下占78.41%。全日制教育学历研究生41人中副科仅5人,占12.20%。统计数据显示,乡镇青年公务员走上科级岗位比例明显低于、晋升速度普遍慢于市直机关,乡镇党政班子成员大都头顶正科级“天花板”,一般干部多为长久的“副科病”[12]。目前,全市37岁以下处级领导干部13人,有乡镇工作经历的仅1人,系2012年公开选拔从副镇长考录市直副处级职位,从一个侧面反映出乡镇青年公务员正常晋升处级领导岗位的可能性极低。职务“上不去”是他们的最大苦闷[8]。

三是选人用人不公依然存在、制度上缺乏晋升职级调动的规范。论年资排位置的行动逻辑仍保有生存空间[11]。选人用人上的制度性“瓶颈”,公开选拔和竞争上岗还存在看关系、唯裙带等隐性操作仍占有“市场”。乡镇青年公务员晋升受到透明度、程序化和潜规则等很多不可控因素影响,能否晋升的不确定性依然很强,常会产生对自己的命运无从把握的迷茫焦虑[6]。

(四)组织环境因素

贫困地区青年公务员面临组织环境导致的焦虑情绪。67.16%受访者认为面临着与领导、同事、村干部、群众人际关系协调的难题[9]。

一是处理同事之间关系时感到焦虑。由于相互间存有错综复杂的关系,时刻保持着敏感戒备心理,见什么人说什么话,形成一种扭曲、微妙的人际氛围和令人窒息的交际环境。与老同志间存在明显代际隔阂,工作观念和工作方法差异很大[13]。即使产生心理问题,也绝不会在同事面前敞开心扉。久而久之,内心的烦躁转化为坏脾气,会不经意流露出语气生硬、态度恶劣情绪。

二是较少与乡镇领导交流。很少提出建议,担心领导不接受,也害怕同事们说三道四[13]。而乡镇领导对青年公务员安排任务多,谈心交流少,关心支持不够,致使他们感受不到组织关怀、大家庭的温暖,产生孤独与心理焦虑。与领导沟通交流得少,信息交流受到阻滞,当工作受挫被领导苛责后,自责和失望,会产生心理快要崩溃的痛苦。

三是干群关系紧张的焦虑。贫困地区经济社会发展滞后,信息闭塞,群众思想观念落后,少数群众穷里横,不讲道理和法治,会提出一些无理要求,发泄不满与过激行为引起争吵甚至争执,青年公务员怕事不敢应对,常常左躲右闪,通常成为少数群众泄私愤的“出气筒”和“减压阀”,背负着较重的思想包袱和精神压力的青年公务员深陷受人指责谩骂、没有面子和社会地位低下的焦虑苦闷中。

三、贫困地区乡镇青年公务员焦虑的组织干预机制建议

习近平总书记在全国组织工作会议上指出:“要真情关爱干部,帮助解决实际困难,关注身心健康,对基层干部特别是困难艰苦地区和奋战在脱贫攻坚第一线的干部要给予更多理解和支持”[14]。组织视阈看,各级组织要创新建立干部“选准、培优、管好、用活”的支持机制,实现政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀,真正让贫困地区乡镇公务员感到有盼头、有干劲,纾解他们对既得利益和人生理想等方面焦虑[15]。打造一支有信念有信仰、数量充足、结构合理、专业匹配、担当有为的乡镇青年公务员队伍。

(一)建立“选准”的择优机制,拓宽来源及结构优化

1.改进乡镇公务员考录办法。要改变目前贫困地区招不到、留不住优秀大学毕业生的困境,应加强顶层设计,优化“空间布局”。实行乡镇公务员笔试时间全国统一、省(市)自行组织,避免出现“考试专业户”。鼓励贫困地区大学毕业生回原籍报考,适当设定户籍条件,用好回家乡的“永久牌”人才。严禁同级机关跨区域遴选公务员,减少发达地区对贫困地区人才“掐尖”。

2.打破公务员调任壁垒障碍。一方面,要打破身份界限,科学设定条件,健全事业编制人员调任乡镇公务员的用人机制;另一方面,落实不唯年龄、不唯学历的要求,探索从乡村企业家人才、退伍士官、优秀回乡青年中选拔乡镇公务员,对懒政、惰政的公务员形成倒逼机制,制造一定压力促使其积极从政。

3.加大选调生工作力度。建立激励选调生到贫困地区工作的长效机制和政策措施。增加选调数量,保证贫困地区每年选调的应届优秀大学毕业生不低于本年度公务员考录计划10%。优先选调重点高校和紧缺专业的优秀毕业生,并把能否适应基层环境作为必要条件,让选调生综合素养结构更契合贫困地区发展需要。

4.探索实行“编制周转池”。以县为单位,拿出编制总数的5%左右供乡镇“周转”,专门用于培养选调生等后备力量,缓解“空心化”现象,使乡镇在有效履行职能、服务群众的同时,更好地承担为党和国家培养锻炼干部人才的功能。

(二)建立“培优”的成长机制,“补钙壮骨”及递进历练

1.教育培训“补钙”。加强初任培训、任职培训,强化理想信念宗旨教育,增强乡镇青年公务员固根守魂、扎根安心的定力。通过“送教进乡”、巡回宣讲和领导干部“讲授”等形式,优质培训资源向乡镇延伸。实施《培训量化考核办法》,建立述学评学考学制度,督促青年公务员精神“补钙”、知识“补缺”、经验“补盲”和能力“补弱”,提高用化解矛盾、推动工作的能力。

2.一线实战“炼钢”。坚持基层成长导向,通过定岗压担、多岗轮换等形式,对综合素质好、有培养前途的青年公务员,多放到重要的岗位、艰苦的地方,参与脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护等中心工作,提升其组织动员、处理实际问题、化解复杂矛盾的能力。加强过程考核,倒逼干部沉下去、融进去,一身土、两脚泥,让青年干部“百炼成钢”。

3.异地交流“打铁”。探索在先进发达地区与落后贫困地区间异地交流挂职学习等多种形式的打铁锻炼机制,如选派第一书记、驻村工作组等作为磨炼培养平台,以此来提高贫困地区乡镇青年公务员的综合素质,避免因能力恐慌引起的心理焦虑。

4.压实责任“育苗”。统筹选育管用,优化成长路径。建立“导师”制,乡镇党政正职带头联系,为每位新录用公务员指定一名“导师”,培养期3年,明确传帮带职责,帮助他们熟悉情况、融入基层,提高群众工作本领。完善发现储备、培养锻炼、选拔使用和管理监督的全链条机制,注重“精准滴灌”、建立“成长档案”、实施跟踪培养,保证使用上有梯队、选择上有空间。

(三)建立“管好”的监督机制,规范有序及精准有效

1.推动乡镇工作规范化。构建以责定权的规范化管理机制,推进乡镇治理体系与能力现代化。赋予乡镇资源、服务、管理等权力,解决好乡镇“权力与责任”对等。严禁假借“属地管理”将责任转嫁给乡镇。严控“一票否决”事项,除中央、省委省政府确定的外,各级党委、政府等一律不得增设或变形设置“一票否决”事项,切实为乡镇减负、解压、松绑。

2.推动绩效考核精准化。根据不同乡镇类型,针对不同层次、不同岗位,进行分类考核、量化评分。突出政治考核、作风考核、实绩考核,完善考核办法,充分运用考评结果,真正与干部使用、评先、奖励、治庸、问责等挂钩,做到素质优劣、工作好坏有考核、有说法、有做法,放大激励效应。

3.推动组织生活长效化。以基层服务型党组织建设等为载体,严格“三会一课”等制度,教育引导乡镇青年干部持续加强党性锻炼,不断激发扎根基层、服务群众的内生动力。健全乡镇干部密切联系群众制度,帮助他们培养良好从政道德,养成过硬作风。

4.推动监督管理常态化。严格监督执行新录用乡镇公务员最低服务年限,一般不得借调,因工作特殊需要短期借调的应事前征得同意,原则上不得越级借调,借调时间不得超过半年。加强选调生日常管理监督,不搞待遇特殊化,不设成长路线图,防止选调单位看不见管不到、所在地方碍于情面不愿管不敢管,防止选调生存在“镀金”“做客”心理,保证锻炼时间和效果。

(四)建立“用活”的激励机制,内生激励与关心厚爱

1.拓宽成长进步晋升机制。用人导向是最重要、最根本、也最管用的内生激励。乡镇和县直机关领导干部出现空缺时,优先从具有乡镇工作经历的干部中选拔;选拔县级党政领导班子成员,优先考虑具有乡镇党政正职经历的干部。确保从乡镇成长起来的干部在县领导班子中占据一定席位[16]。让干得好的乡镇青年公务员晋升有机会、有出路。

2.实施薪酬动态增补机制。制定工资待遇向贫困地区乡镇倾斜的具体办法,加大薪酬动态补贴力度,健全津贴正常增长机制,实行省(市)级统筹,保证贫困地区乡镇公务员薪酬不低于全省同级公务员平均水平。完善职务职级并行的双梯制度[17]。建议制定出更为宽松可行的基层公务员非领导职务晋升办法,使广大基层公务员在能晋级的时候,更能享受晋职的喜悦。对在乡镇工作满30年或担任乡镇领导职务满20年的公务员退休时,给予提高退休工资待遇或者一次性奖励。

3.完善积分考核机制。探索建立公务员服务基层积分制,完善考核对象的区分度、考核指标的科学度及考核绩效的使用度并赋予相应分值。积分用于同等条件下优先晋职晋级、遴选、子女在城市入学等,使乡镇成为优秀青年干部的“蓄水池”。

4.建立关怀关爱机制。探索建立人文关怀制度,时刻关注青年公务员的焦虑情绪。建立日常谈心谈话机制与分管领导家访帮联机制,对表现突出、取得成绩的要及时表扬、勉励,遇到思想问题、实际困难的及时理顺情绪、排忧解难,对生活困难的给予适当补助,让乡镇青年公务员真切感受到组织温暖。形成关爱帮扶的常态化机制,让有焦虑问题的乡镇青年公务员能及时得到组织慰藉,使工作在乡镇的青年公务员安身、安心、安业。