叙事视野下《平原上的摩西》的救赎主题建构

【摘要】80后东北作家双雪涛的《平原上的摩西》,以一场出租车杀人案件为线索,講述了一系列时代变革中人们的救赎故事。本文立足于叙事学原理,借助结构主义方法论,从第一人称视角与时间机制、多重隐喻意象与空间机制出发,在结构主义视野下分析小说的“救赎”主题如何被建构。

【关键词】《平原上的摩西》;救赎主题;时空机制;结构主义

【中图分类号】I207 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)16-0020-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.16.006

一、引言

《平原上的摩西》,80后东北作家双雪涛的代表作,被黄平视为“新东北作家群”正式登场的标志。这篇小说博人眼球的是一场由出租车杀人案件引发的悬疑故事。从《白日焰火》《暴雪将至》到热播剧《漫长的季节》,“悬疑叙事已经成为老工业区故事的主要叙事形式” ①,其实,真正动人心魄的是案件背后苦闷的现实。东北,从计划时代的“共和国长子”到改革时代发展滞后的代名词,东北人在暴雪中艰难前行。小说中,每个人物都背负着大山,案件的中心人物李守廉、从小与父母疏远的庄树、因为一个承诺而遭遇一场车祸的李斐、精神无处安放的知识分子傅东心、头脑灵活吃得开的庄德增、因钓鱼执法而误判致残的警察蒋不凡,甚至次要人物,孙家父子、真正的凶手赵庆革、卖茶叶蛋的下岗工人、卖苞米的母女、静坐的老人们。时代的尘埃落在每个人身上,就是一座大山,他们被压在山下,等待着摩西,等待着“救赎”的到来。

细读文本可知,救赎的主题贯穿始终,每个人都在接受或施予救赎,救赎也是文本的终极命题。主题的建构,始终离不开作者高超的叙事技法,本文的叙事者从“多重第一人称视角”、虚实相间的时空位置、意象选取的隐喻性和文本深层结构等多重维度塑造出一个具有强烈救赎感的小说文本。

二、在破碎的时间中等待救赎

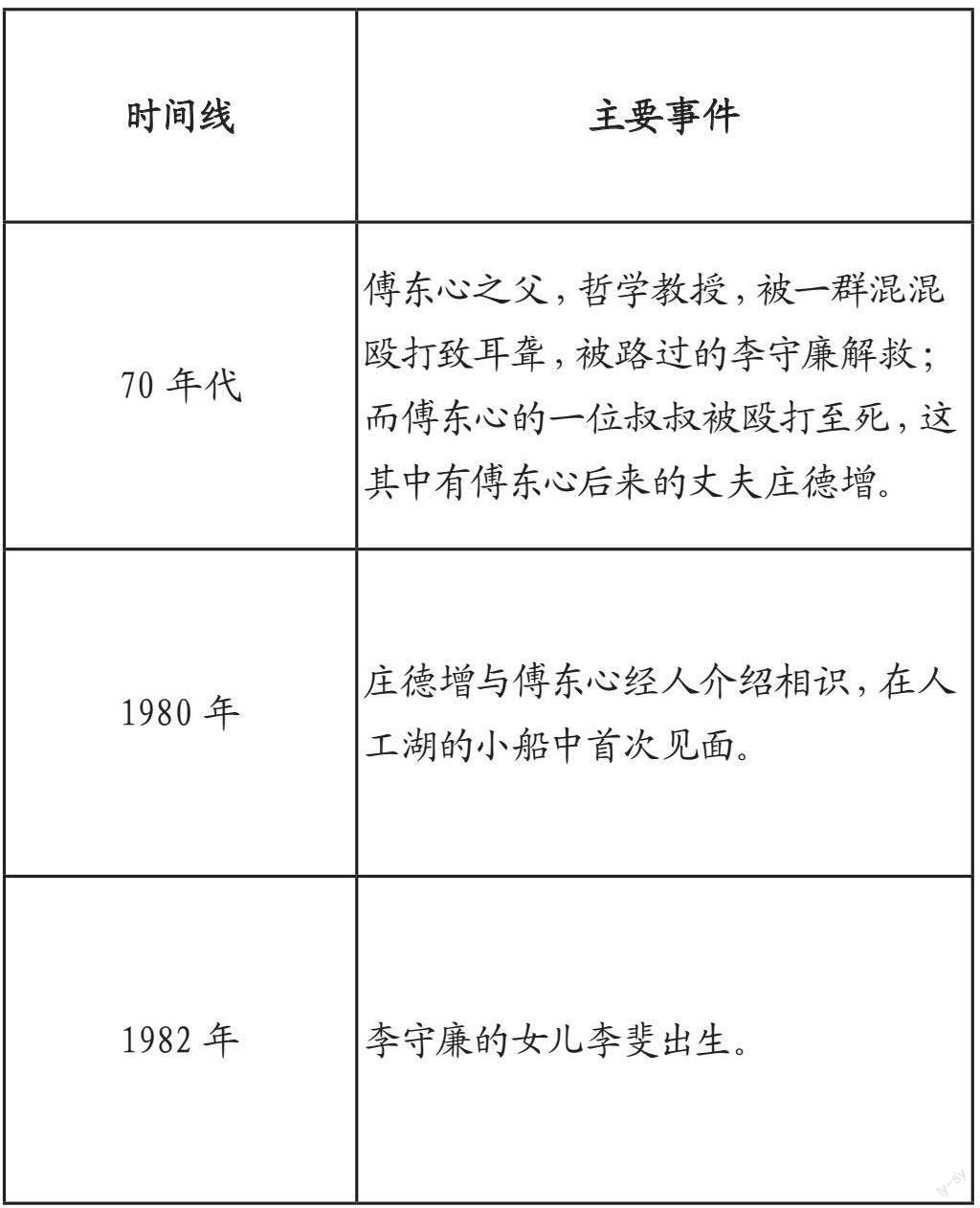

《平原上的摩西》的时间线是非顺序的。“叙事是一组有两个时间的序列,即被讲述的事情的时间和叙事的时间(‘所指时间和‘能指时间)。这种双重性不仅使一切时间畸变成为可能,挑出叙事中的这些畸变是不足为奇的;更为根本的是,它要求我们确认叙事的功能之一是把一种时间兑现为另一种时间” ②。根据“能指”的时间,我们不难梳理出这部小说的“所指”的时间:

时间线 主要事件

70年代 傅东心之父,哲学教授,被一群混混殴打致耳聋,被路过的李守廉解救;而傅东心的一位叔叔被殴打至死,这其中有傅东心后来的丈夫庄德增。

1980年 庄德增与傅东心经人介绍相识,在人工湖的小船中首次见面。

1982年 李守廉的女儿李斐出生。

时间线 主要事件

1983年 庄德增与傅东心的儿子庄树出生。

1988年 庄树与李斐相识并产生了一种特殊的情感,傅东心开始给李斐上课。

1995年 小说开篇的时间,庄德增的关系正式从市卷烟厂脱离,南下经营生意。期间,傅东心设计的烟标被厂家看中,庄德增获得了一批资金,回到故地收购原卷烟厂,成了资本家。同年,傅东心给李斐讲授《出埃及记》,庄李两家搬家,再未相见。入冬,连环出租车杀人抢劫案发生,警察蒋不凡实施钓鱼执法行动。

1995年12月24号晚 南京街与北三路交叉口,蒋不凡遇到打车去艳粉街中医馆的李家父女(此前李斐承诺给庄树用汽油放一场烟火,李斐以肚子疼为借口骗父亲与她打车前往),并将李守廉误认为嫌疑人。在艳粉街下车后,一辆疾行的卡车撞上了他们的出租车,车内的李斐被撞成残疾,蒋不凡开枪击穿了李守廉的左腮,李守廉暴怒之下用砖头拍昏了蒋不凡,拿着蒋的两把配枪离开。蒋不凡成了植物人并于三年后去世(1998年)。此后,李家父女在孙氏父子的帮助下躲在中医馆内生活(97年孙天博的母亲已与人私奔)。

时间线 主要事件

2000年前后 庄德增坐上李守廉的出租车(此时李守廉已下岗,以开出租为生),环绕当年的红旗广场。同年,庄树受到一个没有编制的辅警的感染,立志做对别人有意义对自己也有意义的事儿,后考入警校。

2007年 庄树成为警察。同年发生了两起枪杀城管事件,枪械即95年蒋不凡的配枪。经过多方调查,李守廉被确定有重大嫌疑。但由于内心的特殊感情,庄树私下登报约出李斐,二人在人工湖上各划一条船相见,多年前的往事水落石出。

根据热奈特《叙事话语 新叙事话语》,对于时间顺序的研究,就是对照事件或时间段在叙述中的排列顺序而言的,也包括这些事件或时间段在故事中的衔接顺序,叙事的时序可以在叙事中被明确指出,也可以通过某些间接标志推论出来。然而,这种复原(即通过间接标志推论)并非完全有效,例如一些故意歪曲时间参照情况的作品。③分析可知,《平原上的摩西》并非完全“歪曲时间参照”,小说中常常出现如“1995年12月16日晚上十点半”“第八天,12月24日晚上十点半”“1997年10月8日”“1995年7月12日”这样精确的时间点,有非常易于梳理的线性时间,为何作者不采取线性叙事?当然,悬疑叙事的法则之一即隐去线性时间,给读者造成一种事件的支离感,同时获得缝合叙事时间后恍然大悟的阅读快感。

抛开故事悬疑性的因素不谈,小说出现这样精彩的非线性叙事,必须回到作者所采取的叙事视角上来,即通篇都采用了第一人称叙事视角。故事内叙述者是这一视角的主体,由于叙述者同时是一个人物,叙述视角得以移入作品内部,形成内在焦点。故事内叙述者不仅参与了事件发生的过程,又可以跳脱出来向读者描述和议论。这种叙述模式此前已经流行,例如奥尔罕·帕慕克的《我的名字叫红》,福克纳的《喧哗与骚动》。小说中,庄德增、傅东心、庄树、李斐、蒋不凡、赵小东、孙天博都曾作为叙述主体出现,个人讲述自己的故事,看似独立存在却又相互联系。与前人著作不同的是,双雪涛为故事设定了一个大环境——经济体制改革和下岗潮。这不仅仅是政治和经济的大转变,也是对人的思想精神的大考验,整个工人群体都受到了猛烈的冲击。宏观历史与微观个体出现了紧张的关系,个人与时代产生了错位,一种不同于知识分子的精神苦闷蔓延开来,随之而来的是各种相异的心理苦闷乃至精神绝境。蒋不凡作为警察,社会治安的维护者,越来越多的下岗工人难以保障生计,治安程度出现断崖式下跌,警察看在眼里,却不得不抓捕这些找不到出路的可怜人,自己的生命也时刻受到威胁,“你知道每天全国要死多少警察吗?” ④傅东心则代表了苦闷的知识分子,父亲被混混殴打致残,叔叔被殴打致死,而婚后却发现凶手里居然有自己的丈夫,自己的儿子经常打架斗殴,在一次儿子打人后,傅东心的手恐惧得抖了起来,记忆中的阴影尚挥之不去,这是傅东心个人的苦闷;作为知识分子群体的一员,即使改革到来,也不意味着一个知识分子的好日子马上到来。庄树,跟母亲不亲,跟父亲也不像,他是这个家中“典型的另一个”,从小打架斗殴。20世纪90年代,下岗潮的尘埃落在工人子女这个群体身上,往往转化成一种暴力和抑郁。李斐也是苦闷的,缺失母爱让她与其他孩子之间有了隔阂,灾难性的车祸使她的时间停滞了,她的精神永远凝固在1995年12月24日夜,走不出来。这个时代,最苦闷是以李守廉为代表的工人群体,工厂好像在一瞬间就崩溃了,他们失去的不仅是饭碗,还有已经融入生命的生活方式、思维体系和精神寄托,他们是时代的受害者和被侮辱者,同时也是失语者。李守廉作为中心人物,也是悬案的当事人,在全篇中甚至没有充任过一次叙述主体,“失语者”形象不言而喻。

如此,第一人称叙述视角的运用,首先为每个叙述主体创造了一个密闭的空间,如同在暗夜里行走,他们中的大多数并不能把握时代,但是脚步又不能停止,心灵的苦闷和恐惧感由此袭来;同时凸显了人物的主体性,而隐去了时代的主体性,时代是背景且仅是背景,作者想要传达给读者的是这帮人物的苦闷感,他们正在等待救赎。反观线性的叙事,则必然会消解这种原作叙述下被凸显了的人物内心世界;而由个人走向他们各自所代表的群体,这种救赎的迫切性就被放大了,静坐的老人,做小生意的人,出租车司机,谁能来救赎他们?

三、在隐秘的空间中呼唤摩西

正如龙迪勇所说:“任何一个事件都是时间维度的存在,也是空间维度的存在,若只关注时间性而忽视空间性,无疑是对小说真实性的遮蔽。” ⑤除了第一视角叙述引出的时间机制外,空间机制也是救赎主题建构的重要方式。小说中,空间可以大致分为两类,一是实存的地理空间,如双雪涛小说的“常驻角色”艳粉街、煤电四营;另一类是带有隐喻色彩的意象空间,如文学批评家们讨论不止的“平原”空间,如故事开始和結尾都出现的船,再如文中多次出现的李斐喜欢的“火”所存在的空间。

(一)地理场域

双雪涛作为“新东北作家群” ⑥的代表,东北叙事是他写作的底色,而本文讨论的“救赎主题”,显然也是以东北、东北城市、东北人为中心的。结合题目《平原上的摩西》,众所周知,东北平原是我国最大的平原,摩西在东北,摩西在救赎,所以,东北本身就带有一种“救赎”的隐喻意味。细读文本可知,小说发生的城市在沈阳,而这一沈阳又并非完全现实中的沈阳,而是作者借用沈阳这一地理场域,虚构了一个与之历史条件、心理条件相匹配的意象空间。计划时代,沈阳是全国发达程度最高的城市之一,经济体制改革浪潮之下,发展进入了相对低谷期。工厂的倒闭、下岗潮的来临、转型的艰难、发展的放缓、环境的恶化,这些外在因素一齐涌入人们的内心,造成了深层的苦闷,人们找不到出路。艳粉街,现实世界里在沈阳市铁西区西边的一条街,并非小说中描述的,在市的最东头,是城乡接合部的一大片棚户区,“也可以叫贫民窟,再往东就是农田,实话说,那是我常去抓人的地方。” ⑦但是艳粉街在当时确实是沈阳的城乡接合部,这里藏污纳垢,房价低廉,下岗工人们迫于生计,在此居住,抢劫、偷盗案件时常发生。艳粉街是下岗工人群体收纳悲伤和辛酸的场域,这里天然带有一种被忽视的精神创伤,救赎似乎永远到不了艳粉街。正确的场景与错误的位置,营造出一个虚实相生的地理空间,也许作者就是要把“艳粉街加以虚构和提纯,让它作为特征鲜明的工人阶级内部的叙述空间,清晰地画出空间与权力、阶级之间的连接线” ⑧。其他,红旗广场、煤电四营、棋盘山、北陵公园、砂坑,亦如此,被赋予了灰色调,创伤感无处遁形。

(二)空间意象

小说中最大的虚构空间就是标题中的“平原”。“平原”是傅东心根据李斐画的烟标,画中李斐光着脚,穿着毛衣坐在炕上,向空中抛着“嘎拉哈”,三个“嘎拉哈”在半空散开,好像星星;也是蒋不凡跟李守廉要的那棵烟的名字,在蒋不凡兜里缝了十二年;也是小说结尾,庄树投到湖面上,为李斐制造的“平原”。傅东心给李斐讲《出埃及记》时告诉她:“只要你心里的念是真的,只要你心里的念是诚的,高山大海都会给你让路,那些驱赶你的人,那些容不下你的人,都会受到惩罚。” ⑨平原,是傅东心教给李斐的人生信条;也是庄树对“保护李斐”的承诺,他想为李斐变出一个平原来,解救她于时间之中。希伯来精神中的“信仰的深情”,是族民得到救赎的法则,也许,这也是所有人获得救赎的法则。唯有信仰,才是平原。

“船”的场域,是庄德增和傅东心相识的空间,也是庄树和李斐重逢的空间,一头一尾,正好形成了空间意象的回扣与照应。这两对人物都蕴含了一组“变与不变”的关系,船上的庄德增从计划时代的街头混混变成了一个市场时代的资本家,而傅东心依然保持她知识分子的精神内核,游离于时代变化之外;庄树从小时候的“浑小子”长成一名成熟的警察,他长大了,而李斐却陷在了彼夜,她承诺为庄树放烟花的夜晚,走不出来。

“当时我们都是小孩子,现在我们都长大了,对吧。”

“你长大了,很好。” ⑩

这层空间中的人,变化的,都获得了救赎或者自救;不变的,都在追寻救赎的途中,自知或不自知。到底北方午后的风有没有将“平原”吹向岸边,文本留下了一个空白。

“火”,李斐从小就喜欢。小说中的火存在于三个场域:火柴盒、炉子和天地间。盒子空间中的火是密闭的,不抽出永远也点不燃;炉子中的火半开放的,火苗一点点从炉坑里冒出头,钻进炉膛,好像一颗心脏的诞生;天地间的火是烟花,是高粱秸秆,是圣诞树,是一烧一大片。点燃火柴的李斐,从缺失母爱到遇到傅东心,这是一重救赎;生炉子的李斐,父亲是无比地爱她,父亲为她可以丢弃尊严,这是又一重救赎;放烟花是她对庄树的承诺,然而,意外偏偏出现在这个平安夜,第三重救赎永远也不能到来了,李斐永远陷在那个夜晚,走不出来。火的三个空间,暗示了李斐的三重救赎,第三重救赎的缺席,导致了李斐一生的悲剧。

四、结构主义视野下的救赎主题建构

根据列维·斯特劳斯的结构主义神话学原理,在解读文本时,可以适当打破故事表层的因果逻辑,把文本中历时的事件拆分成一个个单元,按照深层意义加以共时的整理,就会得到几个含义相近的不同序列。这些序列之间将呈现出一种极其严格的逻辑关系,即两组相互对立且可置换的矛盾关系,其构成的逻辑秩序就是文本的深层结构,进而可以解读出文本表面以下的深层含义。?在分析救赎主题如何建构时,可以将文本中各个叙述视角下围绕各个人物发生的的事件进行构拟,形成数个与“救赎”相关的意义序列,并将它们加以整合,形成以下构式:

序列A:围绕蒋不凡等警察和城管展开。1995年蒋不凡等人虽有心而无力,钓鱼执法并没抓获真正的凶手,反而导致了蒋不凡自己和李守廉父女两方面的生命悲剧。城管形象出现两次,都以维护治安,抢摊贩物品形象出现,一次是1995年的茶叶蛋事件,一次是2007年的苞米事件。书中,作为治安的维护者,在90年代,公共的救赎显然是作用微弱的,即序列A所说不起作用的公共的救赎。

序列B:围绕傅东心、李守廉、庄德增展开。傅东心是知识分子的后代,无论前三十年,还是后三十年,可以说都不是知识分子的好时代,但是傅东心依然坚守精神的诗意栖居,环游世界;教小斐,也是她内心世界的一次传递。这是一种个人化、私人化的精神救赎。此种救赎的民间性则体现在李守廉和庄德增身上。李守廉两次因为保护底层摊贩与城管(代表官方救赎)大打出手,第二次甚至枪杀城管,此前,他也因为正义而非派别解救傅东心之父,他身上的救赎带有一种江湖气,暗合传统的侠义精神,在沉默之中不断反抗;庄德增吃得开,脑子活,“不知道哪来那么些门路,反正他总是穿得很好,能办别人办不成的事儿” ?,计划时代混得好,市场时代更是成为资本玩家,而对待下岗工人他表现出一种无所谓的态度,庄德增代表的救赎是一种完全个人式的自我救赎,对群体来讲,甚至可以说不救赎。

序列C:围绕李守廉、庄树展开。如前文所述,李守廉并非因为阶层、派别而施予救赎,他是一种超越式的、信仰深情式的救赎。千禧年前后,他开出租带着庄德增环绕红旗广场,面对静坐的人群时,表现出与庄德增完全不同的态度,他能记得广场的战士雕塑有“三十六个,二十八个男的,八个女的,戴袖箍的五个,戴军帽的九个,戴钢盔的七个,拎冲锋枪的三个,背着大刀的两个” ?,他能看出“希望不够分” ?,可以说,李守廉是一个彻底的救赎者。庄树在受到无编制的辅警感染后,想干点对别人有意义对自己也有意义的事儿,他最后投出“平原”,对李斐担负起“救赎”的使命,兑现承诺,自然可以归于这种超越式、信仰式的救赎。

序列D:围绕庄德增展开。如序列B中所述,对待知识分子,对待下岗工人,他都表现出一种无所谓的态度。庄德增或许可以独善其身,而对群体来讲,几乎是一种“不救赎”状态。

综上,90年代的下岗潮,工人群体受到巨大冲击,集体生活迅速解体,工人与体制脱钩,工人阶层的精神苦闷也在东北率先蔓延开来,紧接着对于苦闷的不同维度的救赎也铺展开来。不起作用的公共救赎与私人式、民间式的救赎发生了根本矛盾,而完全转向个人的方式不可能完成群体性的救赎,如此,超越阶层、信仰深情式的救赎(既非完全私人化的,也尚未达到官方效力)成为群体救赎的良方,成为官方救赎和民间救赎的调和剂。

根据格雷马斯的结构语义学理论,任何叙事的意义来源于某种深层次的“符号矩阵”,且必须以之为基础,这种“符号矩阵”会形成“矛盾”与“对立”两种逻辑关系,并制造张力,通过对矛盾和对立两项的结合——制造“复合项”(complex term) ——而取消这种矛盾,在此过程中,故事的意义得以产生。“从某种意义上说,故事开始时是为了解决一对X与Y的矛盾,但却由此派生出大量新的逻辑可能性,而当所有的可能性都出现以后,便有了封闭的感觉,故事也就完了。” ?针对上文分析,可以列出一个格雷马斯矩阵加以验证:

由此可见,《平原中的摩西》的救赎主题不仅被建构起来,而且被归化为超越式的、信仰式的,在文本层面上契合了标题中的“摩西”,将救赎上升为一种信仰,也契合傅东心给小斐讲授此篇的用意。

但是,双雪涛所写的救赎是寻求宗教的归宿吗?显然不是,他始终站在人群中思考,如何救赎,如何得救,信仰式的救赎的确带有宗教的力量,但是其根本归宿,依然是人,现代社会中的精神苦闷的人。它超越了所谓知识分子和工人阶级之分,它本身就是一种信仰。

五、结语

通过时间和空间双重机制,双雪涛成功运用多重第一人称叙述视角,塑造了大量具有隐喻性质的空间意象,在时空交错中建构起“救赎”主题。同时,小说中不同人物身上的事件可以整合成数个序列,借助列维·斯特劳斯结构神话学原理和格雷马斯的结构语义学理论,在结构主义的视野下,“救赎”主题也得以建构起来。

“救赎”最终成功了吗?如果将践行信仰式救赎的李守廉作为“摩西”,他显然没有成功,但是他最接近摩西,即使“停留在原地,承担,没有移动” ?。双雪涛并非在写一种新的伤痕文学,而是在寻找一条群体性的出路。摩西并不局限于谁,每个人的心中都有一个“平原上的摩西”,每个人物都在努力地逃脱,努力地获得救赎,这是一个怀着希望的悲剧,一个温和的悲剧。

注释:

①刘岩:《双雪涛的小说与当代中国老工业区的悬疑叙事——以〈平原上的摩西〉为中心》,《文艺研究》2018年第12期,第15-24页,第2页。

②③(法)热拉尔·热奈特著、王文融译:《叙事话语 新叙事话语》,中国社会科学出版社1990年版,第12页,第14页。

④⑦⑨⑩???双雪涛:《平原上的摩西》,北京日报出版社2021年版,第42页,第17页,第30页,第81页,第22页,第39页,第39页。

⑤龙迪勇:《空间叙事学》,三联书店2015年版,第45页。

⑥黄平将双雪涛、班宇、郑执、贾行家等东北籍青年作家命名为“新东北作家群”,并将双雪涛《平原上的摩西》在《收获》杂志2015年第2期上的发表视为这一群体的正式登场。

⑧宋金昱:《论双雪涛小说的空间叙事》,《菏泽学院学报》2022年第6期,第119-122页,第2页。

?陈然兴:《列维-斯特劳斯与意识形态批评——以〈聊斋志异·乐仲〉为案例的分析》,《南阳师范学院学报》2014年第4期,第43-48+65页,第1页。

?(美)杰姆逊著、唐小兵译:《后现代主义与文化理论》,北京大学出版社1997年版,第108页。

?黄平:《“新的美学原则在崛起”——以双雪涛〈平原上的摩西〉为例》,《扬子江评论》2017年第3期,第12-18页,第5页。

参考文献:

[1]双雪涛.平原上的摩西[M].北京:北京日报出版社,

2021.

[2]赵毅恒.廣义叙述学[M].成都:四川大学出版社,2013.

[3](法)热拉尔·热奈特.叙事话语 新叙事话语[M].王文融译.北京:中国社会科学出版社,1990.

[4](美)杰姆逊.后现代主义与文化理论[M].唐小兵译.北京:北京大学出版社,1997.

[5]黄平.“新的美学原则在崛起”——以双雪涛《平原上的摩西》为例[J].扬子江评论,2017,(03):12-18.

[6]王德威.艳粉街启示录——双雪涛《平原上的摩西》[J].文艺争鸣,2019,(07):35-39.

[7]刘岩.双雪涛的小说与当代中国老工业区的悬疑叙事——以《平原上的摩西》为中心[J].文艺研究,2018,(12):

15-24.

[8]陈然兴.列维-斯特劳斯与意识形态批评——以《聊斋志异·乐仲》为案例的分析[J].南阳师范学院学报,2014,13(04):43-48+65.

[9]宋金昱.论双雪涛小说空间叙事[J].菏泽学院学报,2022,44(06):119-122.

作者简介:

王天虓,男,汉族,江苏扬州人,西北大学本科在读,研究方向:中国语言文学。