短视频创作

董朝阳 白云鹏

近年来,影视课程在中小学校园内逐渐普及。教育部印发的《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》中把短视频创作课程作为了必修课,并同时在学业质量描述中着重强调了短视频作品的重要性。新课标要求下,如何进行短视频创作课程,如何有效地将短视频创作课程与电影、短视频鉴赏课程和大语文教学进行有效的结合促进创造性思维的发展成为重要的研究课题。

根据皮亚杰的认知发展理论,五年级(10~11岁)的学生正处在具体运思期(7~11岁)和形式运思期(12岁以上)的过渡期,此时的学生的行为与思维逐渐变得合乎逻辑,但是却比较僵化,可以对具体的事情进行有逻辑地判断,但是往往会在抽象和假设的概念与现实之间的关联中挣扎。在写作中无法准确描述事件与感受之间的关系就是这个问题的典型呈现。在这个阶段把具体的影像与抽象的文字之间建立关联,辅助学生训练思考抽象概念与情境的能力会有助于学生的认知层次提升。而伴随着认知层次的提升,更强的逻辑思维能力与抽象思维能力将会被发展,这是创造力提升的必要基础。

由于本次研究时间较短,所以选择了短视频拍摄中的“人物形象塑造”这一部分作为主要的教学内容。人物的创作是完成一个短视频的重要组成部分,与叙事、拍摄技巧、主题等密切相关。好的人物创作来源于生活,但这并不意味着对现实生活的直接复制,而是基于创作者对于生活的观察、对典型特征的归纳和对人物与社会之间关系的理解、对现实当中的人物进行抽象重建。从短视频创作的角度来看,学习创造合理的人物是进行短视频创作甚至电影电视作品创作的必要过程。

詹姆斯.C.考夫曼和罗纳德.A.贝吉托在4C创意模型中定义了迷你C。迷你C创意的核心是在特定社会文化背景下构建个人知识和理解的动态解释过程,这种创造力的观点认为,所有人都有创造的潜力,这种潜力“不仅仅是复制,而是基于个人的特征和现有知识对传入信息和心理结构进行改造或重组”。

结合以上分析,短视频创作当中体现的概念符合mini-C对于创造力的定义,所以对于短视频创作能力的培养会与培养学生的创造力相关。人物的创作是短视频创作的基础,在研究周期有限的情况下选择这一部分进行教学研究,得出的结论具有一定的代表性。

1 研究设计

1.1 数据收集

教学实验对象为10名学生(N=10,EG10人)比较短视频制作课程对于学生的创造性思维发展的影响。教师会在教学计划实施之前与之后通过作业对学生进行评估。

前测内容要求:

(1)尝试描写一个人物。

(2)尝试评价短片《菜市场的老板娘》中的一个人物。

后测内容要求:

(1)尝试通过照片或视频创作一个人物。

(2)尝试评价短片《0041号考生》中的一个人物。

(3)自我评估:课程过程中的学习情况的自我评估,包括取得的成就、遇到的挑战及解决方法等。

观察(非参与观察):

通过观察课堂上师生的真实状态、学生对老师的反应、学生对不同课程内容的专注程度以获取数据。所有的课堂活动和学生作业都会有录音、照片的留存,条件允许的前提下进行全程影像留存。

访谈:

教师和学生都将接受采访。与教师的访谈主要会针对教师的教学感受,采用半结构化和开放式问题,内容包括课程内容是否合适、教学过程是否顺利、是否从教师的角度达到了预设的课程目标等。学生访谈将会结合课程内容与作品内容,采用半结构化和开放式问题,侧重关注学生的课程体验和自我反思。

统计分析和文档分析:

我们将会对学生的作品及课堂笔记等教学材料进行分析,分别对比实验组与对照组学生的作品与前测后测的问卷回答情况。通过对学生的量化分析,更客观地呈现短视频创作课程对学生的具体影响。

三角测量:

所有数据收集和分析将由至少2名研究人员共同进行,得出结论时将整合所有研究人员的数据和结论。

1.2 课程方案

本课程方案以短视频拍摄中的“人物形象塑造”为主要内容,共计3课次,每课次1课节(90分钟/课节)。

在课程过程中,学生会了解影视作品中表现人物的手法与可以用来表现人物的角度,在课程结束后学生需要独立完成短视频或电影片段中的人物分析并能够通过短视频或图片创作一个人物形象。

任务1:

学生需要从至少两个角度分析短视频或电影片段中的人物,结合特定的视听元素或叙事片段。

任务2:

学生需要描写一个人物,注意利用所学知识表现人物的某特点。需要注意定格出精彩的瞬间,捕捉人物的动作、细节还有事件发生的情景。

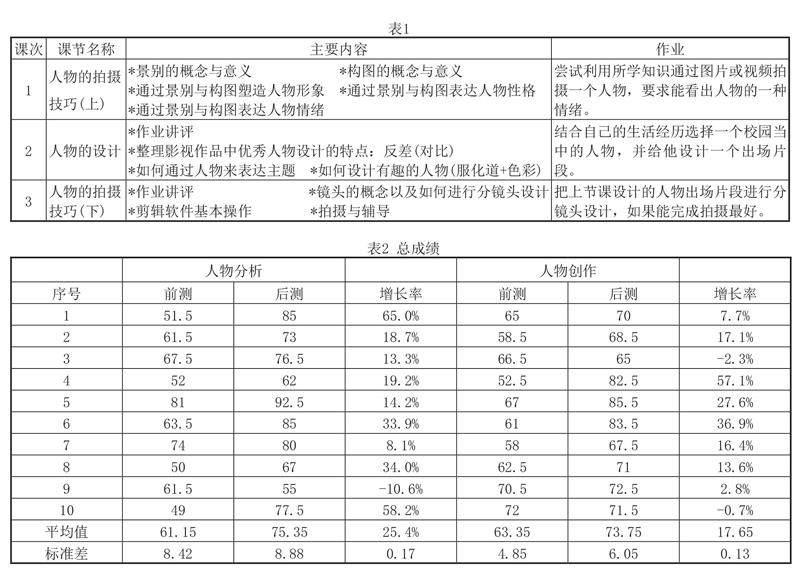

●在课后学生会被要求把写作的内容拍摄出来,但是拍摄作业不会计入最终的评分(见表1)。

2 数据分析与探讨

2.1 量性研究数据分析及评估

(1)评估标准

托伦斯创造力测试是创造力评估量表中的代表。托伦斯创造力实验在很多研究中被证明在长期纵向跟踪中是可靠且有效的,但是托伦斯量表只评估创造潜力,更确切地说,是评估创造的诸多要素中的创造过程。托伦斯本人也认为,对应试者进行言语和图形的全套测试,并不能保证他们的行为具有高度的创造性;创造性的生产力还需要其他因素,如动机、技能和机会。同时由于本次研究持续时间较短,在短期内以相似的方式对学生进行提问或要求其进行任务未必能取得直观的结果反馈,因此,考虑到量表对于本次研究具有适用性和实际执行当中的局限性,本次研究选择直接复制完整的托伦斯量表,结合托伦斯设计量表的理念以及艺术类课程新课标中对于学业水平的描述,我们确定了本次研究当中量性研究的评价标准。

(2)数据分析

如表2所示,参与研究的学生测试等级表现出明显的差异,前测结果和后测结果存在着明显变化。总成绩的标准差保持了相对的穩定,说明班级的成绩保持了整体的进步,而并非个别学生的突出表现带动了整体成绩表现的提升。除了个别同学有小幅成绩下滑外,整体上来看后测的成绩比前测有了明显进步。相比于创作,分析部分是更容易取得好成绩的,只要学生可以从课程过程中提取知识要点即可在后测中获得比前测更好的成绩。

从单项成绩的统计中可以看出,在经过了课程的学习后,虽然从整体数据上看,学生对于影视作品中人物形象分析的观点与准确性在提升,但是这是由少数同学的成绩大幅度变化而导致的。这样的成绩呈现与学生现阶段并未接触过议论性文章的写作有关,而且我们在课程中并未针对写作部分提出明确的框架要求,所以在观点的寻找与表达两个部分出现离散值比较大的数据情况是可以接受的。

与此同时,意在体现在让分析与观点变得合理的任务1的后两项评分标准中,学生的成绩普遍有着大幅度的提升,除去特殊数据(1号同学)外,标准差也相对稳定,由此可以判定经过课程的学习,学生们的逻辑性思维能力有了明显的提升,找到了自己感受的来源与依据,这是实现创造性创作的必要步骤。

由于部分同学在任务2中没有很好地理解要求,把人物的描写写成了情节的设计,出现了不止一个人物形象且在情节叙述过程中出现了台词为主的情况,导致了第一、第二评分标准成绩的明显下滑。但是在语言运用与创意性表达的部分普遍有了更好的成绩表现,因此有理由相信,如果在再次明确测试内容要求的前提下,学生会有更好的成绩呈现。

2.2 质性研究数据分析及评估

(1)数据来源

采访、观察与文本分析。

(2)数据分析

访谈分析与探讨。

这门课程最吸引学生的部分是理论与实践相结合的设计,在采访中许多学生(n=7)表达了这一要点。一名学生说:“最吸引我的部分是前面先学习理论知识……,接下来让我们实践,将理论与实践相结合。”另一位学生解释说:“自己设计剧本并且拍摄视频会很有趣。”这与我们课程设计的目的是符合的,同时,在采访中,所有的学生都可以准确地概括出1~3点优秀的人物设计的要素,部分学生(n=5)除了概括出优秀的人物设计要素外,还可以用现实案例和自己的创作来进行举例分析,例如其中一位同学是这样描述的:“优秀的人物设计要让人物的服装、行为和特点保持一致……我设计的这个一年级的同学因为还比较稚嫩,没有入队(中国少年先锋队),还很年轻,所以没有戴红领巾,也没有戴眼镜。”

结合以上内容及同学们的课堂反馈可以看出,本次教学实验的知识性内容目标基本完成,几乎所有的同学都可以接受,部分领悟能力较强的同学可以在课程内容基础之上进行延伸。课程涉及的知识点内容的难度适中,在未来的备课与教学中可以作为难度系数与课容量的参考。

在学习过程中,绝大多数学生(n=8)的创作来源于对生活、学习经验的迁移转化,在访谈中学生们常用“贴合自己的生活的人物”来形容自己的创作。部分学生(n=5)在创作过程中希望通过自己的人物创作来表达自己的想法,例如,其中一位同学创作了一个跑步的同学的形象,她的表述是“这个角色一直在努力锻炼,就是为了完成他的梦想,在向自己的梦想一步步前进,写这个人物就是希望我自己也可以向着梦想努力,一步步完成梦想”,这呼应了詹姆斯.C.考夫曼和罗纳德.A.贝吉托创造力4C模型中迷你C的定义,即mini-C创意的核心是在特定社会文化背景下构建个人知识和理解的动态解释过程的定义。

授课教师同样认同这种观点,即所有人都有创造的潜力,这种潜力“不仅仅是复制,而是基于个人的特征和现有知识对传入信息和心理结构进行改造或重组”。在采访中,老师表达了如下的观点——“学生的创造力并不是培养出来的,或多或少是每个人都生来具有的,我们的目的并不应该表达为培养学生的创造力,而应该是说通过我们的引导让它没有那么轻易被泯灭……这个课程体系完成了创作的启发,而并不是知识的灌输。从同学的课堂表现的反馈来看他们的积极、他们的创作其实也并不是因为我们给了多么大量的知识,而是我们以这些要点为基础带动了他们之前的学习、生活经验的应用。”

从研究者的角度来思考这个问题,我们给到了学生一个思维路径:如何去塑造人物。以这个问题思维为主轴,我们在教学过程中搭配一个实践性任务,会引导学生根据自己的生活经验、知识储备形成自己的逻辑,并把零散的知识点和生活经验聚拢到一个很具象的要点上,这其实是一个从无到有的过程,也是一个符合以上观点的迁移创作的过程。在教学过程中完成这样的训练过程是在mini-C创造力概念下推动学生进行有创造力表达的有效手段。

在学生的作业中也可以看到,有基于现实生活中人物特点的再创作,例如,有一位同学写了班里同学谈恋爱的情节,虽然并没有写名字,但是在课上交流的过程中班里的同学却一下子就从文本中推测出了她写的是谁。客观地来说,虽然五年级的学生编了一个同班同学谈恋爱的夸张情节在价值判断上是难以被认可的,但是从另一个角度来看,能看到这个同学对于人物的观察是准确的,基于现实生活的具象人物,进行特点的抽象,再输出为具象的内容,从前测与后测的文本中可以看出大多数同学(n=6)在课程过程中完成了这个思维过程。这个过程在事实上辅助了学生具体运思期到形式运思期思维阶段的过渡。

文本分析与探讨:

在前后测的文本中,如果不考虑因为对题目理解的偏差带来的分数差异,大多数(n=8)参与本次研究的学生在文本的表达上都有进步。

在分析的部分,大多数同学(n=9)对于人物的理解变得更立体,在后测的评价中,比前测更具有条理性,同时也可以从影片中找到支撑自己评论的论据。例如,其中一位同学在前测评价影片中“老板娘”的角色时是这样的表达:“我想评价这个女老板,一开始我感觉十分气愤,觉得这个老板娘真是太气人了!可后来我才知道,那可恨的外表下是一颗无比温暖的人。从这里我们也可知道不要凭一面去看待别人,要好好真正地了解别人。”

这个表述中基本上只有主观感受的输出。在后测中,雖然这位同学还是以主观评价为主,但是在评价过程中结合了具体的情节,同时结合了视觉与听觉要素进行了分析,有了如下表达:“这个片子讲了一个女孩对于梦想的追求和渴望……整个视频的色调是雾白,朦胧的,给人一种房间中的女孩是一只洁白的蝴蝶在黑暗中翩翩起舞的感觉……”

这种对于影像的分析让学生经历了从导演视角进行的创作动机分析到创作结果分析,并且在最终的拍摄中转化成了他们自己对于内容表达的改进。这个过程刚好呼应了托伦斯量表中对于表达创造力潜力的评价体系。

在创作阶段,因为对题目理解的偏差,部分同学的创作没有聚焦在具体人物上,而是写了群像的情节,不符合评分标准导致了低分,但就算是群像的情节描写,也出现了“这时我的一个朋友走了过来满脸奸笑,迈着自信的步伐走了过来,露出那招牌式大门牙一脸邪魅地说:‘瞧瞧这本多好的复习资料……”这样极具画面感的描述,比起这位同学前测中“我要描写的是我最好的朋友的脸十分圆润,性格活泼开朗,也十分容易和她成为朋友,她的情绪很好,只在某时候会有些暴躁……”的表述要更加细致,也更具有表现力。

由于时间的限制以及学生对于拍摄、剪辑设备的不熟悉等原因,最终拍摄完成的图片和视频的质量相对较差,所以没有用于最终的文本分析。在作业中有看到一个明显质量与水准高出平均水平的短片,很明顯有家长的参与。虽然学生给我的解释是家长只是按照他们的要求作为技术支持辅助完成了内容,但是考虑到实际拍摄时在家庭环境中,家长的参与程度不可判定,所以并没有纳入最终的文本分析。

观察者角度分析:

本次课程研究从旁观者的角度来看存在着很多值得改善的部分,首先,从教师的视角来看基本上需要用到的知识内容都已经讲完了但是学生的接受能力毕竟没有那么好,所以如果时间充足的情况下,多增加几个课次把每个部分的知识点更细致地传授,这对于学生的理解和提升会有更好的效果。

大多数学生(n=6)在谈到创作过程中遇到的问题时提及了技术相关的难点,例如“对于摄影设备不熟悉”“分镜头不顺利”“情节与人物之间的关系难以厘清”等问题,教师在采访中也同样印证了这个观点会有“如果可以有时间的话给到更明确的任务和讲解,比如什么样的描写更便于视听转化”等表达。

3 结论

研究结果表明,在进行本轮课程后,学生的创造力表现有了明显提升。由此可以得出结论,短视频创作——人物形象塑造课程可以有效地促进小学五年级学生的创造力表现提升。结果表明短视频创作课程对于学生的学习有着积极的影响,教师与学生都能意识到这门课程的意义与作用。

虽然本研究目前仅以一所学校中的少数学生作为样本进行研究,得出的结论会受到样本数量、课程时间等要素的影响,但是本次研究所得出的结论仍对未来的研究具有一定的参考价值。

在未来的短视频创作课程中,理论与实践相结合,让学生能够真正动手参与到创作的过程中是重要的课程组成部分,这个环节执行的优劣与否直接影响了课程对于学生创造力表现的引导效果。

在未来的课程中,教师需要在活泼的课程气氛和严肃的课程主线之间做好平衡,这可能会有难度,但是应该努力去实现这一点。在这个过程中,需要鼓励学生的表达,只要是和课程主线相关的想法都应该被鼓励发表,教师应做好根据学生的课堂反馈随机应变的准备。

个人生来就具有创造力,我们的努力是为了让孩子们创造力的种子在我们的引导下开出更绚丽的花朵。在未来的研究中,笔者会结合本次研究的过程与结论进一步迭代课程思路与研究方法,继续进行更大范围内的课程研究,同时尝试非影视专业教师授课,找到可以进行更大范围推广的教学模式。