高中生物学教学中学生社会责任感培养分析

韩翔

新时代背景下,立德树人成为人才培养的基本目标。高中生物课程的学科核心素养,包括生命观念、科学思维、科学探究、社会责任四个内容,其中“社会责任”是理解运用生物学知识,参与个人与社会事务讨论,既能做出理性判断、又能解决实际问题,成为健康中国的实践者和促进者。实际教学中,社会责任感主要体现在:对环境、资源与人口问题的理解,对疾病防治等公共卫生问题的关注,对生物技术与工程领域的探究,对保护生物多样性的实践等。培养学生的社会责任感,才能树立正确的价值观念,增强学生参与社会的意识与能力。以下结合笔者实践,探讨了生物学教学中学生社会责任感的培养方法,为实际教学工作提供新思路。

1 培养学生社会责任感的意义和原则

1.1 培养学生社会责任感的意义

(1)彰显学科特质

生物课程教学中,要求学生关注生活中的生物现象,运用生物学知识解释这些现象,并做出正确的判断,从而培养学生的生物能力和担当。培养学生的社会责任感,既是立德树人的基本要求,也能彰显出生物学科的特质。通过学习,增强学生对社会事物的感知力,树立理性思维和探究精神,对教学活动、学生发展而言均具有积极意义。

(2)培养学生品格

生物学科中蕴含了大量德育资源,相较于其他学科,在教学活动中培养学生的优良品格具有明显优势。充分利用这个优势,将社会责任感融入教学设计、实施、评价全过程,引导学生积极主动思考,对国家历史、社会问题、国际形势等进行正确判断,有助于提升学生个人的综合素质。

(3)提高实践能力

生物学科课堂教学中,学生面对抽象的知识点,教师采用灌输式教学方法,不仅教学效率低下,而且不利于实践能力的培养。调查发现,学生并非讨厌生物知识,而是希望教师创新教学方法,营造轻松的课堂氛围,将理论和实践相结合,才能激发学生的学习兴趣和积极性。培養社会责任感,能将生物学科知识运用到现实生活中,让学生树立服务社会的意识,提高生活实践能力。

1.2 培养学生社会责任感的原则

(1)指向性

在教育改革大背景下,高中生物教学更加关注培养学生的核心素养。通过学习生物学科知识,能树立正确的科学自然观,进而解释、判断生活中与生物相关的问题现象。因此,培养社会责任感具有一定指向性,要将生物知识、科学文化、思政教育等内容结合起来,一方面培养学生的科学自然观,另一方面要健全人格,树立理想信念。高中生的认知能力发展迅速,培养社会责任感形成正确价值观,能为学生的后续发展奠定基础,有助于实现人才培养目标。

(2)时代性

伴随着经济社会发展、科学技术进步,生物学领域不断出现新的知识和技术,这些知识和技术相较于生物教材具有超前性,因此教学工作具有一定挑战。培养学生的社会责任感,应遵循时代性原则,顺应时代发展规律,满足时代发展需求,尤其提高教师的信息采集和处理能力,以储备充足的教学资源。实际教学过程中,教师要以生物学知识为基础,以培养学科核心素养为目标,不断完善整个教学体系,使生物学科承载人文内容。

(3)实践性

面对高考升学压力,应试教育观念依然流行,缺点是重视理论知识,忽视了实践能力的培养。长期使用灌输式教学方法,会削弱学生的学习兴趣,不利于相关能力的提升。社会责任感的形成离不开长期生活实践,因此教学工作要遵循实践性原则,以培养社会责任感为契机,为学生提供展示自我的机会,增加实践教学活动的比例。在社会实践中,学生才能更好地理解运用生物学知识,更好地践行社会责任。

2 高中生物教材中体现社会责任的触点

2.1 弘扬核心价值观

核心价值观反映出社会的主要价值取向,培育核心价值观是一个长期性、渐进性过程,树立正确的认知是思想基础,产生价值认同是要求,形成道德规范是保障。结合高中生物教材,弘扬社会主义核心价值观,教师可为学生讲解生物学家的故事,介绍我国在生物学领域取得的成就,从中渗透“爱国”“敬业”等价值观。可通过稳态与调节课程知识的学习,理解生物体是如何维持自身稳态的,让学生更好地理解“和谐”观念。

2.2 关爱生命健康生活

健康是人类发展的基础,保持身心健康是素质教育的基本目标。在生物教材中,有很多关于生命健康的知识,如分子与细胞课程介绍了细胞的组成,让学生认识到糖类、脂类对健康的影响;遗传与进化课程介绍了基因突变,让学生认识到癌症的发生原因;生物技术与工程课程中的细胞工程、基因工程,均渗透出关爱生命、健康生活的理念。

2.3 认同生态文明思想

生态文明建设是我国未来发展的重要方向,其中资源合理开发与利用是一个重点,环境保护与治理则是关键所在。在生物与环境课程中,详细介绍了种群、群落、生态系统等知识,由浅及深地探讨了人与自然的关系、社会发展与生态文明的关系。实际教学中,教师可以从种群对生态的影响,过渡到人类生产生活对环境的影响,让学生逐渐认同生态文明思想,成为生态文明建设的拥护者、践行者。

2.4 树立科学的自然观

得益于科学技术进步,生物进化研究工作方法也在不断创新,从最初的化石证据研究,转变为如今的遗传基因研究。未来,研究工作将进化、遗传、发育等理论知识综合起来,要求树立发展的眼光,树立科学的自然观。以基因和染色体的关系课程为例,教师可以讲述我国科学家创造出1条染色体融合野生型16条染色体全部基因的酵母的案例,这些染色体均能正常表达,证实染色体融合是可行的。通过教学,引导学生树立科学的自然观。

2.5 培养科学探究精神

科学探究也是生物学科核心素养的一个要素,包括实践、创造、批判、探索、奉献等精神。可以说,生物学知识及生物技术的发展,就是科学家不断探究的成果。在细胞膜的成分和结构课程中,相关知识点包括通道蛋白、酶的本质、光合作用、遗传物质DNA、生长素、基因工程等,每一项内容都离不开一代又一代科学家的实验研究,凸显出实证、求真、合作的科学精神。以我国杰出的科学家袁隆平、屠呦呦为例,通过他们的事迹可以看出科学家要耐得住寂寞,要具有坚定的意志,要加倍勤奋努力,才能成为具有社会责任感的人。

3 高中生物教学中学生社会责任感的培养途径

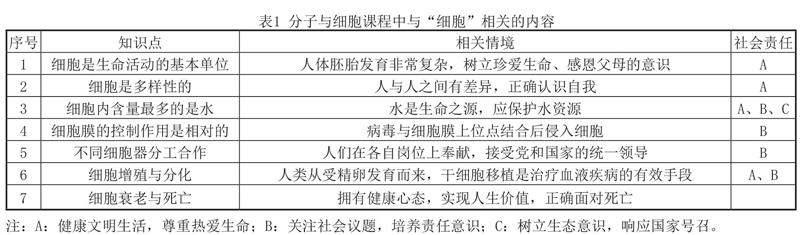

《分子与细胞》是人教版高中生物必修一的内容,教学目标是认识到生命活动建立在细胞的基础上,能说明生命系统的结构层次;认同细胞是最基本的生命系统,激发学生学习生物学知识的兴趣,培养勇于探索、不断创新的精神。其中,以细胞为主题的知识点,可融入学生社会责任感的培养中,见表1。

以“细胞中的水”“遗传物质DNA”“病毒的入侵”“细胞衰老和死亡”知识点为例,教学中培养学生社会责任感的方法阐述如下。

3.1 细胞中的水

教学导入环节,教师提供人体在高温下急性脱水导致身体机能衰竭死亡的案例,从而引出“水是生命之源”,人体中70%的物质是水。课堂教学环节,利用多媒体展示以下现象:(1)水参与植物的光合作用;(2)水能溶解食盐;(3)血液中有大量水分,可运输营养物质、代谢废物;(4)种子烘干或炒熟后無法发芽。针对这些现象,利用“细胞中的水”知识点进行解释说明。然后列举不同生物体结构中,水的含量也不同,其中自由水的作用是运输物质,调节生命体的体温;结合水是构成细胞的重要部分。在教学过程中,教师帮助学生认识到水资源的重要性,进而树立节约资源、合理开发利用的意识。引导学生在生活中保护环境、节约用水,培养法治意识;认同国家生态建设方向,增强政治认同感和社会责任感。

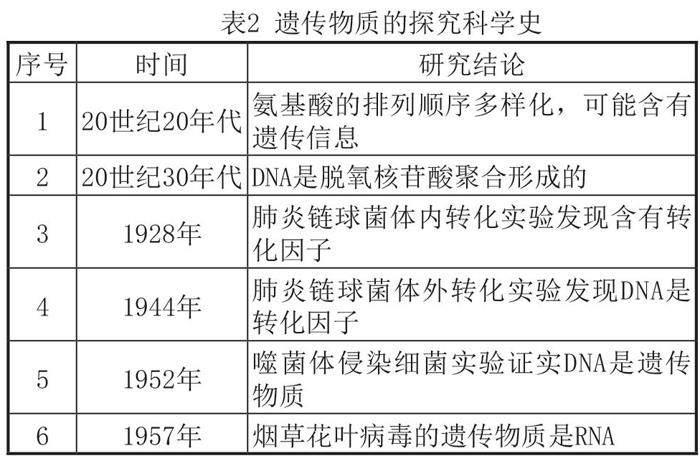

3.2 遗传物质DNA

教学导入环节,教师提问“龙生龙、凤生凤”是什么原理?为什么孩子与父母的长相有相似之处?一个家庭中为什么只有男性成员脱发?通过这些问题引出“遗传”知识点,进而指出DNA是遗传物质。课堂教学环节,为学生展示遗传物质的探究历史过程(见表2),认识到这一探究过程涉及许多科学家,花费了数十年时间。而生物学知识的形成,就是在大量实验的基础上分析归纳后得出的,通过这种方式培养学生的科学思维。学生在学习过程中,认识到理论知识的发展并非一蹴而就,既要对真理不断探索,又要敢于质疑前人的结论,激发对生物科学的兴趣,增强科教兴国的社会责任感。

3.3 病毒的入侵

教学导入环节,利用2019—2022年新冠肺炎疫情这一事件让学生思考:病毒没有细胞结构,只能寄生在其他细胞中,那么它是如何侵入细胞的?课堂教学中,利用三维动画展示病毒入侵细胞的过程:噬菌体通过吸附、侵染作用,向宿主细胞内注入核酸,利用宿主细胞内的物质进行增殖。新冠肺炎病毒的结构更加复杂,具有包膜、刺突等结构,它侵入宿主细胞时,刺突蛋白与宿主细胞膜上的受体相结合,然后病毒包膜与宿主细胞膜相融合,病毒的遗传物质进入细胞内大量复制,就会破坏宿主的免疫系统,威胁宿主的健康安全。教学过程中,将新冠肺炎这一社会议题融入课程,一方面,有助于学生理解病毒入侵人体细胞的过程,加深知识记忆;另一方面,引导学生自觉遵守疫情防控政策,听从党和国家的统一指挥,培养法治意识和社会责任感。

3.4 细胞衰老和死亡

教学导入环节,教师利用帝王希望长生不老的案例,引出人体衰老和死亡是自然规律,细胞衰老是不可逆的过程。随着年龄增长,人们皮肤上出现皱纹,头发开始变白,就是衰老的表现。那么,细胞衰老与个体衰老之间有什么关系?年轻人体内的细胞都是充满活力的吗?老年人体内的细胞都是衰老的吗?课堂教学环节,利用相关知识点让学生认识到,单细胞生物由于结构组成特殊,细胞衰老就代表着个体衰老。而人体是多细胞生物,只有大量细胞衰老才会导致个体衰老。细胞衰老后,细胞内的水分含量减小,物质运输能力降低、酶的活性降低,色素就会积累下来,代谢功能变弱,因此老年人的身体机能不如年轻人,需要家人帮助。教学过程中,以我国人口老龄化加快这一现象为切入点,引发学生对于如何实现自身价值的思考,让学生理解生命的内涵,树立珍爱生命、敬畏生命的意识。人体衰老和死亡是自然规律,事物也是不断发展变化的,帮助学生树立正确的三观,在生命活动中实现自身价值,培养社会责任。

4 学生社会责任感的培养现状及改进措施

4.1 培养现状

(1)教育观念偏差

培养学生的社会责任感,教师是一个关键因素,教师的观念是否正确,直接影响最终教学效果。受应试教育的影响,部分教师在教学中依然以知识传授、成绩提高为目标,忽视了学生的能力与素质培养。由于教育观念存在偏差,学生社会责任感的培养不理想。

(2)教学方法传统

得益于信息技术的发展,生物课程教学中出现了多种教学模式,如多媒体教学、翻转课堂、情境教学法等,能激发学生的学习兴趣。但在社会责任感培养上,部分教师采用的方法传统,无法引起学生的情感共鸣;或者过分注重说教,学生可能产生抵触情绪,最终影响教学效果。

(3)缺少统一目标

在生物教学中培养学生的社会责任感,更加注重思想、观念等意识形态上的教育,这些内容与生物学科知识存在一定差异,缺少统一目标。实际教学中,教师没有把握好两者的共通点,教学时机把控不合理、教学场景创建不当,导致社会责任感教育与生物学知识教育明显割裂。

(4)评价方式单一

生物学科教学评价中,传统评价方式采用测试的方式,侧重于学生对知识的掌握情况。该教学评价方式因评价指标单一,忽略了学生在态度、品质、道德等方面的考查,也不利于培养学生的社会责任感,限制学生全面发展。

4.2 改进措施

(1)转变教学观念

生物学科教学中,教师身上承担着三重职责:一是传授知识,二是教学管理,三是培养人才。树立正确的教学观念,是开展教学活动的基础,也是实现预期教学目标的保障。新形势背景下,国家提出学科核心素养的培养要求,社会责任感成为教学中的一个重要内容。基于此,教师应积极转变传统的教学观念,既注重知识传授,也注重能力素质培养,达到协同兼顾的效果。在实际教学中,教师应为学生做好榜样,如不迟到、不早退,积极承担教学责任,增强自身社会责任感,通过言传身教引导学生健康发展。另外,教师可通过阅读科学史,激发科学探究精神,实现教学观念的转变。如科学家摩尔根在突变果蝇的研究中,他认为果蝇在黑暗环境中不需要用眼睛,是其视力功能萎缩的原因。然而在试验中,果蝇在黑暗环境中繁殖了69代,但视力并未萎缩;后来又采用激光、X线照射,果蝇依然没有发生突变。对此,摩尔根依然坚持初心,最终得到了白眼果蝇。科学家的探索精神能产生榜样力量,能让人们在迷茫中找到前进方向,从而树立坚持到底、实事求是的态度。

(2)创新教学方法

通过创新教学方法,激发学生的学习兴趣和积极性,是提高教学效果的有效手段。在社会责任感的培养上,教师应运用多种教学方法,营造轻松活跃的课堂氛围,使教学过程富有感染力和亲和力,提高教学实效性。如合理运用多媒体技术,通过图片、视频等资料展示真实案例,让学生认识到人类活动对生态环境的影响;利用动画展示细胞分裂过程,降低学生的理解难度,将抽象的知识生动化呈现出来;在污染治理方面,鼓励学生以小组为单位开展实践活动,调查污染原因,提出针对性的治理措施。以“代孕”这一现象为例,教师可通过多媒体展示近年来国内外代孕现状,阐述在我国代孕是非法行为。围绕这一问题创设情境,要求学生通过图书馆、互联网寻找相关材料,了解注射激素促进排卵的代价,以及代孕这一行为带来的伦理问题。如此教学,能培养学生的理性思维,使其正确看待社会现象和问题,明确自己的社会责任担当,提升个人思想素质和道德水平。

(3)理论实践有机结合

不论是生物学科知识的运用,还是社会责任感的培养,最终的落脚点均是服务于现实生活。针对教学目标不统一的问题,要求教师将理论与实践相结合,引发学生的情感共鸣。在教学设计环节,收集典型社会责任教育案例,找到与生物学科的契合点,从而明确知识传授目标和社会责任培养目标。在实际教学中,采用主题演讲、辩论、实验报告、调查探究等方式,均能促进理论与实践有机结合,实现立德树人的教育目标。例如在“骨髓移植”的议题上,可以让学生讨论“骨髓移植是否影响自身健康”。学生通过查阅资料,做好充足的准备工作;课堂中积极讨论、大胆表达自己的看法,形成自己的認知;最后由教师进行总结:骨髓移植不会影响自身健康,还能挽救血液疾病患者的生命。如此教学,从学习生物学知识提升到社会责任的高度,让更多学生长大后愿意参与到骨髓捐献事业中,践行社会责任感。

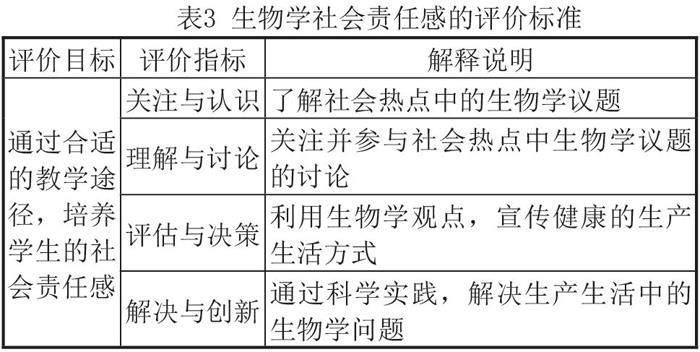

(4)优化教学评价体系

教学评价是教学活动的最后一个环节,具有监督、调节、保障等作用。为了更好地培养学生的社会责任感,生物教学评价中应改变传统的评价方法,设置多元化评价指标,将知识、态度、能力、素质等要素纳入其中,促进学生全面发展。根据学科核心素养的要求,将社会责任培养目标分为四个要素,见表3。其中“关注与认识”“理解与讨论”两个标准,侧重于社会责任态度的评价;“评估与决策”“解决与创新”两个标准,侧重于社会责任能力的评价。相关研究中,在生物学科教学考评中,设置了知识素养、责任意识、生态素养三个维度的评价指标体系,重视社会责任教育工作,结果取得良好效果。具体到评价形式上,纸笔测试和表现评价各有优、缺点,教师可将结合实际教学内容,确定这两者的占比情况,以便对学生做出客观、全面的评价。

5 结语

综上所述,生物学是一门自然科学,建立在人类对自然的认知基础上,教学活动中融入社会责任感的培养,才能真正实现立德树人的目标。本文结合高中生物教材的相关知识,重点阐述了学生社会责任感的培养途径,希望为实际教学工作提供参考。未来教学工作中,教师应转变教学观念,创新教学方法,将理论与实践有机结合,并优化教学评价体系,进一步提高教学质量,实现人才培养目标,更好地培养学生的社会责任感,为今后发展打下坚实的基础。