基于高中生物作业的教学设计

冯奎

1 《生物膜的流动镶嵌模型》的教学设计

以2020年12月16日—18日在舟曲一中生物教研组同课异构活动为契机,以高一级同课异构的教学课题为载体,通过大家的通力合作、全身心地投入共同研讨出适合我校学生的生物科学史的教学策略之一,以《生物膜的流动镶嵌模型》为例,总结高中生物学中适合用模型建构法教学的教学内容。充分挖掘科学史教学中的育人功能,促进学生生物学学科核心素养的提升。

1.1 教学内容分析

《生物膜的流动镶嵌模型》是人教版高中生物必修一第四章第二节的内容,在此之前学生已经通过细胞膜这节内容的学习知道了细胞膜主要是由蛋白质和脂质(磷脂)构成的,本节课的重点是沿着科学家的足迹构建出膜的物理模型,总结特点,构建其概念模型,巩固内容。本节课的内容为生物科学史范畴,《生物膜的流动镶嵌模型》这节课中含有众多的科学实验和科学家的探究思路,同时包含了科学家的科学精神和科学探究方法以及科学思维,并且通过罗伯特森提出的生物膜的静态三明治模型以及科学家后来的质疑体现了科学家的质疑精神,从生物膜流动镶嵌模型的构建过程和当今仍在对膜结构的探索补充很好地体现了生物学的发展正在路上,对膜结构的认知是动态发展的观念,利用近几年在膜结构探索方面取得的诺贝尔奖成就引导学生关注生物学科的发展,通过尿毒症等疾病的治疗方式引导学生关注膜结构与人类身体健康的关系。本节内容是落实生物学学科核心素养的重要内容。但是,结合我校学生实际,生物课程内容一般都比较紧张,平时也没有实验员的辅助,再加上学生大多数都会选择文科,因而对生物课的学习积极性不高,而且对于生物膜结构的探究历程也几乎不会在学业水平考题中涉及,教师一般也不会花费太多的教学时间去探究这部分内容的教学。根据调查我校教师对这部分内容一般采取的教学方式是读课本记住生物膜流动镶嵌模型的基本内容,对它的探究历程一度弱化处理,而这样做的结果是只重结果不重过程,学生错过了对这部分内容的深刻理解,教师也表示对这部分内容教学处理时“犯难”。通过此次活动高一年级组两天四位教师四节课的展示交流,让我们对这部分的教学方式更加明确,思路更加清晰。

1.2 教学设计

(1)教学目标

①利用课前准备的教学材料,在教师的引导下逐步构建生物膜的流动镶嵌模型的物理模型(基于模型构建的科学思维)。

②结合构成膜的分子特点,说出膜的结构特点和功能特点(结构和功能相适应的生命观念)。

③通过概念图总结本节课的主要内容(基于归纳总结的科学思维)。

④通过分析探究历程,引导学生认同科学探究的客观艰辛和主观能动,对学生的思维方式和学习进取精神产生积极的影响。

通过对生物膜流动镶嵌模型的探究实验的设计实验结果的质疑,认同任一科学概念的提出都是合作的结果,也让学生感受到科学探究过程的艰辛。

(2)课前准备

材料:教师可以和学生一起准备好做磷脂分子和蛋白质以及多糖和脂质模型的材料,可以是磁力纸、橡皮泥、便利贴,鸡蛋壳、药丸壳等。课前分好小组,上课按照学习小组就座。

(3)教学过程

①旧知导入

回顾细胞膜的功能,通过细胞膜的制備这一节可知细胞膜的主要成分,那么它们是怎样构成细胞膜的,构成的膜又是怎样的结构呢?

意图:由结构与功能相适应的观点引导学生思考细胞膜的结构组成。

②生物膜系统的结构

回顾生物膜系统的组成,关于细胞膜的结构是多位科学家通过多领域的合作得到的结果。通过科学家的研究发现其他生物膜的结构和细胞膜的结构基本相同,把这些膜的结构统称为生物膜系统,把这一过程称为生物膜系统的探究历程。

意图:通过教师阐述让学生明白各种膜结构的统一性,以防在学生学习过程中存在:到底探究的是细胞膜的结构还是其他膜结构的疑问。

③生物膜系统的探究历程

引导学生边看课本内容边根据各个小组准备的实验材料逐步构建膜的物理模型。

意图:通过教师引导,先是每个同学分别构建磷脂分子的结构,再分组合作构建磷脂分子在空气水界面的分布,再结合实验构建磷脂分子在细胞膜上的可能分布,结合实验结果修正每个小组的模型,根据实验结论构建蛋白质在细胞膜上的分布,最后通过资料补充膜上的糖脂和糖蛋白。再结合研究结果观看生物膜的流动镶嵌模型的动态图示,利用概念图的形式总结生物膜的流动镶嵌模型的主要内容,总结膜的流动镶嵌模型结构和特点。通过对膜研究新进展的诺贝尔奖获奖情况引导学生认识到膜结构的研究还在动态进行中。通过模型构建让学生逐步在修正中自己动手制作出膜的物理模型,再结合科学史不断修正和完善模型的过程中认识到科学家的研究工作也是在探索中前进的,通过罗伯特森构建的蛋白质分布的呈现和相关生命现象的分析让学生认识到科学家的研究结果也不是永远正确的,有利于学生形成批判性思维。

本设计通过物理模型、概念模型的构建出膜的结构,结合细胞膜的功能认识到膜结构与功能相适应的观念。在逐步修正中体验科学研究方法和新技术对研究的推动作用。

④总结生物膜的结构

根据以上自己构建的生物膜的模型,构建概念图;出示桑格和尼克森的总结并观看动画再次强化理解记忆。并且根据资料补充膜的结构还有糖蛋白、糖脂,补充其功能和糖蛋白的分布。

意图:巩固加强,通过动画效果直观呈现膜的流动特点。

(4)教学反思

本节课结合学生的实际情况,沿着科学家对生物膜结构的探究历程逐步引导学生构建生物膜结构的物理模型和概念模型,通过小组构建模型的方式学生能够合作探究,再逐步构建的过程中体会科学家探究的方法。最后随着科学家的步伐,每个小组都逐步构建出了生物膜的流动镶嵌模型,而最终在总结时通过概念图的方式加深对流动镶嵌模型的理解,通过这样的教学设计能够让学生逐步加深对科学史内容的理解。更重要的是在生物学教学中,有很多类似科学史内容的教学,如DNA的分子结构等都可以借用本节课的教学模式。通过这节课的研讨我们也发现了教师在平时教学中的一些细节问题,如,做磷脂分子的双层排列时,内外侧的磷脂分子数目应该一样多,而有的教师没有注意这个细节,那么这个模型需要教师注意,另外我们的学生做的模型有的比较粗糙,反映出学生存在不注重细节的不良习惯,这也需要教师在教学中注意引导,学生在构建模型的过程中出现的一些错误尝试都成了珍贵的教学资源。

(5)利用模型建构法教学的主要内容和基本策略

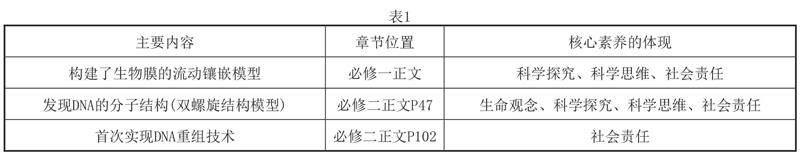

①高中生物学教材中可用模型建构法教学的内容概要(见表1)

②这三节内容的教学策略分析

关于生物膜的流动镶嵌模型和DNA的分子结构教学中都是课前转杯实验材料,课堂中沿着教师的引导逐渐构建分子结构,在试错中不断完善模型结构,结合自己制作的模型自己归纳总结分子结构特点,教师完善,最后利用概念图的形式总结模型内容和特点,整体回顾本节课的主要内容。总之,这两节内容都使用了模型建构法逐一突破难点,突出重点。具体策略是物理模型构建分子结构,概念模型总结本节主题,利用数学模型加深模型理解(如碱基互补配对的计算,一层膜由两层磷脂分子构成)。对于DNA重组技术的模拟主要是通过用简易的含碱基纸条、剪刀、胶带,完成基因的剪切、粘贴,从而理解基因工程的过程和原理。

2 同位素标记法在高中生物教学中的应用研究

2.1 同位素标记法

课本中的同位素标记法是指通过追踪同位素标记的化合物,弄清化学反应的详细过程的方法,可用于追踪物质的运行和变化规律,被标记的化合物性质不会发生变化。本实验的目的是通过设计利用放射性同位素32P或非放射性同位素15N标记的方法探究DNA的复制方式理解同位素标记法的应用并对高中阶段的同位素标记法进行总结深化。

2.2 探究DNA分子的复制

探究DNA分子的复制方式是通过实验设计和实验预测说出DNA分子的复制方式,教材提供的方法是同位素标记法,但是笔者发现在这一节课后学生对同位素标记法在这节课中的应用普遍都有疑问:为什么不通过检测实验结果中DNA的放射性来得出结论呢?很显然存在这样困惑的主要原因是同学们对同位素标记法的应用存在疑问。在本节课中笔者通过给学生给定实验材料和实验用具,根据学生的实验设计解决学生的困惑,说明该方法的应用有效。

(1)实验材料和实验用具

大肠杆菌;含有32P的化学培养基;含有31P的化学培养基;含有15N的化学培养基;含有14N的化学培养基;带有红色(或绿色)荧光标记的核苷酸培养基;离心机;放射检测装置;荧光显微镜

根据所学知识,利用上述材料小组合作完成探究DNA分子复制方式的实验设计,并预测各种方法可能的实验预测结果,根据结果说明复制方式。

(2)给定材料设计意图

本实验设计所给材料中应该牵扯到两类三种方法的检测,但不是每种方法都合理,需要学生依次认真分析并辨析,最终根据自己已有的实验设计方法和思路确定最佳合理的设计方案。

①同位素标记法

本实验给定材料中给出了两种可标记的同位素,其中一种是放射性同位素32P,另一种是非放射性同位素15N。

a.放射性同位素32P标记法

如果选择用放射性同位素32P标记,则让大肠杆菌复制1次和2次之后,分别离心后用放射检测装置检测放射性,通过半保留和全保留复制预测应该如下。

结果预测:如为全保留复制,复制一次离心检测放射性的结果为:有两条带,重带有放射性。轻带没有放射性;两代后的结果:3/4的轻带和1/4的重带,重带有放射性,轻带没有。如为半保留复制则复制1次后离心检测放射性结果应为:1条带,为中带,有放射性;复制两次后:两条带,轻带无放射性,中带有放射性。

b.非放射性同位素15N 标记法

结果预测如课本。

②荧光标记法

先用红色或绿色荧光标记的大肠杆菌分别在普通培养基培养一代和两代,离心后检测不同条带的荧光标记情况无法辨别,因为本实验原理是根据亲子代DNA分子的质量不同进行区别的,如果是荧光标记无论哪种复制方式亲子代DNA分子的质量没有差异因此无法分辨,因此该方案被否定。

(3)方法分析

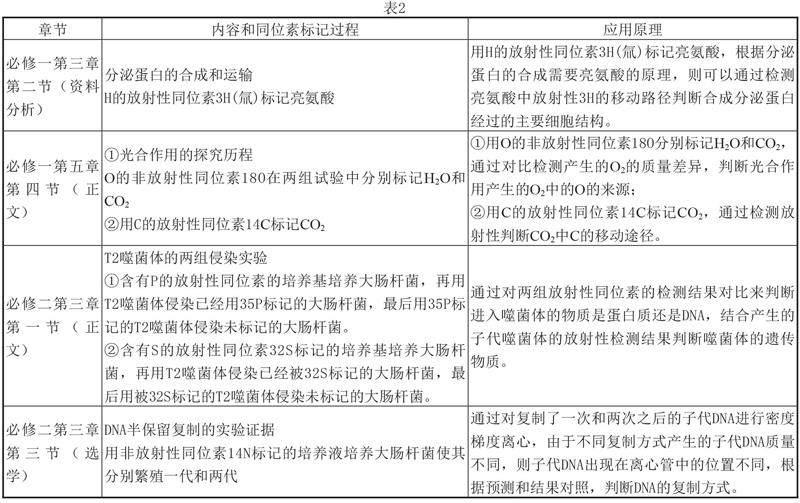

由实验设计及预测可以看出用同位素标记法可行,而用荧光标记法无法辨别复制方式,而同位素标记法中的放射性标记和非放射性标记可以不通过放射性直接得出预测结果和结论,因此用放射性检测技术实属多余,让学生通过这样的设计深刻理解本设计的核心原理是通过复制一代和两代之后的质量差异确定复制方式的,并通过这样的设计让学生还原了科学家在当时可能的思维过程及得出此设计方案的艰辛与科学家的科学精神,最重要的是通过“多余”的放射性同位素32P的标记法明白同位素标记法的两种标记类型和应用特点,并对课本中已学过的同位素标记法应用归类总结如表2。

3 基因在染色体上的设计思路

3.1 教学设计思路

先让学生课前回顾孟德尔的遗传定律中基因的行为变化及减数分裂过程中染色体的行为变化,找到两者的存在方式、存在特点以及在体细胞中的存在及减数分裂中的存在特点,完成表格。

学生回顾旧知,概括归纳总结染色体和基因变化的相似性,说出两者可能的关系。教师介绍类比推理法。初步得出基因在染色体上的推论。提出疑问:怎样证明你的推论呢?对于微观的基因要与宏观的染色体联系起来,用观察等的方法是不可取的,应该设计实验验证推论,怎样设计实验呢?引导学生思考?这是一个较难的实验设计,并且是遗传学实验,要隔代统计结果,由此教师引入科学家的探究足迹,分析摩尔根的实验结果,以及控制眼色基因在染色体上可能存在的几种情况。让学生对每种结果进行推测并与摩尔根的实验结果对应,对每种结果进行分析,最终得出其基因位于X染色体上的结论。为了验证结论的可靠性,还应设计怎样的实验进行验证?学生提出测交的实验设计,教师分析哪种设计是合理的,告诉学生摩尔根也进行了测交实验,并能够验证控制果蝇眼色的基因确实是位于X染色体上的。由此介绍科学家用同样的方法发现了越来越多的基因是位于不同的染色体上的,最终的基因位于染色体上的结论。最后介绍现代科技将染色体与基因一一对应的方法,从而对孟德尔的遗传定律重新解释,体验科学的探究过程。

3.2 实现各个维度核心素养的教学设计和分析

(1)生命观念

通过得出基因在染色体上的结论,深刻理解生物的遗传有一定的物质基础,控制生物遗传的是位于染色体上的一个个基因,并能从宏观和微观上把握基因和染色體的统一性,形成结构与功能相适应的观点。

(2)科学思维

在学生完成课前表时,学生根据提示归纳总结出基因和染色体的共性,培养学生归纳总结的能力。在此基础上引导学生得出基因和染色体的关系,提出基因是否在染色体上这样的疑问,顺势探究基因到底在不在染色体上的科学探究,经典实验再现,结合性染色体的研究给出控制果蝇眼色的基因可能在性染色体上的四种存在可能,依次对实验结果分析,得出结论。

(3)科学探究

通过假说演绎的方法,体验科学家在得出相关结论时的一般方法,重现科学探究的思路思维,帮助学生形成科学探究的思维习惯。

(4)社会责任

通过实验探究得出了基因在染色体上,那么基因在染色体上是怎样排列的呢?教师引导学生说出确定基因在染色体上的方法,让学生感受科学技术的进步对科学发展的贡献,从而引发学生关注生物技术的发展,了解科学技术发展与现实生活的联系。